这个春夏,广东荔枝接二连三登上热搜。

世界荔枝看中国,中国荔枝看广东。全球每三颗荔枝就有一颗产自广东。今年是荔枝“大年”,广东荔枝产量预计超过160万吨,较正常年份增收三成。广东能否应对这场丰收大考,影响着180多万荔农的生计。

产业兴旺是解决农村一切问题的前提。2023年4月,习近平总书记到茂名高州市根子镇柏桥村考察调研时指出,“要进一步提高种植、保鲜、加工等技术,把荔枝特色产业和特色文化旅游发展得更好”“要着力做好‘土特产’文章,以产业振兴促进乡村全面振兴”。

其中,能否破解农产品销售难问题,直接关系到农民的收入。

回望2018年,同样是荔枝“大年”,广东荔枝收购价遭遇断崖式下滑,每斤价格最低跌到几毛钱,许多农民无奈之下放弃采摘。为什么生产条件最好、生产份额最大的地区却增产不增收?农产品经常性滞销,从何破题?2019年春天,广东在全国率先探索农产品“12221”市场营销体系。

这些年来,广东荔枝接二连三迎来高光时刻。广东荔枝不仅火爆国内市场,还卖到了全世界。荔农纷纷点赞“荔枝卖出了水平”。2021年广东荔枝鲜果出口量首次突破2万吨,分别达到2020年的4倍、2019年的6倍。2023年广东荔枝鲜果的海外朋友圈越来越大,出口量增长59.2%。截至今年7月21日,茂名荔枝出口同比增长约140%。

广东是经济大省,也是农业大省。统计数据显示,2024年,全省农林牧渔业总产值9701.21亿元,位居全国第5位。荔枝、菠萝、香蕉、龙眼等水果是广东典型的特色农产品,种植面积和产量均居全国第一。然而,前些年特色农产品滞销事件时有发生,农民增产不增收问题依然存在。

六年来,广东荔枝畅销全球,徐闻菠萝成为“明星果”,梅州柚成为“金柚”,翁源兰花、遂溪火龙果、澄海狮头鹅、惠来鲍鱼等特色农产品成功出圈。这些“粤字号”农产品为何能成功出圈?它们为何能跳出“增产不增收”的丰收悖论?

广东“12221”探索,给出了答案。

“12221”:广东荔枝的出圈密码 | 广东荔枝的全球舞台

一问 前些年,全国农产品滞销事件时有发生,农民陷入了“增产不增收”的丰收悖论。农产品滞销,从何破题?今年广东靠什么应对荔枝丰收大考?

盛夏七月,广东荔枝进入集中上市的尾声。

茂名高州市根子镇,因为拥有世界最大的连片荔枝林,被誉为“中国荔枝第一镇”。像过山车般起伏的荔枝收购价,让高州市采鲜园果蔬专业合作社社长林常珍的心里时时绷紧着一根弦。

“荔枝有‘大小年’之分,‘小年’无果可售、‘大年’果贱伤农一直是困扰荔农的难题。”林常珍告诉《南方》杂志记者,今年高州荔枝成花率超九成,是历史性“大年”,原本担心荔枝卖不出去,没想到行情超出预期。

林常珍所在的合作社有52名核心社员,还辐射带动了周边镇村1000多户荔农。“合作社80%的荔枝都是线上销售,白糖罂、桂味等荔枝的电商销售均价超过10元/斤。”林常珍收获了丰收的喜悦,今年合作社带动荔农同比增收10%。

世界荔枝看中国,中国荔枝看广东。全球每三颗荔枝就有一颗产自广东。荔枝是广东最重要、最具特色的农产品之一。全省荔枝种植面积420万亩左右,占了全国的半壁江山。今年是荔枝丰产“大年”,广东荔枝产量预计超过160万吨,较正常年份增收三成。

广东能否应对这场丰收大考,影响着180多万荔农的生计。广东省委书记黄坤明调研时强调:“要千方百计把销售工作做好,帮助荔农卖出好价钱、丰收更增收。”

市场之思

何以告别“增产不增收”的烦恼

茂名是全国闻名的荔枝之乡,荔枝种植面积140万亩左右,产量约占全国的1/4。

根子镇柏桥村村民郭冬青是90后电商达人,在全网有30多万粉丝,今年帮助村民卖出了五六万斤荔枝。她回乡直播带货荔枝的创业之路,始于2018年那场荔枝滞销危机。郭冬青记得很清楚:“当年荔枝迎来了大丰收,家里10多亩荔枝挂果3万多斤。”

“以前农民采摘完荔枝后,大多坐等外来采购商收购。那时采购商为数不多,如果不能及时卖掉就要降价销售,经常是一天跌一个价。刚开始每斤荔枝能卖出3元的好价钱,后来价格急转直下跌到1.5元,甚至八毛钱。”郭冬青心急如焚,眼睁睁地看着1万多斤荔枝卖不出去烂在地里。

为何农民会遭遇“增产不增收”的烦恼?

“调查显示,2018年之前,荔枝销售高度依赖外来客商采购,超过70%的农民将其视为最重要的销售渠道。”国家荔枝龙眼产业技术体系产业经济研究室主任齐文娥表示,由于荔枝保鲜时间短、销售渠道单一、信息不对称等原因,果贱伤农事件屡屡上演。

事实上,许多农民尝试着主动走出去找市场,却面临着小农户难以对接大市场的尴尬。高州市根子镇的一名镇干部多年前跟随农民走出广东卖荔枝:“当年我们满载着一卡车新鲜荔枝前往上海售卖,结果找不到销路。无奈之下,我们兜兜转转到周边城市碰运气,途中荔枝经不起长途跋涉已经变味。”

长期以来,荔枝滞销每隔一两年都会上演一次。广东是中国最大的荔枝产区,为什么生产条件最好、生产份额最大的地区却会出现“增产不增收”的尴尬?要解决这一痛点,必须重构农产品市场机制。

2019年春天,广东在全国率先探索农产品“12221”市场营销体系,即推出“1”个大数据,组建销区采购商和培育产区经纪人“2”支队伍,拓展销区和产区“2”大市场,策划采购商走进产地和农产品走进大市场“2”场活动,实现品牌打造、销量提升、市场引导、品种改良、农民致富等“1”揽子目标。

广东荔枝种植面积420万亩左右,占了全国的半壁江山。高州市委宣传部/供图

解放思想

跳出“重生产、轻市场”的传统农业思维

许多经济学家喜欢用“微笑曲线”理论来解析珠三角乃至中国制造的转型升级。“微笑曲线”的两端,左边是技术、创新,右边是市场、品牌,中间是制造。在产业链条中,附加值更多隐藏在两端。

广东荔枝为何微笑不起来?“12221”模式的诞生,在农村掀起了一场深刻的思想解放。

“过去,农业是就生产抓生产,现在看来已经行不通。”广东省农业农村厅有关负责人表示,农业要实现高质量发展,既要抓生产又要抓市场,要改变过去重生产、轻市场的观念。

建立高效的市场体系,则需要解放思想、敢于创新。“12221”中的第一个“1”,即荔枝大数据的诞生,为破解市场信息不对称这个最大的掣肘提供了解决方案。

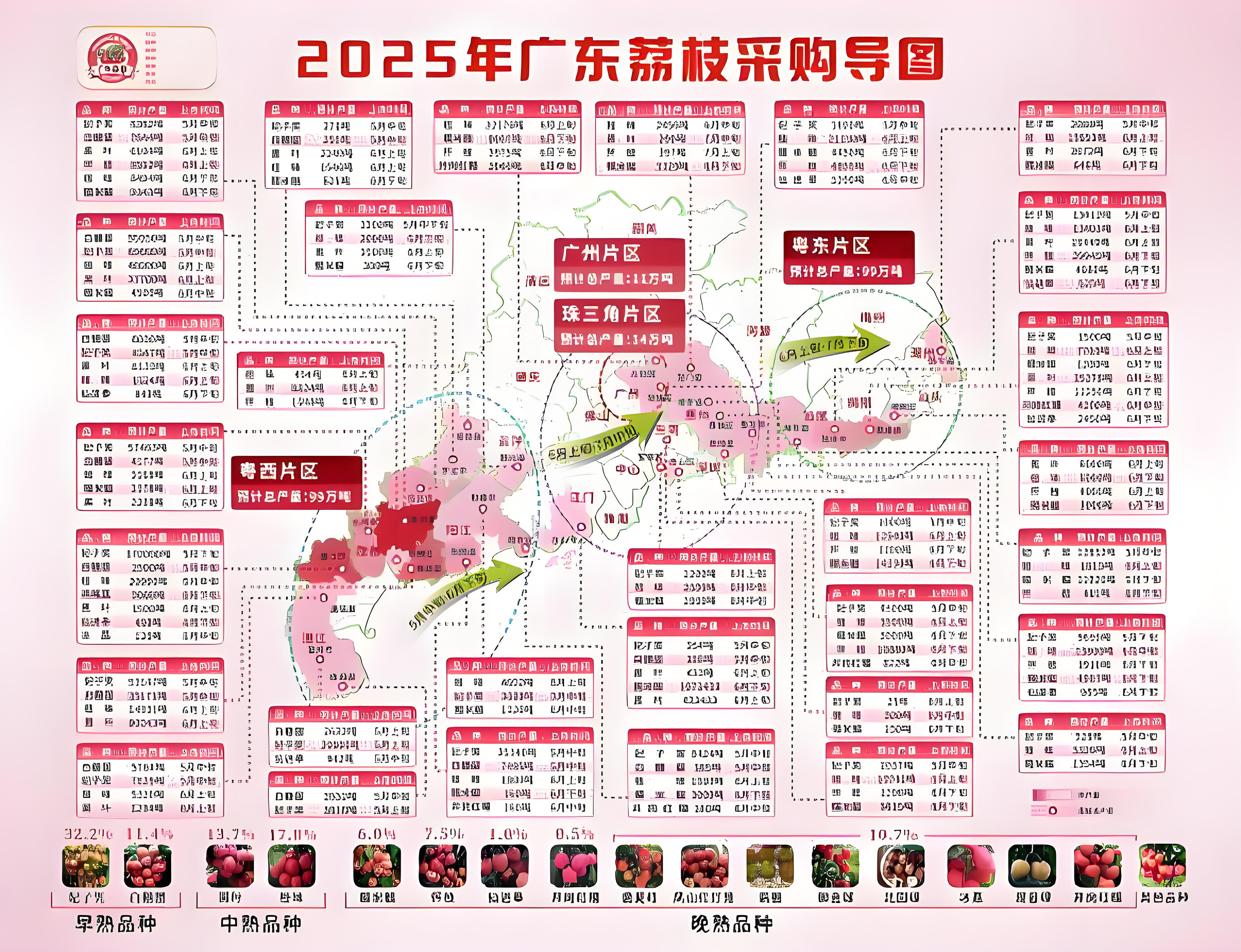

在今年的“‘6·6’给‘荔’节”上,广东省农业农村厅连续五年发布《广东省荔枝采购导图》,吸引了上百万的浏览量。齐文娥注意到,“广东对荔枝产业版图进行大数据画像,采购导图涵盖了荔枝特色产区、主要品种、上市时间等重要信息,并面向全省7252家规模种植主体,构建起荔枝产销对接平台” 。

中荔集团是广东最大的荔枝出口商。“以前我们跑到荔枝主产区,花费大力气挨家挨户收购荔枝。采购导图有效打破了‘果在等人’和‘人难寻果’的信息壁垒。”让中荔集团董事长陈耀华感触颇深的是,2019年前后,公司荔枝出口量徘徊在一两千吨。近年来,高峰期时公司荔枝年出口量跃升到8000吨。

值得注意的是,国内首个以市场为导向的荔枝大数据平台在茂名诞生。“茂名荔枝产业大数据提供市场行情、产地行情等数据参考,成为种植户们货卖全国的‘千里眼’和‘顺风耳’。”高州市副市长熊辉武表示。

50多岁的何金明是高州市的荔枝种植大户。“受台风天气、集中上市等影响,荔枝价格就像股票一样跌宕起伏”。如今在定价前,何金明会习惯性打开大数据平台,参考全国市场价格走势。荔枝卖到哪里,哪里价格高,统统一目了然,这给了农民很大的底气。

有为政府

让“有形之手”与“无形之手”共舞

光靠农民单打独斗,解决不了市场问题。

记者在调研中发现,大多数荔农的种植面积徘徊在几亩、十几亩。华南农业大学教授周建华表示,小农户难以直接对接大市场,有可能会出现“生产出好产品,卖不了好价钱”的尴尬,这需要政府更有力、更精准的支持。

“政府抓市场与不抓市场不一样,系统抓与碎片化抓不一样,行政部门自己抓与联合市场力量抓不一样。”广东省农业农村厅有关负责人对比了“12221”探索前后的变化。

政府这只“看得见的手”与市场“看不见的手”怎样实现共舞,考验着政府的智慧。

政府要当好组织者,搭建小农户对接大市场的桥梁。政府牵头,引导农民、采购商、电商、物流、冷链、媒体等合力,形成强大的市场力量。

政府吸引采购商就像招商引资,同样需要优化营商环境。“高州每年举办荔枝产销对接大会,并在全省率先成立荔枝采购商服务中心。政务‘服务员’亮相,为荔枝采购解决实际困难。”熊辉武感慨道,今年两三百家优质采购商直达高州田间地头,和六年前相比数量多了四五倍,这让农民有了更多的议价权。

与此同时,政府连续多年喊话“十万电商卖荔枝”,让越来越多像郭冬青这样的新农人成为产区经纪人。手机变“新农具”,直播变“新农活”,流量变“新农资”,这是“12221”探索带来的连锁反应。“目前高州有2500多家电商企业和超3000家微商,45%的荔枝通过线上销售。”熊辉武表示。

政府要当好宣传者,向全国乃至全球讲述广东故事。在“媒体+”的赋能下,“千名网红为荔枝带货行动”“我在广东有棵荔枝树”等话题频频登上热搜,让岭南佳果变身“超级网红”,让流量变销量。

广东荔枝宣传片还亮相美国纽约、阿联酋迪拜等不同时区不同国家10大城市地标,发出“广东喊全球吃荔枝”邀约。中国广东荔枝全球分享品鉴活动在全球多城举办,掀起广东荔枝热潮。陈耀华直言,在法国巴黎的品鉴会上,中荔集团直接收获了三个货柜的订单。

政府要当好服务者,培养良好的产业环境。“推动农业市场体系建设,打造良好的营商环境是政府部门的必选项。”中央党校经济学教研部教授徐祥临说,政府应当打通制约市场的堵点。

湛江市遂溪县是中国大陆最早成熟的荔枝产区。“村民通过小红书等电商平台带货,平均每斤荔枝溢价两三元。”遂溪县乌塘镇党委书记洪文泽发现,当地很少有村民懂得使用小红书卖荔枝。

基层干部带头破圈。洪文泽专门到上海小红书总部学习后,镇里组织培训教荔农运营小红书,打造了广东省第一个“小红书村”新屋村。荔农开号300多个,推出的“种草笔记”流量超1500万,带动当地荔枝预售近亿元。

破题增收

岭南佳果登上全球舞台

“12221”探索正在倒逼荔枝产业转型升级,实现品牌打造、销量提升、市场引导、品种改良、农民致富等“1”揽子目标。

市场的信号传导给生产端,一场农业供给侧结构性改革正在悄然进行。在高州小蜂嗡嗡公司的柔性分拣车间里,荔枝以每秒20颗的速度通过筛选设备,三组镜头为每颗荔枝拍摄18张照片,通过外部视觉特征快速判断克重、颜色、瑕疵等进行精准分级。

“市场给村民们上了生动一课:好荔枝才能卖出好价格。”小蜂嗡嗡创始人黄其超对比道,以前村民不分好果劣果,打包集中卖给采购商。现在荔枝分级售卖,可以实现至少20%的溢价。这激发了村民转型的热情。

与此同时,越来越多的荔枝品牌崭露头角。种植于乌塘镇湛川河谷地带的“海水荔枝”早熟、富硒,曾获“全国名特优新农产品”称号。“这种荔枝品质虽佳,但是过去未能形成一个叫得响的品牌,卖不出好价钱。”遂溪县农业农村局市场信息与农监股股长梁卫军表示。

2025年乌塘镇“仙品荔”荔枝销售额历史性突破3.1亿元,实现了品牌声量与市场销量的“四年四连增”。遂溪县委宣传部/供图

2021年,在广州市越秀区的帮扶下,乌塘镇湛川河谷荔枝成功注册“仙品荔”品牌。“随着乌塘镇‘仙品荔’荔枝的爆火,其销售额从2022年的1.5亿元、2023年的2亿元、2024年的2.6亿元,直至2025年历史性突破3.1亿元,实现了品牌声量与市场销量的‘四年四连增’。”遂溪县副县长、广州市越秀区帮扶协作驻遂溪县工作队队长蒲火元表示。

与此同时,广东荔枝的销售半径正在悄然发展变化。在高州伯健农业公司的荔枝种植基地里,采摘下来的荔枝漂洋过海出现在美国的超市货架上,最高售价折合人民币110元/斤。目前,公司每年出口荔枝达200多万斤。

“‘广东喊全球吃荔枝’活动,向世界讲述中国故事。海外消费者可以更加全面地感知广东荔枝,加深对中国的认识。”广东省农业农村厅有关负责人说。广东荔枝的市场半径越来越大,全球舞台越来越广阔,成为国内国际双循环的典型样本。

岭南果正成为“全球果”。2021年广东荔枝鲜果出口量首次突破2万吨,分别达到2020年的4倍、2019年的6倍。截至今年7月21日,茂名荔枝出口同比增长约140%。

“12221”探索,让农民种得好也卖得好。熊辉武表示,2025年,高州荔枝种植面积将近60万亩,鲜果产量近25万吨,同比增长19.6%;鲜果销售总产值近27亿元,同比增长9.83%,创下近三年新高,真正实现了丰产又丰收。

↘广东荔枝的全球舞台——破解农民“增产不增收”怪圈四问专题

破题农产品卖难:“12221”探索不是“做盆景”,而是“种苗圃”

《南方》杂志全媒体记者、南方+记者 | 郭芳 史成雷 温柔

【本文责编】郭芳

【频道编辑】李卓华 陈冰青

【文字校对】华成民

【值班主编】刘树强 蒋玉

【实习生】邓静惠 廖睿希

【文章来源】《南方》杂志2025年第16期

订阅后可查看全文(剩余80%)