大幕徐落,余音未绝。

第五届粤港澳大湾区文化艺术节于今日落幕,而艺术节的真正回响,从不只在谢幕的掌声里,更在它于万千心湖所激起的涟漪中。

“艺术点亮生活”,本届艺术节,南方日报、南方+通过开展主题有奖征文、观演团等系列活动,鼓励市民分享自己参与艺术节的所见、所闻、所感,将艺术盛事与观众个人体验紧密相连。

近一个月以来,数百位市民积极参与征文活动,数以万计的观众走进剧场欣赏精品剧目,今日,我们节选本届艺术节期间来自不同群体、不同视角的真诚文章,通过他们的文字,带大家回顾那些扣人心弦的精彩文艺片段,展现大湾区有温度、有人情味的文化魅力。

■京剧“依依向梅·岭南行”史依弘2025巡演《霸王别姬》《锁麟囊》

“依依向梅”为何这么火?

●文春梅

影视的渲染,抖音和小红书切片式传播的迅捷便利,B站和豆瓣的深度安利,都在向年轻人发出邀请,效果可能比“高雅文化进校园”还立竿见影。中国人口基数够大,即使是某领域的“小众”,数量也相当可观。更何况,“小众”还可以被看作酷炫有品,更得年轻人的心。佛山大剧院两晚散戏后,发色各异的年轻人们涌向舞台,欢呼:“姐姐好美!”“姐姐再来一个!”又奔跑着去大厅排队,等候签名,现场的热度不亚于明星演唱会。

说回两晚的演出,两场剧目的安排相当用心,《霸王别姬》与《锁麟囊》,一武一文,一梅一程,很体贴地照顾到了观众的愿望。首场《霸王别姬》承袭了去年“依依向梅”的主题,史依弘作为以武旦发蒙的梅派大青衣,扮虞姬可谓本工(注:戏曲行业术语,指演员在自身所属行当范围内应当扮演的角色类型),她将青衣的唱、花旦的念、刀马旦的打完美融合:“看大王在帐中和衣睡稳”一句,以气驭声,尾音若有若无的颤音,既勾勒出军帐深夜的静谧,更暗藏虞姬的心疼与隐忧;身着鱼鳞甲帐下剑舞,剑花水泼不进却也让我们看见了她的几欲泪下。次晚的《锁麟囊》据说是今年新加入的,我也是第一次完整地听史姐姐唱程派,出乎意料地惊喜,她并未刻意去模仿程先生的“云遮月”,但她嗓子的底子本就醇厚,气息又稳,于幽咽处分外好听。

■中国澳门话剧《二月廿九》

一个人与一群人的笑与泪

●林格量

广州大剧院实验剧场的灯光渐次熄灭,舞台中央仅剩一盏孤灯。台上,一位老妇的身影在昏黄的光晕里缓缓移动,絮叨家常的同时也洒下些笑料。台下,观众会意而喜,松弛而欢愉。这是澳门著名剧作家李宇樑先生经典独角戏《二月廿九》的开场。

一个看似寻常的午后,一套老式沙发、一张小茶几、一部电话,还有一扇永远期待被敲响的门。舞台上极简的陈设,少了一份现代摩登的华美,却添了一份返璞归真的自如。随后,灯光亮起,老妇人正在仔细收拾房间,为儿孙们到来为自己庆生做准备,她确信,儿女们一定会来。笨拙又认真的动作里,藏着一个老者和她的等待。

■俄罗斯话剧《叶甫盖尼·奥涅金》

青春仿佛因我爱你而开始

●蔡浩杰

诗体长篇小说融合了普希金在诗歌和小说两方面的天才,《叶甫盖尼·奥涅金》故事不仅充满诗意,悦耳精巧的韵律和错落有致的结构也为角色的演绎提供浪漫的想象空间,这种浪漫克制而肆意。幸运的是,话剧版遇到了导演里马斯·图米纳斯,他忠于原著,用舞台语言表现了普希金的诗意美学;幸运的是,我们可以走进剧场,看诗意瀑布倾泻而下。

塔季扬娜爱上了奥涅金,她毫不掩饰自己的爱。这种爱热烈而真切,“情不知所起,一往而深”。青春就此开始,她抬起了铁床,绕着舞台拖行,内心的喜悦和坚定被具象化。观众坐在剧场里任一方位,都会被其真诚的爱所感动。

■马修·伯恩版芭蕾舞剧《天鹅湖》

来剧场冒险,与天鹅共舞

●刘茉琳

舞台中央巨大的宫廷床上,一只手突然从床单下挣扎着伸出来,紧接着从裂缝处破茧而出一只天鹅!

9月中旬,广州大剧院的《天鹅湖》上演时,这经典一幕让整个剧场的观众屏住了呼吸,生命原始的力量以及人类永恒的精神渴求以这种具象的方式震撼了所有人。

1877年柴可夫斯基的芭蕾舞剧《天鹅湖》首演;1995年马修·伯恩版《天鹅湖》大胆创新,将“天鹅”全部改为男舞者演绎,其轰动程度犹如当年《春之祭》的出现。如今30年过去,2025年马修带领“新冒险舞团”已走向新经典之列。如果说19世纪的“天鹅”代表着唯美与纯洁,指向神性的光环,那么20世纪的“天鹅”则带着质疑与反抗折射人性的光谱。

■粤剧《决战之燎原》

燎原一韵,粤夜生光

●黎璇

我第一次发现,粤语“阳平”里的金属质感,天然适合与失真吉他共振;而“梆黄”里的顿逗,正好卡上游戏的技能CD。传统与潮流,不是嫁接,是知音。

《决战之燎原》像一记惊雷,把“粤剧”二字从博物馆的玻璃柜里劈出来,直接拽进年轻人的瞳孔。

那一刻我明白:艺术不是逃离生活,而是给生活加装一块“外置心脏”。当粤剧高胡与电吉他共振,当大唐“安史之乱”的狼烟与深圳“再创辉煌”的霓虹同框,传统与现代就不再对立,它们只是联手把“日常”升级成“值得”。

艺术点亮生活?

不,它更像在钢铁森林里,替我们点亮一盏可以随时“登陆”的篝火——风再大,那团火不熄;路再远,有光便可抵达。

■从北欧峡湾到香江光影——姚钰与香港弦乐团音乐会

“艺”城生活,一城烟火

●李文芬

身为广东人,港剧、粤曲早已成了血脉里的印记。当《沧海一声笑》《男儿当自强》等从小唱到大的《香港电影金曲串烧》在眼前被奏响的时候,嘴角的笑意不自觉地蔓延开来。印象最深的是一段小提琴与箫的唱和,弦乐的悠扬与管乐的浑厚开启了一场中西文化的对话,两位演奏家眉宇间的交流与共演时的默契让人怦然心动。

走出音乐厅,四周楼宇灯火依旧闪烁,那群跳街舞的女孩换了个方向继续舞动,三三两两的赏乐人走出音乐厅大门,以自驾、打车或地铁的方式与这场音乐会告别,从艺术殿堂融入人间烟火。

在深圳,艺术很接地气,琴棋书画,唱念做打,古今中外,新技旧艺,均随时可观可赏可鉴可玩。“艺”城生活,一城烟火,是人与艺术最好的相处方式。

■2025乐动岭南 竹韵小集粤乐音乐会

南音入梦,花城弦歌

●陈澄

音乐会伊始不久,地水南音《客途秋恨》便如一幅缓缓展开的旧画卷,将我们带回了那个特定历史时期的社会风貌。地水南音独特的唱腔、考究的乐器配置以及韵味悠长的唱词,无一不散发着古朴而深沉的魅力。当演唱老师醇厚的嗓音响起,那份“天隔一方难见面,是以孤舟沉寂晚景凉天”的离愁别绪,瞬间便攫住了在场所有人的心。

最令人感动的是,这场音乐会汇聚了不同年龄、不同身份的人,我们却能同样被感染,甚至会情不自禁地跟着舞动。生活中有太多的未知与迷茫,而此刻,我们一同在弦音激荡中探寻着一些独属自己的故事。

走出音乐厅,一阵晚风吹过,环顾身旁脚下,霓虹灯里是花城也是羊城。

■中国香港话剧《天色》

我们是怎么错失了良缘?

●从容

我们观这部剧,都会想到自身。我们都曾经喜欢过一个人,无论是暗恋还是明恋,但最终却下定决心逃离,选择忍痛离开。谁的人生没有遗憾呢?没有决绝呢?

在这种对爱的决绝的背后到底藏着什么呢?凯拉说出了真相,是你到最后都没有讲真话,“我爱你,但不再信任你。”

舞台持续的大雪纷飞,如同我们苍凉又纷乱的人生记忆。他们回忆第一次相遇,回忆在一起的欢愉时光。最终,相爱的两个人,因为不信任而分手。但生活没有这么简单,编导没有给我们最终的答案。舞台最后降下无数的百叶窗帘,那也许是生活的幕布背后隐藏着的真相,需要你和我在未来的时间里一一展开……

■独角戏《年龄是一种感觉》

站在23岁,看《年龄是一种感觉》

●陈晓春

我们听着主角用第二人称讲述她25岁到90岁的故事和哲思。在这两个小时的演出中,不同“年龄”的感觉在故事里被明显区分,可是在故事外,对“年龄”的感觉被集合。每个人对年龄的感觉当然是独特的,可年龄其实是人类对时间的发明:我们用年龄来标记人生,却不代表每个年龄有固化的思考和模式,或者说,不代表年龄的划分能大于时间的流动本身,年龄只是一种感觉啊。

我相信,处于不同年龄段的观众能感受到一些相似的东西,这不是因为我们的不同,恰恰是源于我们的相同——我们都只是一个人,同时也竟都是一个人。

■豫剧《清风亭上》

肉包藏暖,锦衣有寒

●肖亦夫

在这场盛大的绝情背叛中,老旦的疯步、老生的跪跌,悲怆的唱腔曲词中响彻心碎之声,这段惊人爆发的情感张力似乎不是表演,而是千百年来所有被辜负的慈父慈母在借着一对老躯发声哭诉!

一座乡野亭台,见证命运转折与道德审判。当最后张老汉怀抱老伴悲愤哀嚎,天道也救赎了人道,以一道惊雷结束了张继保的性命。这是俗套的因果报应吗?或许更像是苍天也看不下去的控诉。

落幕处,清风犹在亭间流转,仿佛还在轻轻叩问——若有一天富贵临门,你可会记得谁曾为你留过那一个暖了又凉、凉了又暖的肉包子?而在全剧结束后,张继保起身对养父母的深深跪拜,也为这个遗憾的故事再续了一个美满的梦。

■舞剧《孔子》

舞蹈之美与叙事之困

●京洛

全剧含舞量极高,每一幕都编排了完整的独舞、双人舞与群舞,演员动作干净利落、技巧扎实,显示出严谨的学院派风格。尤其是几段大型群舞,动作同步性强、场面调度有序,现场看视觉震撼还是很强的。

我个人最欣赏的两段,一是《采薇》之舞。女舞者身姿柔美,水袖翩跹,整个段落轻盈婉转,这次更是遇上了20人的采薇,很值得!另一段是《幽兰操》,灯光与音乐共同营造出庄重悲怆的氛围,男舞者的群舞充满力量,将情绪推向高潮,看得不自觉眼眶泪湿。

由此,也引出另一个值得思考的问题:舞剧,究竟该怎样用舞蹈讲好一个故事?《孔子》给出了它的答案——美,但可以更动人。

全文阅读:斗转星移,忽觉已是戏中人 | “艺术点亮生活”征文

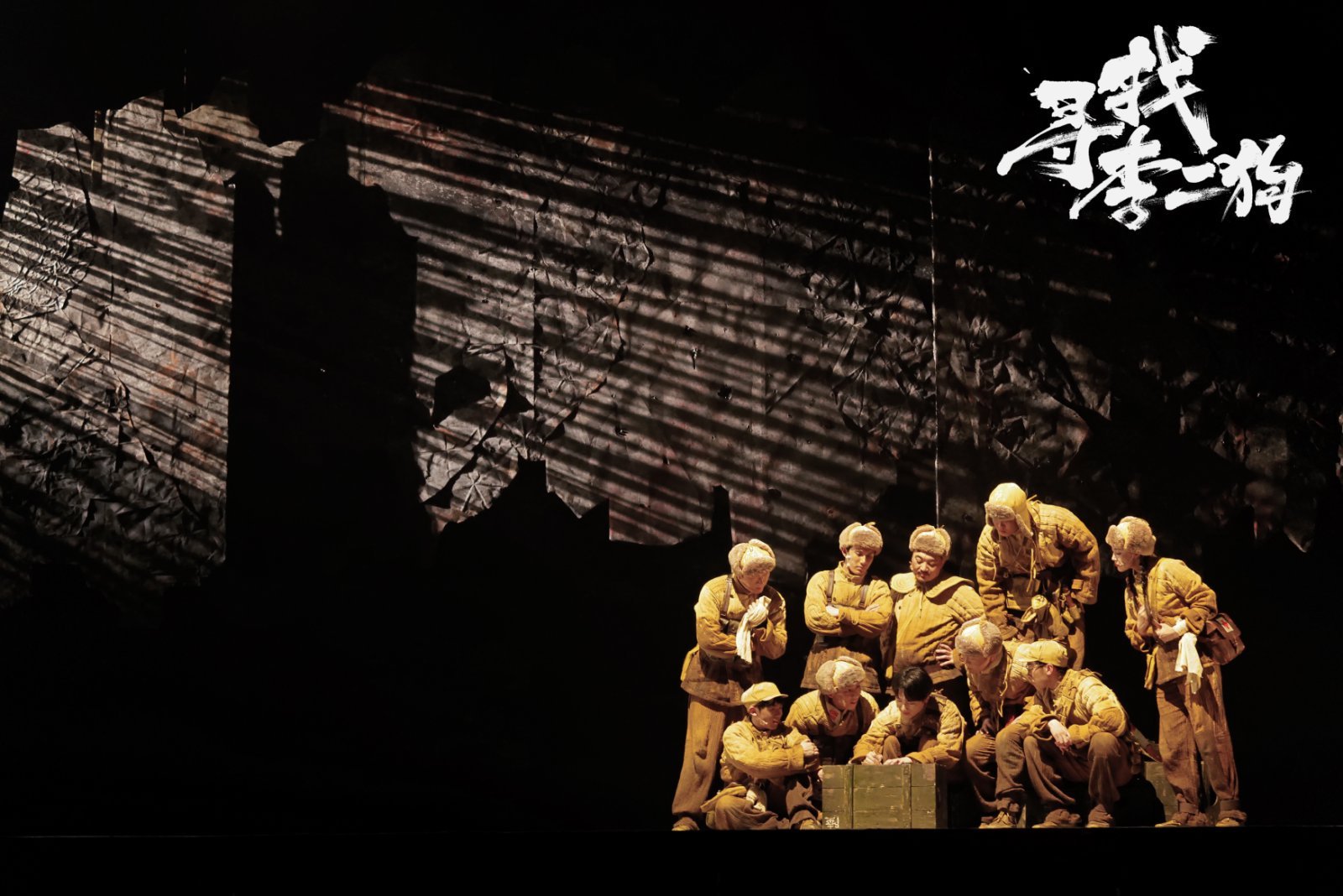

■音乐剧《寻找李二狗》

看那金灿灿的希望

●慕容卓怡

如果要用一句话概括我对《寻找李二狗》的感觉,我会说它洋溢着金灿灿的希望。

剧中有两点让我印象深刻。其一是对志愿军人物形象的塑造。“他性格开朗像团热火,他有时安静说话不多,他眼神在温柔中透着坚定执着”,这段歌词是形容主角李二狗的,也是无数“最可爱的人”。

他们本是比我们年长许多的先辈,但在舞台上,他们成了一群离我们那么近的年轻人,青春洋溢、有血有肉。

音乐剧这种艺术形式作为舶来品,不断在中国的艺术土壤生根发芽,现在我们终于迎来了首部抗美援朝题材的优秀中国音乐剧。希望有更多优秀的中国音乐剧出现,以更开放更创新的方式,赋予题材以轻盈而深刻的表达,讲好我们的历史故事。

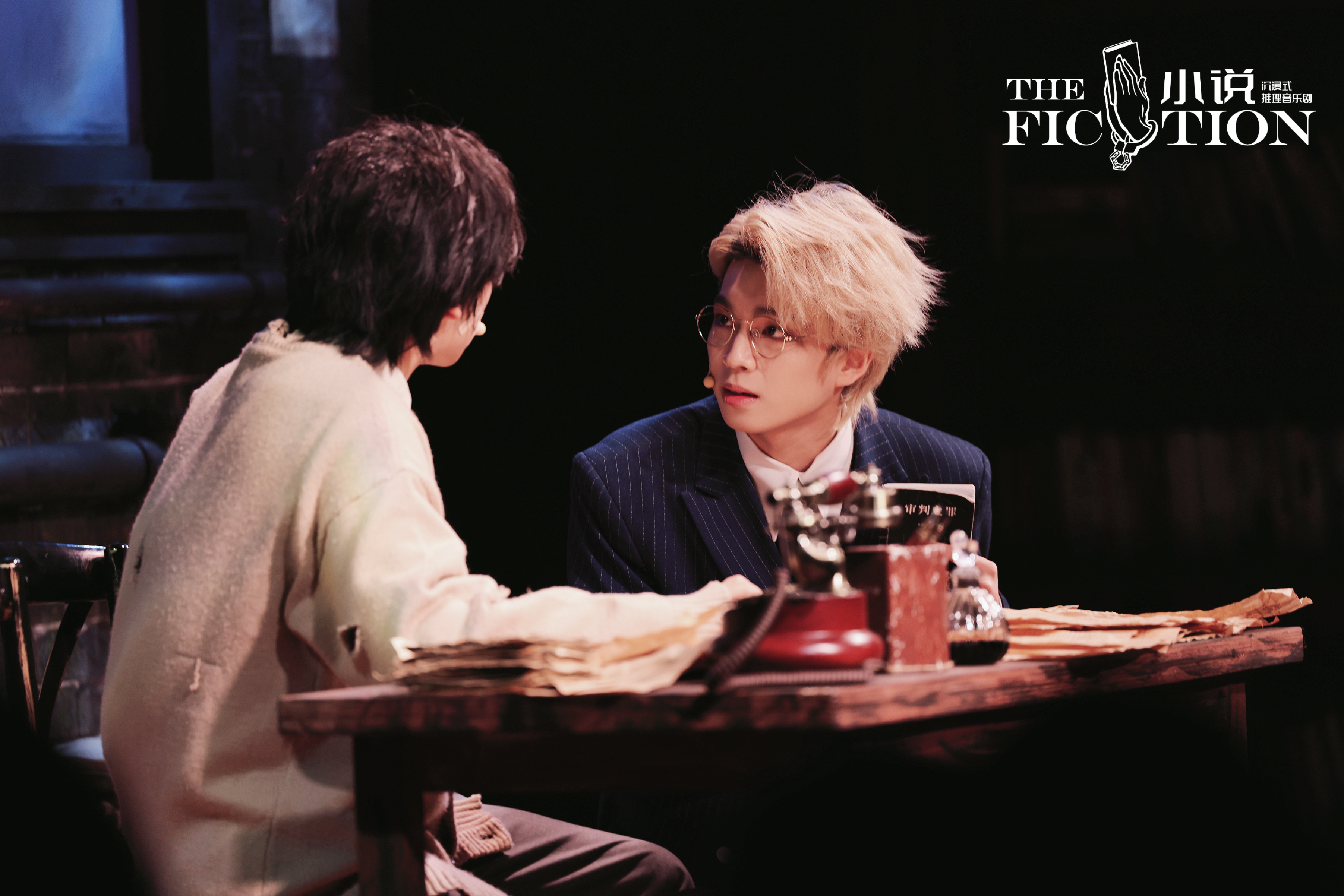

■粤语版话剧《小说》

这封手写信,虽不完美,但仍真挚

●十三豆

最令人赞叹的,无疑是这部剧的粤语唱词。“岑爷”岑伟宗的填词是全剧最亮点,精准击中角色内心,亦丰富了不怎么“悬疑”的剧情。

粤语音乐剧,多么难得啊。在剧院里听粤语歌,多好听啊!我不愿再化身“粤语警察”,只希望这样的尝试可以更多——瑕疵不怕,最紧要系要去做(粤语,意为:最重要是要去做)。

《小说》是这次粤港澳大湾区文化艺术节的精选剧目,惠民措施也很亲民。这样的戏剧推广多多益善,让更多人走进剧场,让大湾区的艺术浓度可以更高一点。

“一句文字,改唔改到世界?(粤语,意为:能不能改变世界)”我不知道答案。但这一场的《小说》,像一封手写的信还带着点笔误,虽不完美,但仍真挚。

■音乐舞蹈剧场《乐动·舞界》

流动、自由的乐舞世界

●郑善予

作品开篇让我感受到两种比较明显的质感:“矛盾”与“颗粒”。在听感上,弦乐二重奏带来的拉威尔《小提琴与大提琴奏鸣曲》是配合默契的、层次分明的,旋律的叠加拉扯使得矛盾更具张力,时而转向拨弦的演奏方式又增添不一样的颗粒色彩。

令我印象非常深刻的是,随着音乐风格与情绪的转变,幻灯投影的“色彩”与“线条”也在发生变化。

虽然剧中仍存在观众难以及时领会的表达,也存在想象和现实呈现未能全然重合的时刻,但这恰恰说明了艺术的自由性。制作团队们跳出形式限制作出的大胆尝试,其实亦有些让观众也成为戏中人的意味,放任感官想象在这一小时内肆意流通。

统筹:刘奕伶 刘炜茗

采写:戴雪晴 徐子茗

订阅后可查看全文(剩余80%)