抗战中的岭南文艺⑥

“我们有一日的力量,则尽一日的责任,求其在抗战文艺史上,印下一点痕迹……”

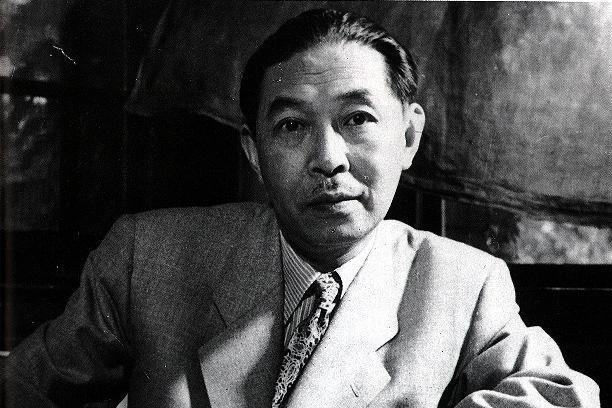

1940年,中国现代象征派诗歌的开山鼻祖李金发从越南河内辗转回到国内。同年7月,他在主编的《文坛》月刊创刊词中,写下了这段铿锵的话语。

在韶关时,李金发将房间命名为“仰天堂”,源于岳飞《满江红》中的名句:“抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈”。在炮火纷飞中,他一扫过去内心世界的悲观、阴郁,转而密切关注抗战现实与社会问题,写下了《亡国是可怕的》《无依的灵魂》等力作,诗风变化之剧,为文坛所瞩目。

李金发。

李金发的经历,是抗战期间文学工作者走出象牙塔,试图唤醒民族灵魂的一个缩影。丘东平、欧阳山、杜埃、陈残云、蒲风、司马文森、黄谷柳、鸥外鸥、冼玉清等广东作家创作出大量小说、诗歌、散文、报告文学等作品,发出抗日救亡的高亢呐喊,他们用手中笔墨与满腔热血,树立起中华民族保家卫国的一座座文学丰碑。

“一手拿笔,一手握枪”

在抗战时期活跃于文坛的广东作家中,丘东平是独一无二的存在——他曾跟随十九路军参加“一·二八”与“八·一三”两次淞沪抗战,后来又加入了新四军,是“一手拿笔,一手握枪”的作家典型。早在1937年7月,他便开始鼓励新生代作家书写战争。著名诗人、散文家聂绀弩曾回忆他在上海认识丘东平的情景,“他说,写战争吧,我们写战争吧。”

丘东平的代表作包括《一个连长的战斗遭遇》《第七连》等近十篇小说和战地特写。其中,《第七连》以第一人称口述实录的方式,描述了淞沪战役的惨烈场景,塑造了将士们勇赴国难的悲壮形象。

《第七连》。

“他是最早期的‘带枪的文艺战士’。”评论家、中山大学中文系教授陈希告诉南方+记者,丘东平开创出新的战争美学,他尤其关注战争对人的心灵世界的影响,探索出一条揭示人性、叩问灵魂的道路。

1941年7月,丘东平在战斗中壮烈牺牲,年仅31岁。同年12月,延安《解放日报》报道了他牺牲的消息,称他为“最有希望的青年作家之一”,“他的死为抗战以来艺术文学上的最大损失。”

陈希介绍,抗日战争爆发后,一种相对统一的战时文学观开始形成,文学的政治宣传功能和社会动员作用得到进一步强调,现实主义也成为抗战文学的主流。正如在1939年,穆木天在期刊《文艺阵地》上发出号召——“彻底地去抛弃自己,打进大众里边去”“彻底地去克服我们个人主义的感伤。”

“广东的抗战文学呈现出刚柔相济的特点,既以锋利的笔触直击战争的本质,又用温润的笔墨书写人性的光辉。”陈希评价称,广东作家很少塑造高大全的英雄人物,而是注重将战争与岭南地域风格结合起来,善于书写平凡“小人物”的抗战经历及其心理变化,书写故土失守后的切肤之痛。

黄谷柳的《虾球传》便是广东作家为“小人物”立传的样本,它以上世纪40年代的香港及珠三角为社会背景,讲述底层少年虾球经过多年的漂泊与闯荡,成长为革命战士的故事,既有时代特征又有鲜明的地方特色。夏衍读了第一章,就决定在《华商报》上逐日连载,作品甫一发表即引起轰动。

《夏秋传》。

1943年,郁茹以一部《遥远的爱》惊艳中国文坛。这部直面抗战现实的小说,带给读者们的感受却不尽是昂扬宏大的叙事,而是浓郁的抒情风格。茅盾曾评价这部小说具有“细腻的心理描写和俊逸的格调”,使得这部小说在抗战题材创作中别具一格。

郁茹。

抗战期间,蒲风的《抗战三部曲》、黄宁婴《九月的太阳》、陈残云的《一个广州的谜底》、司马文森的《粤北散记》、欧阳山的《敌人》、雷石榆的《新生的中国》等作品如雨后春笋般涌现。“这些作品不仅点燃了广大民众的抗战热情,还展现出催人奋进的文艺繁荣景象。”中山大学中国语言文学系副教授吴晓佳说。

《抗战三部曲》。

此外,蒲风曾主编《中国诗坛》。1937年7月,这部刊物创刊于广州,前身为《广州诗坛》。这是中国新诗界坚持时间最长的进步诗刊,更是岭南抗战诗歌发表的重要平台,收录了许多名家的诗作,如黄药眠的《恋歌》《读〈夜歌〉》等作品。

“忧时愤世”与救亡实践同步

值得一提的是,广东作家因地缘上与南洋亲近,且不少拥有在南洋生活的经历,因而作品普遍具有强烈的地域色彩。抗战全面爆发后,一些广东作家远赴南洋开展抗日宣传工作,而另一些身在海外的作家则冒着生死危险,从南洋回国投身战斗。他们笔下饱含国际主义精神与人道主义关爱的南洋抗战篇章,在广东乃至中国抗战文学作品中占据着重要地位。

杜埃便是其中之一。1941年太平洋战争爆发后,他在菲律宾建立了“华侨抗日游击队”,还组建了“抗日反奸大同盟”,出版地下刊物《华侨导报》,积极宣传抗战思想。

他根据在吕宋平原的战斗经历,写出了《在吕宋平原》,并由茅盾作序,作品中诗意化的生活图景备受称道。不少学者认为,《在吕宋平原》代表了上世纪40年代华南作家群最出色的短篇小说创作成就。在此基础上,杜埃又创作出另一部气势恢宏的长篇小说巨作——《风雨太平洋》。

杜埃与女儿。

在陈希看来,杜埃、司马文森、黑婴、陈残云这类作家都拥有一个特点,他们的文学创作,往往是和救亡图存的实践活动连在一起的。“他们的南洋写作具有体验性和纪实性的特征,凝聚了强烈的民族国家意识,这尤为难能可贵。”

除了聚焦“小人物”与南洋叙事,新旧文学并行也是广东抗战文学的又一大亮点。陈希举例称,“岭南第一才女”冼玉清创作的大量古体诗,饱含家国情怀,具有史诗气质。

1937年9月,日军飞机连续多日对广州进行狂轰滥炸。彼时,冼玉清的亲友均离开广州,她依然选择在岭南大学坚守:“中国一日存在,我一日努力。诸君一日留校,我一日授课。”“国家兴亡,人人有责。倘有智识者皆避地洋场,则民众谁与领导?正义谁与主持?社稷谁与固守?况畏死苟安,卵翼外人之下,亦有心人所不忍为也。”

冼玉清。

她将日军空袭广州事件写进《悲秋八首》组诗。其中一首写道:“银霞销尽金银气,烽燧应怜草木愁。几日乱离生事歇,非关多士独悲秋。”

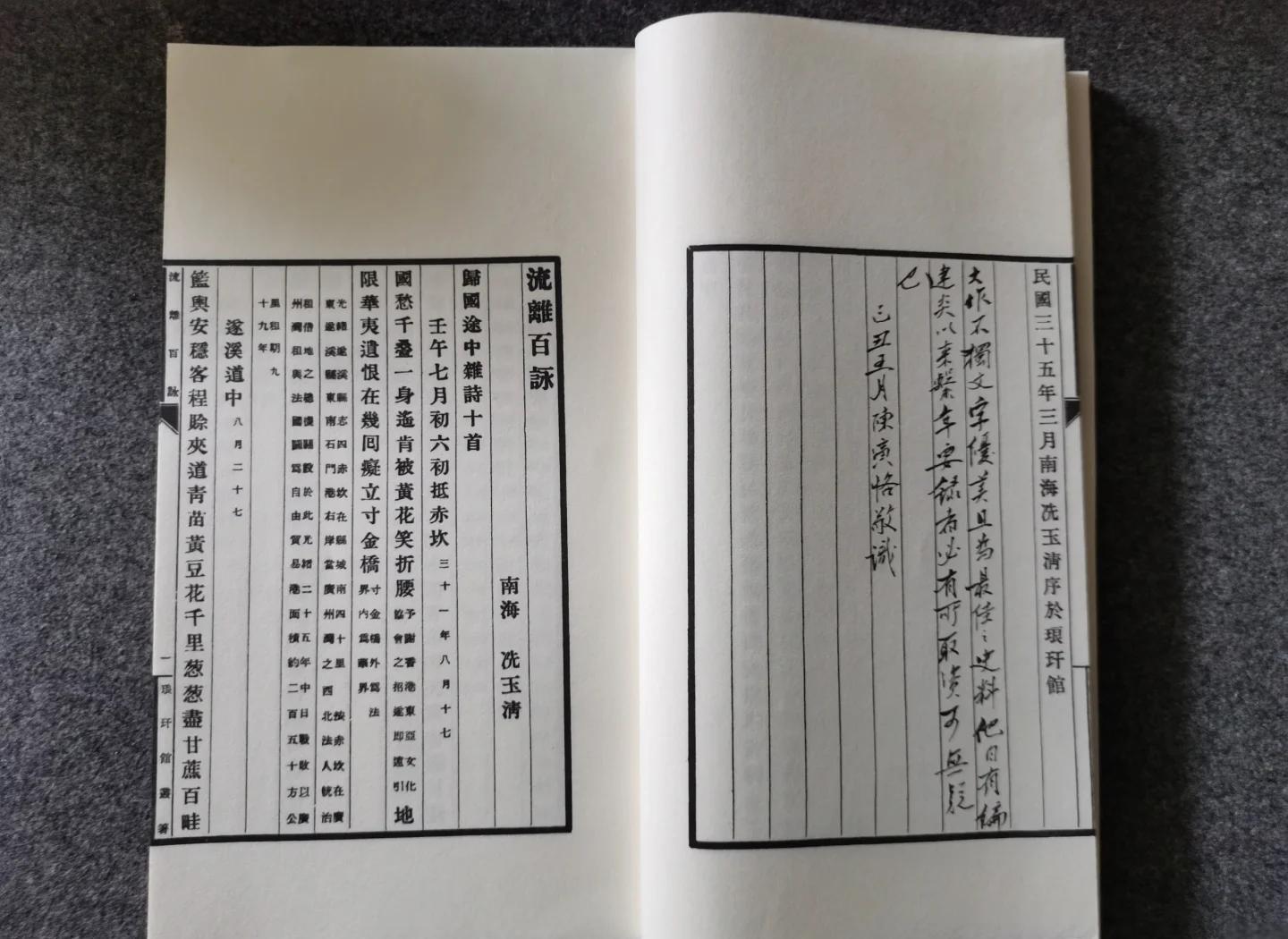

后来,她又创作了字字泣血、发人深省的《国难文学》组诗以及《流离百咏》。华南农业大学人文学院教授徐燕琳介绍,《流离百咏》是颠沛流离中的忧时愤世之作,显示出她高尚的爱国情怀及深厚的文学底蕴,是她全部诗作的精华。《流离百咏》的出版,还博得了著名历史学家陈寅恪“不独文字优美,且为最佳之史料”的褒奖。

《流离百咏》。

除了发表古体诗,冼玉清还曾为战士们募捐冬衣,在《岭南周报》开辟“国难春秋”专栏,发表《国难随笔》《读宋史李纲传》等文,以此提振抗战士气。“岭南的旧文学和新文学从来都不是对立的,这里的旧文学并没有被简单地否定或者打倒,而是被重新激活,非常难得。”陈希说。

广州一度成为全国文化抗战中心

全面抗战爆发后,北平、天津、上海相继沦陷,作为大革命运动策源地的广州吸引了一批文化人南下。郭沫若、茅盾、巴金、楼适夷、靳以、蒋锡金、周钢鸣、郁风等人纷纷来到广州出版刊物,扶植新人,积极开展救亡活动。

直至1938年10月沦陷前,广州一度成为全国战时文化中心。据统计,抗战期间,广州的出版机构有71家之多,主要报刊有七八十种,出版书籍总计160多种。

其中,《救亡日报》由上海市文化界救亡协会于1937年8月创办于上海。上海沦陷后,社长郭沫若决定在广州复刊。据统计,当时《救亡日报》日发行量为5000至12000份,为抗战初期广州各报刊销量之首。一批本土作家如欧阳山、草明、于逢等人纷纷加入报纸的撰稿队伍。

1938年4月16日,茅盾主编的《文艺阵地》在香港创刊。这是抗战时期影响最大、存续时间最长的文学刊物之一。创刊期间,刊物或从广州付印,或从广州中转。另据茅盾回忆,还有不少稿件经由广州生活书店转来。

茅盾。

发表在《文艺阵地》上的名家名作比比皆是,包括于逢的报告文学《溃退》、丘东平的纪实作品《第七连》、司马文森的小说《死难者》、陈残云的诗歌《清晨小曲》、黄谷柳的处女作《干妈》等。值得一提的是,《干妈》还是最早反映南京大屠杀的纪实文学作品。

此外,巴金主编的《烽火》、欧阳山主编的《光荣》、赵如琳主编的《抗战戏剧》等诸多文学刊物都是抗战期间在广州复刊或创刊的。

广州南方学院文学与传媒学院副教授叶紫告诉记者,南北文坛名家共同浇铸心血完成的大型历史剧《黄花岗》,可谓岭南抗战文学的代表作。

《黄花岗》。

1938年3月,在欧阳予倩、夏衍鼓励下,《黄花岗》以“继承烈士革命精神,完成反日、建立自由独立新中国的任务”为创作宗旨,主创团队采访黄兴夫人徐宗汉等亲历者,并由阮琪、罗海沙、周钢鸣等20多位作家执笔、整理,仅用3日就完成了剧本创作,堪称奇迹。

《黄花岗》塑造了黄兴、林觉民等舍生取义的革命者形象,推动了抗日民族统一战线实践,被文艺理论家林焕平赞为在广东的戏剧运动上“开了新纪元”。

“时至今日,回顾粤籍作家在抗战期间的创作实绩,重温广州在抗战初期发挥的重要文化位置及其作用,阐发抗战文艺的重要历史与文化价值,仍然具有极重要的意义。”广东技术师范大学文学与传媒学院副教授张栋表示。

■相关阅读

采写:南方+记者 戴雪晴 赵媛媛

图片:源于网络

订阅后可查看全文(剩余80%)