抗战中的岭南文艺⑤

今年暑期档粤产影片《坪石先生》中,有一幕场景让人印象深刻:抗日战争时期,迁校至韶关坪石的中山大学师生们,以竹板搭起一个简陋的台面。新年将至,一场师生联手奉献的表演,在战乱中给观众送去了抚慰人心的力量。

影片也在一定程度上还原了战时戏剧宣传的一个特点:打破剧场和舞台的边界,走向街头巷尾、山间稻田,形成了“哪里有民众,哪里就有演出”的流动性特征。

这一时期,话剧艺术突破了剧场的局限,真正走向广大的市民和工农兵,成为“大众的艺术”;另一方面,粤剧作为广东最具群众基础的传统戏曲形式,在抗战中同样发挥了不可替代的作用。以关德兴、马师曾、薛觉先为代表的众多表演艺术家,不仅积极参与义演募捐,更创作了大量抗战题材剧目。

群众在村口观看戏剧表演《放下你的鞭子》。资料图片

广东戏剧人以烽烟为幕,以大地为席,其事迹和作品为抗日救亡运动增添了一道别具岭南风骨的时代亮色,至今仍熠熠生辉。

走向大众

“流动的舞台”遍布岭南城乡

抗战期间,戏剧艺术因其形式灵活、内容直观、易于传播等特点,迅速成为抗日宣传战线上的一支文艺劲旅。广东作为南方重要的文化阵地,其抗战戏剧宣传活动不仅形式多样、演出地域广泛,更在精神上鼓舞了华南乃至全国人民的抗战士气,激发了民众觉醒。

广东省社会科学院文化产业研究所助理研究员吴爱萍介绍,当时广东不仅涌现出粤剧《岳飞报国》、话剧《侨乡烽火》等旨在唤起民众爱国热情、声援抗战,鞭挞汉奸卖国求荣的正剧和多幕剧,也兴起了一批短小精悍,便于深入街头、田间和军营的“街头剧”“活报剧”和“茶馆剧”,如《盲哑恨》《三江好》等,有效地提升了抗战戏剧宣传的影响力。

1932年,著名戏剧家欧阳予倩在广州创作“活报剧”《不要忘了》,这是一个揭露日本帝国主义发动万宝山事件的多场景活报剧,批判了国民党当局压制民众抗日的错误政策,还着力表现了中国人民的爱国主义精神。该剧内容尖锐,在广州演出时,一度因国民党当局出动警察抓人而被迫停演。

尤其值得注意的是粤语话剧的蓬勃发展。早在1929年,欧阳予倩就在广州成立广东戏剧研究所,推动《怒吼吧!中国》等粤语剧目的演出,使得粤语方言成为提振民众精神、凝聚抗战力量的利器。

记者查阅史料发现,1937年前后,广州戏剧运动勃兴,抗日剧团如雨后春笋般涌现,而其中人数较多、影响最广的,是艺协剧团、锋社剧团和蓝白剧团,时称广州“三大剧团”。各大剧团以话剧为武器,上演了《放下你的鞭子》等大批抗日救亡剧目,以及《雷雨》《日出》等经典剧作。

徐悲鸿画作《放下你的鞭子》,描绘了战时戏剧的演出场景。

另一方面,儿童剧团在抗战宣传中发挥了独特的作用。1937年9月18日,在中国共产党的领导下,谈星组织成立了广州儿童剧团,初期有团员130多名,大多为来自黄沙、逢源、陈塘等地的小学生,年龄最小8岁,最大的14岁。他们活跃于广州市区及市郊,演出抗日话剧,撤离广州后,又辗转两广地区继续宣传抗战,坚持了6年之久。

广州儿童剧团团部旧址

随着中山大学、岭南大学等高校的迁入,粤北地区亦逐渐成为戏剧演出重镇;抗敌演剧第一队也曾到韶关演出街头剧、活报剧等,对粤北军民进行抗日宣传;潮汕地区的抗敌演剧队则常利用圩日在市集上演出,用“一锣一鼓”吸引赶集群众。在当时,为避免日军袭击,演出一结束,演剧队成员就要立即转移。

粤剧《新会恨》上演时,“日军焚毁新会学宫”一幕令观众泪如雨下。演出结束后,人们纷纷慷慨解囊支持抗战,还有不少青年观众当场报名参军。1940年,粤语话剧《回祖国去》在香港演出,轰动一时,无数港澳同胞和来自海外的侨胞深受感动之余,迅速通过“南洋华侨筹赈祖国难民总会”募集大量物资,送往抗战前线。

广州儿童剧团赴抗日前线演出合影

“戏剧挣脱纸面与画布的静态局限,以具象化的演绎、即时性的共鸣,在街头巷尾的简易舞台与后方剧场的聚光灯下,将民族的苦难与坚韧、抗争与希冀,转化为可感可知的情感洪流。”广州市文艺评论家协会会长罗丽指出,抗日戏剧舞台上这股汹涌的情感,又转化为现实中切实的抗战力量。从港澳地区的大型慈善义演,到广东城乡的戏剧募捐,戏剧人的每一次振臂高呼,都吹响了凝聚民心、团结大众的集结号。

名伶义举

“粤剧上火线”彰显梨园风骨

粤剧作为广东传播最广泛的民间戏曲艺术,在抗战时期发挥了无可比拟的作用。关德兴、马师曾、薛觉先等粤剧表演艺术家义不容辞,以舞台为战场、唱腔为号角,投身救亡洪流,在岭南文艺史上书写了浓重墨彩的一笔。

“当时提到关德兴,南粤大地无人不知。”粤剧名家、广东粤剧促进会会长倪惠英对这段历史娓娓道来:1937年全面抗战爆发之时,关德兴本着“粤剧应该上火线”的信念,联合香港其他名人一起为抗战义演募捐,众人筹得的善款共捐了7架飞机。抗战后期,他甚至带领粤剧团直接加入游击队,冲锋陷阵,彰显“侠之大者,为国为民”的风范。因其格外积极的抗日表现,日军曾悬赏四万元军票缉拿关德兴。

关德兴联合香港其他名人一起为抗战义演募捐

一代粤剧大师马师曾则率先编演“救亡粤剧”,将爱国思想融入作品中,让粤剧救亡运动得以壮大。他的太平剧团编演了《卫国弃家仇》《秦桧游地狱》《洪承畴》《救国怜香两情深》等宣传抗日救国、痛斥汉奸无耻嘴脸的剧目。作为华南电影、戏剧界最有号召力的名伶之一,马师曾自淞沪会战爆发以来,多次以举办筹赈会、无偿演出等各种方式支持抗战、踊跃捐款。

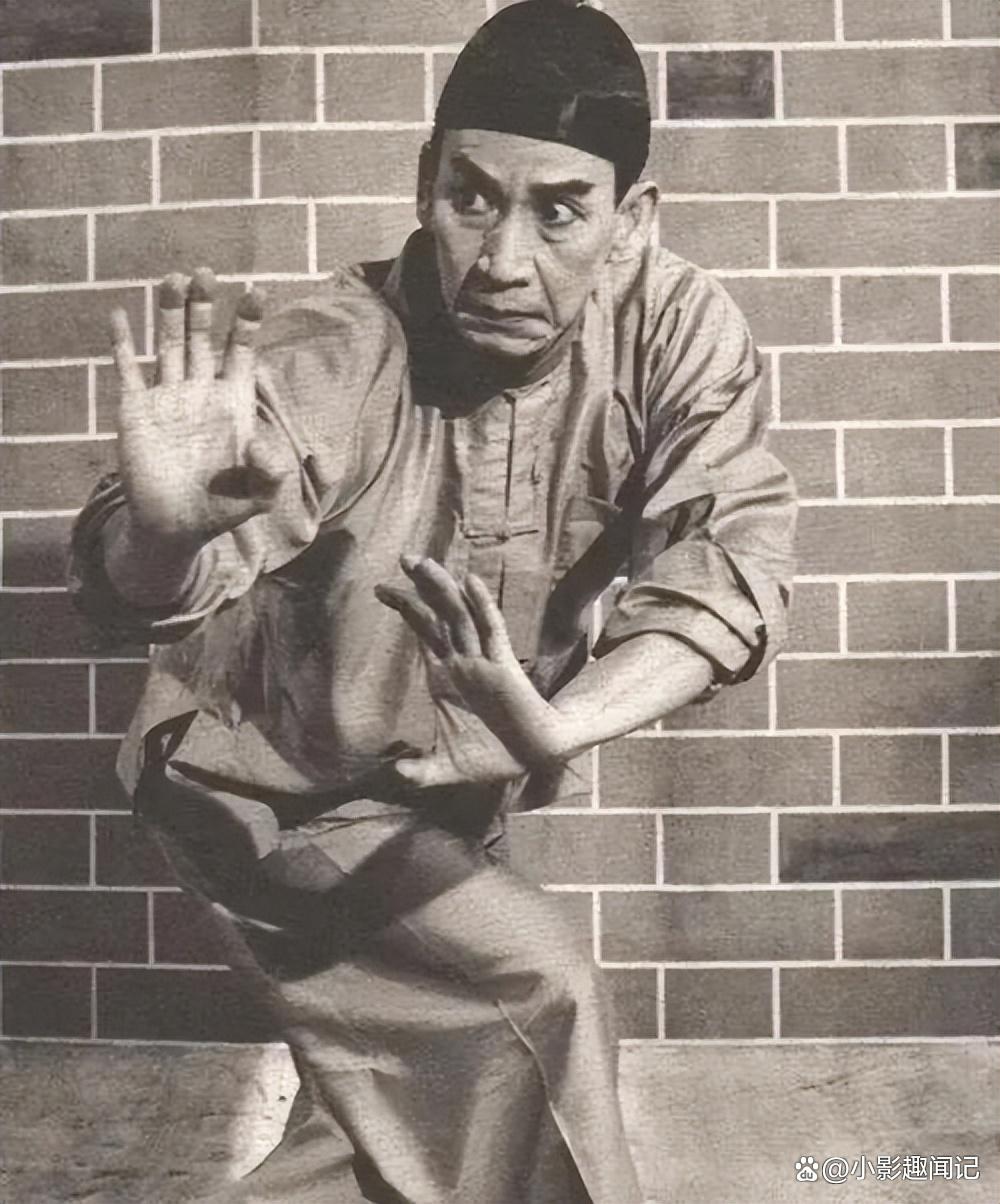

一代粤剧大师马师曾率先编演“救亡粤剧”

然而,伴随着这些演出、募捐活动而来的,却是暗藏的生命危险。1941年香港沦陷期间,马师曾拒绝日军演出邀请,带领全家人逃离香港,经由澳门躲到湛江,继续宣传抗日救亡。

马师曾。资料图片

日方得知消息,竟派特务一路追踪到湛江,威逼其返回香港。马师曾不惧强敌,毅然率领全体团员及眷属100多人又转往广西。随后,他在广西建立抗战剧团(后改名为胜利剧团),不畏艰险、坚持上演抗战剧目《华容道》等,直至抗战胜利。

无独有偶,1942年5月,粤剧名伶薛觉先从香港逃离到湛江后,即刻登报声明:“前受日寇束缚,滞留香港,现脱离虎口,将全力为国服务。”

薛觉先的小生扮相

日寇见报大怒,指派特务带领16名便衣枪手前往湛江实施绑架。当时,薛觉先正在剧院演出,闻讯立刻携家人从戏院后门坐上汽车躲避。日寇穷追不舍,企图把他骗出乱枪射杀。薛觉先机智地蛰伏于草棚之中,躲过了日军的搜捕。

薛觉先。资料图片

待局势稍稳,他马上集齐原班人马,一路步行,跋涉至广西、云南,进入大后方,并编演了《西施》《王昭君》《战地莺花》等一批爱国题材粤剧,继续为宣传抗日奔波。

“国难当头,在外敌入侵之际,广东戏剧人表现出‘天下兴亡,匹夫有责’的民族责任感和不屈不挠的气节。他们始终坚信,中华民族不会被日寇击垮,粤剧人有责任以文艺为武器,唤起民族觉醒。”倪惠英深有感触地说。

“当读到这些历史时,我对‘成戏必须先成人’这句话有了更深刻的理解。粤剧先辈的品德与情怀,深深地打动着我们。将这些故事搬上舞台,以艺术的形式予以铭记,是对粤剧前辈的致敬,更是对今天粤剧人的一种激励。”一级编剧、广东粤剧促进会副会长梁郁南介绍,即将于9月2日在广州中山纪念堂隆重上演的“难忘的岁月”粤剧晚会,就集合了反映广东民间武术家抗日活动的折子戏《精武陈真》,改编自粤剧演员为抵制日军不惜断腿罢演真实事件的粤剧《罢演》等作品,让今天的人们再一次感受粤剧人的血性与尊严。

《罢演》改编自粤剧演员为抵制日军不惜断腿罢演的真实事件。(主演:彭庆华、蒋文端、唐思果、王庆洪)

■相关阅读

采写:南方+记者 徐子茗 实习生 邓伟健

统筹:李贺 李培

订阅后可查看全文(剩余80%)