■抗战中的岭南文艺

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。抗战期间,在民族存亡的危急关头,美术家们从“象牙之塔”走向“十字街头”,国画、版画、漫画等艺术形式百花齐放,各展其能,形成一场中国艺术史上罕见的全民总动员。

来自广东的美术家从未缺席。近日,深圳市关山月美术馆举行的“烽火铸骨——关山月艺术中的民族精神图谱”特展开幕。《从城市撤退》《漓江百里图》《三灶岛外所见》……一幅幅诞生于烽火之中的丹青画卷,为中国人民在抗日战争的壮阔进程中孕育出的伟大抗战精神,留下了生动的写照。

“烽火铸骨——关山月艺术中的民族精神图谱”在深圳市关山月美术馆展出

随着粤籍版画家李桦、黄新波、陈烟桥,漫画家廖冰兄等人的加入,广东美术界抗战宣传声势愈发壮大。他们“为抗战而艺术、为民族而艺术”的信念,对于中国现代美术史上的现实主义转向产生了深远影响。

奔赴抗战现场

黑烟弥漫的城镇、残垣断壁的建筑、敌机盘旋的天空、仓皇逃难的民众……八十多年前那场惊心动魄的战争硝烟,通过画家遒劲雄拙的笔触扑面而来,山河破碎的景象力透纸背,让观众为之触目惊心。

长达7.6米的《从城市撤退》是本次关山月特展的重量级展品之一。1938年10月,广州沦陷。如他在《从城市撤退》款识所言,“时历四十天、步行数千里”辗转抵达澳门,“凡所遇、所见、所闻、所感,无不悲惨绝伦”。沿途所见难民流徙的惨状,最终被定格在震撼人心的画卷之中。

关山月《从城市撤退》(局部)

“这可能是当年最长的一幅抗战画。”关山月美术馆馆长陈俊宇介绍,《从城市撤退》虽然以广州沦陷为创作背景,画家却没有将民族苦难囿于一隅。他运用“寒林雪景”的经典艺术语言,以冰雪覆盖的北方旷野烘托出难民流离失所的意境,“将个人体验升华为民族集体记忆”。

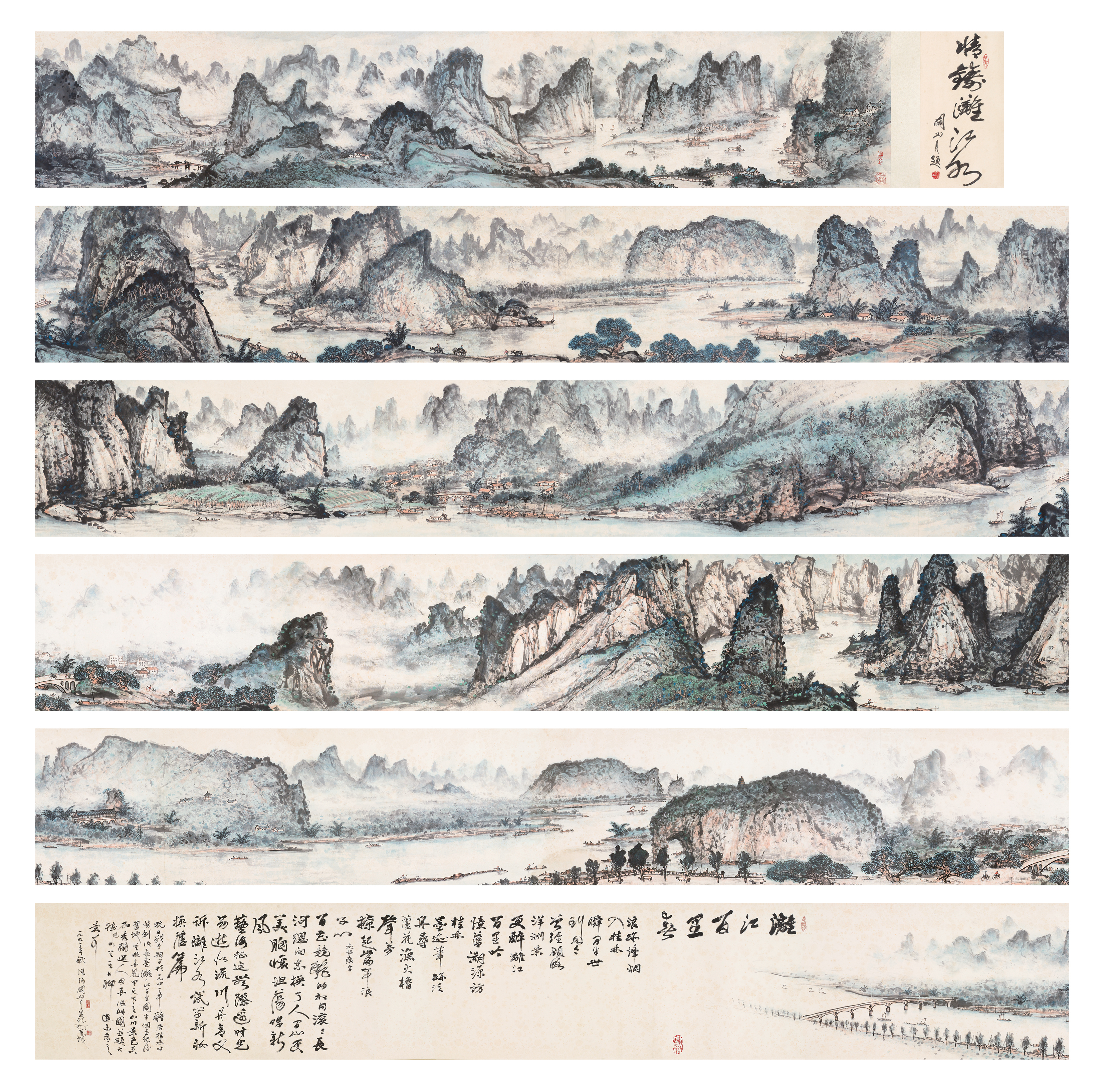

这场“从城市撤退”的个人流亡,也成为青年关山月艺术征程的新起点。怀着使命感,他投身抗战画创作和行旅写生,以脚步丈量了大半个中国:在《三灶岛外所见》里,他以“照相式”写实手法记录日军轰炸渔船的暴行;在《今日之教授生活》里,他真实再现中国知识分子战时的生存困境;在《漓江百里图》里,画家笔下的漓江秋色寄托着对家国山河的无限深情……

关山月《三灶岛外所见》

“这批抗战画背在身上很沉,可父亲无论走到哪里,一路上都把它们带在身边,就像自己的亲生儿女。”关山月之女关怡回忆,关山月还常常冒着被敌机轰炸的危险,在各地举办抗战画展。尽管抗战画没有市场,关山月还是坚持创作,“因为它们记录着我们国家苦难的历史”。

运用国画的形式表达抗战,是当时岭南画派的一大创举。广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌指出,传统国画不擅长表现战争题材,而岭南画派却强调“笔墨当随时代”,这一观念使得关山月等艺术家能更早拾起手中的画笔,投身抗日救亡的艺术创作。

1932年“一·二八”事变爆发后,高剑父以饱含激情的笔墨绘就《东战场的烈焰》,以写实技法再现了淞沪战场的惨烈。此后,他相继完成《白骨犹深国难悲》《文明的毁灭》,与方人定的《战后的悲哀》《雪夜逃难》、黄少强的《仓皇弱质逐风尘》《洪水流民图》等作品,一同成为岭南画派抗战国画的经典之作。

“不能有前方而无后方、有枪炮而无山水”,更成为关山月独到的创见。“为此,关山月的画里不但能看到新旧事物的并置,更有古今画法的结合。这都体现出他对岭南画派‘折衷中西’理念的继承与发扬。”陈俊宇评价道。

以刀代笔发出“无声的怒吼”

除岭南画派外,另一个群星璀璨的群体同样闪耀着夺目光芒。今年4月,“星火归聚:现代版画会与第二回全国木刻流动展”在广州美术学院美术馆举行。一件件黑白分明的版画作品,将观众带回到那个战火纷飞的年代。

1935年,电影《风云儿女》在上海首映,由田汉作词、聂耳谱曲的主题歌《义勇军进行曲》传遍大江南北,发出了中华民族团结一心奋勇抗战的“吼声”。同年底,青年版画家李桦也用刻刀发出了“无声的怒吼”:《怒吼吧!中国》的问世,犹如沉默中迸发的一声惊雷,至今仍在历史长河里激荡回响。

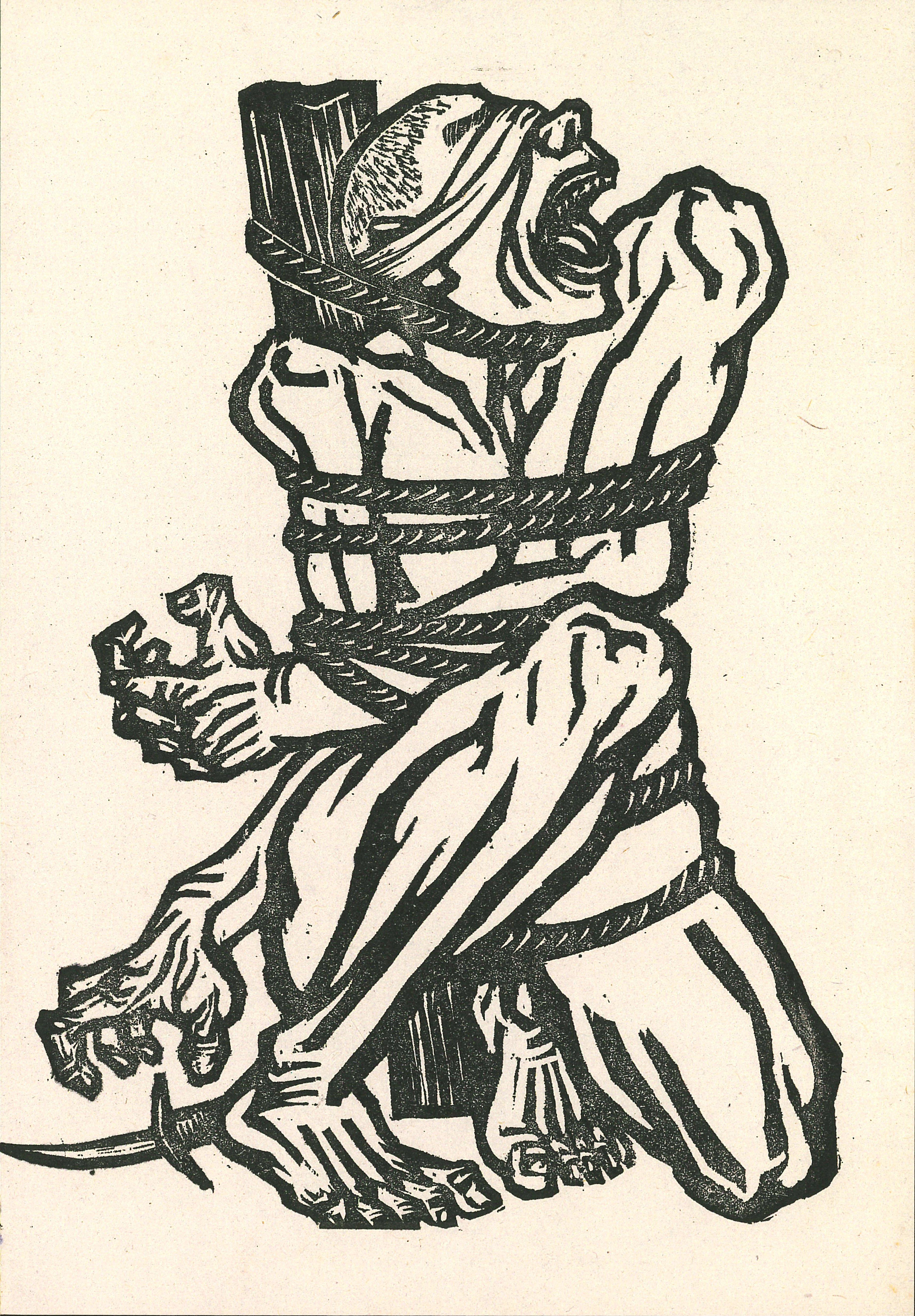

李桦《怒吼吧!中国》

这幅高20厘米、宽约15厘米的版画,构图简练,造型鲜明,气势夺人。李桦以粗犷有力的阳刻线条,刻画了一位蒙着双眼的受缚者。他奋力挣扎,仰头怒吼,左下方一把锋利的匕首触手可及,仿佛在无声动员观众抓住武器一起抗争。

20世纪30年代,由鲁迅倡导的新兴木刻运动方兴未艾。他曾在给友人的信里指出:“擅长木刻的,广东较多。”与鲁迅直接接触的30余位青年木刻家里,粤籍人士就占了2/3,而参与木刻创作的广东艺术工作者有逾百人之多。而李桦则是响应鲁迅号召的新兴木刻先驱之一,他于1934年在广州成立的“现代创作版画研究会”(简称“现代版画会”),同样被鲁迅寄予厚望。

若论出版画册与举办展览的数量,“现代版画会”在当时木刻社团中尤为出众。1936年,他们组织的“第二回全国木刻流动展览会”以广州为起点,携250余幅作品在全国巡回展出,历时三个月。“这场展览犹如一场星火燎原的思想动员,直接催生了多地木刻社团的成立,为全面抗战宣传进行了极其有效的准备。”策展人、广州美术学院美术馆展览部主任何小特说。

“粤籍版画家当中涌现出众多杰出代表,包括活跃在抗日根据地的古元、陈铁耕,还有坚守在国统区的李桦、黄新波。”胡斌介绍,“七·七”事变爆发后,李桦还随军深入抗战前线,辗转各地,其间创作了大量反映抗战现实的版画与国画作品。

从这些题材多元的作品里,观众不但能看到奋起抗争的铮铮铁骨,还能感受到画家内心充满浪漫色彩的战地柔情。黄新波的代表作《他并没有死去》,犹如一座战时木刻的精神丰碑:牺牲的无名烈士虽然已经倒下,手中紧握的枪杆依然挺立,枪杆悬挂的革命书籍在星空下熠熠生辉,激励后来者奋勉前行。

黄新波《他并没有死去》

救亡精神融入岭南“画脉”

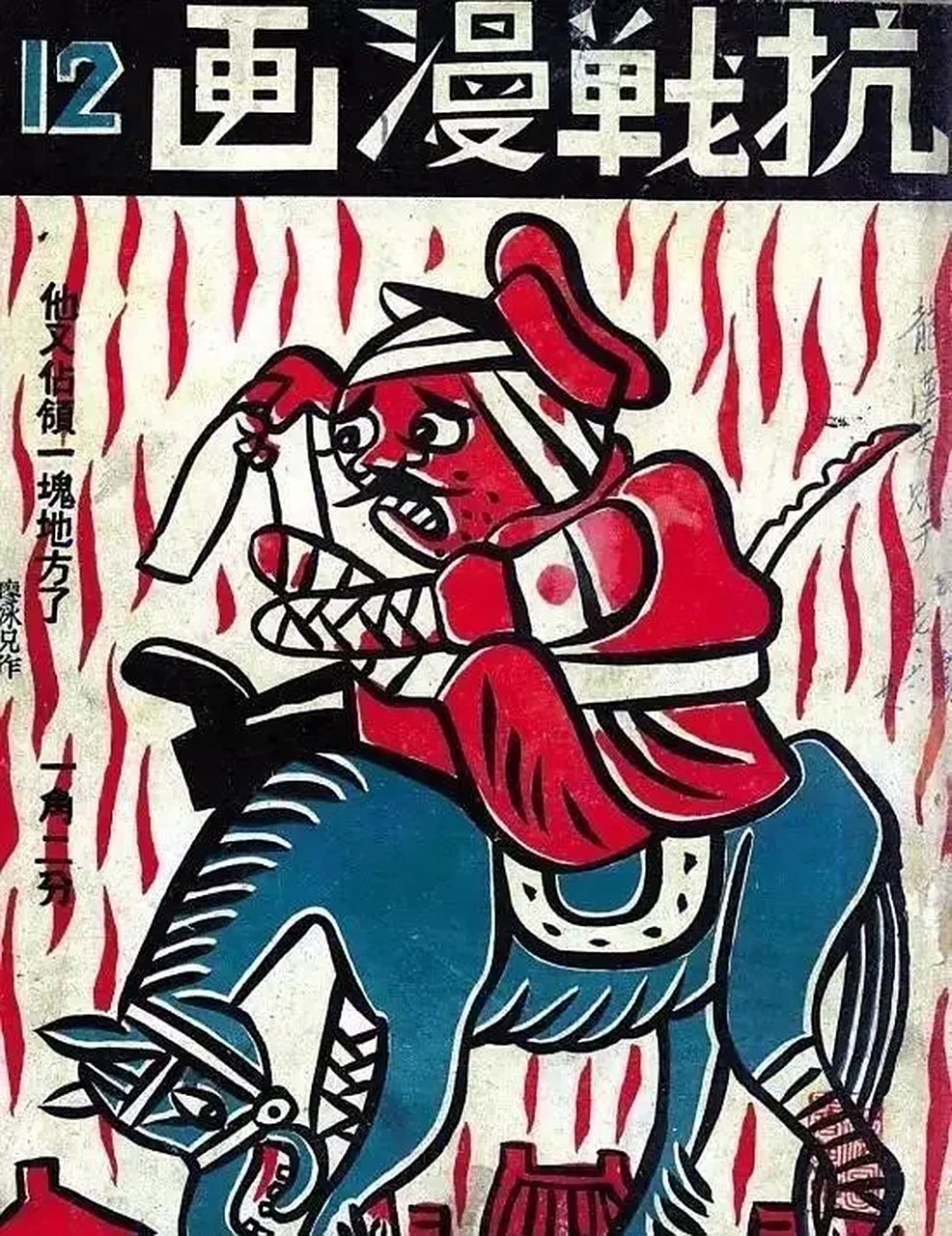

紧随版画同仁的步伐,广东漫画家也迅速加入抗战美术创作队伍。廖冰兄就是其中的杰出代表之一。在1938年举办的“廖冰兄抗战连环漫画展”上,他以200余幅主题鲜明的作品震撼艺坛。不久,廖冰兄创作出《抗战必胜连环画》,将毛泽东《论持久战》的思想转化为通俗易懂的视觉语言,向国民昭示中国“越战越勇”、日本“越战越弱”的信心。

廖冰兄的抗战漫画

“这些抗战漫画充分结合西方现代艺术语言和本土叙事,为抗战赢得胜利贡献了美术能量。”广州美术学院艺术与人文学院教授蔡涛说。版画领域也出现了类似的风格变化:为了便于向民众宣传抗战,更具“民族形式”的抗战“新年画”应运而生。

抗战成为现实主义美术转型的契机,不少画家也将“西行写生”视为艺术探索的首选。20世纪40年代,与张大千、常书鸿、赵望云等名家一样,关山月辗转西南、西北各地,前往少数民族地区体验生活,从敦煌壁画里探寻灵感源泉。“这段经历也使他日后形成热衷描绘海防、江山等题材的创作特征。”陈俊宇说。

关山月《敦煌临画之一》

“随着战事逼近,画家们对文化存亡深感疑虑:我们应该怎样抢救中国文化?成为摆在每个人眼前的问题。”胡斌说。在粤北抗战后方,岭南画人同样坚持守护文脉的使命。例如,时任广东省立战时艺术馆教导主任兼绘画部主任的胡根天,跋山涉水征集文物、善本,在韶关曲江建成“省立博物馆”,为抗战宣传开辟重要阵地。

为克服物资匮乏的困境,胡根天带领学生用竹子作笔、用锅灰制墨,因陋就简坚持创作。“在如此艰苦卓绝的条件下,广东仍能坚持开展系统的美术教育,实在是了不起的奇迹。”胡斌说。

1922年12月,胡根天(前排左八)与市美师生合影

时至今日,抗战美术的“血脉”仍在岭南画坛传承光大。胡根天曾任校长的广州市立美术学校(简称“市美”)、高剑父创立的春睡画院,为抗战美术培养了大批人才。1950年,辗转接续“市美”的广东省立艺术专科学校和高剑父战后创办的广州市立艺术专科学校,合并为华南人民文学艺术学院,成为广州美术学院的前身之一。

1939年4月,春睡画院同学在香港合影,左一为关山月

1947年,关山月、高剑父(中)、陈树人(左)在广州

关山月特展展厅里,创作年代跨越半个世纪的《漓江百里图》(1941)与《漓江百里春》(1991)并置在一起,“战争与和平”的跨时空对话让关怡不无感触。“历史是无法抹去的,我们的父辈用画笔记录下前人走过的道路,也让后人能够清晰看到祖国如何一步步走到今天。”她感叹道。

关山月《漓江百里春》

山河无恙,丰碑长存。岭南美术先驱笔下的烽火战场早已化为锦绣家园,这些经过血与火洗礼的“精神图谱”,从未因时光流逝而褪色,今时今日仍激励后人砥砺前行。

【相关阅读】

南方+记者 杨逸

订阅后可查看全文(剩余80%)