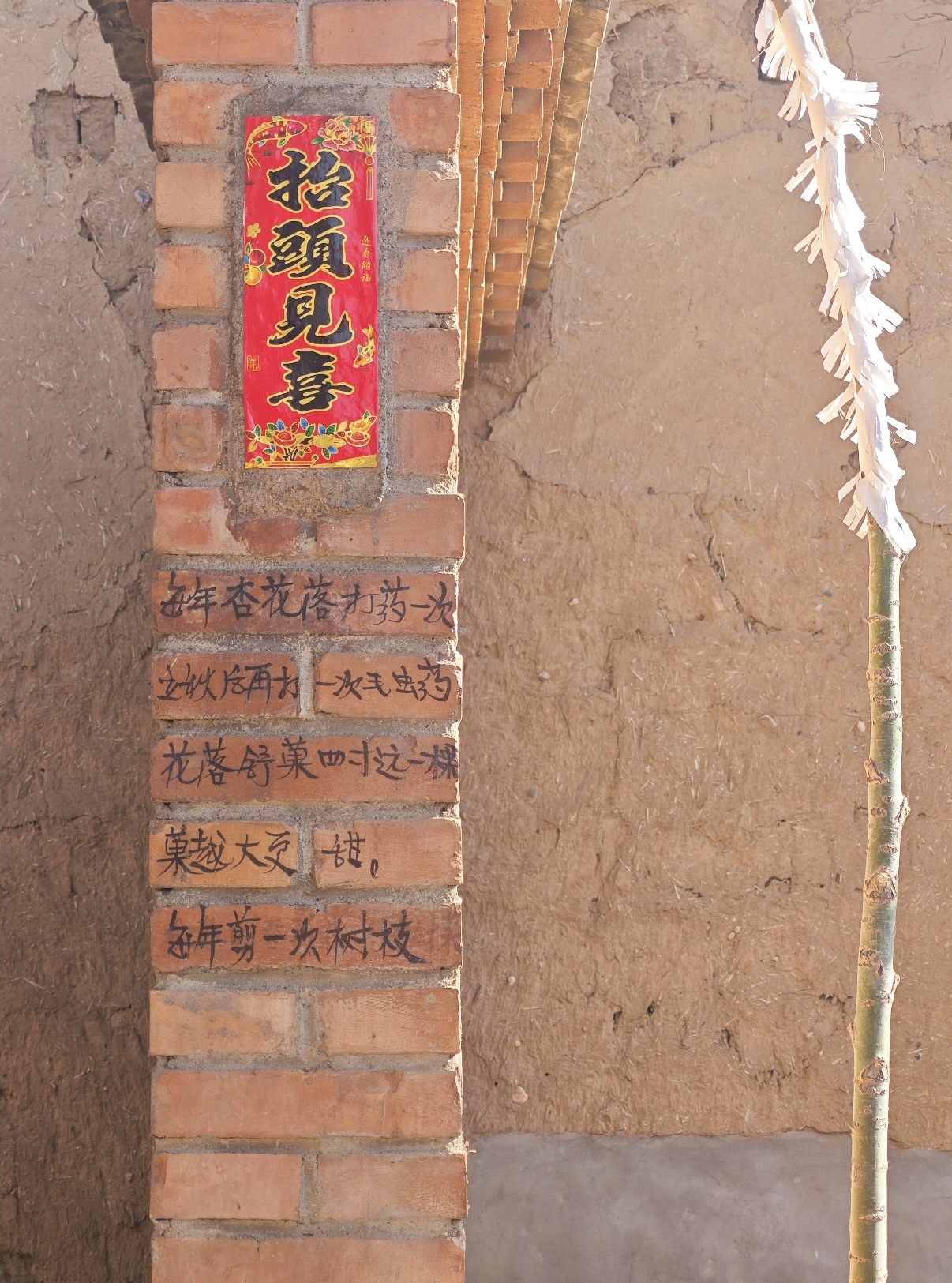

从“立秋后再打一次毛虫药”到“宇宙有多大呀”,山西老人张福青在自家庭院里默默写下两万余字,记录晚年生活的点滴与思索。两个儿子从这些文字里,第一次看见沉默父亲的广阔内心。

张福青在自家院墙上留下的文字。 蔡山海 摄

越来越多的普通家庭故事,正在以这样的方式进入公众视野。

在互联网上,人们拾起家中“碎片”:一封书信、一张旧照、一纸族谱。有人为长辈写传记,有人补写家谱,有人走访故乡收集家人故事。

写家史,不再只是专业学者的事,也成了普通人追问来处、理解家庭与自我的方式。

许多年轻人动笔,重新写下蒙尘的家族故事。

外婆86岁那年,在媒体工作的刘柳萌生了为她写传记的念头。花费数月,采访、录音、整理、写作,打造了一篇近万字的“外婆小传”。

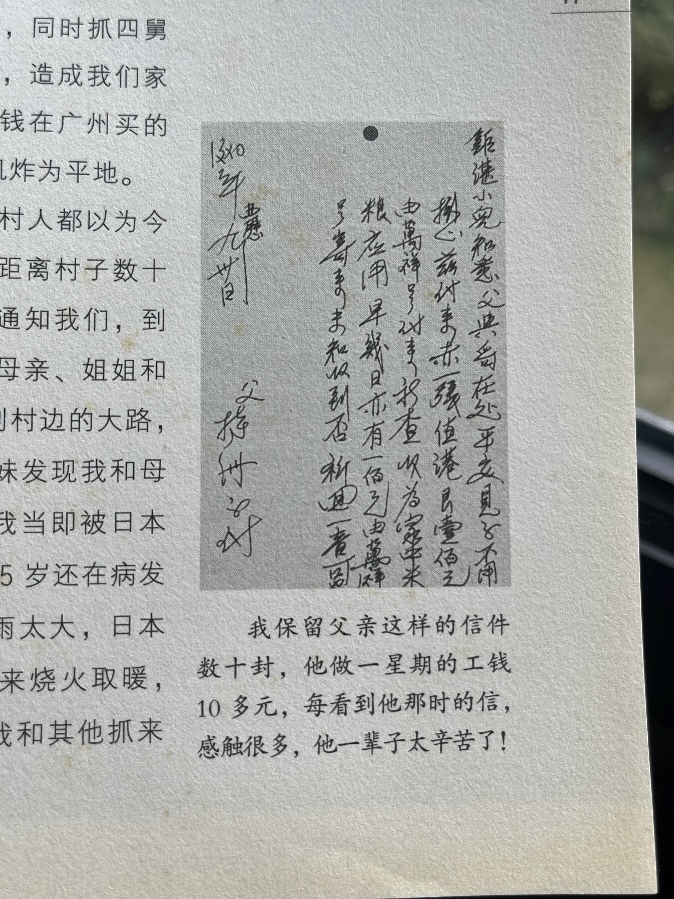

江门网友@快乐小肘,在翻看爷爷的传记时,才知道自己未曾谋面的曾祖父远赴重洋打拼,从此难回故土,父子俩靠书信联系了几十年。她把这段被遗忘的往事记录下来,发在社交媒体上。

同样生长于侨乡的吕慧莹,从小也听过许多先辈海外谋生的往事,但家族里未曾出过远门的女性长辈,却很少被“传说”。她决定写下她们的故事。

在广佛工作的95后冯梦龙,2024年带外婆回了一趟阔别28年的四川老家,返乡途中,熟悉的乡音唤起外婆的记忆,也打开了他进一步探索家族史的兴趣。他将这段经历整理成“外婆的口述史”。

@快乐小肘 在爷爷写的传记中看见曾祖父的信件。

近年来,家史写作逐渐变成一门“显学”。

几年前,“秋园三部曲”的出版,让老人杨本芬写下的家族故事走进大众视野。她用文字回忆父母的一生,虽“平凡得只如一滴水”,却映射出无数中国家庭的缩影。

杨本芬的家族故事最初在网络论坛连载,吸引大量网友追更。如今,在数字空间里,“家史”不再仅是厚重的长篇,它们也以简单、碎片化的新形式出现,一张照片、几行文字,都可能引起共鸣。仅在小红书上,“我的家庭简史”话题词浏览量就突破1亿,相关讨论多达数十万次。

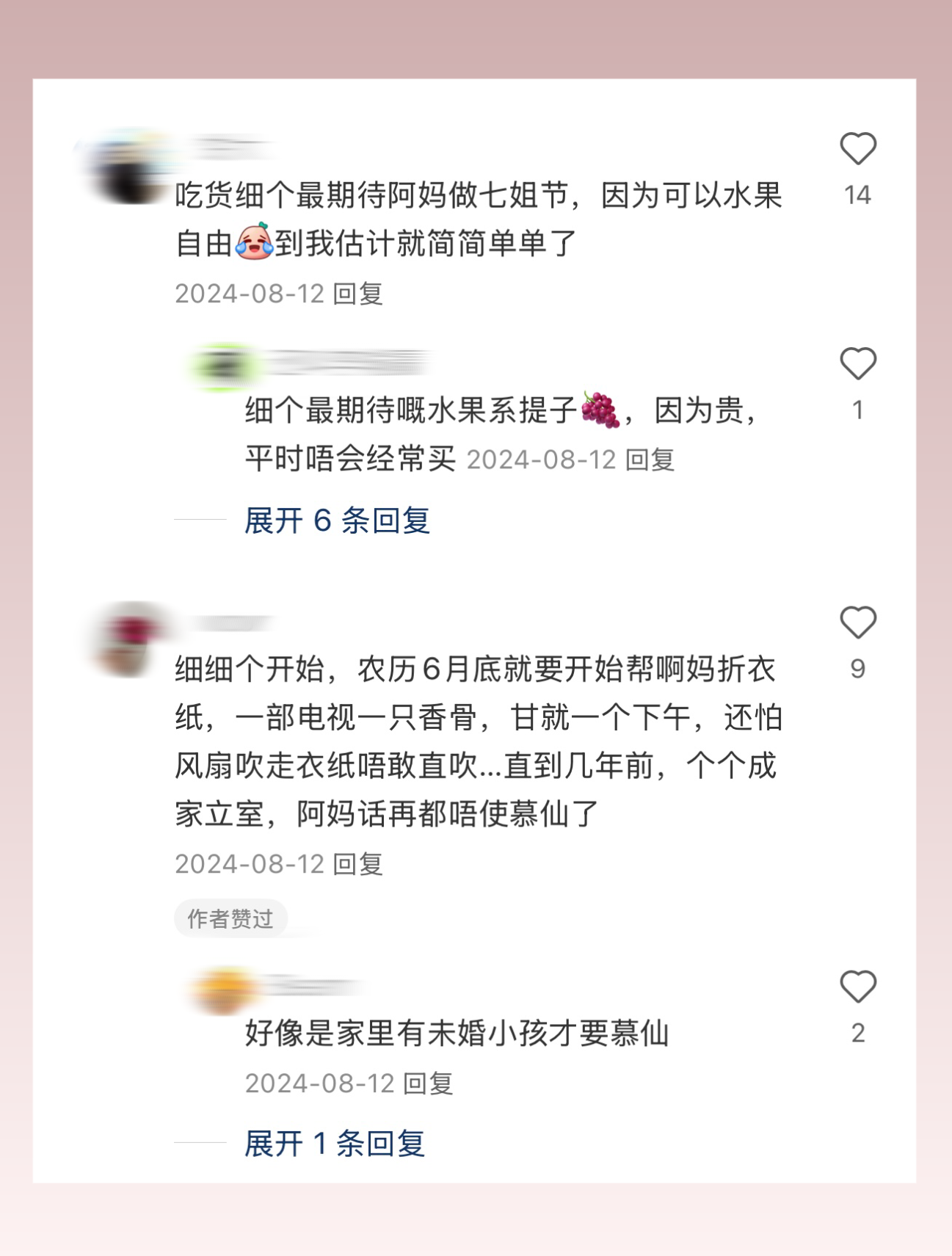

吕慧莹对侨乡的记录也从碎片开始。那是童年印象里的祭拜场景,阿婆阿嫲忙前忙后准备祭品、在楼前空地上跪拜祈福的身影,至今还不时浮现。她随手把这段回忆发到社交平台,意外引发了一波“回忆潮”。评论区里,许多五邑地区的网友也分享起他们“细细个”与家人的往事。

吕慧莹把“家史碎片”发到网络平台后,收获不少网友回应。

也有私人的家庭碎片跨越国界和时空,在互联网的连接中一点点被拼贴起来。

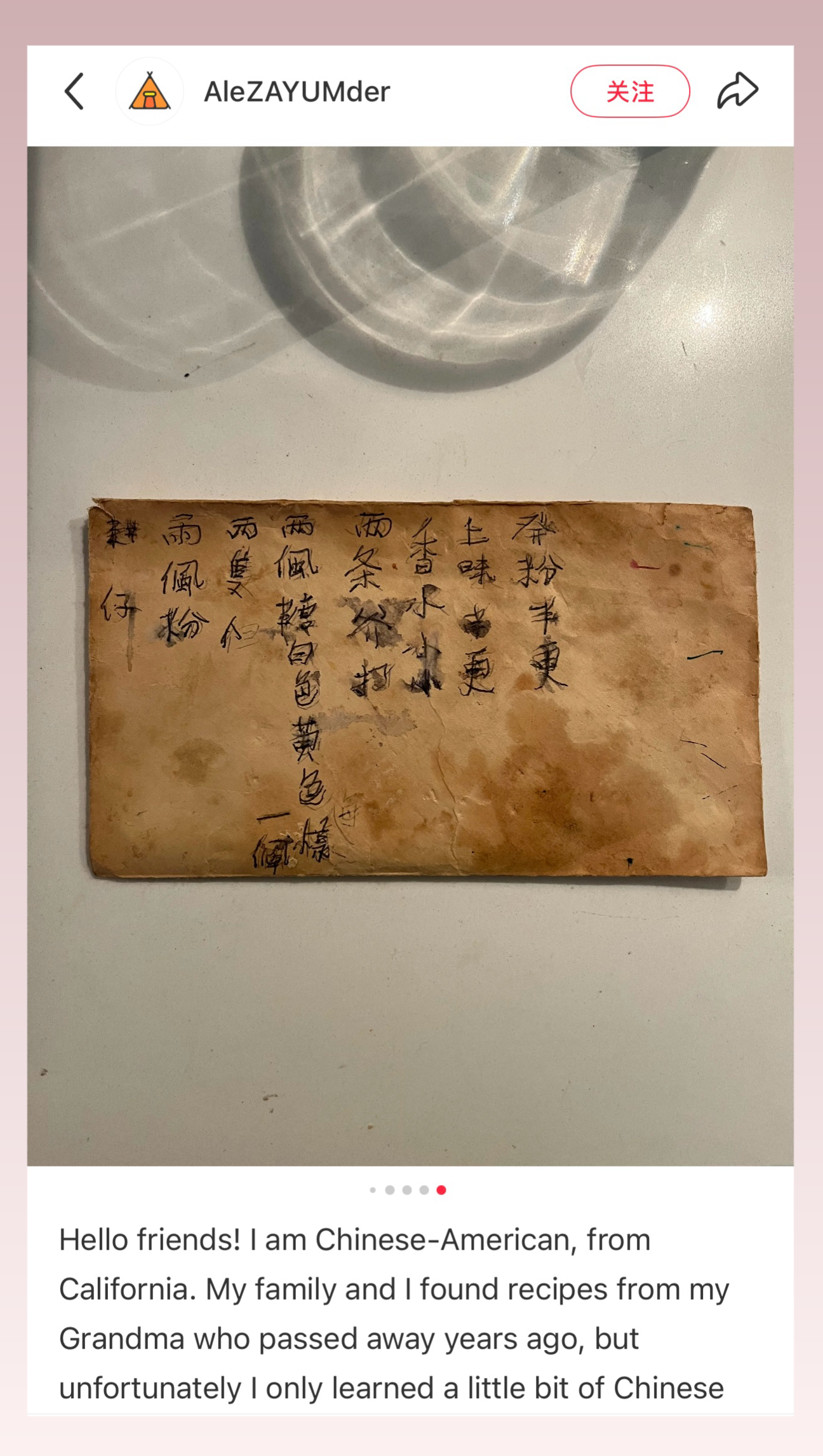

华裔网友@AleZAYUMder 分享了一张外婆去世前手写的食谱,上面的一句“神秘中文”困扰家人多年。没想到被广东网友迅速破解:这是一张用粤语写的蛋糕配方,其中“上味”正是江门台山地区“盐”的叫法。

第四代华人移民Kyle的家族早已在美国旧金山扎根,与祖籍地几近断联。然而,当他将一些“蛛丝马迹”——几张老照片,一个地址,一段家史残片——发布在网上,陆续有网友认出照片背景、推测出宗祠所在地,还有人直接抛来当地村镇的联络方式。三个月后,Kyle带着母亲回到佛山南海九江,站在了祖先宗祠前。

华裔网友把外婆手写的食谱分享到网络。

这些“家史碎片”,始于一个家庭的记忆,也牵连着许多遥远而相似的回响。

对新华社原副总编闵凡路而言,他操刀最久的报刊,不是拥有百万发行量、读者遍及世界的《新华每日电讯》,而是一份只有不到百名读者的家庭报纸——闵氏家族《家报》,创刊至今已有六十余年。

国家修史、地方修志、家族修谱,中国人从来郑而重之。但自古以来,修谱都是一项精英工作,名门望族、书香门第才有资源修谱立传。

进入互联网时代,家史写作的门槛降低,不必是大户人家,也不必是文字工作者,普通人也可以用自己的方式参与记忆重建。

吕慧莹记得,小时候她曾跟着不识字的奶奶,拿着家谱到村头,请代书先生为家中新生儿起名。那时还不懂家谱的意义,如今她开始重新打量那些名字背后的故事。

她发布在社交平台上的“家史碎片”,大多与大姑、外婆、奶奶有关。在家族故事中,她们极少成为主角,但这些在丈夫、兄弟闯荡世界时留守家中充当顶梁柱的女性,也是侨乡传奇的一部分。

“她们的生活和生命从没有人说起,我很想把这一部分写出来。”她从自己与亲人的记忆中一点点打捞,在不同讲述中交叉确认,努力拼凑出这些女性长辈曾经的模样。

写作不只是记录,更是连接。

当刘柳决定把“外婆小传”发布在公众号和小红书上,她的计划得到了全家人支持。妈妈翻出老照片,一张张修复,还不时主动提供轶事细节,给传记增添素材。外婆本人也多次审阅修改。

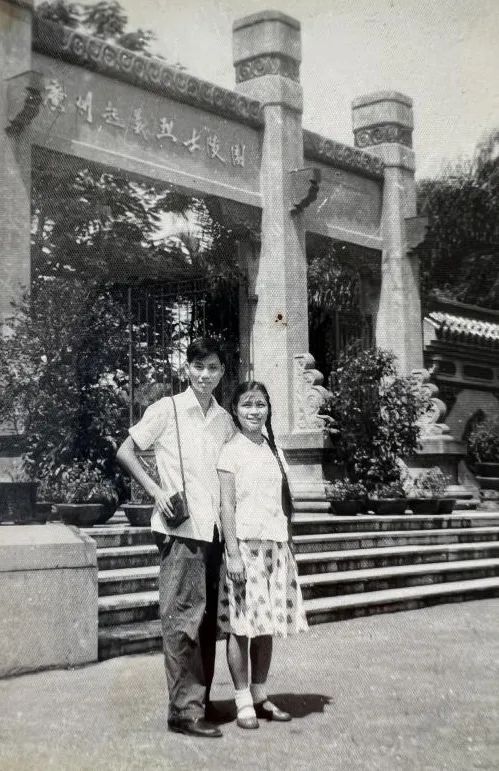

刘柳妈妈修复的老照片,外婆和外公在广州。受访者供图

为了搜集外婆的事迹,刘柳还找出一本外公生前写的自传。小时候,她常见外公在书桌前一坐就是一整天,不停地写字,她偶尔递上茶水,却不知他在写什么。外公的自传是在寂寞中完成的,临终前匆匆付印,留下不少错别字未及修订。她为外婆写的传记,成了一次用心弥补。

最终,这篇传记装订成册,用牛皮纸信封包装好,作为礼物送给了外婆。

从事社会学研究的冯梦龙则从学术视角切入,尝试用理论与亲情对话。在外婆的讲述里,他为许多抽象的理论找到了鲜活的落脚点。他用第一人称口吻把外婆的叙述制作成一本传记书。外婆识字不多,他便邀请朋友画了许多漫画附在文字之间。

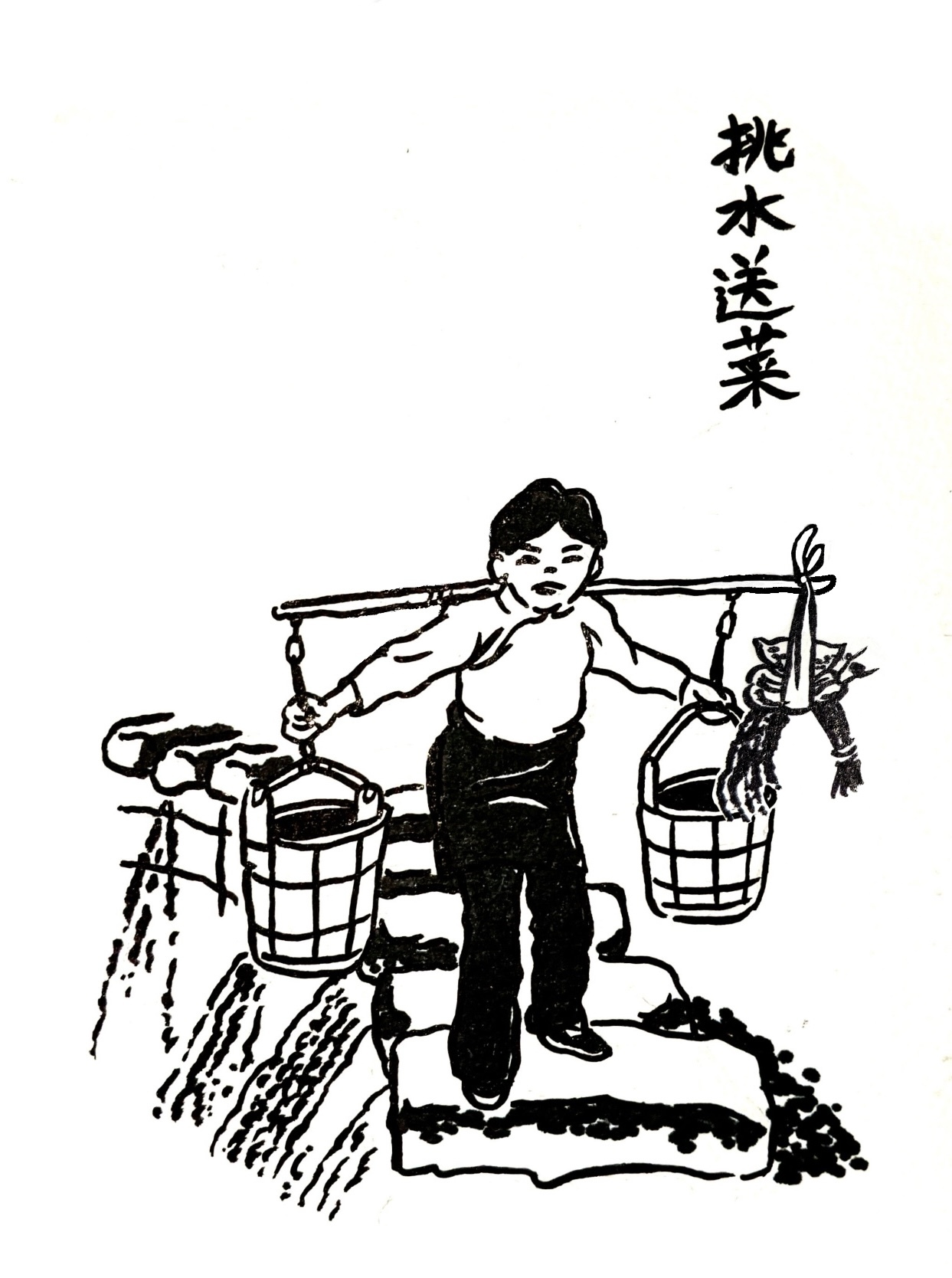

冯梦龙在外婆口述史中配的插画。插画师@约拿

去年5月,冯梦龙受邀在顺德一个名为“家的种植术”的青年活动中分享经验,遇到不少和他一样想书写家庭的人。有高中生动员父母一起探索家族过去,也有想写自传的阿姨来寻找灵感。

看到大家对家史写作的兴趣,冯梦龙决定将自己的经验整理成方法论,从约访流程、访谈技巧到写作构思、成文方式,均有涉及。他还专门编写了一本“家族口述史问题精选”小册子,列出30组提问,帮不知该从何下手的写作者快速入门。

“我希望召集大家一起来写家族史,尤其是关注那些被边缘化的经验。它不仅可以对抗遗忘,更能让我们重新想象过去。”冯梦龙说。

在这场起于私人的“写作浪潮”中,那些被记录下来的微观个人故事,也不经意间构成时代侧影。

刘柳记得,第一次“正式采访”前,外婆长叹了一口气,像是要下一个很大的决心,才足以将八十余年的人生长卷徐徐展开。

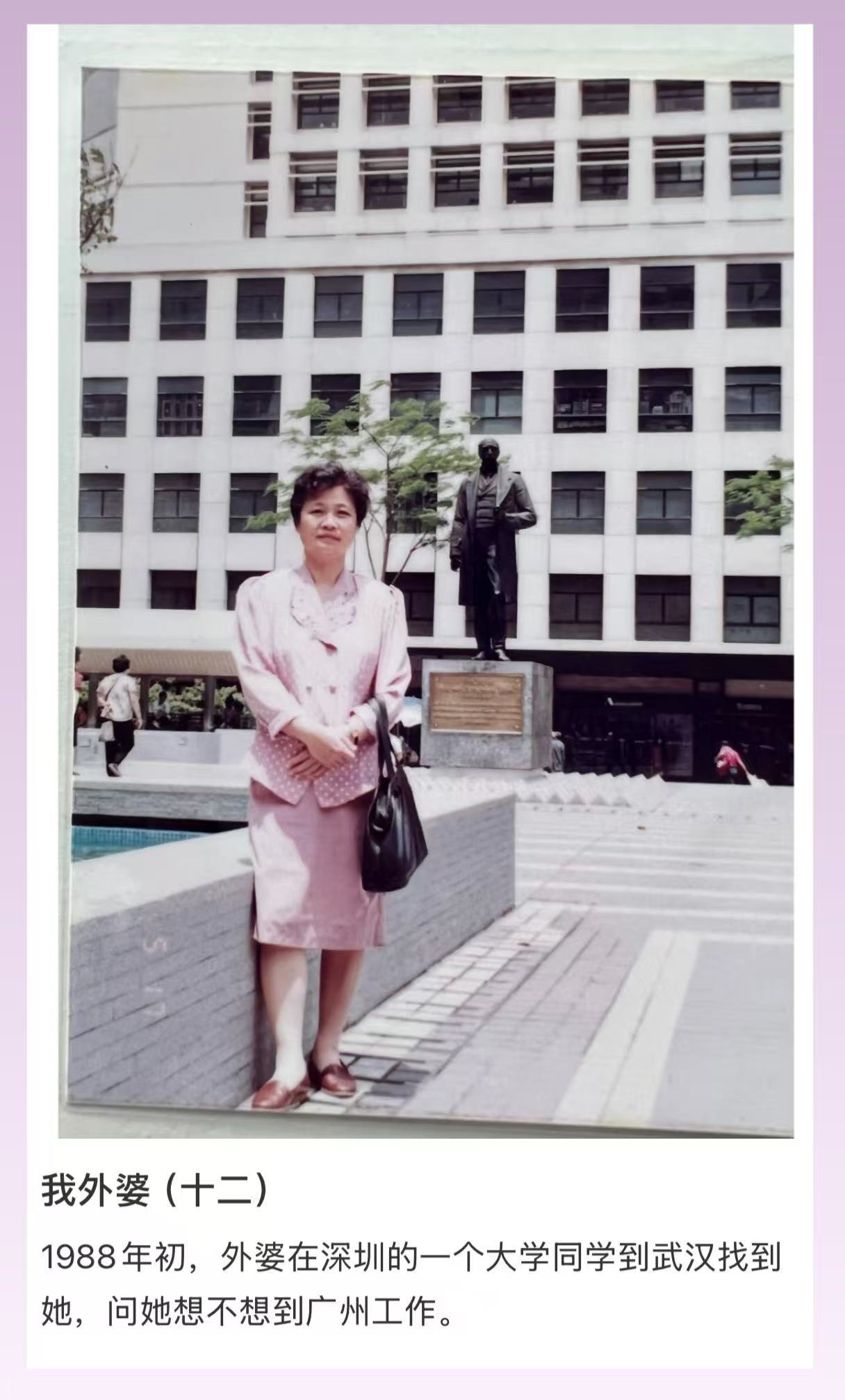

外婆生于抗战之初,幼年随家人逃难;青年时在教育匮乏的年代考入政法大学,成为兄弟姊妹里唯一的大学生;此后参与新中国司法制度的建设,在动荡年代转身教学;改革开放后,晚年回广东重新扎根。

刘柳曾零星听过一些片段,直到动笔写传记,她才发现那些分散的“点”原来可以串成一条完整的“线”,勾勒出一条典型的“共和国人”生命轨迹。

刘柳在社交平台上发布“外婆小传”。

类似的感触也出现在其他人的记录中。

网友@快乐小肘 发现曾祖父的经历与电影《唐探1900》中华工出海打拼的故事如出一辙:漂洋过海,忍受文化隔阂与种族歧视,只为攒下血汗钱寄回国,撑起家里的生活。原来,“曾祖父的故事,其实也是万千五邑华侨的缩影。”

网友@王逅逅 梳理家史后发现,家庭命运转折发生于20世纪末,爸爸在深圳卖掉书稿,赚到人生第一桶金,找到了事业上的希望。“很多家庭的90年代,似乎都跟深圳有关系。”

历史课本里宏大的时代词汇,在这些私人叙述里,展现出柔软而真实的细节。

当越来越多的个体回望自身,目光也不只停留在家庭一隅,有的延伸至一个社区、一条街道、一座村庄。

佛山南海九江镇,一座“水上村史馆”在敦根村落成。划一条龙舟顺河涌而行,沿途岸边村屋、围墙上的手绘图画与文字,将这座岭南水乡的故事娓娓道来。从先辈农耕场景,到近代书院故事,再到家庭联产承包责任制解放农业生产力,许多家庭的故事汇集成一条村的历史,而一村之史,也照见了更加广阔绵长的时代光谱。

也有外来者加入地方记忆的编织。

广州黄埔村吸引了出版人符马活定居于此。二十年前,他曾为老家雷州写过一部村史,如今,他也想为这座“有缘分”的新家乡立传。他大量搜集案头资料、采访村人口述、走访村中建筑——不是为了打造什么权威巨制,只是想为这座村庄留下细致生动的记录。

敦根村的“水上村史馆”。

不是每段家庭记忆都能成文,不是每位亲人都留下丰富的线索。但倾听和记录本身,可以对抗遗忘。

在外婆传记的最后,刘柳写道:“这篇小文章,不足以拼凑出她的完整人生。时间列车轰鸣依旧,但倘若我们愿意用耐心凿出一面画框,留住过往瞬间,往事便不会如烟。”

他们曾经在场,并且有人记得。

更多阅读

采写:南方+记者 李菀瑄

统筹:黎詠芝

设计/AI生成:张雅

AI审核:万映雪

订阅后可查看全文(剩余80%)