“今晚来我家吃饭啦,多双碗筷的事。”

TVB剧集里常见的对白,70后、80后熟悉的社交,如今重新回到年轻人的视野。

来家里吃饭——中国人的传统社交款待,正以一种网络方式流行于都市年轻人中:在社交平台发帖邀请,陌生人报名前往,即吃即走,不必带礼上门,不必维护关系,只需分摊人均几十块钱的餐费。

对“走亲戚”避之不及的他们,为何愿意和陌生人在家里吃饭?

周三下班后,广州白领卢涵打车40分钟,到十几公里外赴一顿晚餐——在一个陌生人家里。

按地址找到门牌号,推开门,辣油的香气扑面而来,客厅里已经挤了十来个人,聊着天玩桌游。他们同样在工作日晚上来参加这个“陌生人饭局”。主人陈枫招呼好新到的客人,转身又进厨房,火锅汤底就快备好,马上开饭。

陈枫定居广州已近十年,多数时候家里只有夫妻两人。偶然看到“邀请陌生人来家吃饭”的帖子,陈枫觉得这种方式“性价比很高”,“两个人做三四个菜,买菜得100多块,还常常吃不完。十几个人吃饭,也就三四百块,关键是能吃得很丰盛。”

陈枫邀请陌生人到家里吃饭。 受访者供图

在小红书搜索“陌生人吃饭”词条,显示有6万余篇笔记,发起者、参与者大多是在城市里生活工作的年轻人。起初,不少人只是想找“饭搭子”,从去年开始,越来越多人开始尝试把“饭搭子”邀请到家里,亲自下厨招待。

东莞女孩小马觉得,在家吃饭能显示一个人对待生活的认真态度。

离职后的两个月空档期里,小马邀请了将近100个陌生女孩儿到家里吃饭,每一餐从确定菜单、买菜、备菜、烹饪,她都精心料理。

比起出去吃容易踩雷,小马更相信自己的手艺。“不是说家宴是邀请朋友的最高待遇吗?父母那一辈邀请朋友到家里来好像只是‘多副碗筷的事’,现在我们到朋友家吃饭的机会太少了。”

每一次饭局,小马都会精心安排菜单和备菜。 受访者供图

对节日里因客观因素无法回家,或为逃避亲友追问留在外地“躲清净”的人来说,陌生人家的客厅也提供了一种团聚的可能。

今年除夕,阿诚没有回四川老家,而是和15个陌生人在广州的出租屋里吃了顿年夜饭。麻辣香肠是妈妈从老家寄来的,蒜蓉粉丝蒸鲍鱼则是首次尝试,大家还现包了一顿水饺。“全部被‘炫’完,特别有成就感。”阿诚格外得意,自己的手艺也征服了对汤食有严格标准的广东饭友。

阿诚在广州的出租屋里和15个陌生人共享年夜饭。受访者供图

到陈枫家吃饭的陌生人中,有部分是从深圳、佛山、中山等邻市专程赶来,成本不小。而陈枫每次组织一场饭局,都要耗费大半天精力,在外人看来也“代价高昂”。但他打算继续下去,因为“玩得开心”。

干净的家常菜,是吸引人来家里吃饭的重要原因。然而,在一场陌生人的双向奔赴里,要考虑的安全因素不仅限于食品。

卢涵刷到的帖文中,不乏图片精致、文案优美、热度高的“精品帖”,但她判断那些“可能带有明显的广告和剧本色彩”。

陈枫的帖子没什么修饰痕迹:原图直出,简单的文字,“我来做饭,大家负责吃,聊聊各自生活中有趣的事,当彼此的树洞”,结尾声明“不盈利、不合作”。这种近乎粗糙的表达吸引了卢涵,浏览一圈后,她在这条帖子评论区留言报名。

陈枫家,饭友们在玩桌游。 受访者供图

但第一次独自参加陌生人饭局,身为年轻女性,卢涵还是有犹豫,“害怕难以融入,更害怕落入诈骗的圈套。”出发前,她把饭局地址向信任的朋友报备。

主人们同样承担着风险。在确定邀请人选时,翻看报名者的社媒主页、朋友圈,或是随机聊上几句,做简单的“背调”,是不少活动发起者的基本操作。“感觉不太好或者语气比较冲的,我都会过滤掉,宁可严格一些。”陈枫说,考虑到卫生问题,从第二次活动起,他改用一次性餐具,每次饭局结束后,都要一一对家里进行清洁消毒。

对于女性发起者,保障安全更直接的方式是限定参与者性别。小马组织的20场都是“全女饭局”。有些话题聊起来,女生之间也更容易展开。

但能做的保障,也仅此而已了。“更多还是用真心换真心。”小马说。

事实证明,陌生人的“真心”会超出想象。

作为“i人”,小马每次等待陌生人上门,都要做很久的心理建设。但打开门,一个扑面而来的笑容又令人迅速放下心防。当她在厨房忙活的时候,其他人会主动前来询问是否需要帮忙。

“姐,你很棒!”当梅欣在饭局上吐露单亲带娃的心事,来自陌生人的话语,如微风掠过,抚平了心里的褶皱。报名时看着帖子里一色的年轻面孔,梅欣一度担心会有“代沟”。结果,在陌生人聚集的客厅里,理解和共情似乎是无条件的:未曾对亲朋好友启齿的心事,在一群初次相见的“小朋友”面前有了出口。

饭后,第一次见面的饭友们在小马家聊天。 受访者供图

“大多数人都是第一次见面,可能今天过后就不会再见,所以没有那么多顾虑,可以比较纯粹地交流。”阿诚观察到,大家饱餐之后围坐起来,往往能聊上三四个小时。很多人到场后才发现,原来“吃饭占三分,聊天占七分”。

饭局结束后,每个人重新踏入自己的生活,那些来自陌生人的话语也随之消散在脑海。无数个故事被讲述、被听到,然后被忘记。

吃饭要找“饭搭子”,健身也有“健身搭子”,旅游有“旅游搭子”,考研有“考研搭子”……北青网数据显示,2024年“搭子”相关话题在社交媒体互动量超33亿次。

这种“日抛型”的搭子社交,几乎成了当代年轻人的刚需。它指向精准高效的陪伴关系,让都市人把更多精力花费在体验和行动中,减少维护人际关系的心理负担和成本。

《2024大社交趋势观察报告》指出,相比“1v1”式社交,群体社交正越来越受到青睐,参与者可以在人群中找到安全感,通过集体活动获得归属感,减少个体在沟通中可能遇到的压力。

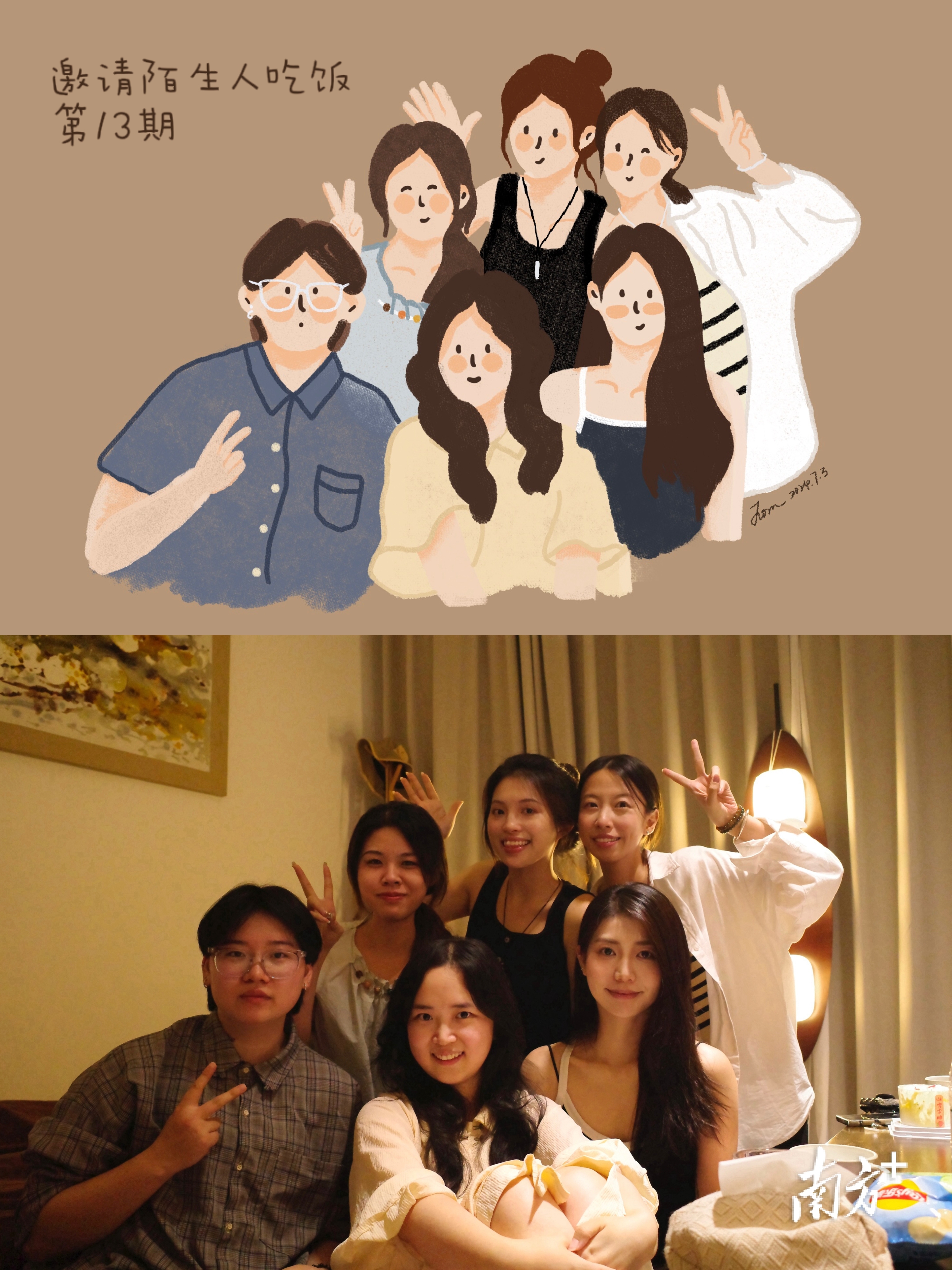

饭友把饭局合影画成了一张漫画。 受访者供图

“陌生人在一起吃饭,不会尴尬吗?”媒体工作者小邱好奇之余,更多是疑问。亲身体验后她发现,起初的小心翼翼,很快就被轻松的氛围感染,毫不费力地彼此融入。或倾诉或聆听,每个人都能找到“舒适区”。

据不完全统计,在陌生人饭局里,工作社交圈较为狭窄的人群是常客,也有律师、猎头、健身教练等“社牛”人群,还有导演、法医等小众从业者。年龄跨度从80后到05后,20多岁的面孔是座中主流。

来自五湖四海、各行各业,素不相识的人坐在一起,身份成了为他人打开新世界的钥匙。

25岁的卢涵来广州工作不满一年,很少有机会同时面对这么丰富的人群样本。听到不同背景的人,分享不同经历的故事、不同维度的观点时,卢涵“快速打开了社交圈”,“能一下子‘押中’一群不同经历但同频的人,很难得。”

“这不是单向的宴请,主客双方其实都在给予,除了食物,还有互相的分享和情绪支持,这也是和餐厅不一样的地方。”小马总共发起了20次邀请,从一开始不带任何目的,到慢慢在一次次倾听和分享中感受到自己的共情感知力被放大,她觉得这个过程也像一种滋养,“我们因为一顿饭聚在一起,但不只是一顿饭,每次都在不同人身上学到了很多东西。”

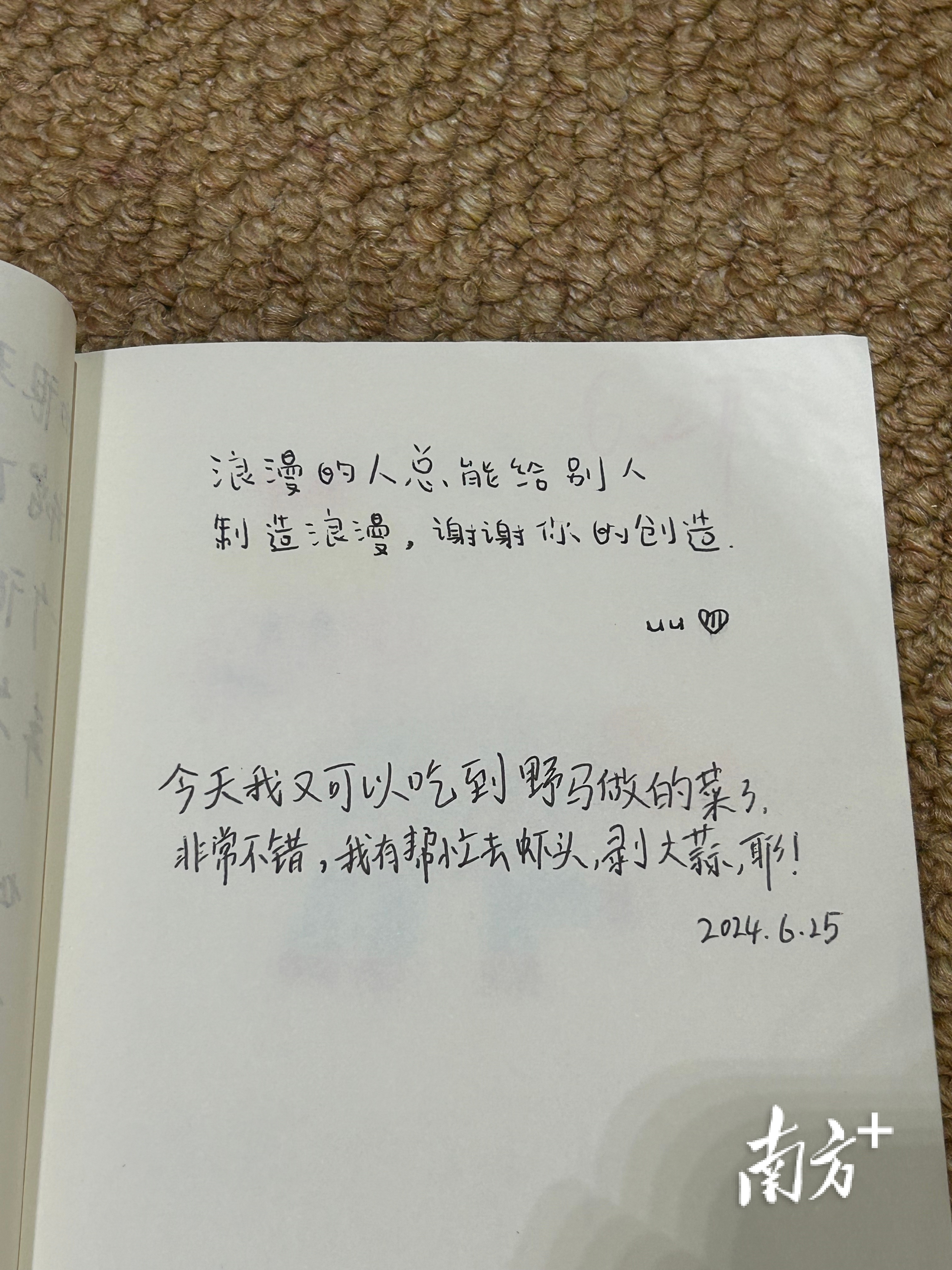

饭友们给小马的留言。 受访者供图

“真诚的交流是一次大型的能量补给,原本皱皱巴巴的自己一点点变得充实,最后再满满当当地说再见。”杭州的活动发起者@期漫耶 在自己的主页分享道。

在云南大学社会学系副教授、人类学学者袁长庚看来,这或许是当代年轻人主动寻找和建立社会连接的一种新尝试,“当年轻人在职场、家庭等原生性关系中难以建立起有效关系时,这种脱离了既定社会框架的场景,其实提供了一个新的可能。在这里,大家抛去思想包袱,人的关系某种程度上被简化,短时间内形成一种新的叙事、新的角色。”

降低维护成本,自由表达自我,是年轻人对现代社交的乌托邦想象。陌生人在客厅里的小小聚会,就像静水下的潜流,正在对这种想象作出回应。

(卢涵、梅欣、小邱为化名。)

采写:南方+记者 李菀瑄

设计/AI生成:张雅

AI审核:罗莎

统筹:黎詠芝 高静宁

订阅后可查看全文(剩余80%)