多年以后,当翔仔站在播客《小房间》的东山口录音室前,他回想起中学时代,在流行前线捧场电台节目《天生快活人》 的午休时光。

播客,译自英文Podcast,一种兴起于千禧年初的音频媒体形式,成了当下年轻人最新的“电子榨菜”。

JustPod《2024中文播客新观察》内页。

从电台到播客、从收音机到耳机,在以粤语为主要方言的粤港澳大湾区,声音媒介始终拥有独特的魅力。

在播客热潮之下,大湾区播客生态也显露出地域特色。这里的年轻人爱听什么?大湾区的播客里,又有着怎样的城市声音?

有松弛感的深度“搭子”

早晚高峰的巴士地铁上,总能看见戴着耳机的年轻人,时而安静沉思、时而不住发笑。

通勤是播客最常见的收听场景之一。坊间流传着这样一种观察:一个城市的公交线路越发达,播客听众就越多。

据《2025年播客营销白皮书》统计,目前播客的主要收听市场是一线及新一线城市。大湾区城市中,广州、深圳的播客听众数量分别位居全国第三、四,次于北京、上海,大致与各城市地铁里程排名呈正相关。

高校图书管理员晓夏通勤往返,每天要在BRT公交上花一个半小时,“想利用这段时间做一些不会让我晕车、不费眼睛的事情,播客是一个非常完美的解决方案。”累计至今,她收听播客的时间已经超过1000小时。

解放双眼和双手,是许多人接触播客的最初动机。而“听别人谈话”带来的情感联结,有时会超出预期。播客的长时间、慢节奏,提供了沉浸感、陪伴感,“聊天”属性使其自然融入生活场景。

从事媒体工作的思怡爱听生活类、喜剧类播客,工作中她需要保持高强度输入,听播客成了一种平衡。除了通勤,早晚洗漱、做家务时她也习惯放着播客当背景音。比起视觉、文字的呈现,那些夹杂在话语间的情绪、气口令人放松,有如听朋友聊天,自己也置身其中,像不费太多力气就实现了一次“电波社交”。

《耳朵时间就是现在——2024播客行业报告》内页。

大多数播客节目半小时起步,1-2小时最为普遍,也有不少超过2小时的超长播客,容纳更具完整性和深度的讨论。

在广深,“电鸡”管理问题由来已久,粤语播客《小房间》曾用两期节目专门讨论“电鸡困局”,给翔仔留下深刻印象。

“原则上可以善用上牌制度……没理由等广州做好基建才能去管理。”“无论是车、道路、规则,都是基建的配套,但最难控制的一个因素还是人。”

作为土生土长的广州仔,他对“电鸡”管理难题有切身体会,但很少在公共平台听到这么深入的讨论。《小房间》的节目中,主播请来研究交通工程的博士,从“车、基建、人”三大维度来探讨解题思路,两期节目时长加起来超过2小时,观点密集,但有来有往的谈天模式让输出显得并不说教,手上做着闲活儿,不知不觉就听完了。

《小房间》播客专门聊“电鸡困境”的节目。图为小宇宙界面。

让日常内容深度化、把严肃内容日常化,是不少长播客的魅力所在。

业界把2020年视为中文播客元年,2024年则是播客的“大火之年”。2024年年初,喜马拉雅发布的播客生态报告显示,中文播客受众已突破2.2亿,收听人群年龄集中在18-40岁,播客节目数量较2021年增长了6倍。

2020年上线的小宇宙,是中文播客届的明星。截至2024年,该平台注册用户已超1500万,节目总量超过10万。在小宇宙合伙人罗铮看来,播客的浅学习和浅陪伴功能,正迎合了当下年轻人对松弛感的追求。“不同于知识付费和线下真人社交,播客没有那么强的功利性,对话中的随意性很多时候消解了严肃,就像在声音的海洋里漫游。”

时髦地做一件传统的事

“欢迎光临小房间!我係Trace。我係Zenbi。《小房间》係一个关注广州以及大湾区本地青年文化嘅粤语播客节目。每一期我哋都会邀请唔同嘅嘉宾到广州东山口嘅线下小房间录音室,一齐倾下计。”

自2022年7月开播至今,《小房间》每一期节目的前40秒都会有这样的一段口播。截至发稿,该播客在小宇宙平台的订阅量接近18000。

收听《小房间》大半年后,翔仔决定去东山口的线下录音室“亲测”一下,“看看是不是真的那么小。”

这个不到4平方米的“小房间”,藏在广州东山口庙前西街一间黑胶唱片店里,刚好容纳三四个体型适中的人站立。立式麦克风正对一扇半落地玻璃窗,站在窗外能听到房间内录制的声音。

观众可在小房间外听到里面录制的声音。 受访者供图

翔仔去的那天,没有见到那两个熟悉声音的“主人”,但眼前的景象勾起了一段久远的记忆:中学时,每天中午回家吃饭他都会跟着家人一起听一档粤语广播节目,FM99.3《天生快活人》。千禧年初,这档节目曾风靡珠三角,并创立了全国第一个全数码户外直播空间,自1998年起便屹立于广州地铁烈士陵园站的流行前线名店城,常有当红的艺人明星做客其间。

Trace对当年盛况也历历在目,“那时候每天中午录音室前面都站满了人,等它开播。”鼎盛时期,直播室外可同时聚集上千名观众。

珠三角的“电台热”,与地区发展同频。从上世纪八九十年代开始,大众通俗文化迅速传播,电台在城市中兴起。先行一步的珠三角,电台建设一度引领全国潮流。

1980年,广东电台调频立体声台开播(FM99.2),成为我国内地第一家拥有全套现代化设备的立体声台;

1986年,全国首个专业化广播频率——珠江经济广播电台开播,“珠江模式”成为全国各地电台改革的风向标;

1991年,佛山电台成为中国内地最早实行24小时播出的电台;

1998年,广东音乐之声的栏目《天生快活人》创立全国第一个全数码户外直播室,主持人林颐开创“看得见的电台”演播模式……

几十年过去,媒介迭代更新,传统电台式微。2023年6月,《天生快活人》结束了在流行前线直播室的最后一场直播;2024年8月,佛山电台宣布旗下6套频率不再24小时播出。

2023年6月20日,《天生快活人》在流行前线的直播室进行最后一场户外直播,不少听众前来“告别”。 资料图

不过,在新兴的媒介里,传统的基因以另一种方式再现。

《小房间》的创立并没有刻意参考《天生快活人》,但当一切落成后,Trace和Zenbi后知后觉地发现,自己无意间用时髦的方式做了一件传统的事。“它是我们对这个城市记忆的一部分,现在我们只是用一个更贴合当下的形式、一种不同的状态把它重新呈现出来。”Trace说。

现在的《小房间》录音室,时不时有传统电台主播来这里租借“试咪”。记者采访当日,恰遇到佛山某音乐电台的主播在此录制,“比起实时的广播节目,录制的形式能让节目更加精致、更有留存下来被反复收听的价值。”Zenbi转述她们选择来此录制的原因。

传统的重现不仅在于录制方式,也在于“谈话”行为本身。

有纸媒工作经历的夏阿怪,在创立播客《回南天BackToSouth》时,期待之一正是表达的原生性、人与人之间的互动感。文字表达偏向克制冷静,难以重现现场对话语言中的情绪魅力,“播客给了我一个很好的去和他人对话的‘借口’。”

方言有时是门槛,有时又可以成为桥梁。粤语播客无疑凸显了大湾区的地域特色。Zenbi根据后台ip地址判断,《小房间》的听众大部分来自广东,也藏着不少定居海外的广东人、热爱粤语文化的外地人。

中山女孩蒙茶在上海读研,日常少有使用粤语的机会,《小房间》便成了她与故乡维持联系的“声音”。“通过听播客,我可以知道那片土地上正在发生什么事,家乡的人都在关心什么。”也有来自东北的听众,在收听节目两年后,从最初只能听懂一点点粤语到现在“99%都听得明”。

通过播客,不同身份背景的人在世界不同地域、不同时区聆听同一个声音,无形中汇成一个“共同体”。

用私人的方式说公共的话

在“小房间”里,Trace和Zenbi想讨论的却是“大城市”。

两人都在广州出生长大,Trace毕业后去上海工作生活了八年,Zenbi曾留学英国。长期在异乡生活后,他们回到大湾区时,对这片熟悉的土地产生了新的好奇。

他们邀请各种各样在这里生活的人——创业的年轻人、本土音乐人、米其林餐厅测评人、会说粤语的四川朋友……来到这个小小的空间,一起站着聊上一两个小时,分享自己的故事、讨论共同关心的话题。

《小房间》会邀请不同身份的嘉宾前来东山口线下录制播客。 受访者供图

在播客里,他们一边重塑对家乡的认知,一边也想让这些不同视角的故事被更多人听见。“广东人的形象不只是短视频里穿人字拖和背心的房东,我们想通过谈话呈现这一个个活生生的人,和他们背后的故事,让大家知道这里有很多有意思的人在做有意思的事。”Trace说。

讨论“电鸡困境”的那期节目下,不少听众写下几百字的留言,分享经历或补充建议,评论区也成了可供延伸讨论的公共空间。

像这样通过播客发出“城市声音”,大湾区的创作者“有很多话可讲”。

《回南天BackToSouth》的简介写道:在这里,主播夏阿怪带着“外地人”的身份和城市研究视角,深入南方的肌理,呈现在地故事。

“很多时候为了准备一期播客,我会主动去了解以前不会走的街道,它就像我理解这座城市的一个思路。”对阿怪来说,做播客是她与公共城市生活发生联结的方式。

立足珠海的播客《发条咸鱼》也希望“联结生猛的在地生活”。年轻人从自己的视角出发,聊经济特区的历史与边界、“珠海人”的身份认同、珠海航展背后的神秘职业。

由顺德青年发起的播客《唤个说法》,把线下“社区茶话会”平移到线上,聊亲密关系、兴趣爱好,也聊本土美食、顺德进入地铁时代的好与坏,从个体经历到公共议题,“齐齐出一张嘴”。

还有“用声音记录广州城里大小事”的《城事边记EdgeStory》,聚焦青年创业故事的《新深圳女孩》……播客里的声音构建起一个“公共空间”。

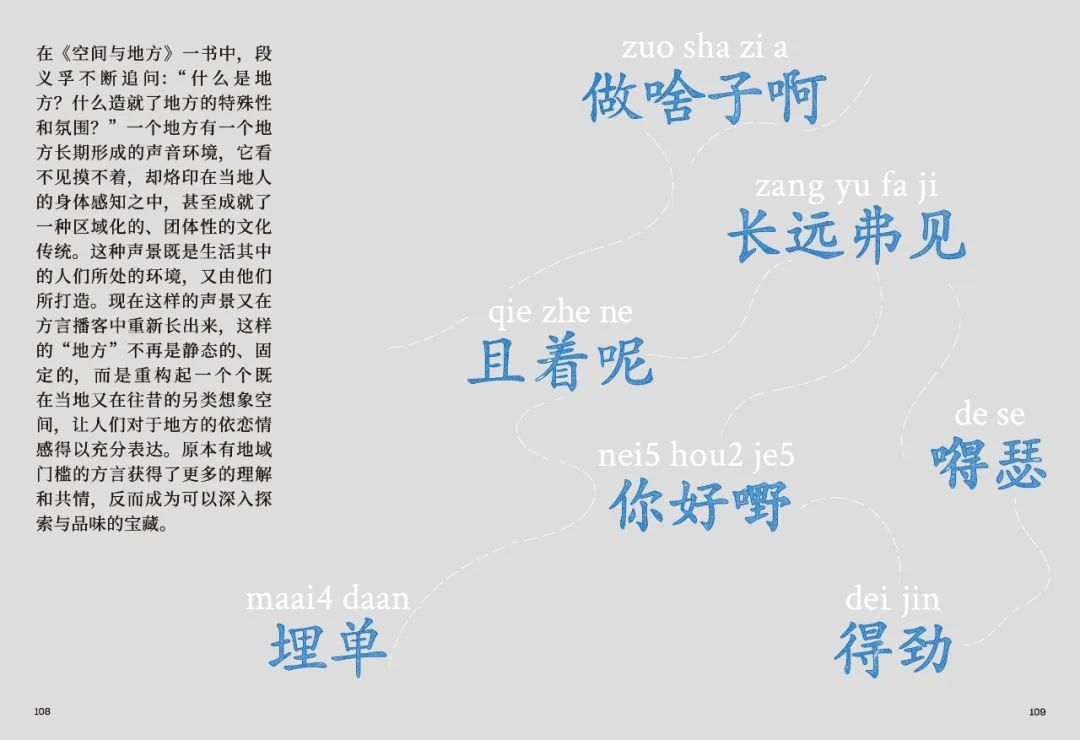

小红书出品的最新播客杂志书《还好,我喜欢听播客》中的专题《方言播客:念念不忘的在地声景》。

“我们倡导通过播客体现一种公共价值。”罗铮说,目前小宇宙的播客创作者中,公众人物与素人的比例约为2:8,尽管后者不像前者自带“流量光环”,但“即便是个人的表达,也有被听到的可能性”。在他看来,强在地性的播客更容易让同声同气的本土听众产生联结。

年轻人在电波里相聚,不设防地交谈,播客为他们提供了一个低成本的表达渠道、交流空间。来自各个角落的谈话声,也像是一份份记录下城市生活的生动资料,不知不觉中,或许一座“声音图书馆”正在落成。

(晓夏、思怡为化名)

采写:南方+记者 李菀瑄

策划:黎詠芝 高静宁

订阅后可查看全文(剩余80%)