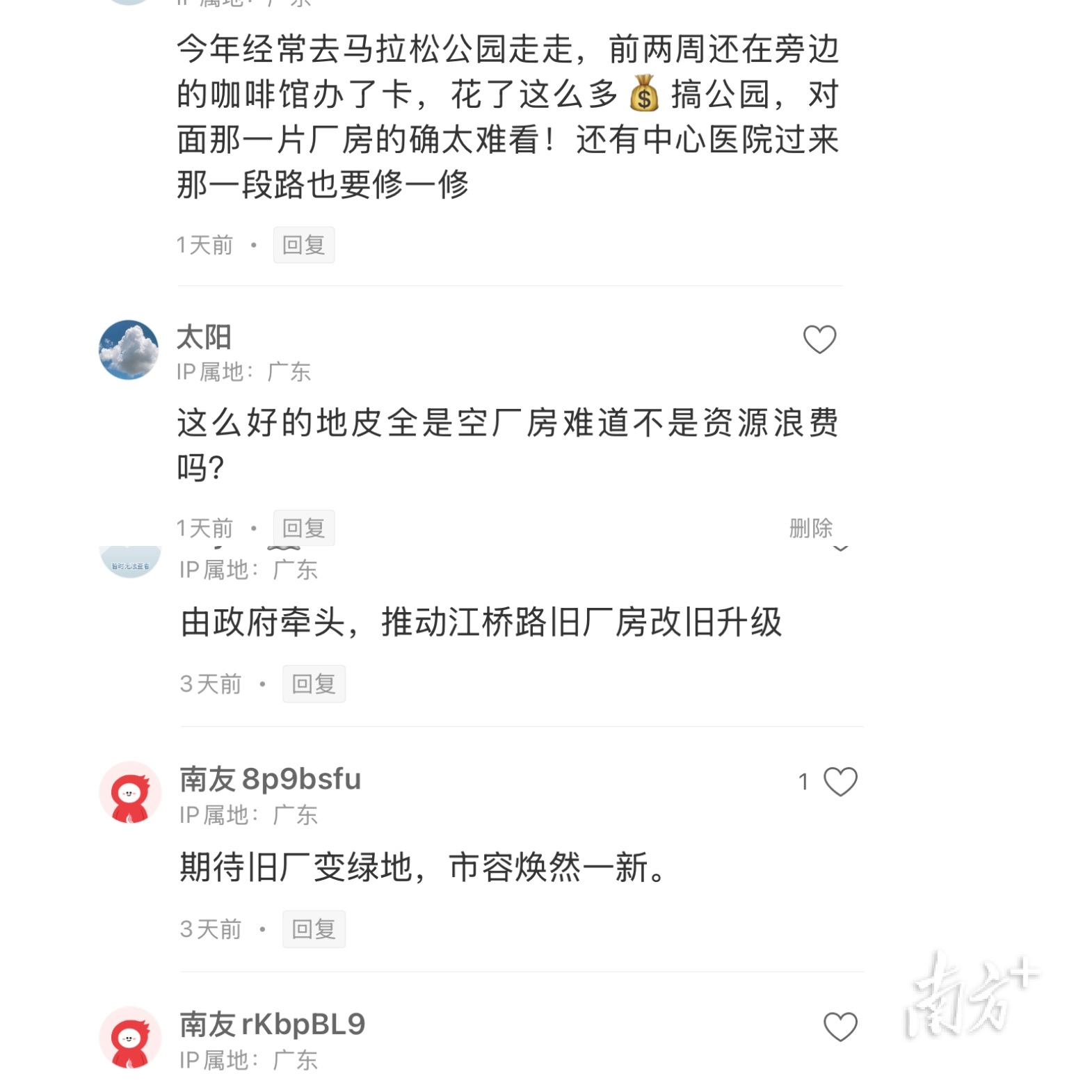

近日,南方+客户端刊发的《站在江门马拉松公园,该看到什么?不该看到什么?》一文引发网友广泛关注。不少市民在评论区道出了自己的真实感受:“这么好的地皮全是空厂房难道不是资源浪费吗?”“期待旧厂变绿地,市容焕然一新”“由政府牵头,推动江侨路旧厂房改造升级”。

这些声音汇聚成一个迫切的期待:缝合滨江断裂带,兑现“滨水价值全民共享”的城市理想。

不少市民在评论区道出了自己的真实感受。

江侨路东段空置厂房久拖未决,已然成为区域价值“绞索”。该地段本应成为江侨路板块价值跃升的“桥头堡”——坐拥西江一线景观,聚集高端住区,承载着联动中西、激活全域的战略期许。然而现实落差巨大,尤其在国际马拉松公园西侧,大片低效工业厂房如同城市封面上的“伤疤”。

其负面效应远超普通闲置。政府选择在一线临江黄金区位,斥巨资打造国际马拉松公园,其目的就是打造江门的“城市会客厅”与精神地标。每逢盛会,八方宾客云集于此,本应领略江门现代化风貌,映入眼帘的却是与公园格格不入的“城市伤疤”。这不仅割裂了滨江景观的连续性,更在城市形象展示的“高光时刻”,暴露出城市更新的痼疾,严重消解了城市整体形象的统一性与说服力。

国际马拉松公园是江门精心打造的“城市会客厅”与精神风貌的展示窗口。

往更长远考虑,蓬江区的城市建设历经多轮空间拓展,空间格局已基本成型并趋向稳定,依靠大规模扩张式建设推动发展的潜力将越来越小,而依托可持续更新和空间精细化治理则更有助于提升土地产出效率和综合竞争力。接下来,推进城市可持续更新,更需要以老旧街区、老旧厂区、城中村、低效园区存量用地开发再利用为重点,统筹核心功能强化与非核心功能疏解、优势产业转型升级与新兴产业培育壮大,提高土地的利用效率和质量。

可以说,这些旧厂房的闲置,既是对城市形象的破坏,也是对市民共享权益的辜负,更是对公共资源的浪费,阻碍了城市的可持续更新。

受低效建筑遮挡,一路之隔的居民“近水楼台”却难享“亲水之乐”。

有专家倡导,针对这些空旧厂房,可以用“工改文”“工改商”等复合更新模式为指引,着力推动低效工业用地向高端商业、文化地标及高品质滨水公共空间转型,充分释放每一寸滨江土地在“经济—社会—生态”维度的乘数效应。

专家的建议提供了一种参考,但真破题还需要真行动。空旧厂房形成根植于历史遗留、产权归属、利益协调等复杂因素。缝合这道滨江断裂带,兑现其应有的价值,本质上是一项环环相扣的系统工程,必然要求政府、经营主体、产权单位以及市民社会协同发力,形成破局合力。而其中首要的,还是政府相关部门的担当作为。

位于国际马拉松公园西侧的工业厂房早已人去楼空。

今年,蓬江区迎来重要契机:全域土地综合整治方案获省级批复,《关于激励广大干部在推进高质量发展中担当作为的若干措施》同步出台。政策机遇与改革决心,共同聚焦于土地综合整治这一核心难题。新政导向鲜明:建立“职级干部积分制”,让实干者有为有位;推行“啃硬骨头就提拔”机制,为攻坚者撑腰鼓劲;设立“百县千镇万村高质量发展工程”重点项目年度榜单,激励干部主动领题破局。而且,蓬江已明确将考核资源向一线攻坚倾斜——13个年度优秀名额专项用于“百千万工程”及招商、土地整治等关键领域,44名实干者已获嘉奖,释放出激励担当作为的强烈信号。

当前的蓬江正值改革攻坚关键期,尤需焕发“重整行装再出发”的锐气和魄力。政策的信号很清晰,谁能解决难题,谁就是蓬江发展所需的中坚力量。

西江潮声不息,江门拥江发展步伐不停歇。推动空旧厂房改造,祛除江侨路东段的“伤疤”,绝非孤立的工程。它是对“百千万工程”的生动实践,更是检验蓬江党员干部能否“走在前列、干在实处”的试金石。

在“百千万工程”三年初见成效的关键节点,唯有以真抓实干推动低效厂房涅槃重生,以创新魄力整合多方资源确保滨水空间完整舒展,市民心中“推窗见江、出门亲水”的愿景方能落地成实景。

评论员:吴惠芳 潘晓晨

◎相关链接

订阅后可查看全文(剩余80%)