大脑里闪过念头就能在机器上被精确“读”出来?玩玩游戏就能实现大脑手术后的康复?这些看似天方夜谭的说法,已经成为现实的医疗场景。11月19日,粤东地区首次实现脑机接口临床转化落地,汕头市中心医院率先启用脑机接口病房,同步成立暨南大学汕头临床医学院脑机接口创新转化中心,前沿科技与医疗健康深度融合,将为当地神经专科疾病患者带来治疗、康复的新体验,探索粤东地区神经调控发展新路径。

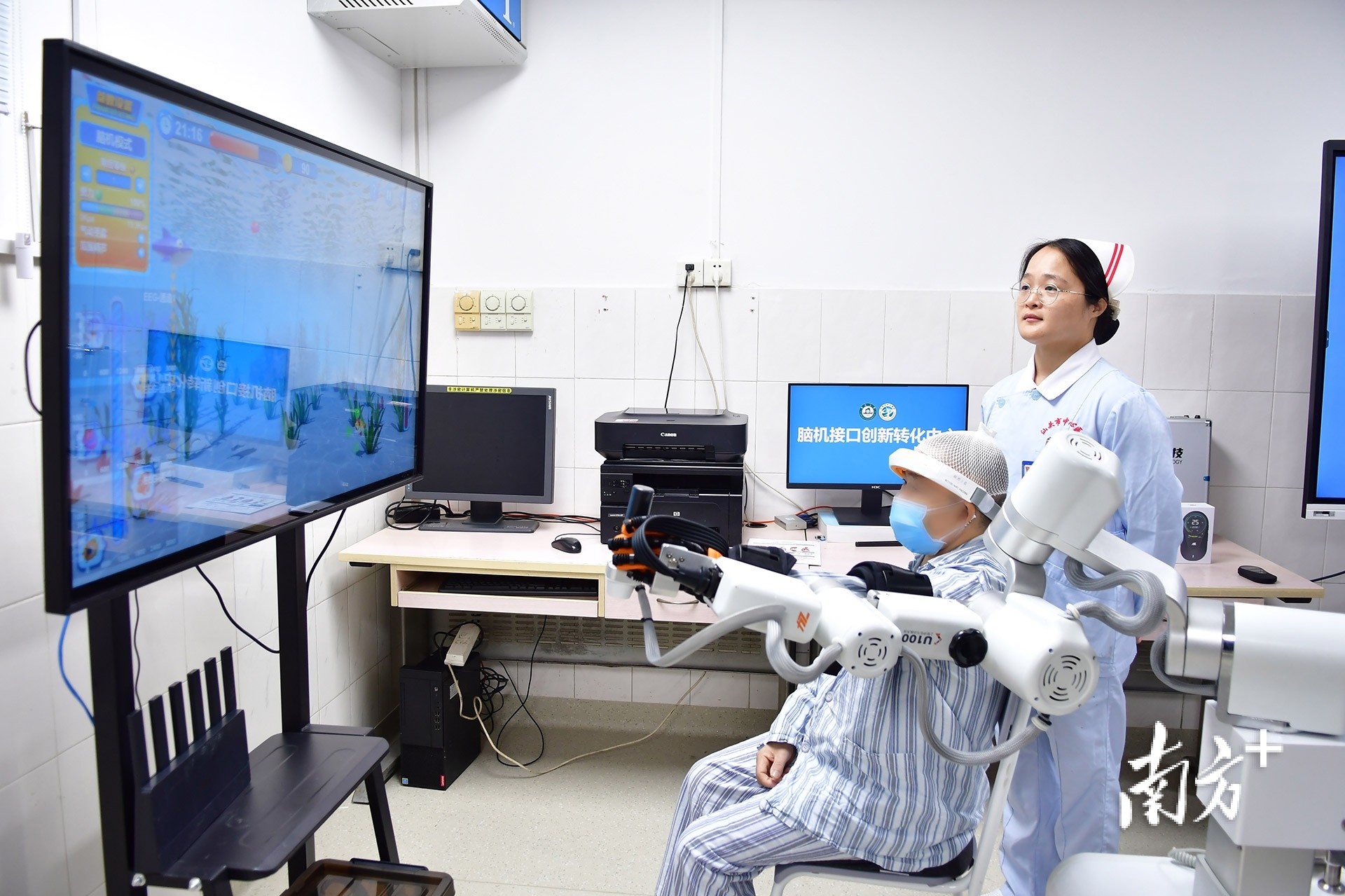

“想象向下移动”“达到运动想象标准”……在脑机接口系统的引领下,一名患者像玩游戏一样体验运动康复 南方+ 彭深 拍摄

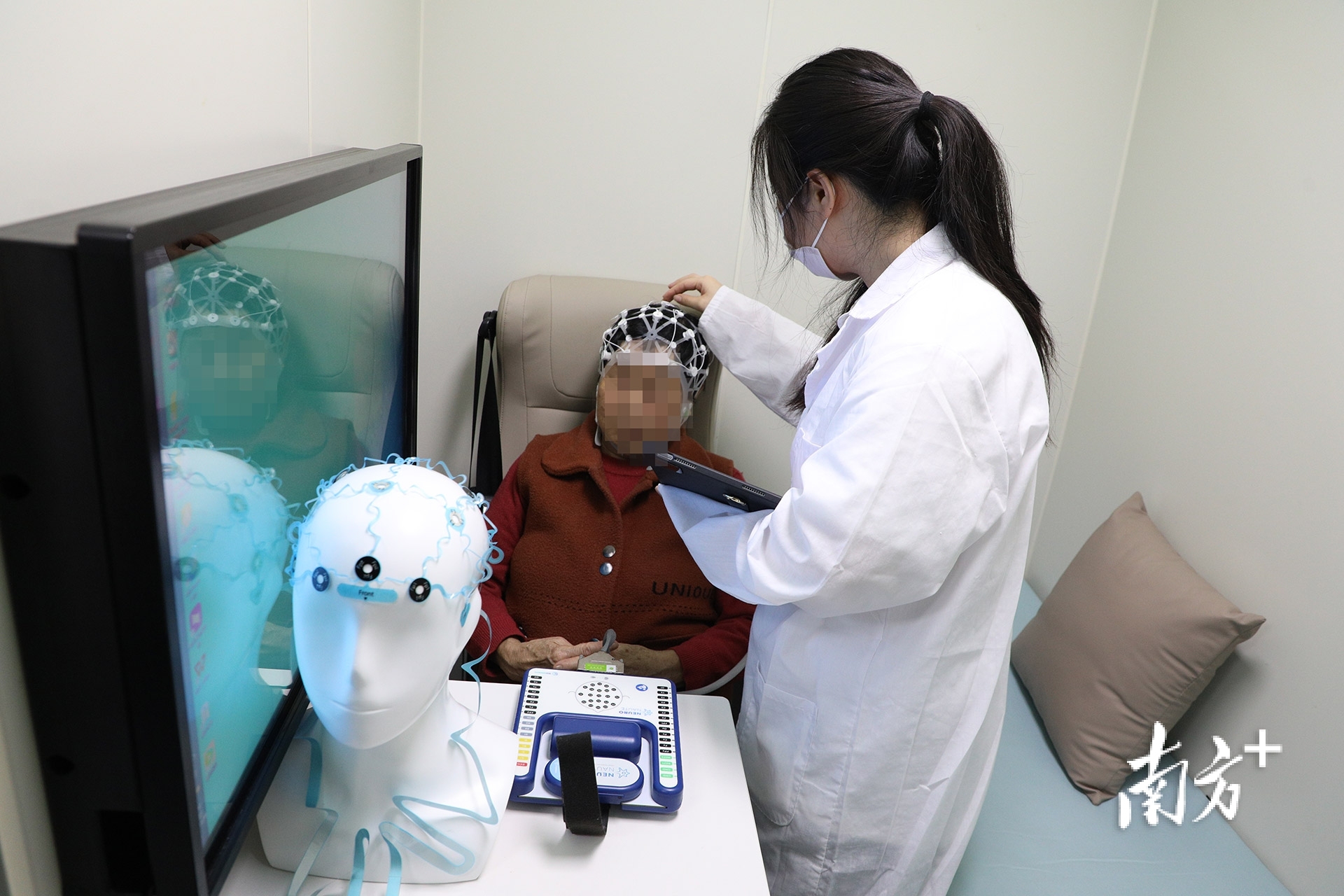

当天下午,汕头市中心医院门急诊大楼前,一辆5G脑心动车吸引了群众围观体验。群众登上脑心动车,将布满传感器的“头套”戴上大脑,机器就能准确识别出10年后脑内病理。另一边,在该院神经外科一病区里,三位神经外科术后无法完全自如运动的病人,正分别体验着3种不同的康复机器人,在机器的指引下想象躯体运动,并在机器帮助下实现运动康复。这些令人大开眼界的现象,让群众直呼“黑科技”。这正是前沿的科技产品——脑机接口。

群众在5G脑心动车上体验 受访者 供图

活动中,暨南大学与汕头市政府等单位负责同志一同为脑机接口病房和脑机接口创新转化中心揭牌。据介绍,此次脑机接口项目落地汕头,将以汕头市中心医院的临床需求为导向,融合暨南大学的基础医学研究和华南理工大学的尖端工程技术,聚焦四大方向突破:一是脑卒中后运动与认知功能障碍的康复训练,二是帕金森病等运动障碍性疾病的神经调控,三是阿尔茨海默病等神经退行性疾病的早期干预,四是脑肿瘤患者术中颅脑皮层精准定位应用。这一平台将直接提升粤东地区神经系统疾病诊疗水平,还将通过产学研用联动,为区域生命健康产业升级注入新动能,助力汕头夯实区域医疗中心。

揭牌仪式 受访者 供图

脑机接口技术是什么?在新近出炉的“十五五”规划建议中,它是未来产业之一。简单地说,脑机接口就是通过多模态的监测手段读取大脑神经信号,解析大脑的“意图”,从而帮助身体障碍或行为障碍实现大脑功能的恢复。汕头市中心医院党委书记王昊介绍,脑机接口的应用场景涉及多个学科,将打破传统主动健康锻炼的瓶颈,从更高的维度实现脑神经疾病的恢复与调整。

脑机接口病房率先在汕头开展,也将为暨南大学、华南理工大学等高校的科研项目积累实际案例和应用场景,引领区域神经调控技术的发展。王昊对“读脑—解脑—神经调控”闭环项目的应用与转化前景充满期待,他说,“我们在为患者探索更完善的治疗方案的同时,也将推动制定神经调控领域的相关标准,为治疗神经系统疾病贡献‘汕头方案’。”

活动当天同步成立的暨南大学汕头临床医学院脑机接口创新转化中心,是粤东地区首家医院与高校协同共建的医工融合型脑机接口科研与转化平台,从“基础研究一临床验证一技术转化一产业孵化”全链条推动高水平科研创新向临床应用落地。目前,这个平台已整合了华南理工大学科研团队在信号处理、智能算法与核心硬件等领域的深厚积累,为破解脑机接口多个“卡脖子”技术难题带来新解法。

脑机接口创新转化中心 南方+ 彭深 拍摄

华南理工大学智能工程学院谢龙汉教授介绍,团队正与汕头市中心医院携手推动临床医疗与科研转化的深度融合。接下来,双方将通过脑机接口技术串联起更多的交叉学科,通过多学科融合探索更多更优的治疗方案,助推区域医疗水平提升,让更多患者享受到科技发展带来的更精准、便捷的医疗服务。

记者了解到,近年来,汕头全力打造区域医疗高地,作为“华侨最高学府”、国家“双一流”建设高校的暨南大学发挥自身及附属医院在学科建设、科研攻关和人才培养方面的综合优势,持续助推提升汕头“医产学研用”水平。今年5月,汕头市中心医院正式成为“暨南大学汕头临床医学院”,标志着校地合作从“院校联动”升级为“市校协同”的全新阶段。此次脑机接口在该院落地,正是双方深化校地合作、推动医教研协同发展取得的又一项成果。接下来,暨南大学还将推动更多前沿技术和创新成果在汕头落地转化,全面助推汕头提升医疗服务整体效能和区域带动力。

采写/摄影:南方+记者 彭深

点击图片,一键报料↓↓↓

订阅后可查看全文(剩余80%)