张 栋

1937年7月,全面抗战爆发。自当年11月至1938年10月广州沦陷,广州承担着重要的文化枢纽作用,一方面大量作家南迁至广州,继续展开抗战文艺工作;另一方面,粤籍作家在抗战背景中迅速成长,他们通过创建文艺组织、创办文艺刊物、创作文艺作品等实际工作,宣扬抗战精神。他们的抗战文艺实践不仅是中国抗战文艺史的重要组成部分,也为广州在抗战期间成为文化重镇作出了卓越的贡献。

文艺组织能够最大程度地集结作家群体。早在1936年8月,广州艺术工作者协会即宣告成立,下设理论组、小说组、诗歌组、美术漫画组等。1937年3月,中共广州戏剧支部成立,领导锋社、蓝白剧团、艺协剧团,及春雷剧团、奔风剧团等进步学生团体在工农大众中演出,掀起抗日救亡热潮。1937年12月,广东文化界救亡协会成立,参加者有1000余人,在“动员一切文化工作者,在政府领导下,建立文化国防,争取民族解放胜利”的宗旨下,广东戏剧协会、广东文学会等相继成立,成为粤籍作家创作抗战文艺作品的重要阵地。1938年4月,中华全国文艺界抗敌协会广州分会成立,该分会不仅创办了《战时文学》等刊物,而且通过开展“献金文艺晚会”、组织戏剧演出等方式,激发市民的爱国热情,提振大众的抗战信心。通过文艺组织的创建,广州的抗战文艺活动被纳入到国家层面的统一调度之中,并成为文化层面统一战线的重要组成部分。

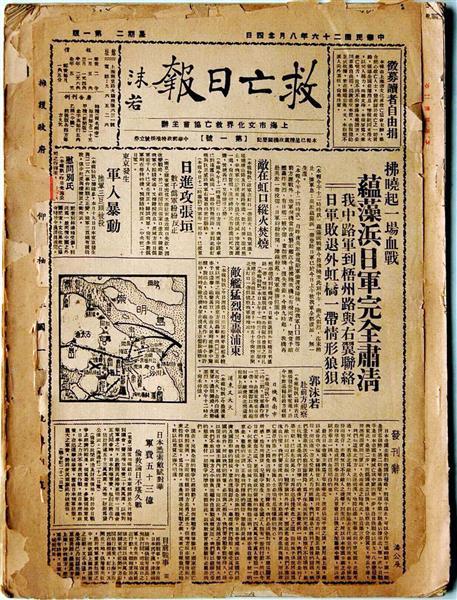

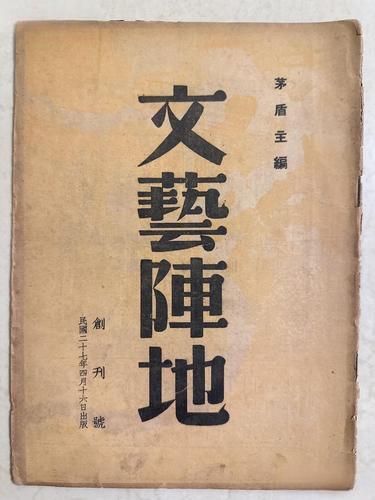

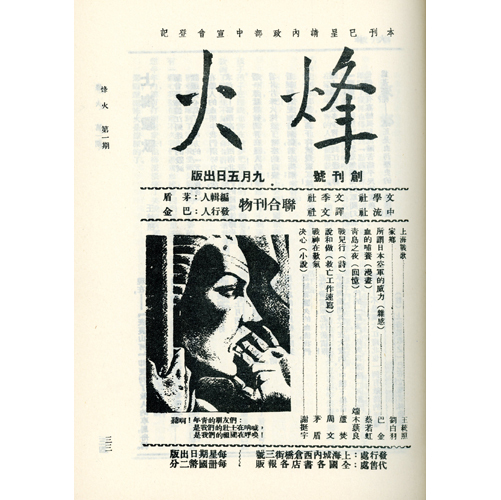

文艺刊物是抗战文艺作品发表的主阵地,以出版发行的方式传递作家们高涨的抗战热情。粤籍作家积极在《救亡日报》(社长郭沫若、主编夏衍)、《文艺阵地》(主编茅盾)、《烽火》(主编巴金)、《文丛》(主编靳以)等南迁作家主办的刊物上发表作品。比如1938年1月1日《救亡日报》在广州复刊当日,陈残云即发表了《火的赞美》《中国在歌颂中》等诗歌,表达广东诗人的救国热情。草明、华嘉等人的小说,蒲风、黄宁婴等人的诗歌,丘东平等人的报告文学,杜埃、李育中等人的理论文章,也有力地帮助以上刊物迅速确立了自身的办刊风格。除此之外,粤籍作家也主动地创办刊物,以支持本土作家抗战文艺的发展。其中以《中国诗坛》较为典型。1937年初,广州诗坛社成立,创办《广州诗坛》《诗场》等刊物,全面抗战爆发后,刊物改名为《中国诗坛》,由蒲风担任主编。该刊不仅积极扶持黄宁婴、陈芦荻、李育中、欧外鸥等广东本土青年诗人的成长,还通过刊发蒲风的理论文章,提倡抗战诗歌的民族化、大众化、战斗性,为中国抗战文艺的发展提供了理论与创作实践的支撑。除了《中国诗坛》,《抗战戏剧》《抗日青年》《新战线》《丰收》等刊物亦蓬勃发展,大量刊发文艺作品,发出了中国抗战文艺的广东声音。

《文艺阵地》《救亡日报》《烽火》《新华南》等文艺刊物成为粤籍作家发表抗战文艺作品的主要阵地。 图为《救亡日报》创刊号,由上海文化界救亡协会创办。(图片源于网络)

茅盾主编的《文艺阵地》。(图片源于网络)

文艺作品是抗战作家的精神结晶,既是民众抗战激情的鼓舞者,也对侵略者进行了强烈的批判。抗战期间,粤籍作家以火一般的热情投身抗战文艺宣传与创作工作。据陈残云回忆,当时,他们一群年轻作家昂首阔步走上街头,高呼“全国总动员、打倒日本侵略者”的口号,出版抗战诗歌专号,到电台朗诵抗战诗篇,为救亡图存奔走呼号。陈残云于1939年创作的诗歌《向远处》,以回忆性视角回顾抗战以来的历史,同时在对岭南风物的描摹中表达思乡之情:“你呼啸于黄河岸畔/及太行山麓的/野马一样的少年人/望见曳着阳光的南归的燕子/也许会翘首着/南国的木棉花又开了/今年的春风吹得好轻软/木棉花开得特别红。”时任《中国诗坛》主编的蒲风,不仅以现实主义的创作笔调独树一帜,并且以《钢铁的歌唱》《抗战三部曲》等“国防诗歌”,践行其“以诗歌作武器”的创作理念。粤语方言三幕剧《敌人》不仅是抗战文艺的重要成果,还在“献金文艺晚会”上演出,极大地提升了民众的抗战信心。此外,雷石榆的《新生的中国》、黄宁婴的《九月的太阳》等诗篇,也是粤籍作家投入抗战、宣传抗战的重要收获。

由茅盾、巴金等人联合创办的抗日文艺期刊《烽火》。(图片源于网络)

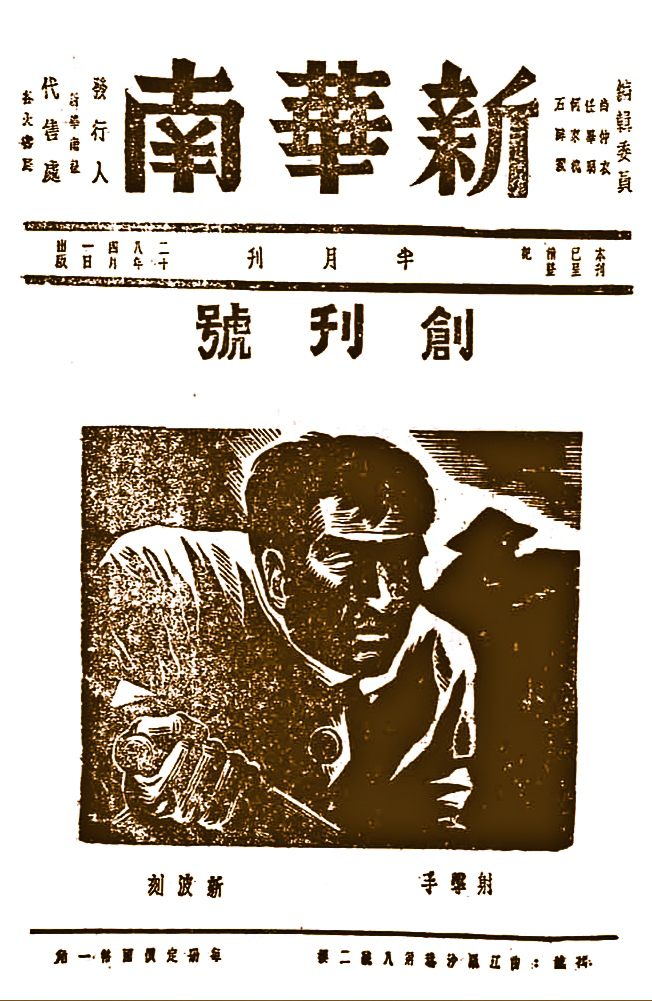

广州沦陷后,粤籍作家继续转战他处。陈残云、钟敬文等赴韶关、曲江,《新华南》《新妇女》等刊物陆续诞生;黄宁婴、李育中、胡危舟等奔赴桂林,《中国诗坛》复刊;草明等则奔赴延安,继续开展抗战左翼文艺实践。广州在全面抗战爆发后成为文化枢纽的时间虽然并不长,但在当时颇为困难的抗战形势下起到了极为重要的作用,粤籍作家为广州发挥战时文化枢纽作用提供了重要支持。他们不仅承担了重要文艺部门的组织职能,而且实际参与了文艺刊物的创办与维持,使其能发挥战时精神堡垒作用。粤籍作家创作的抗战文艺作品,不仅紧贴时势,而且努力实现形式与内容的革新,从而在时代主题与文艺创新之间实现了平衡。如黄宁婴作于1937年11月的《边个重敢话?》,以粤语方言入诗:“边个重敢话,/中国唔够日本打?/边个重敢话,/我地係一盘散沙?”作品方言特色明显,生动活泼。又如蒲风还曾尝试以鼓词入诗,使诗歌体现出歌谣化的特色,进一步推动了抗战文艺的大众化。

《新华南》是抗战期间中共广东省委以统一战线形式在韶关创办的机关刊物。(图片源于网络)

总之,粤籍作家在作品中凸显出的作为中华民族一分子的历史感、使命感、责任感,显示出广东作为近现代革命策源地的历史地位及其对于粤籍作家创作理念的深刻影响。时至今日,回顾粤籍作家在抗战期间的创作实绩,重温广州在全面抗战爆发初期发挥的重要文化位置及其作用,仍具有极为重要的意义。

(作者系广东技术师范大学文学与传媒学院副教授)

订阅后可查看全文(剩余80%)