南海的风,裹挟着咸味与期待,吹过八月的渔汛,又一次吹过阳江的海岸。

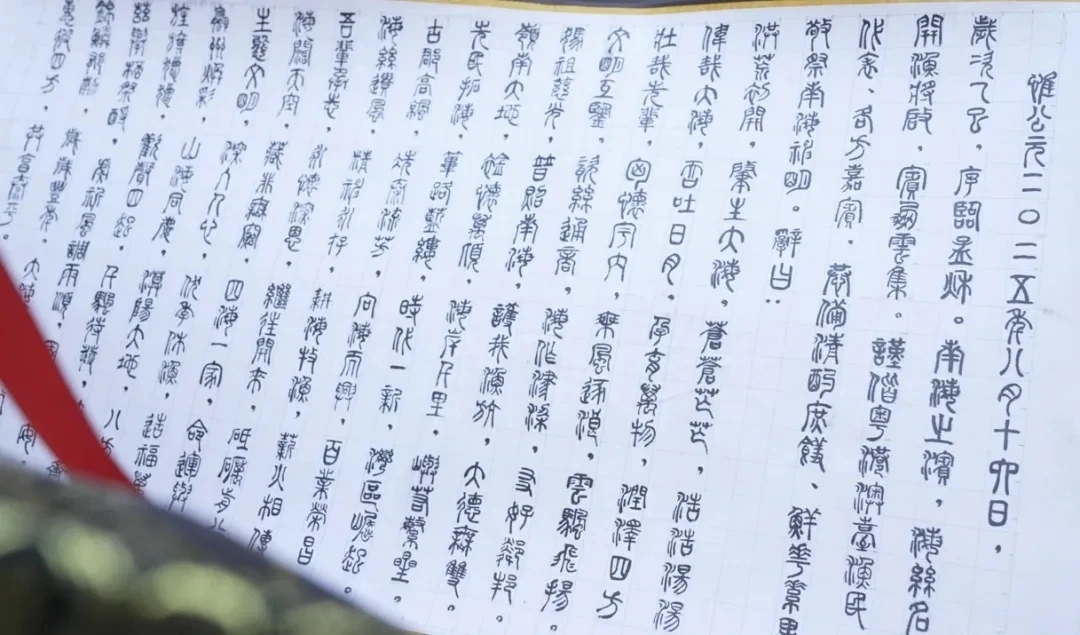

8月16日,一年一度的南海(阳江)开渔季活动举行,渔船列阵,汽笛鸣响,带着万千希望奔向蓝海。而在开渔前的古老祭海典礼中,一篇仅数百字的开渔祭文,有对丰收的祈愿,有对自然的敬畏,更有穿越时空的回音——“文明互鉴,瓷丝通商,海作津梁,友好邻邦”“海丝遗风,精神永存”。

这些词句从来不是尘封的往事,而是这座城市的血脉记忆,是它一次次扬帆起航的精神底色。而今天,站在新的历史潮头,阳江的目光早已越过了漫长的海岸线,投向更广阔的深蓝。

若论历史,阳江的确是海上丝绸之路不可或缺的注脚。西汉时,尽管航海技术尚不发达,但岭南先民“筚路蓝缕”,扬帆破浪,沿海岸南下,抵达东南亚、南亚。1500年前,还属高凉古郡冼夫人时代的阳江,随着冯冼家族脚步经略海路,海南也再次被纳入管辖。

唐宋时,作为恩州治所的阳江,已是商船往来频繁之地,江浙贾客泛海而来,本地货物亦远洋。史载唐时,曾是岭南之主的族人冯子猷载一船金子入京,其家底之厚、航海之能,可见一斑。

而那段被“南海Ⅰ号”沉船封印的繁华,那段藏在清代《粤海关志》里的槟榔、烟叶、土碗、白糖等贸易,及其位居广东中上游的海关征税记录,都印证了这里作为海丝节点的过往,也共同书写了阳江“向海而兴”的上半章。

时间跳转至当代,南海依旧碧波万顷,但阳江港早已不是帆樯如林的古港模样。塔吊耸立、集装箱叠嶂,巨轮穿梭不绝,满载货物从澳大利亚、东南亚等地区运来,也从阳江运往全国和世界——这座古老的海洋城市,如今正以另一种方式重回世界贸易的舞台中央。

你很难想象,一把“小刀”能打开全球市场。从打铁铺的零星火光,到照亮世界的五金产业集群,阳江人用四十年完成了这场惊险跳跃——产量占全国75%,出口占全国85%,靠的正是那股不服输、敢闯荡的劲儿。

这股劲儿,在全新的赛道再次爆发。2017年才布局的海上风电,仅5年就建成了国内规模最大、链条最全的风电产业基地,2022年以后,“阳江造”风电机组已相继出口越南、阿联酋、塞尔维亚等国——沿着古老的“海丝路”,驶向友邻之邦。

如今,海,依然是阳江最深厚的底气,而阳江战略也很清晰,向开放要动力,向海图强:拥抱全球碳中和,正全力打造“绿能+算力”融合基地,发展零碳制造,构建绿色甲醇、绿氢产业链,目标直指新能源出口枢纽;依托海陵湾及其湾区内国家一类对外口岸——阳江港,整合高新区、海陵区设立海陵湾新区,发展湾区经济,紧密对接、融入粤港澳大湾区规划和发展,打造深度融湾先行区。

从“瓷丝通商”到“风电出海”,“海丝遗风”到“湾区崛起”,阳江的叙事主线始终未变:开放。历史给予它底气,时代给予它机遇。当巨轮拉响汽笛,当风电叶片划破海上的天空,当大数据中心将依靠绿电运转,我们看到的,不再只是一个传统渔港或古商埠的蝶变,而是一座胸怀四海、主动破浪的现代化海洋城市正在崛起。

历史是它的根,深扎于南海之滨;开放是它的帆,始终鼓荡,从未落下。藏在祭文里的,不只是对先民的追忆,更是一个沿海城市千百年来未曾改变的初心:面朝大海,春暖花开;帆起南海,路通天下。

策划:潘卫国 杨世华

统筹:谭燕庭 黄韬炜

撰文:陈步上

图片:敖卓俭

订阅后可查看全文(剩余80%)