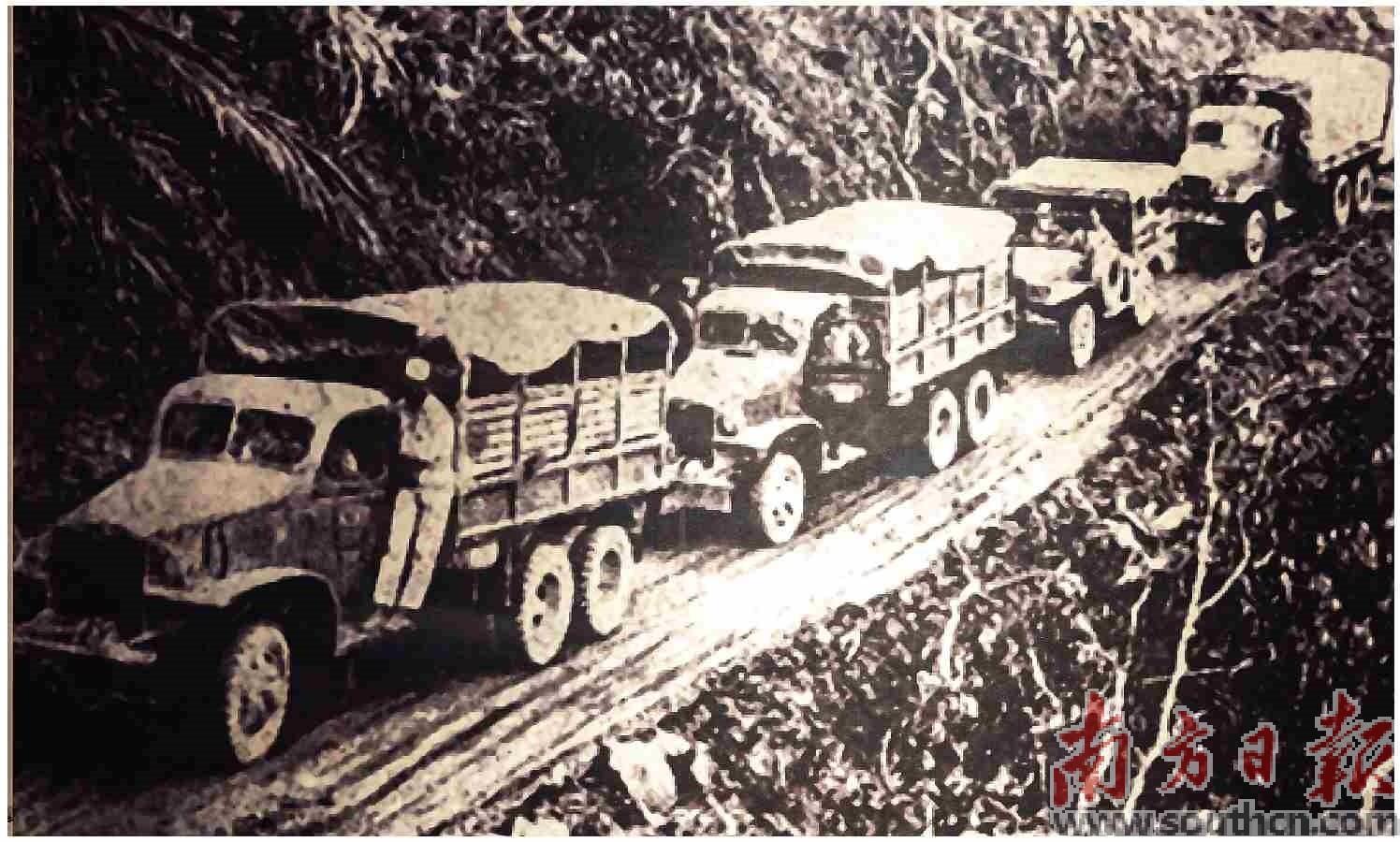

南桥机工行驶在滇缅公路上。

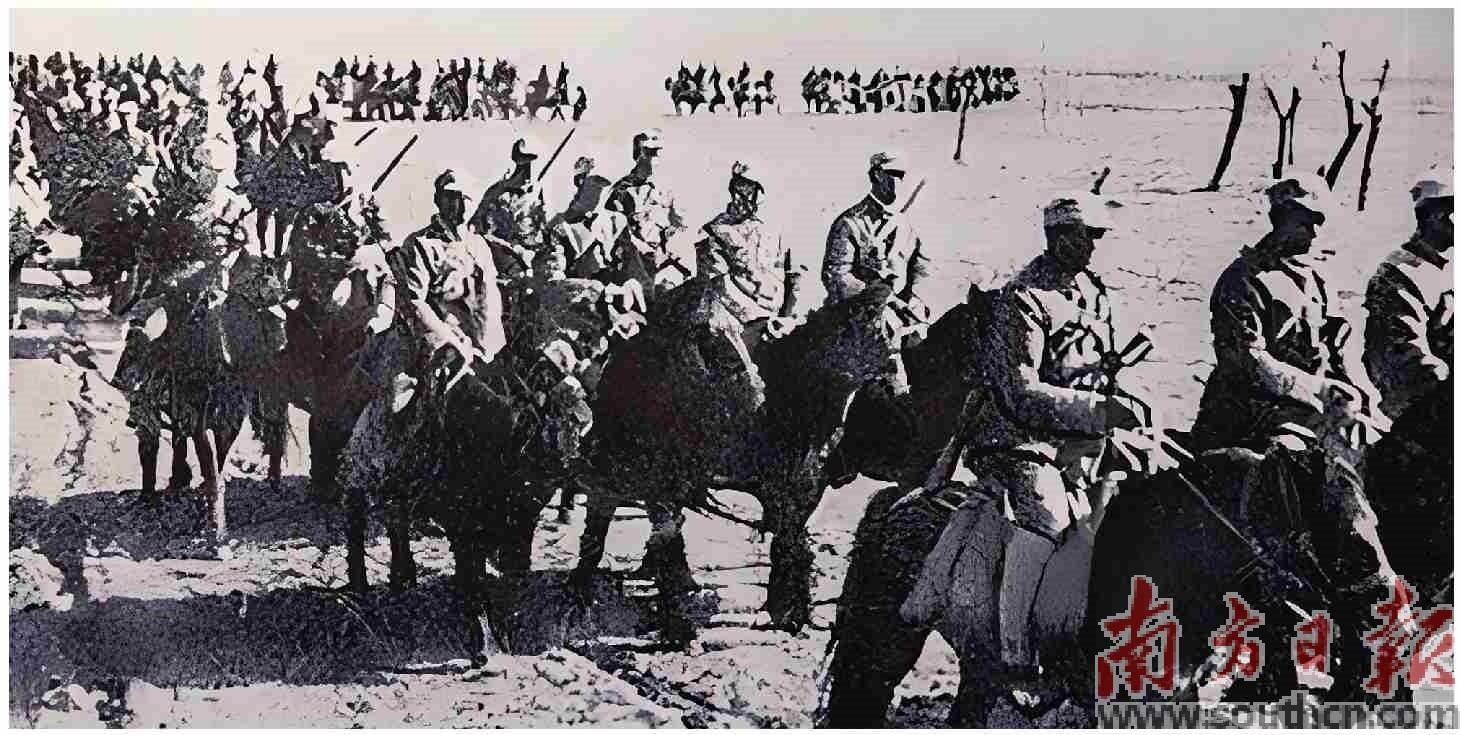

东江纵队。

“飞虎队”。

二战期间,加拿大华裔军人。

华侨一个最重要的特点就是爱国、爱乡、爱家。1931年九一八事变爆发后,念及处于生死存亡中的祖国,海外华侨不约而同——新加坡的教师、马来西亚的商人、泰国的医生,带着药品、电台甚至武器,远涉重洋归国抗战。

据不完全统计,回国参战的粤籍华侨华人达4万余人,他们或奔赴战斗一线,或参加救护队、机工团、记者团、歌剧团等工作。无论是正面战场还是敌后战场,无论是陆地、天空还是海洋,无论是在中国战场还是在受法西斯侵略的侨居国,到处都有粤籍华侨华人的身影。

不畏牺牲、共赴国难。粤籍华侨华人放弃富有安逸的生活,逆行奔赴炮火喧嚣的战场,与四万万民众一道结成举国御敌的坚强力量,筑起抵抗日本、法西斯的海外长城。

为保卫家乡血洒南粤大地

家乡广东,是广大粤籍华侨华人归国参战的主战场。

作为广东人民解放的重要旗帜,东江人民抗日游击队在成立之初,主要成员就是爱国华侨青年。东江纵队司令员曾生曾在文章中回忆,“华侨子弟和港澳爱国青年先后回来参加游击队的达1000人以上,对部队的建立和发展作出了很大贡献。”值得一提的是,曾生本人也是澳大利亚归侨。

“当时大家只有一个信念,回来报效祖国,把日本鬼子赶出中国去。”曾生之子曾德平介绍,他的爷爷通过做海员在老家购置了10多亩土地,为补贴初建的东江人民抗日游击队,父亲说服奶奶,将土地全部变卖,用于部队开支。

在广东党组织和党员骨干的组织协调下,南洋各国华侨还组建了数十个华侨回乡服务团,发动群众参与抗战。例如东江华侨回乡服务团博罗队在响水、长宁等乡村地区组织抗日自卫队和随军杀敌队,增龙队组织了三个抗日杀敌中队。这些组织成员,后来大部分被编入东江纵队独立第二大队和第三大队。

决定回乡参战时,泰国华侨钟若潮和妻子王丽刚刚结婚3天。1938年冬,夫妻两人来到东江敌后,钟若潮还曾在东江华侨回乡服务团工作。返乡4年后,王丽为掩护伤员同敌人搏斗而死,化名李中的钟若潮则在1944年5月的东莞梅塘血战中壮烈牺牲。

时任八路军驻香港办事处党支部书记的连贯,后来在忆及这段历史时表示:“从南洋各地回到东江老家的这些华侨青年,好多人都在残酷的战争中牺牲了,他们牺牲的时候,比我当时还年轻,都是20岁左右的青年。我永远怀念他们!”

“回国参战的粤籍华侨华人绝大多数是在海外出生的年轻一代,他们的家庭相对富有,在海外的工作生活也比较安逸,但当祖国遭遇侵犯,他们毅然抛弃了这一切,选择共赴国难。”广东华侨历史学会会长、暨南大学华侨华人研究院研究员张应龙说。

用生命筑起“打不沉的抗战补给线”

“再会吧,南洋!你不见尸横着长白山,血流着黑龙江?这是中华民族的存亡!”1939年,3200多名南洋青年哼唱着这首《告别南洋》,分9批赶赴云南。

当年2月7日,由爱国华侨陈嘉庚领导的南侨总会发出通告,征募熟悉汽车驾驶与维修的华侨青年回国服务,号召华人子弟前往滇缅公路这条当时中国唯一连接外部的运输大动脉,担负物资运输任务。

祖籍广东潮州、在新加坡经营妻子家抽纱厂生意的张智源看到通告后,毅然报名南洋华侨机工回国服务团。他在后来的回忆录中写下:“日军大举入侵我国,华侨机工虽然身居海外,但皆怀有赤子之心。”

全长1146公里的滇缅公路上,到处是峭壁、陡坡、急弯、险谷,进入雨季后更是湿滑难行。南侨机工罗开瑚曾回忆,当时的公路状况很差,140公里要跑3天。据记载,仅在1939年4月至7月,滇缅公路上就发生车祸24起。

作为滇缅公路咽喉工程的功果桥和惠通桥,曾多次遭遇日军轰炸。为确保道路畅通,机工们用空汽油桶搭起浮桥,供汽车通过。曾第一个开车过桥的南侨机工王亚六,在日后仍心有余悸道:“那真是用命来搏啊!”

到抗战胜利时,超三分之一的南侨机工永远地倒在滇缅公路上。他们用生命换来的,是日均300余吨、共计50多万吨的援助物资,用生命筑起“打不沉的抗战补给线”。

“随着太平洋战争的爆发,来自南洋的援助被阻隔,美洲华侨逐渐成为支援中国抗战的海外主力军。”张应龙举例,大批来自美国、加拿大的五邑华侨前往中国,凭借航空技术支援抗战。

1941年,美军退役将领陈纳德组建了美国援华志愿航空队,因机头绘有张着血盆大口的鲨鱼涂装,该部队也有“飞虎队”之称。在2000多名飞虎队队员中,95%是美籍华裔,且大多祖籍江门台山。

1942年,在纽约做生意的江门台山人余新贤带领24名公司员工报名参军,随后被调入“飞虎队”。此外,他还号召1600余名在美华侨青年加入,其中也包括他的3位堂弟,就此留下“一门四飞虎”的佳话。

这批华人士兵承担起维修、通信、运输及军械管理等任务,在他们的保障下,“飞虎队”(后改编为美军第十四航空队)于滇缅、华中、华南等地共击落日本军机2600多架,击沉、击伤舰船44艘,击毙日军6万余人。

在侨居国拿起武器英勇抗战

第二次世界大战的战火燃及亚洲、欧洲、非洲和大洋洲。在侨居国,海外侨胞纷纷拿起武器、成立武装、就地抵抗,同日本侵略者展开殊死搏斗。

太平洋战争爆发前,南洋的欧洲殖民者对日本法西斯一味妥协退让,镇压当地人民以及华侨的反法西斯斗争。“日军入侵南洋后,华侨因支援中国抗战、协助盟军行动,处境更加恶劣,多次遭受日军有组织的集体屠杀和经济掠夺。”中国华侨历史学会副会长、五邑大学侨乡文化与区域国别研究院教授张国雄说。

面对步步紧逼新加坡的日军,马来亚共产党和陈嘉庚号召成立星洲华侨义勇军,吸引了戴子良、孙荣光、黄适安、黄石堪等1000多名粤籍华侨参与。他们同当地军民一起,坚守阵地八天八夜,数次打退日军的进攻。

新加坡沦陷后不久,一支由马来亚共产党领导的武装力量——马来亚人民抗日军在白色恐怖中成立,钟仕开、林建平、李新、李蒙等千余名粤籍侨胞相继投身其中。三年时间里,这支队伍作战340余次,毙伤敌军5500多人,有力支援了盟军在太平洋战场的对日作战。

菲律宾是华侨武装抗战最活跃的地方。1942年,在中共中央南方局的领导下,旅菲华侨成立菲律宾华侨抗日游击支队(简称“华支”),直接参与游击战、搜集情报等工作。

刚成立时,“华支”只有52名队员,仅掌握7支火药枪、2支短枪以及10余把茅刀。在随后的战斗中,“华支”踏遍吕宋岛,作战260多次,歼敌2000余人,缴获武器近千支,还参加了配合盟军收复菲律宾首都马尼拉的战斗。

“作为移民,华侨分布在世界各地,不仅视野宽阔,同时深受中华文化熏陶,较早地认识到全球是命运与共的整体、反法西斯战争是全人类的事情。”张国雄解释,正因如此,华侨华人才会同侨居国人民携起手来,奋不顾身地投入到对抗不义的反法西斯斗争中。

原标题:

四万余粤籍华侨华人告别异乡归国抗战

渡海赴烽烟 铁骨卫山河

文字:南方+记者 陈嵘伟 通讯员 何飞彪

供图:南方+记者 苏韵桦 翻拍于广东华侨博物馆

订阅后可查看全文(剩余80%)