《两代人,父亲陈少陵烈士和我》

文 | 陈慧彬(陈少陵女儿)

我的父亲陈少陵,是位革命烈士,在抗日前线英勇捐躯。牺牲时,他的公开身份是广东省税警总团政训处政治大队队长、上尉视察员,秘密身份是原四会县中共西江特委广东省税警总团政训处特支书记和三水县政府特支书记,是抗日战争时期中共三水县党组织恢复活动后第一任领导人。他在当时广东抗日前线三水、四会战斗,1939年底,遭遇日军飞机轰炸不幸牺牲,年仅33岁。

陈少陵烈士。 受访者供图

最近这几年,我看到了一些有关我父亲陈少陵的纪念文章,以及一些地方党史部门的记载,都提到了他那段烽火人生。父亲从他参加革命到现在将近一个世纪了,人们没有忘记他,还在纪念他。那么,陈少陵究竟是个怎样的人?他在我心中是个怎样的父亲?对我的成长曾经有过怎样的影响?我有责任告诉我的子孙后代。

父亲牺牲时我才六岁,如今我九十一岁了,父亲离我是这么的遥远,但又是这么的亲近,和他在一起的日子虽然短暂,但刻骨铭心。父亲走了80多年,但是,我觉得他从没远离,他一直陪伴在我的身边,他的赤诚,他的憨直,他为理想毫无保留,为保卫国家奋不顾身的精神,一直鼓舞着我,影响着我,并且成为我一辈子的人生底色。

(我的父亲陈少陵烈士,时长共3分03秒)

我的父亲陈少陵烈士

大革命时期,父亲流亡马来亚,参与建立中共南洋特支

我父亲陈少陵出生在广东台山县(今台山市)海晏镇汶村。我母亲说,那个地方很穷,山尾水尾。父亲从小正直义气,看不得人家受苦。他十八岁就投身革命洪流成为了党的人,在台山县组织农会开展农民运动,是当地农民运动的领头人,他想为当地的劳苦大众找一条出路。他的战友告诉我,父亲曾经到过广州农讲所参加培训。国民大革命时代,国民党蒋介石叛变革命,镇压共产党人和进步力量。父亲为了躲避追捕,被迫下南洋流亡到了马来西亚。在那里他与流亡东南亚的中国共产党成员一起成立了中共海外支部,即“中共广东省委南洋特支”,接受中共广东省委的领导和指挥。陈少陵始终认为自己是一名中国共产党党员,在异国他乡工作,生活十分艰辛,但他仍然满腔热情地进行革命活动,因此在1934年受到马来西亚当局的缉捕,被迫与部分同志转移到了澳门。

父亲用办婚礼的钱,在澳门创办了进步书店,我出生在小小书店楼上

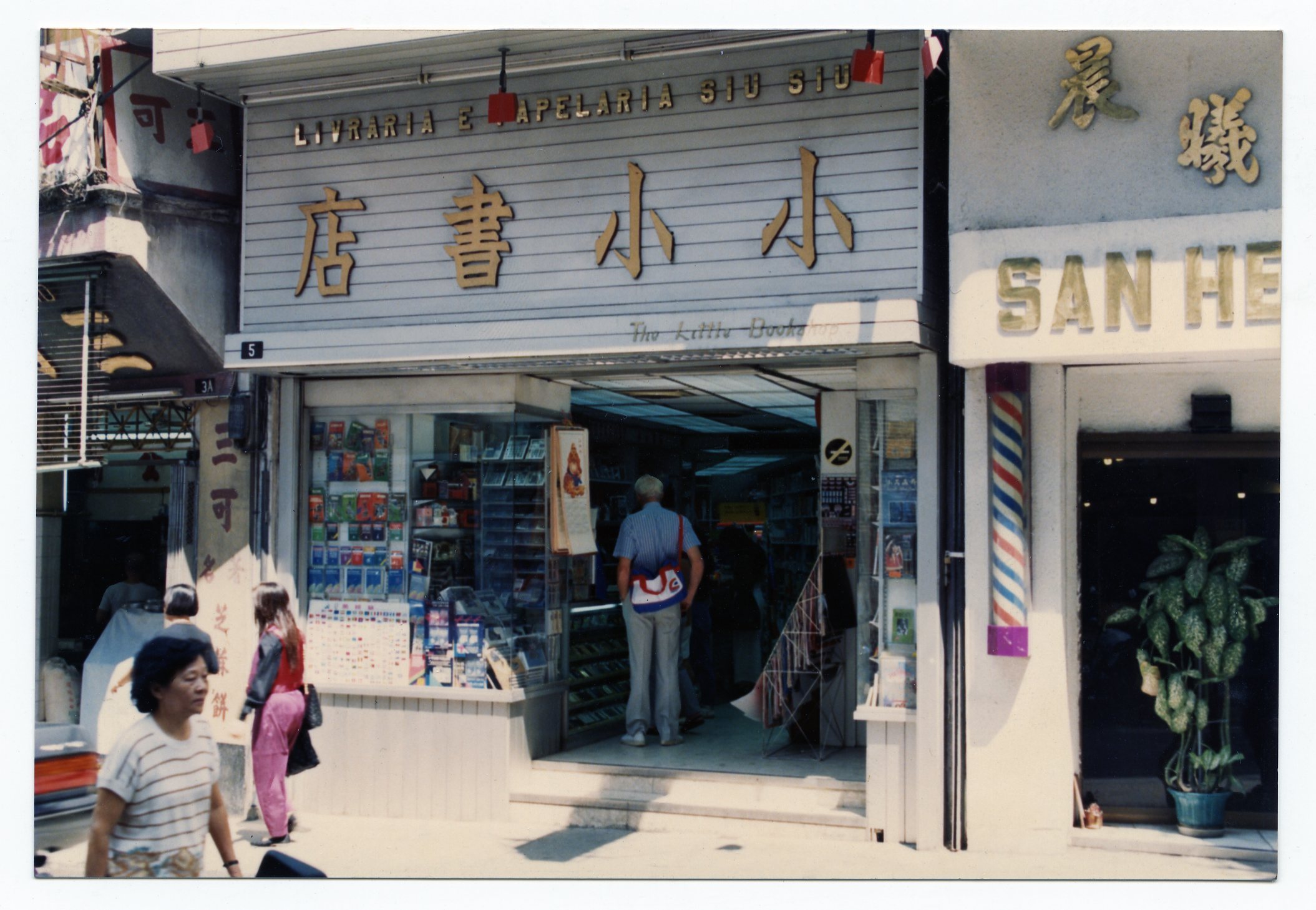

父亲到澳门以后,与当地党组织取得联系,把党员关系转到了中共澳门党组织。为了传播共产主义思想,父亲想开办一家书店,书店的名字都想好了,叫小小书店,出售进步的书籍、报纸、杂志,既可影响民众,又可为党组织在澳门创造一个公开与青年人联系的场所,以便团结进步青年,吸引他们参加革命。

小小书店在澳门板樟堂街,拍摄于1994年 受访者供图

开办书店需要资金,钱从何处来?父亲的哥哥在美国军队服役,曾经寄了几百元美金给他结婚,那时这不是个小数目,父亲婚礼从简,省下绝大部分的钱,关键时刻正好派上用场,开办书店和印刷厂。

澳门著名的大三巴牌坊,穿过曲折的街道,向南走几分钟,有条街叫做板樟堂街。1934年,小小书店开在板樟堂街口。当年,我就是在这个书店的楼上出生的。直到1994年,小小书店还在那里,60年过去了,书店还在,店名依旧,甚至连招牌的字形都没变。据朋友说,可能在2000年左右书店才改换门庭。

在小小书店开张之前,澳门就有一间环球书店,财大气粗,门面很大。可小小书店开张以后,却把青年人都吸引过来了,环球书店就显得冷清。小小书店的位置人气旺,步行到大三巴牌坊才几分钟,虽然门面不大,但里面长,经常挤满了人。

澳葡政府对国民党虽不买账,但并无戒心,对共产党却是百般刁难。巡警摩罗差(澳门政府雇用的印度裔警察)对小小书店很是生疑,三头两日就查看有没有“禁书”,那时一些进步作家的作品不准公开发售,革命理论书籍就更是严禁。所以书店受罚在所难免,有时罚款,有时罚停止营业。不过,我们家除了卖书,还卖文具,在书店后面我们家还有一个印刷车间,印制各种作业本,信纸信封等等,既帮别人加工,又自己批发。卖书的损失由卖文具可以补偿。

父亲办印刷车间,更加重要的用意是可以出版报纸、刊物。他组织几个进步青年采访、编辑、印刷和发行,既当记者又当主编,通过报纸和期刊的形式宣传马列主义和革命道理。车间的后门与另一条街相通,没想到后来这个车间对抗日宣传工作起了很大作用。小小书店吸引了澳门许多热血青年和进步人士前来阅读书籍、报纸和刊物。父亲顺势组织了一个读书会,研讨革命真理,宣传救国和组织抗日力量,进行革命活动。父亲通过办报纸、刊物、读书会等形式去聚拢一批志同道合的人,逐渐把他们从外围变成内部自己的同志。

父亲大多数时间都带着我,不忙的时候就教我写字,给我讲故事

书店的楼上是我们的住处,也是父亲会客和开会的地方。小时候我亲近父亲的时间比母亲多。母亲是个勤快的女人,她在车间里做装订工作,我们全家人和伙计们一起吃饭,母亲只是在吃饭时给我盛一份饭菜让我离开大人自己慢慢吃。父亲时常把菜夹到伙计的碗中,和大家边吃边聊很热闹,时常问别人一些问题,然后他又滔滔不绝地说着什么,全没有一个老板的样子。如果听到伙计家里遇到困难时,他总是眉头紧皱表情严肃,一定会想方设法去帮助。

我三岁时弟弟出生,母亲就更忙了,所以我大多数时间都跟着父亲。父亲有时在门市观察读者,有时在楼上与人谈话或开会,有时也会去茶楼会友,大多数时间都能带着我。在别人眼里,父亲是个和善的老板、慈爱的父亲,穿着长衫或唐装衫,但看不出他是在从事革命工作。父亲工作教女两不误,他不忙的时候,用石板石笔教我写字,给我讲故事,教我唱歌。

他还会给我一些任务,教我接待礼数,如给客人开门时,要先叫人、行礼、让座等。常来的客人都知道叫:“彬仔,开门。”我就会拖着木屐咯咯声地跑去开门。给客人唱歌也是父亲给我的任务,不管唱得好不好,我爽快而认真的表演,总是赢得掌声和称赞,所以我从小就很自信。但是我有一个毛病,是父亲屡教屡犯的,那就是大人讲话时我会问三问四,牛头不对马嘴地大声讲话。父亲说:“大人讲话小孩不能插嘴,这样很烦人很无礼貌。”但是太长时间没人理我时,我还会重犯,所以,父亲开会或与朋友长谈时,总是把我托付给门市伙计品哥照顾。品哥总是会走过对面的糖果店买些椰子糖等小零食给我,让我坐在柜台旁边看书。有时品哥忙没给我买零食,我自己会爬上柜台用小手摸抽屉找铜钱自己去买。直到后来我参加工作以后,我仍喜欢买零食,边吃边看书,觉得这样很享受,这种习惯是从儿时养成的。

我在柜台旁边也不是老看书,有时喜欢看人,当有人注视我时,我会主动和他打招呼,叫一声哥哥或姐姐,人家高兴地问我话时,我很愿意回答,因为父亲平时很主动与读者交谈,无意中从爸爸那里我学到了这点。有一次,一个葡警走到柜台前,品哥不在,我就站起来微笑地对他说:“哈啰!”他低头看我,我伸出小手主动与他握手,这个头缠白布的黑脸大胡子摩罗差,威严的脸孔一下变得和善,马上弯下腰来握着我的小手。我这样做也是模仿父亲的。这时品哥走过来了,带着他绕着书店走了一周,临别时他对我举手说:“拜拜!”过了几天他再来检查书店时,居然还给我带了一个苹果。

抗战爆发后,小小书店成为秘密组织抗日力量的阵地

抗日战争爆发后,党组织让我父亲组织抗日救亡队伍。澳葡政府亲日,澳门不准公开宣传抗日,我们的小小书店成为秘密组织抗日力量的阵地。当时的许多进步报刊在我们家那里秘密印刷和发行,不少抗日人士来我们书店联络,叶挺将军夫妇也来过我们家,父亲和叶挺将军喝茶聊天。我母亲时常说起叶挺的夫人就夸漂亮,有气质又时尚,她还和夫人一起打过麻将。

由于父亲在澳门有着很好的群众基础,他发动组织澳门同胞回国回乡参加战地服务。许多澳门青年和爱国人士参加了我父亲组织的抗日救亡队伍旅澳中国青年乡村服务团(简称旅澳服务团)。他策划旅澳服务团分几批次奔赴广东抗日前线,先后到过中山、江门、高明、新会、台山、开平和广州等地活动。

照片后排左三为陈少陵 受访者供图

1937年12月,我父亲带领旅澳服务团,离开澳门回到广东在各地进行抗日宣传和鼓动,创作自己的团歌,旋律高亢激昂,歌词写得充满斗志、勇往直前,表达了同仇敌忾、立志救国的决心:“慨我中华,山河破碎不整。恨那日寇兽行到处凶逞。我们愿意走遍故土农村。我们立誓,推动全民抗战……”他们走到哪唱到哪,民众为他们鼓掌喝彩。但是,国民党的一地方政府对待旅澳服务团采取了十分恶劣的态度,一次旅澳服务团转往开平,刚到三埠的新昌,就被国民党地方团队无理抓捕押送到台山县府,我父亲刚好外出躲过抓捕,但当他得知消息后毫不犹豫、义无反顾地走进县府亮出负责人的身份,誓死带领战友们一起据理抗争。当晚,他们被转押到广州日绥靖公署军法处。途中,父亲带领队员们高声齐唱旅澳服务团团歌,鼓舞士气抗日无罪。后来,父亲他们被囚禁于广州南石头惩教场监狱。在狱中他仍争取各种机会对不同的人宣讲道理,父亲的言行感动了一名监狱看守人员,父亲通过这名看守人员把旅澳服务团的遭遇向广州社会各界传递出去,这个事件当时引起了社会震动和各界的愤怒。由于父亲他们开展顽强的反监押、争取抗日自由的斗争,又得到中共党组织和社会各界爱国进步人士的营救,全团人员被监押了38天后,无罪释放。

父亲离开澳门奔赴抗日前线,牺牲于四会

父亲出狱后,经中共西江特委批准,和他的战友包华等率领旅澳服务团从广州转往四会县,参加由爱国人士田竺僧任处长的国民政府广东省税警总团政训处政治大队,我父亲担任政治大队队长、上尉视察员,以合法的身份坚持抗日。1938年11月,我父亲带领的旅澳服务团部分成员和以李静音为领队的广州市社会军事训练队妇女队,按中共西江特委的指示,率先参加政训处政治大队。以后陆续参加的有会宁华侨回乡服务团、中山大学服务队等抗日团体,一共约200人,政治大队中的中共党员有30多人。中共西江特委根据这一情况,决定在政训处成立中共支部,由我父亲陈少陵任支部书记。1939年3月初,中共西江特委决定将政训处中共支部升格为特别支部,并指定我父亲陈少陵任特支书记,李静音任组织委员,包华任宣传委员。这样,各个分队长也多由中共党小组长担任。中共党组织便掌握了这个政治大队及其下属6个分队的实际领导权。

1939年5月,田竺僧出任国民政府三水县县长时,政治大队首批挑选了20多名政工队员随其到三水赴任,其中有父亲及其带领的10多名共产党员。包华等仍留在政治大队工作,并接任政训处特支书记。父亲他们到达三水县后,立即成立三水县政府中共三水特支,上级任命陈少陵为书记。三水特支是抗战时期中共西江特委恢复和发展三水县的第一个党组织,我父亲因此成为这个时期中共三水县党组织恢复活动后的第一任领导人。

父亲积极而慎重地发展党员,这个时期,他先后发展了20多名先进分子入党,壮大了党组织的力量。为了把抗日救亡工作推进到战况激烈的前线去,中共西江特委指示广东省税警总团政训处中共特支先后抽调了120人,组成四会青年三水前线服务队,到三水前线开展抗日救亡宣传。这些青年在战火中经受了严峻的考验,有些人就在三水抗日前线火线入党,或者撤回四会后立即参加了中国共产党。

父亲带领三水特支认真执行党的抗日民族统一战线政策,深入国民党部队、地方团队和行政机关中,与三水的上层人物建立了较好的抗日合作关系,晓以民族大义,坚定他们的抗日信心。不少中共党员还担任了政府和地方团队的政工队队长、视察员、区长、干事、政训员、排长、班长等职务,从而掌握了相当部分的基层领导权。中共三水特支努力掌握部队,广东税警总团后来编入到国民革命军暂编第八师,父亲团结教育官兵,积极带领抗日武装到前线抗击日军。中共三水特支实际上已成为三水全县抗日救亡的战斗核心。

作为中共三水特支书记,父亲奋战在抗日前线,身先士卒、不畏生死,他的身影常常出现在芦苞、乐平、大塘、白沙等前线,哪里危险他就到哪里去,通过演讲、演戏、办夜校等形式宣传,动员军民誓死抗战到底,并且组织乡村壮丁队、自卫队等武装抗击日军。抗日战争的第三年,1939年12月15日,我父亲在四会县白沙村遭遇日军飞机轰炸不幸牺牲,那时他才33岁。

陈少陵烈士证书。 受访者供图

父亲把一切,都献给了党和国家,毫无保留

父亲是爱国青年的好朋友,新中国成立后,许多党内同志写了关于他的纪念文章和回忆录,在肇庆、佛山、江门、中山和澳门等地区,都有他的事迹报道,有的党史办还专门为他编写专辑。几十年后回忆起这段岁月,当时的青年学生林峰(暨南大学原党组书记)、赵元浩(暨南大学原经济学院院长)曾对我说:“你父亲就像一位老大哥,关心、关爱青年人。”

许多年后,我第一次给父亲扫墓时,把父亲当年的举动仔细梳理了无数次,每一次,我都觉得,父亲是抱着不惜一死,甚至是必死的心奔赴抗日前线的。有两件事,在我看来,父亲临行前就把身后事都安排好了。一是父亲离开澳门带队伍奔赴抗日前线时,把小小书店交给党组织,由别人接任。二是他还叫妈妈把我和弟弟带回台山老家,交给伯父的妻子抚养,然后妈妈再回来跟队伍抗日。他是了无牵挂地奔赴抗日前线的。

妈妈带着我和弟弟在台山老家住了一阵,由于我不服水土生病,只好把我又带回澳门,将弟弟留在台山给伯母抚养。为什么要将弟弟交给伯母呢?因为伯父婚后不久远渡重洋到美国,当时无儿无女。后来他参加了美军海军,太平洋战争爆发后在对日军的作战中牺牲了,伯母没有子女又不愿改嫁,就把弟弟当伯母自己的孩子抚养长大,这是后话。还有个小插曲值得回顾,几十年后伯母家曾有过一个黑色幽默,伯父牺牲后,美国按照二战阵亡军人的规格抚恤其家人,除了抚恤金外还给伯母寄去一面覆盖过伯父灵柩的美国国旗。五十年代“大跃进”的时候,家里穷得没吃没穿的,那面国旗布料质地虽然不错,但伯母不敢拿去卖,就只好拿来当被子盖,原来是盖过逝者的,情急下只好盖活人了。

父亲和伯父兄弟感情非常深厚,父亲忘不了是哥哥给了他一笔很大的结婚费用,才把书店和印刷车间办起来。但他们兄弟俩没想到的是,为了消灭日本法西斯都牺牲在战场上。

母亲把我从台山带回澳门时,没有住回小小书店,一则不安全,澳葡政府表面上说对待中日两国持“中立”立场,实际上屈服于日本势力而自保,特别是当南京国民政府沦陷后,澳葡政府的许多做法是亲日的。抗日分子家属迟早会遭到澳葡政府,尤其是当地日本恶势力的驱赶和迫害;二则是父亲把书店交给党组织后,一切就和我们母女没有关系了,父亲没给妻儿留下任何财物。父亲的战友说,小小书店当时是交给一个党内人士叫杨岭梅(又叫杨老七)的人管理。书店和印刷车间是父亲倾其所有创办的,当需要把这些财产交给党组织时,他是毫不犹豫的。因为他认定了自己的人生道路和理念,哪怕是生命也可以付出,更何况是财和物呢。终其一生,父亲把一切,包括财产和生命,都献给了党,献给了国家,毫无保留。

照片中间为陈少陵,左一为杨岭梅(党内人士)。 受访者供图

父亲牺牲后,我和妈妈跟着抗宣队转移到韶关

父亲牺牲的消息是由包华伯伯告诉我们的,他把我们母女送去抗日后方。当时包华伯伯带一个抗日宣传队乘船沿北江去韶关,我们就跟着这个抗宣队一起走。

我那时六岁小,不懂得什么是牺牲,但是,我很明确地知道,父亲没有了,他不会再叫我“彬仔”,他不会再在石板上教我识字,不会再给我讲故事,不会再唱歌给我听。我常常盯着江水发呆,一声不吭,也不再像以前那样追问妈妈:爸爸什么时候回来?包华伯伯说,爸爸永远不会回来了,永远永远。江水粼粼的波光里,我总是看到父亲的眼睛,还是那么明亮,那么坚定。

沿途抗宣队不但对群众宣传抗日救国的道理,也对我们母女进行安慰和鼓励,那些同志告诉我:“彬仔,你爸爸是抗日英雄,日本侵略中国,霸占我们的领土,杀死我们的同胞,我们要把他们赶出中国。你爸爸为抗日牺牲了,我们大家继承他的遗志,将日本帝国主义赶出中国!”我天天看他们演剧,听他们演讲唱歌,我能懂得他们讲的道理,慢慢地把失去父亲的悲伤变为对日本鬼子的仇恨。

沿途,日军的飞机经常在江面上空盘旋,向江面的船只扫射或投弹,有人会被炸伤,或者被炸死。我瞬间明白,父亲就是为赶跑侵略者被日军飞机炸死的。每当听到远处有飞机声,我们就靠岸隐蔽,有时还要上岸去找有掩体的地方,等飞机远去了再回船,有时白天不走晚上才走。小小年纪的我已经接受过战火的洗礼,我觉得父亲是抗日的,自己也要抗日,我认真地对叔叔姐姐们说:“你们是大同志,我是同志仔,我也是来抗日的。”全船人都笑起来了,包华伯伯(他比父亲大两岁,妈妈让我叫他包伯伯)说:“不叫同志仔,叫小同志。”有人说:“你是抗日同志,不如起个抗日名字好吗?”我说:“好!”他们讨论了半天说:“就叫陈垒,你的抗日意志像坚强的堡垒。”从此以后,点名叫到“陈垒”时,我就响亮地应答:“到!”

也不知道走了多少时间,我们终于到了韶关。韶关是抗日后方,后方要为前方服务。包华伯伯把母亲安排在妇女生产工作团,那是个军用被服厂,妈妈做军服缝纫,我白天在妇女生产工作团的儿童教养院读书,晚上回妈妈的宿舍,两人挤一张辘架床(上下两张单人睡觉的床铺),整个大宿舍,有孩子的妇女都是这样,顶多照顾你睡下床。国民政府的供给很差,我在儿童教养院每天吃两餐饭,每餐只有一木勺粗米饭和一小撮咸梅菜,饿得非常难受,见到妈妈就哭。大人也是每天两餐,每餐两木勺饭,一撮咸梅菜。有时遇到妈妈吃饭,她就喂一些给我吃,其实她自己更饿,更难受,全身没力气,还要工作。包华伯伯知道后,通过许多关系,把母亲调去国民党《阵中日报》的印刷厂当装订工人,把我送去条件稍好一点的普光孤儿院,是由教会办的孤儿院。

抗战胜利后,我和妈妈从韶关回到广州艰难度日

好不容易挨到抗战胜利,日本无条件投降,《阵中日报》迁回广州,改名《建国日报》,印刷厂与报社分家,改名为建成印刷厂。民众对抗战胜利的喜悦很短暂,接着物价飞涨,民不聊生,怨声载道,有人在四牌楼(广州解放路)挂标语:“抗战八年容易过,和平三日吊掌锅!”我随母亲起初住在广州西湖路,母亲收入微薄,后又搬去大马站住,我也要跟着转学,从教育路上一家规模较大的学校市立五十三小学,转学到横街窄巷里面的市立八十六小学,学校设在一间祠堂里面,没有操场,每天上学要多走许多路。不过这个代价也值得,生活很艰辛,但母亲没有让我辍学,为此我终生感谢她。

我们母女俩要吃饭,母亲还要供我读书,为了维持生活,母亲找她从前在妇女生产工作团的姐妹帮助,租了一部衣车去工厂领衣服缝制。为了省钱,母亲再次搬家,搬到四牌楼杨氏巷一间很小的房住下,但租金仍然是个很沉重的负担,超出我母亲的能力。最后她找到广大路广大二巷八号的大公寓一个单元内的小阁楼住下,可能这是全广州租金最便宜的地方了,只有一铺床,勉强容得下我们母女俩。每次,当我在小阁楼转身都困难的时候,我特别想念我的父亲和那个熟悉的小小书店,如果父亲还在,小小书店还在,那该多好啊。

包华伯伯在广州郊区,他时不时会来看望母亲和我,带我们去饮茶,并把澳门中国青年乡村服务团的谭叔叔和罗阿姨夫妻俩介绍我们认识。包华伯伯鼓励我:“好好读书,有学问才有前途。”母亲常常带我去肥谭叔叔和罗姨家玩,他们有一个女儿比我小几岁。罗姨每次都和妈妈聊天,并热情招待我们吃饭,肥谭叔叔非常幽默,经常逗得我哈哈大笑。一年又一年,我在成长中始终没有忘记包华伯伯对我的叮嘱。那时广州中山路不仅舞厅多,书店也多,可惜就是没有教堂。下午放学后是我的黄金时间,站在书店里不仅可以看书,还可以冥想,没有老师和妈妈的压力,也没有同学之间优劣比较的压力,完全是自由的自己,旁边的陌生人与我无关,那种感觉很好,这是我小时候的独处方式。我需要独处也喜欢独处,如果有教堂,我可能更喜欢在教堂独处,我对教堂的感觉特别好,因为幼年曾在教会普光孤儿院成长。

许多书,我看完了但没有读懂,只对情节和人物的命运感兴趣,我什么书都读,从安徒生童话到张恨水的小说,翻译小说有《鲁滨逊漂流记》《苦儿流浪记》以及流行的漫画《三毛流浪记》,有时看得入神忘记了时间,抬头看见街灯着了,慌忙跑步回家,一路想象着妈妈会怎样惩罚我。

广州解放了,15岁的我参加工作

母亲在广州的河南有个姐妹,她的先生因时局紧张住到别处,这里只有她带着两个六七岁的孩子,所以她乐得妈妈和我住在她家那里陪她。她家前门是大街,后门是菜地,是个很好玩的地方。1949年广州解放前夕,天天都听到大人在谈论,解放军又打到了什么地方了。我虽然不小了,但毕竟还是个孩子,有得玩还是以玩为先,带着阿姨的两个孩子在菜田里转。菜田上刚收割完芥菜,我们把割剩的芥菜头捡回来,剥了硬皮就是一道很好的菜,对于大人们心惊胆战的心情根本不理会。

有一天正准备吃晚饭的时候,突然传来巨大无比的爆炸声,天摇地动,人们以为解放军打来了。但一声巨响之后,很久很久都没有动静,饭菜铺满了从屋顶掉下来的灰沙,不能再吃了。第二天听到街上各种叫卖声,阿姨打开门问邻居,才知道昨晚那声巨响,是国民党把海珠桥给炸了。大家都很害怕,不知道接下来还要发生什么。没多久,解放军真的到广州了,但是,人们想象的枪战并没有发生,只是忽然一天早上打开门,满街大兵静悄悄地坐在街上候命,不知半夜什么时候又静悄悄地全部消失了。听大人说,广州已经解放了。但社会秩序并无混乱,人们照常开铺做生意。

不久阿姨的丈夫回来看她们,我和妈妈就回广大路那个家了。我和几个同学走在一起,对“解放”都充满好奇,一齐到处看看有什么变化。市面上没有惊慌,人们照常开门做生意,不过,灯红酒绿吵吵闹闹的寻欢场所静了下来,据说新政府禁止卖淫嫖娼、迷信赌博,并把这些人集中去“改造”。“劳动改造”“思想改造”是当时社会很流行的新名词,共产党的政治工作和社会清理工作涤荡着旧社会的污泥浊水,社会空气清新起来了。一个同学的表哥是地下党员叫李子明,在沙面区政府工作,政权建设需要做宣传工作,他让我们几个同学参加沙面文工队搞街头宣传。我觉得打腰鼓跳秧歌演短剧很好玩,当时是义务的,但也是参加革命工作的一个渠道。

这时包华伯伯出现了,他始终像父亲一样关爱着我。他问我想读书还是想参加工作,我在沙面文工队正体验着建设新中国的意义,不加思索地选择了参加工作。包伯伯写了一封介绍信叫我去华南团委找宣传部的林枫部长,然后我就办手续正式参加工作,那是1950年1月。华南团委在东较场(现烈士陵园),是个大机关,人人都穿灰色制服,我只是个15岁的女孩,个子又矮,小号制服我还是嫌大,袖子裤腿可以卷起来,但衬衫还是要缝短一寸多。就这样我进入了成年人的世界,正式参加工作开始新的生活。

我选择做军嫂,嫁给与父辈一样有血性有担当的人

华南团委宣传部的人水平很高,有的是团校讲师,有的是团刊编辑,有些人我不知他们具体干什么工作,反正他们整天都读书看报。这时我深深体会到包华伯伯说的“有学问才有前途”这句话的真正含义,我不敢不努力,希望自己将来有一天也能写出一手好文章,也能给别人上课。刚参加工作就置身于宣传部这样努力学习奋发有为的氛围中,这对我的人生也算是个好开头。

此后,我光荣地成为了中共党员,先后在广州的华南团委宣传部和青年出版社工作,又在粤北韶关市的韶关师范学校、粤北区党委(即后来的韶关地委、市委)宣传部、粤北农民报工作,再到南雄县总工会等单位工作,又调动到湖南省株洲市南区区党委宣传部工作,最后在中共清远市委党校教研室主任的岗位上退休。这样频繁地跨地区不断更换不同单位工作,与我的婚姻有很大关系,而最根本的原因还是受父亲和父辈的影响。父亲为理想为国家奉献一切,乃至生命,那种可歌可泣的勇气胆识,在我血液里刻下永不磨灭的精神烙印,到了人生的关键时刻,自然而然就浮现出来。

1952年底至1953年初,青年出版社的业务向新华书店转移,出版社的人员回华南团委分配工作,机关保送我们去读书,学校由自己选。广州的学校还特别多,但我决意去韶关师范学校去读书,因为我喜欢当教师,尤其看了苏联电影《乡村女教师》之后,更觉得教师的工作神圣,建设新中国需要有知识的下一代。我那时满脑子是为事业献身的想法,不怕艰苦,不留恋大城市。我深信如果父亲还在,他一定会很支持我的想法,因为他总是想着怎样去帮助别人,特别是穷苦的人。热情、正直、善良做人是父辈对我的教育。

1956年,我到了婚恋的年龄,在韶关粤北区党委工作时遇见过不少青年才俊,我喜欢的是一位整天忙着在大山里剿匪的军人,而且是抗日战争时期就入了党,还有高中文化的人。我的父亲和我的伯父都是抗日战争中牺牲的军人,为正义、为民族独立敢豁出生命的人,是有血性有担当的人,我要选择与父辈同类的人为终生伴侣。所以,从此我选择了“军嫂”生活。

俗话说:“嫁鸡随鸡嫁狗随狗,嫁到猴子满山走。”作为随军家属,不断变换地方和单位对我个人提级调资影响非常大,每当我熟悉了当地的人和事,并且干出一番成绩,单位想重用提拔、调整工资时,也正是我离开调到新地区新岗位的时候。我没有怨言,就如我丈夫时常说的:“比起牺牲了的人,我们很幸福啦!”这句话现在听起来有点“傻”气,但的确是我们那代人真实的想法。这种傻气,台山人叫“憨直”,父亲有,伯父有,我有,我的孩子也有。这成了我们家族的基因,一种精神的传承。

我把一段尘封的历史说出来,原来只是讲家史,留给我的儿孙们看一看,告诉下一辈“我从哪里来,到哪里去”。最近几年,一些地方党史或文史部门把我父亲在大革命时期和抗日战争时期从事过革命和抗日救亡工作的生平事迹记录、整理、保存下来,令我十分感动。我想,把家里保留下来的史料、照片以及历史回忆片段整理出来,这些既是地方党史、文史的组成部分,又是我珍贵的家史。把真实的历史留给后人,这是我的责任,也是我目前力所能及的事情。

《我的父亲陈少陵烈士》的作者陈慧彬近照 受访者供图

【作者】陈慧彬

【频道编辑】李晓霞 李育蒙

【文字校对】华成民

【值班主编】林琳 蔡惠珍

【实习生】黄思凯 陈柏言

【文章来源】南方杂志党建频道

订阅后可查看全文(剩余80%)