国庆假期已过半

不如换一种方式过节

暂时离开喧嚣

走进那些藏于广州增城山水之间的古村庄

触摸真实的时间记忆

沉醉于村庄的古韵美学意境

在那里

时间变得很慢

慢到可以听见自己内心的声音

找到那份久违的宁静与安然

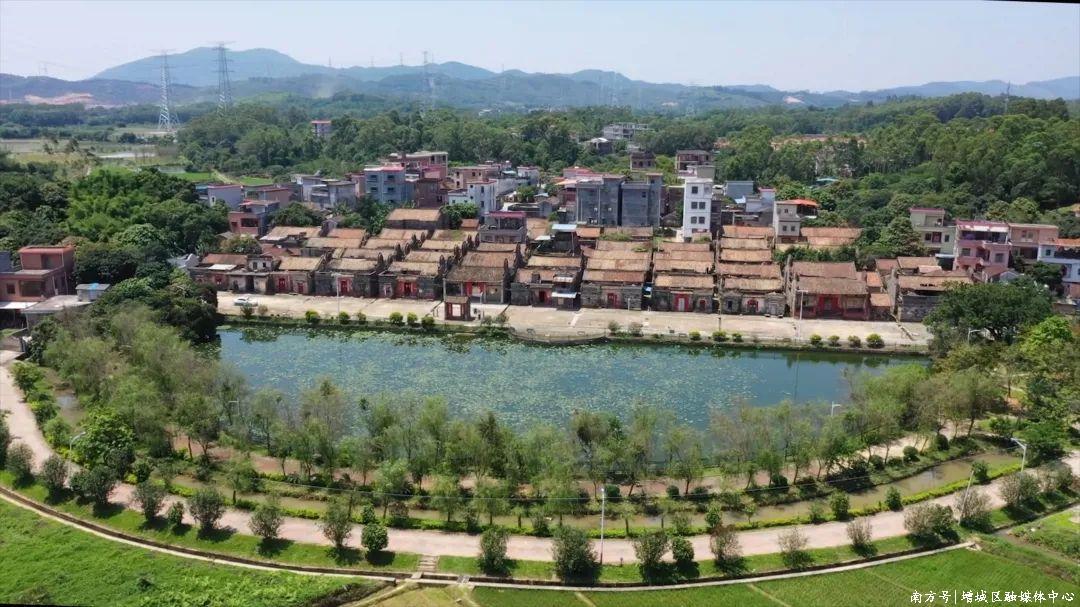

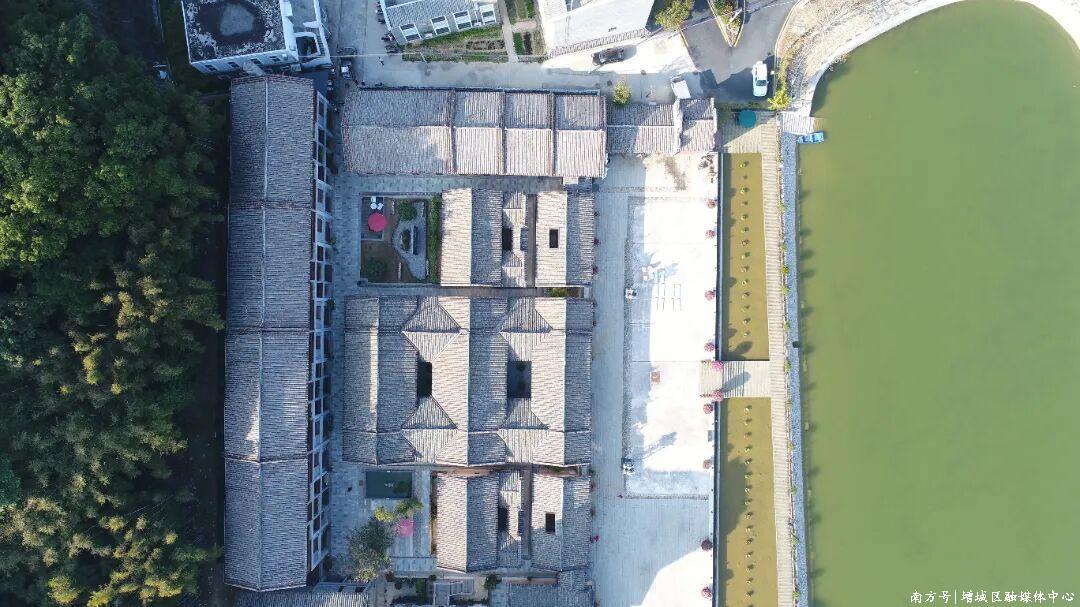

水上古村:瓜岭村

瓜岭无岭,实为水乡!

瓜岭村位于增城区新塘镇东部

是国家AAA级旅游景区

这里有广州唯一的水上碉楼

经历500多年沧桑的瓜岭村

仍完整保留着

明清时期岭南水乡的历史风貌

是广东省著名的侨乡

华侨与碉楼文化深厚

岭南传统建筑与西式洋楼交错分布

11条麻石巷把

200多间古民居如棋盘状分布

全村共有文物保护单位20处

黄建华/摄

这里既让人见证了

古村的古朴和宁静

又展示着其深厚的文化底蕴

漫步在古街幽巷

可感受百年古村的悠长魅力

黄建华/摄

水上古村

每一处人文景观都

富有故事性和知识性

成为了游客们的必游之地

瓜岭村还有非遗手工体验区

定期开展非遗传承体验活动

传承非遗技艺,擦亮古村招牌

十分有特色

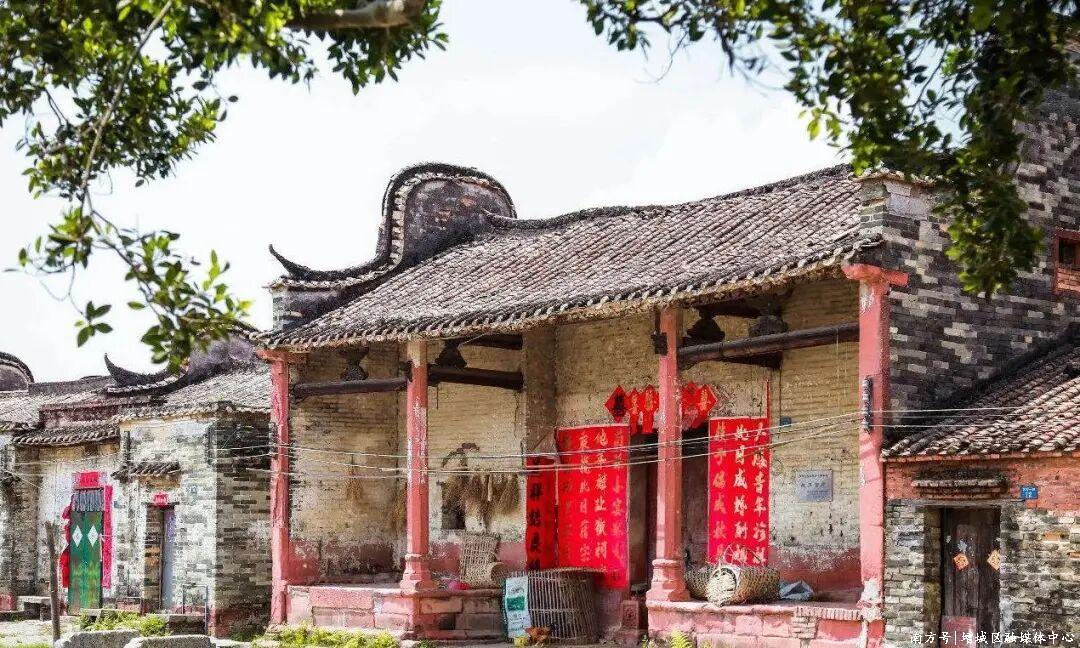

客家文化“活化石”:坳头村

在增城区中新镇坳头村

至今仍保存着一座传统围龙屋

——岗埔围龙屋

为广州地区少见

岗埔原叫光布

因村民可以织出光洁的布而感到光荣

名光布,后取谐音,故名

300多年来

它历经风雨而不倒

静静地诉说着

陈氏先祖在此繁衍生息的历史

这里走出了38位秀才,堪称“秀才村”

成为人们了解客家民居特色

及探究客家文化的“活化石”

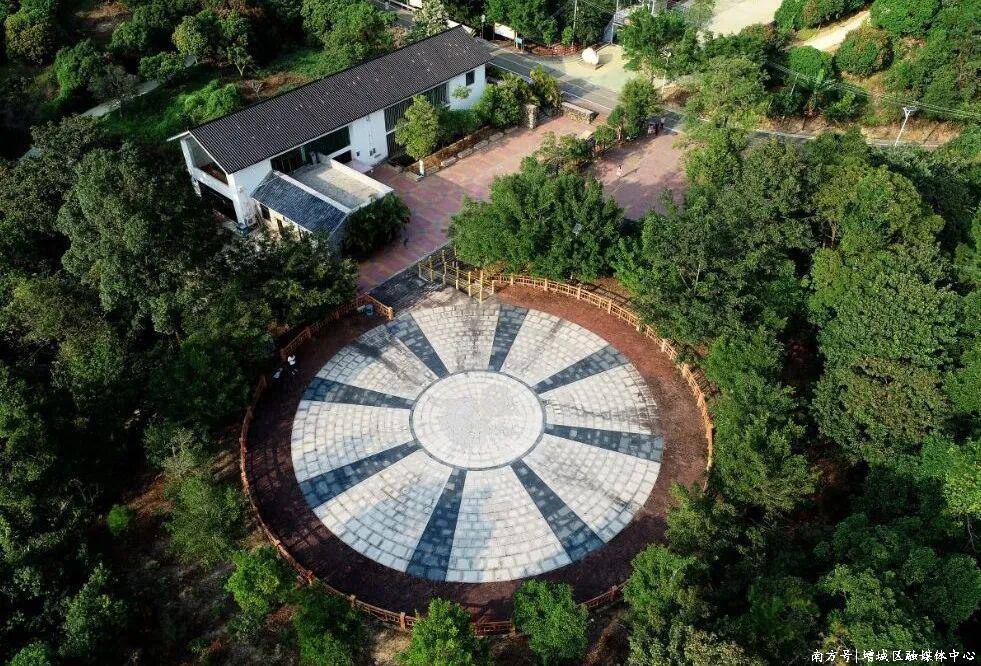

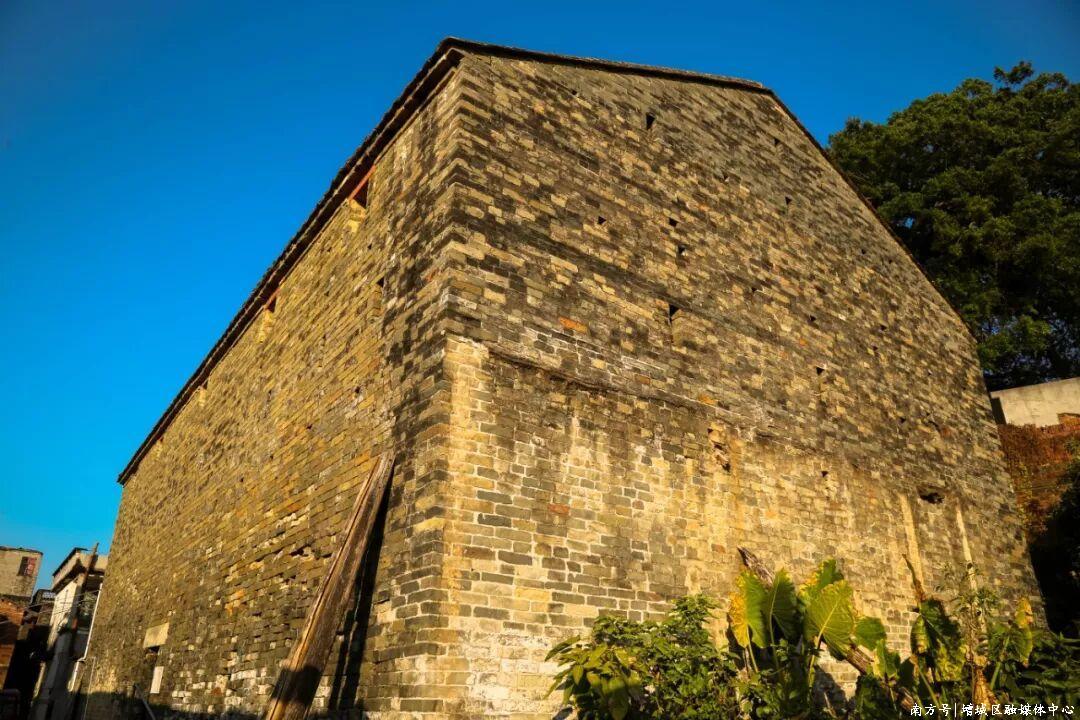

岗埔围龙屋建于

清康熙五十四年(1715)

是一座

青砖、泥砖、木、卵石三合土混合结构建筑

整座围龙屋南北阔38.6米

东西深40米,占地1544平方米

围龙屋的中间部分为二进深的祠堂

村屋以祠堂为中轴

绕祠堂的左右及后面建扇形环屋带

由26个房间组成

在祠堂的左右

有宽4米、深17.5米的纵巷

前带门楼式小门,门楼的屋顶

及门面墙与祠堂和环屋带相连

使整个村落连成一体

在祠堂的后面与环屋带之间

有一块半月形的空旷地

用卵石铺砌而成

岗埔围龙屋还有一大特点

即阁楼有两层

这在围龙屋建筑中较为少见

二层阁楼对应的后墙上

设有一口口狭长形射击窗

岗埔围龙屋的装饰风格也颇具特色

该围龙屋正面山墙为镬耳封火山墙

屋脊为龙船脊

2019年10月,相关部门

对岗埔围龙屋进行全面修复

现在的岗埔围龙屋

陈旧与生机混合得恰到好处

给人一种时光积淀的独特韵味

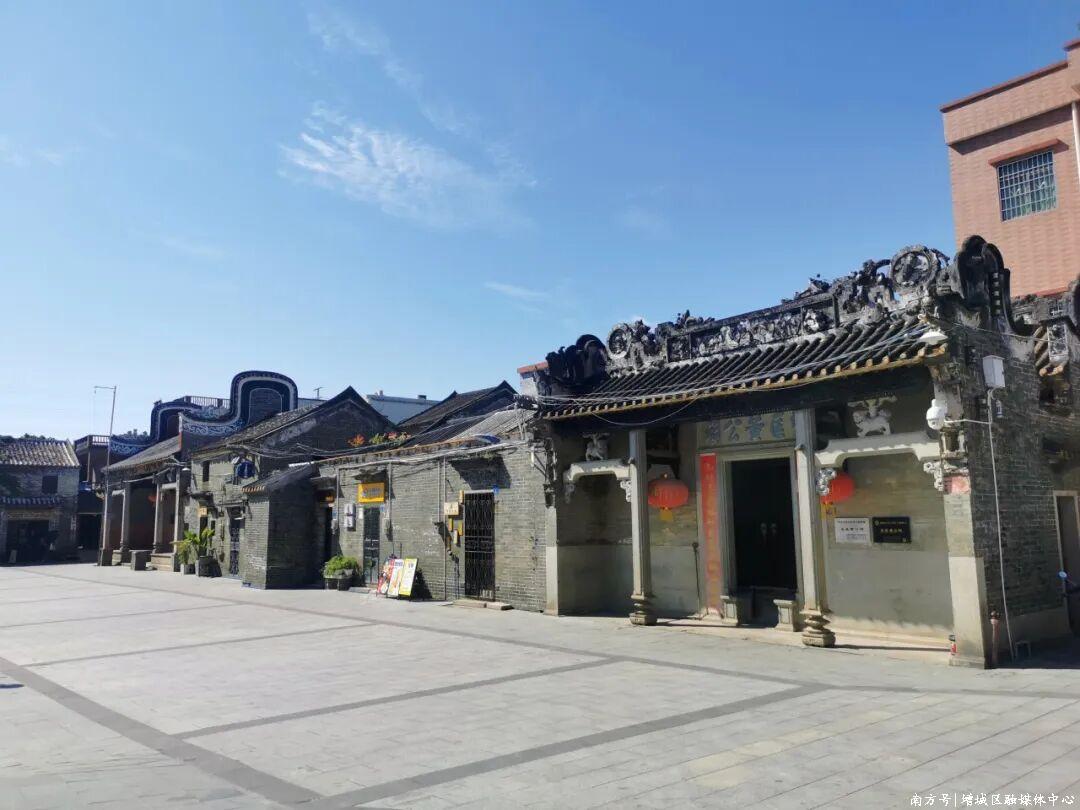

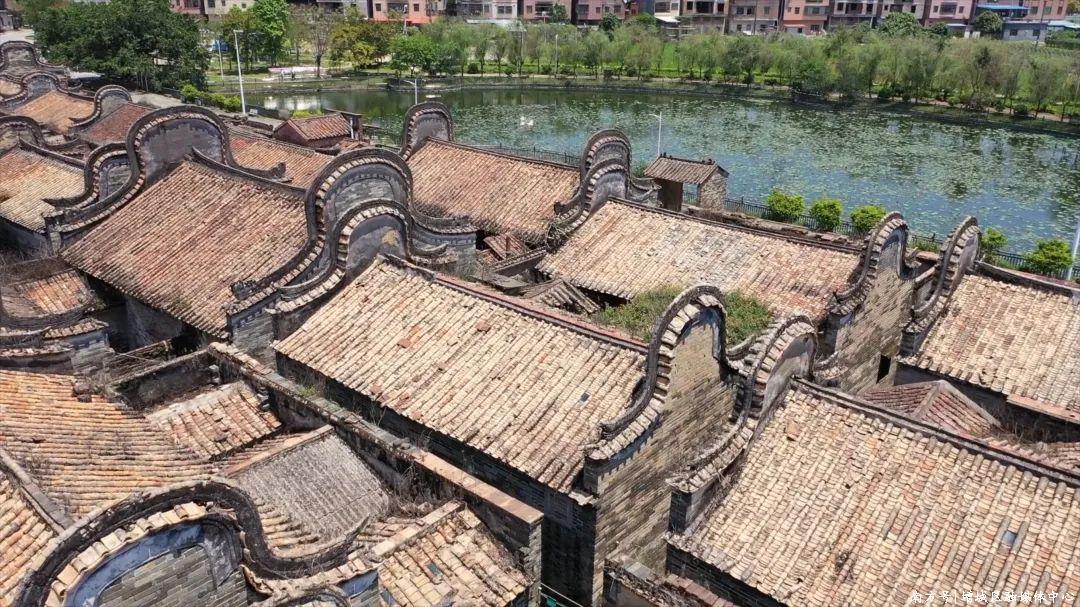

广府建筑风格:坑贝村

坑贝村位于增城区中新镇

至今已有780多年历史

其保存完好的明末清初村落格局

典型的广府建筑风格

像一幅水墨丹青画卷

纵然历史变迁、沧海桑田

多年来,坑贝村以其优美的自然景色

深厚的文化底蕴

超震撼的建筑风格吸引着多方游客

早在2010年1月就被

广州市人民政府公布为

历史文化保护区

坑贝村的得名源于

附近金坑河盛产的坑贝

岭南人对风水一向在意

坑贝村就是完美的范本

它依山傍水

前面是清澈的西福河

后依绿树葱郁的后龙山

村子本身又是“外圆内方”

“圆”的是村前半月形的消火塘

“方”的是池塘背后四平八稳的村落格局

圆代表天,方则代表地

人居住在中间

就是天、地、人三相具备

这里总共有45座民宅

还包括祠堂、官厅、书房以及碉楼等

呈“棋盘式布局”

像是整齐列队的卫兵

借助纵横的巷道自由交通

发挥守望相助的精神

这里每间房屋屋顶为镬耳山墙龙船脊

被称为“镬耳屋”

寓意着富贵吉祥、丰衣足食

高高耸起的镬耳又名“封火墙”

过去的乡村里

大大的镬耳状山墙

可以有效阻止火势蔓延

平时更能引入微风

屋内清凉如水

别具一格的坑贝村

用遗留下来的精致的木牌匾、

参差逶迤的镬耳房、

形制相似的明清古院……

折射着这里的历史变迁、古趣和淳朴

浪漫古韵的气息

从一砖一瓦中渗透出来

古村落精品民宿:邓村村

吾乡石屋位于派潭镇邓村村

其保留着较为原始的自然风貌

这里没有城市里的“钢铁森林”

只有不远处山间吹来的清风

室外露天游泳池

静谧的林间小路

还有古朴的清代客家围屋古建筑

历史悠久,别具特色

黄建华/摄

巫国明/摄

吾乡石屋

由有180年历史的客家围屋古村落

修复改建而成

是广州唯一的古村落精品民宿

黄东亮/摄

黄建华/摄

吾乡石屋

由太平天国翼王石达开宗亲

广府巨富石火星建于清朝道光年间

是珠三角保存较为

完好的客家围龙屋聚落

村落建筑青砖黛瓦,古韵悠长

黄建华/摄

楼高22米六层古炮楼傲立院内

俯视远方,田园风光尽收眼底

成为珠三角现存古村一绝

黄建华/摄

升级改造后的石屋山水环抱

在青山、竹林、田园、池塘、

河流、溪泉与果园之中

与自然山水融为一体

展示出一幅田园与生态

人文与自然和谐共融的精美画卷

黄建华/摄

世外桃源:邓山村

走进小楼镇邓山村

山清水秀,梯田遍布,风光旖旎

让人仿佛置身于世外桃源

田园风光、竹林榄海、

泉流石砖“触手可及”

仿佛置身于一幅和谐美丽的

乡村画卷中

不远处的十里碧道

游客可在清澈见底的溪水中嬉戏玩乐

边欣赏乡村美景

呼吸新鲜空气

边体验山野乐趣

邓山村素有

增城“乌榄之乡”的美誉

乌榄品种主要有左尾和西山乌榄

肉质比较肥厚,适合制作榄角

也可以鲜食

此外

村中还种有其他品种的乌榄

如“砸死牛”,可用来制作榄雕

村中有着上千棵古乌榄树

树叶繁茂,形态各异,自成景观

这里最古老的乌榄树已有700多年历史

漫步在村里

随处可见的彩色涂鸦墙、

色彩斑斓的步径、奇形怪状的花朵大树

清澈见底的小溪

偶尔迎面走来的一群小鸡小鸭

仿佛掉进了宫崎骏的漫画里

场面相当治愈

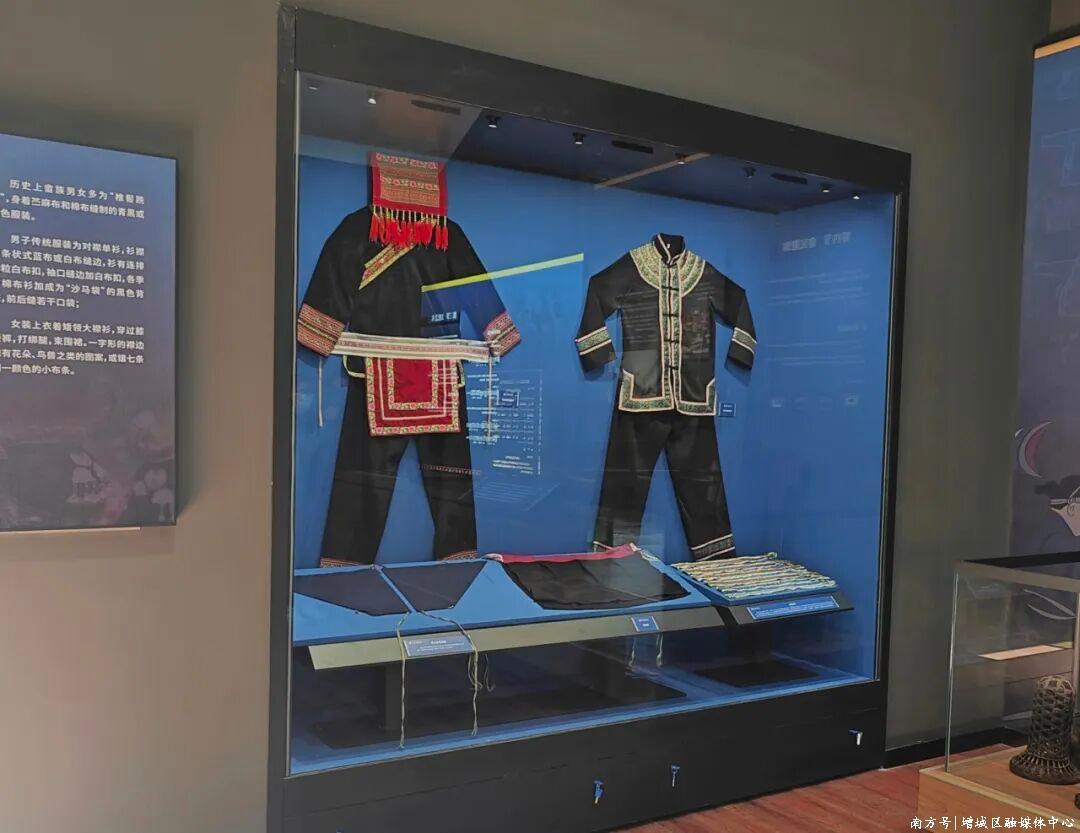

少数民族聚居村:畲族村

畲族村

是广州市唯一的少数民族聚居村

位于正果镇东南部的群山之中

全村面积2.74平方公里

拥有悠久的历史和灿烂的文化

环境优美,乡风质朴

畲族特色墙绘随处可见

畲族民俗馆是

了解畲族文化的必访之地

馆内展示着丰富的

畲族传统服饰、农耕器具和手工艺品

通过图文实物和沉浸式体验

为游客全面展现畲族的文化魅力

畲族村保留着浓厚的民族特色

村民不仅拥有自己的民族语言

还有独特的

歌舞、服饰、图腾和节日文化

其中最具代表性的是畲族祖图

这是一幅长约6米的彩绘绢布

讲述了畲族始祖盘瓠的传说

已列入广东省、广州市、

增城区非物质文化遗产名录

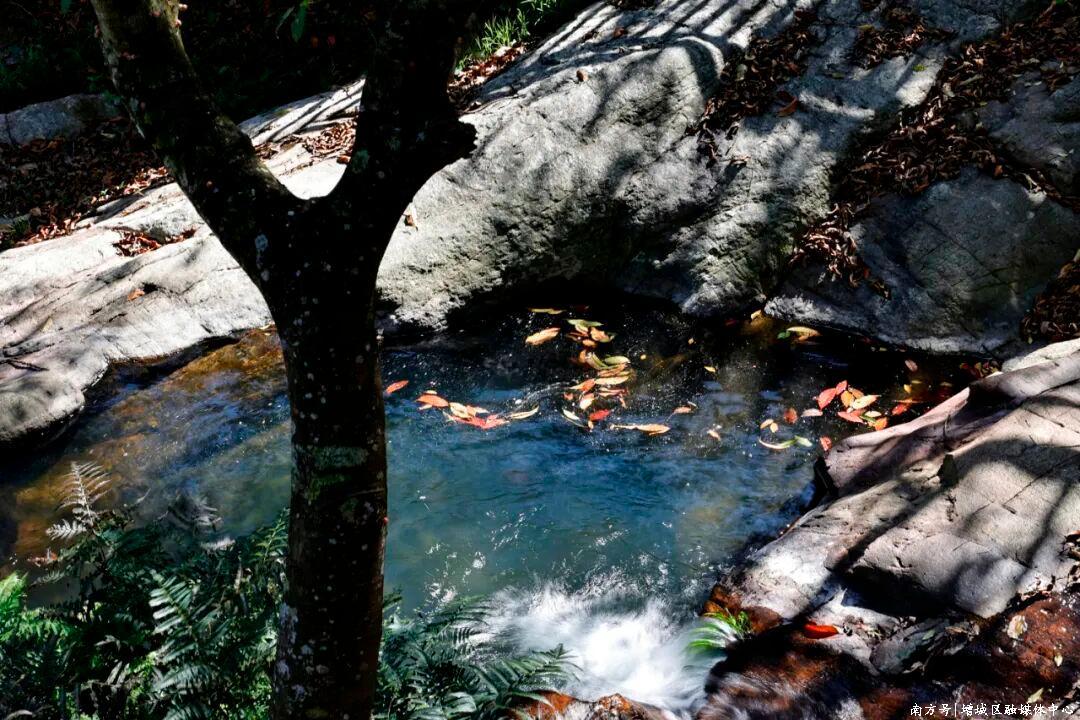

从文化探寻到山水风光

都能在畲族村体验

这里不仅历史悠久

还拥有丰富的文旅资源

地处青山绿水之间

水土洁净

风景如画、美不胜收

有着“广东九寨沟”之称!

当城市里处在热浪翻滚之时

正果镇的畲族村

却如一位宁静的隐士

这里万物自由生长

保持最原始的状态

深潭、奇石、悬崖、古藤、森林

越往深处探索,景色越迷人

从畲族民俗馆旁的小径

沿着溪水向下走

没多远便步入畲寨沟

沟内群山环抱,风景如画

山间流水潺潺,瀑布飞泻,蔚为壮观

巫国明/摄

据了解,畲寨沟里有

“横断瀑布”“叠峦瀑布”

“阴阳瀑布”“酿泉瀑布”等众多瀑布

此外,还有摩崖石刻、“天然石灶”、

国宝级植物活化石——桫椤等

众多独特的自然人文景观

人文景观丰富:白湖村

白湖村是位于增江街最北边的村庄

由于村庄地势低洼

古时遇上洪涝就像白茫茫的大湖

故称“白湖”

与八仙中唯一女仙

——何仙姑的故乡小楼镇隔江相望

白湖村立村于南宋庆元年间

历史悠久,人文景观丰富

是一个极具岭南建筑风格的古村落

尹氏祠堂是一座奉祀

白湖村尹氏族群开居始祖尹秀忠的祠堂

始建于清光绪十三年(1887)

于2009年被立为增城区文物保护单位

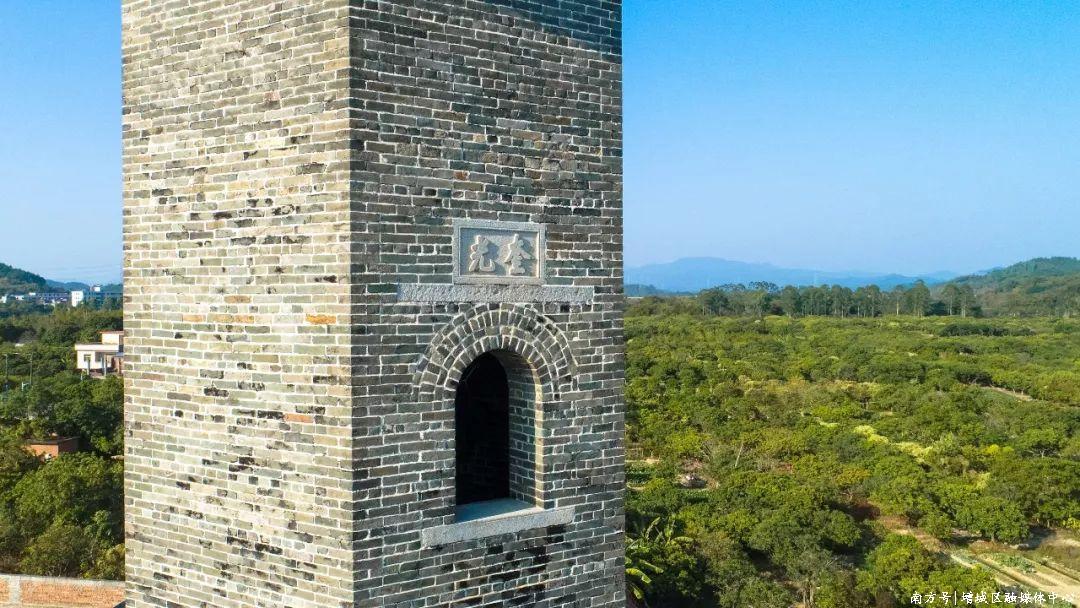

同为增城区登记文物保护单位的白湖文塔

同样历史悠久

白湖文塔,又称文昌塔

始建于清道光乙酉年(1825)

其间经过两次维修

相传

该塔是当时文人心目中的笔魂

每次科举赶考前必先登塔祈祷

离文昌塔不远的地方

还有座始建于清道光年间的北帝古庙

相传,由于白湖村地处洼地

古时经常发生洪涝瘟疫

白湖村便在增江边修建了

这座用以弭灾祈福的北帝庙

白湖村内还有两座乡村防卫建筑

—— 白湖炮楼

据了解,炮楼建于咸丰年间

由于当时当地的治安混乱,土匪猖獗

为保村民生命财产安全,便集资兴建了炮楼

它不仅是增城区登记文物保护单位

更是历史的守护者

村里最有传奇色彩的

当属“烟囱飞榕”

这是一棵长在

一根约12米高的烟囱上的榕树

无水无土,餐风饮露

依旧枝繁叶茂

故又称“神奇飞榕”

让人不禁为大自然的鬼斧神工

与生命的顽强力量所震撼

白湖村还有一大特产,那就是竹子

白湖村江畔翠竹,常年郁郁葱葱

远望像富有意味的一片绿色海洋

人称“竹海长廊”

竹海长廊总长5千米,占地近万亩

被誉为“增江上游的翡翠绿洲”

与江水相映成趣

国庆假期

不妨在增城邂逅古村落

来一场时光深处的慢旅行

那些斑驳的石块、雕刻精美的木质门窗、

飞檐翘角的屋顶

……

都是古人智慧与匠心的见证

蕴含历史沉淀下的宁静与悠然

来源:广州市增城区融媒体中心综合增城古村等

订阅后可查看全文(剩余80%)