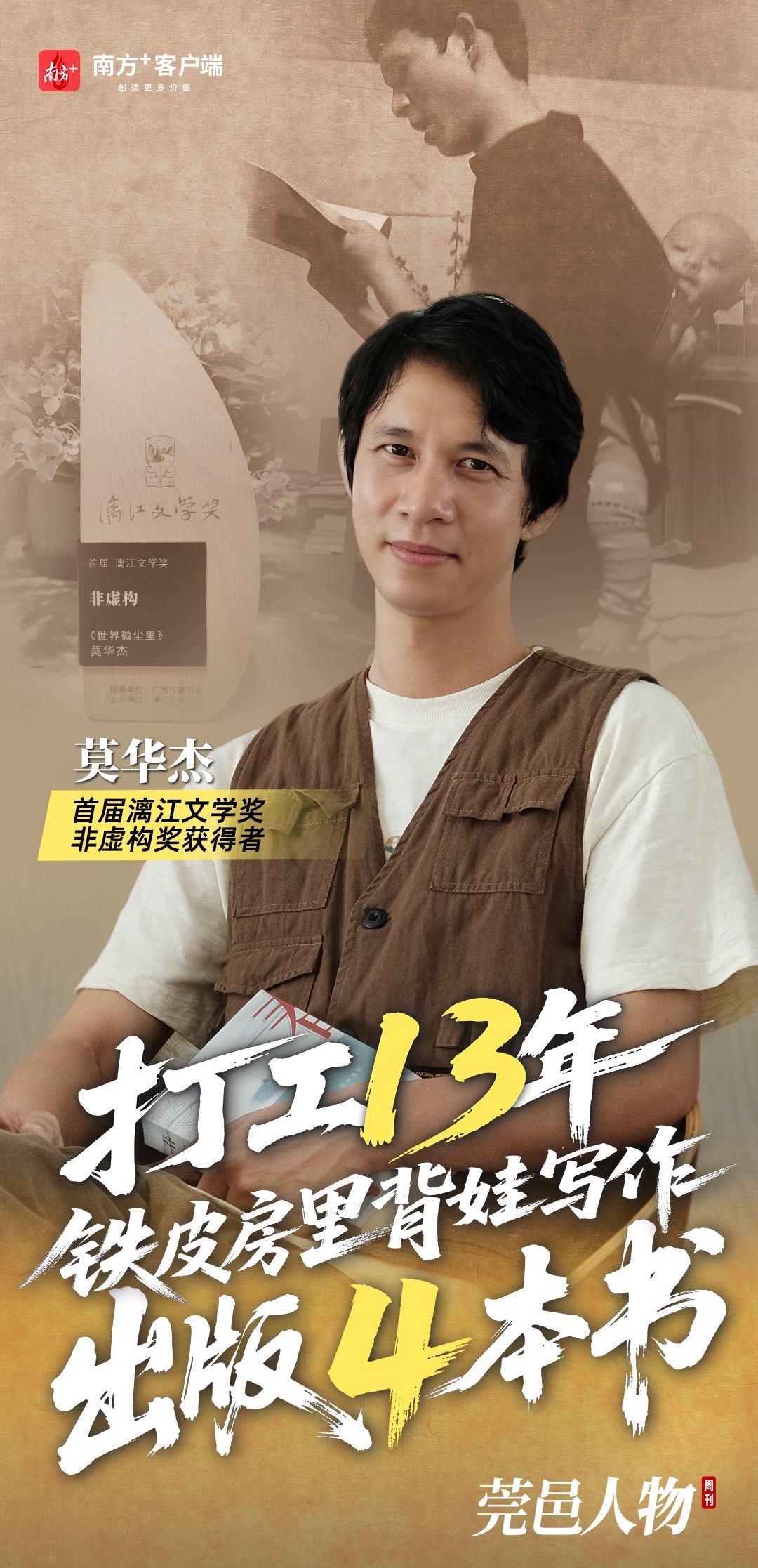

2013年的一张老照片,让今年41岁的莫华杰意外走红。

照片里,他在东莞铁皮房出租屋的小书桌前写作,半岁的儿子被背在身后,妻子随手拍下的画面里,桌面凌乱如当时的生活,却冒出生生不息的写作火苗。

2013年夏天,妻子拍下莫华杰一边背娃一边写网络小说的照片

“那时在天涯论坛写网络小说,每天都要发帖。”莫华杰后来调侃。

没人能想到,这个在火机厂、家具厂、火锅店辗转13年的打工者,会在多年后带着《世界微尘里》站上首届漓江文学奖的领奖台——而这本书里的故事,全是他从生活褶皱里抠出来的真实。

“别看我出版了四本书,加起来还有13部写好的长篇作品放在文档里,没法出版。”他说。

打工江湖里的“写作者”:

在流水线与文字间流转

“许多人读《世界微尘里》,觉得太苦了,以为是我杜撰的。”莫华杰调侃道,“哪能那么多苦全被一个人碰上了。”

莫华杰自11岁起便饱受强直性脊柱炎的困扰,那时他开始做作家梦,白天放牛躲在树林里、晚上睡觉躲在被窝里创作小说,“只不过不能被人发现,怕被笑话。”

18岁,莫华杰离开家乡,南下广东,想要闯荡一番,奈何因学历低、身体疾病原因找工作时屡屡碰壁。而后的13年打工生活里,他在火机厂组装零件,在家具厂打磨木料,在火锅店调配饮品,在电子厂跑业务。最苦时身无分文,却咬着牙不回头——坚信“‘多走几步’‘拐个弯’就会有奇迹”。

莫华杰在租的铁皮房里背娃读书

但艰苦从未磨掉他对文字的执念。受金庸、古龙等武侠作品影响,他幻想自己是“隐于江湖的大侠”:在工厂宿舍的上铺,他撬开木板,半个身子探出去写,像只被卡在笼子里的鸟;下班后在工业区的花坛边写,借着路灯的微弱光亮,忍受蚊子的叮咬,甚至有老鼠钻进裤裆;为了学电脑打字,他一边在流水线前做产品一边背字根……

不管是日记还是小说,莫华杰每日下笔,养成了写作习惯。他把这种坚持比作打球练手感,“长期的积累让写作成为一种本能,下笔的时候就会有‘肌肉记忆’,像惯性一样发挥出来,写起来就没那么困难了。”

他敏感的性格和良好的记忆力,在写作时发挥了作用。很多快要遗忘的事情,在写作时会突然浮现。虽然写真实的人和事会让他有些忐忑,担心被当事人看到,但这种忐忑也恰恰证明了写作需要保持敏感和感知,而不是麻木。

莫华杰整理家中的旧书

对莫华杰来说,生活的褶皱里藏着取之不尽的素材。《世界微尘里》写到的人物和故事,都源于真实的经历,那是他对宿命的一次回望,也是对未来命运的一次展望。他的师父陈启文评价,“没有这样的生命体验,写不出那些深刻的细节。”

为求进步他总是愿意“折腾”自己。他不希望每天都得从早到晚将时间都耗在工厂里,不仅工资微薄同时没有多少时间可以进行自己的文学创作,“不希望一辈子就这样过去了”。

从“莫三通”到获奖:

把疼痛写成光

“故事讲不通、句子不通顺、逻辑不通畅”——这是莫华杰早期在长安文学会参加改稿会得到的评价。第一次参加改稿会时,他的手稿被编辑用红笔批得通红,但那位编辑同时说:“你的故事带着野气,像块好土猪肉,就是被你炖烂了。”

他“绝对珍惜”每次来之不易的“改稿”机会。提前备好作品,编辑改后的红笔痕迹,他逐字琢磨。“东莞给了素人土壤,我像颗种子落在这里,才算活了。”他后来总说,是这座城市的改稿会、文学扶持,让他没在“打工江湖”里丢了笔。

莫华杰日常伏案写作

2009年,作家陈启文来东莞定居,并担任《长安文学》的顾问,第一次看了莫华杰的作品后,便“预言三五年他一定能有所成就”,后来成了莫华杰的“师父”。听过莫华杰的人生故事后,陈启文希望他真实地写一本自传体非虚构作品,不隐藏自己的命运。

最初莫华杰很抗拒,2017年动笔后,直到2019年去鲁迅文学院学习后才重新拾起。他将部分内容截取修改后发给报刊,获得了很大反响,这让他有了继续写下去的动力。

莫华杰与前来东莞讲课的作家莫言合影

后来,莫华杰发现,这种“把自己扒光”的写作是一种释怀。“在书中写下与表妹的故事后,再去舅舅家见到表弟他们,内心的内疚感减轻了,不再将这件事当作负担。”而那些过去经历的艰苦生活,在回忆和书写中,也从痛苦变成了美好的回忆。他认为,“没有经历过痛苦,就不会觉得平淡的美好,痛苦的经历让记忆更加深刻。”

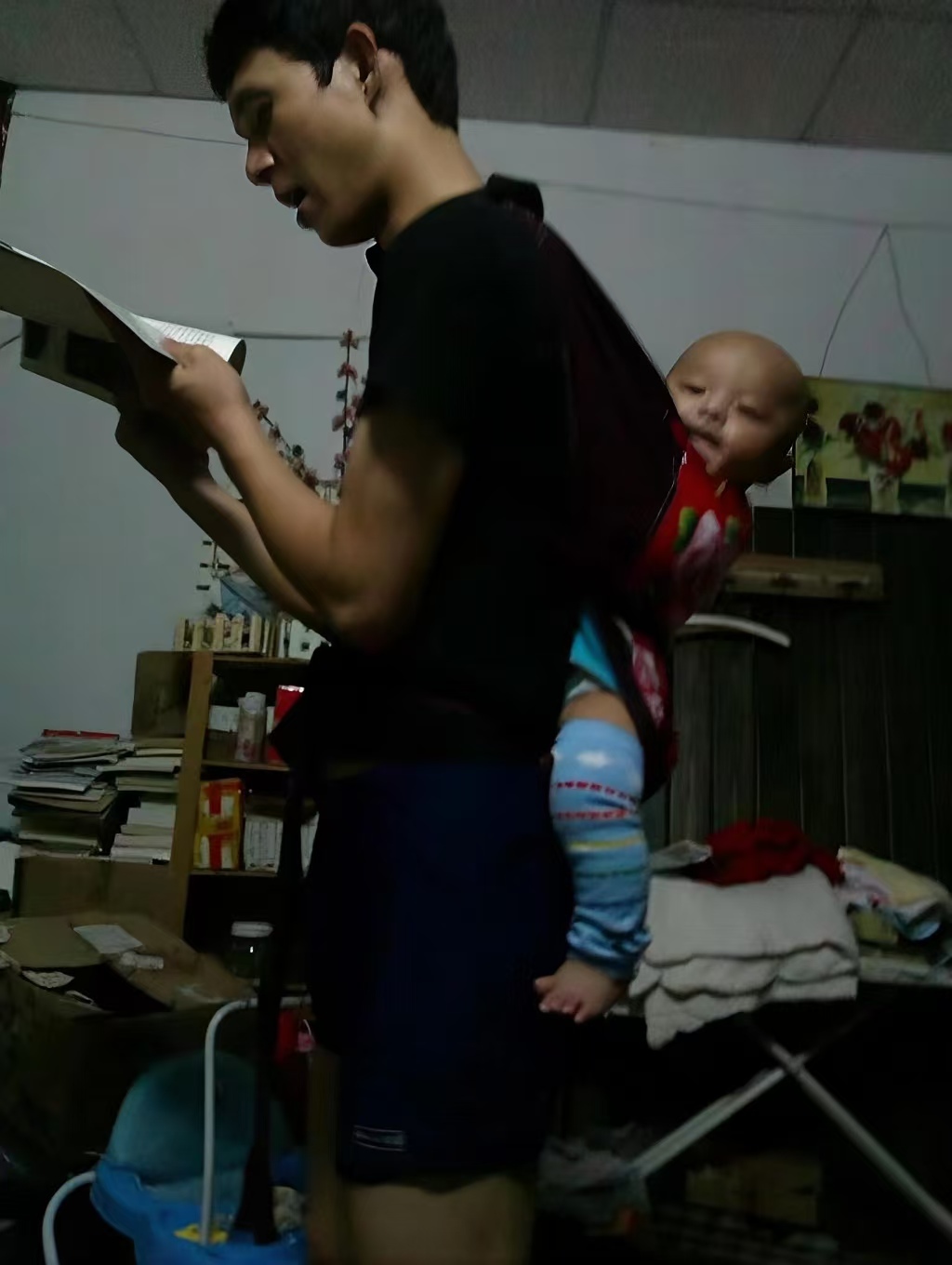

这本《世界微尘里》经历退稿波折,2022年11月,《世界微尘里》出版,先是入选深圳读书节2022年度“十大劳动者文学好书榜”;2023年,它拿下首届漓江文学奖。在获奖名单里,“莫华杰”闯进了人们的视野。

莫华杰参加漓江文学奖颁奖仪式

颁奖词写道——作为一个生活的体察者与思考者,莫华杰既书写隐秘的自我,更超越病痛和绝望。于是,梦想与光芒,照亮了幽暗的岁月与尘埃;微尘的世界里,一位向上向善的普通中国青年,玉树临风。

领奖那天,莫华杰特地穿上西装,而西装却是以前在工厂跑业务时量身定做的工装,已经有好几年没穿过了。作家余华的一句“你这个故事还有点像现实版的活着”让他备受鼓舞,更加坚定了好好写作的决心。

莫华杰给读者签名

对话

保持“野蛮气息”,不被同质化

南方+:你认为自己身上最珍贵的品质是什么?你最想拥有的一种特质是什么?

莫华杰:我认为自己最珍贵的品质是“老老实实写作,勤勤恳恳干活,认认真真生活”。我不想辜负读者,曾经承诺如果读者买了我的书觉得不好看,可以找我退款。

我最想拥有的特质是保持“野蛮气息”,不被同质化。我认为很多作品经过训练后失去了本真,希望自己能保持那种生机勃勃的野性,让作品具有独特的辨识度,在文学的道路上继续坚守自己的风格。

莫华杰回到老家在路边摘下一束野花

南方+:东莞还有许多来自各行各业的素人作家,你有没有阅读过他们的作品?怎么看待这种现象?

莫华杰:我读过一些,比如烧烤诗人温雄珍,她白天摆地摊,晚上卖烧烤,小学都没毕业,却写得一手好诗歌;还有“清洁女工”作家王瑛,作品也很有冲击力,充满了生活的气息。

素人写作有个特点,因为没什么技巧,反而特别贴近生活,带着一股生机勃勃的“野蛮”力量。当然,他们没经过专业训练,作品读起来有时没那么顺,但这种“不顺”有时反而是优点——太顺了、太华丽的东西会显得刻意,就像人生,刻意为之往往不如顺其自然。所以他们的作品有种原生的、活生生的元气,读起来很亲切。

现在越来越多的机会给到素人作家,这是件好事,我就是从改稿会、接受编辑老师指点成长起来的。素人写作受关注能让更多人走进文学,壮大写作的队伍,扩大文学的生态圈。东莞扶持并推广素人写作者,他们受关注后会更有创作激情。希望能搭建更大平台,让更多素人涌现,完善东莞文学人才的阶梯。

莫华杰非虚构作品《世界微尘里》

策划:靳延明

采写:南方+记者 薛屏

设计:孙沛川

图片 受访者供图

订阅后可查看全文(剩余80%)