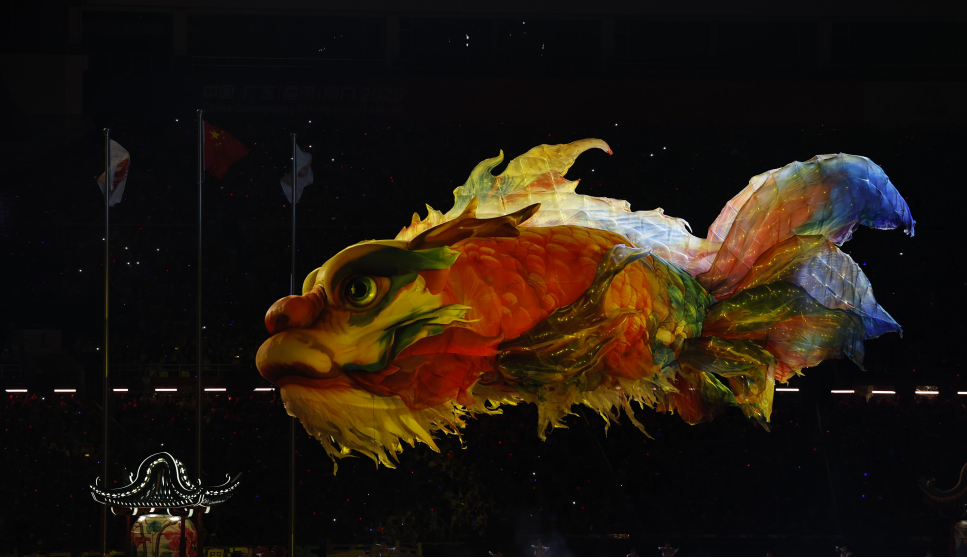

在第十五届全运会开幕式上,一条龙头鱼身、金光闪闪的“神兽”缓缓飘入会场。它体型巨大,气势非凡,灯光照射下仿佛从神话里活了过来,瞬间引爆全场——这就是被网友称为“赛博岭南美学”代表作——鳌鱼。

也有很多网友在问:这条持续全网刷屏的“大鱼”,到底是什么来头?

全运会开幕式上的“鳌鱼”(图源:新华社)

鳌鱼亮相:岭南非遗走向全国

开幕式上的“鳌鱼”形象,其实来自广州番禺的省级非遗——鳌鱼舞。这项民间艺术已有600多年历史,表演时用的雌雄双鳌,金色和银色的鱼鳞闪闪发光,活灵活现地演绎着“书生救鳌、鳌报恩情”的传说。

鳌鱼虽然是神话中的生物,却在岭南文化中有着深厚根基。传说中,金色鲤鱼想跳过龙门变成龙,但因为偷吞了龙珠,变成了龙头鱼身的模样,这就是鳌鱼。它代表着“独占鳌头”,是吉祥和成功的象征。

广州番禺沙湾镇的鳌鱼飘色队伍(图源:视觉中国)

关于鳌鱼的来历,主要有三种说法:一是“鲤鱼跃龙门”的变形;二是《山海经》里记载的龙鱼;三是“龙生九子”中的螭吻。不管哪种说法,鳌鱼都体现了中国人“鱼化龙”的美好愿望,是神话在现实中的投影。

这种对鱼的特殊情感,在临海而居、以水为生的广东人心中,尤其深厚。其源自岭南人千百年来“向海而生”的海洋文化:鱼不仅是生活的依靠,更是精神世界里通达、进取与好运的象征。

惊艳全网的“鳌鱼”(图源:新华社)

锦鲤之跃:从广东走出的“全国好运图腾”

细究鳌鱼的源流,以锦鲤为原型流传较广。广东人向来爱锦鲤,特别是在“风水”圈子,锦鲤既透出祥和泰然的气质,又不需要喂食活物,符合东亚人民传统的美学诉求。

古老的“鲤鱼跃龙门”传说,给锦鲤带来了努力奋斗的意义。而到了网络时代,锦鲤变成了幸运的象征——考试前转发锦鲤、手机用锦鲤壁纸,成了年轻人表达心愿的新方式。

互联网上,锦鲤的形象往往跟“好运”“转运”关联(图源:视觉中国)

而锦鲤文化在国内的推广,其实与广东人的努力密不可分——

1986年,来自广州、曾任全国水产标准化技术委员会观赏鱼分技术委员会委员的许品章首次把被称为“羊城好运鱼”的锦鲤展示在北京首届中国花卉博览会上,引来关注;1988年,许品章在广州迎春会上展出了第一缸高级锦鲤,以19.88万元售出,轰动了穗港两地。

到了1998年前后,广州开始连年举办锦鲤大赛,到了今天,许多国际锦鲤大赛与中国锦鲤大赛都选址广东举办。许品章介绍,锦鲤在我国已形成了一定规模的生产能力,目前普通商品锦鲤的年生产力可达上亿尾。

据休闲垂钓协会统计,2024年中国观赏鱼产业产值超110亿元,锦鲤作为群众基础较广阔的品种,在其中占据了重要位置。而观赏鱼也成为了世界上仅次于猫和狗的第三大受欢迎的宠物。

11月9日,第十七届中国锦鲤若鲤大赛暨第十三届中国国际锦鲤大赛在东莞举办(图源:活动主办方)

“活化石”龙鱼:广东团队20年攻克苗种难题

鳌鱼的其余两种说法,皆是来源于神话故事中的形象。

先说龙鱼。《山海经》中的龙鱼是一种水生神兽,而在观赏鱼的重要品类之中,确实也有一种鱼叫“龙鱼”,学名美丽硬仆骨舌鱼,俗称亚洲龙鱼,是一种古老的原始淡水鱼类。

在观赏鱼的世界里,龙鱼格外特别,其从远古时代存活至今,被称为“活化石”。它体型威武,鳞片闪亮,游动时像龙一样优雅,在华人世界被认为是龙的化身,有招财镇宅的寓意,在东南亚和粤港澳地区尤其受欢迎。

鳞片闪亮的金龙鱼(图源:珠江水产研究所)

自20世纪中后期被开发成为观赏鱼以来,金龙鱼身价居高不下,成为极名贵的观赏鱼之一。广东是全国龙鱼产业的核心地区,在广州的专业市场里,来自世界各地的高品质龙鱼在此交易,一条优质龙鱼价值可达30万元以上,可见这条“水中活龙”背后的产业有多庞大。

长期以来,中国虽是观赏鱼消费大国,但苗种严重依赖进口。为此,中国水产科学研究院珠江水产研究所以高价值、文化寓意深厚的龙鱼为突破口,建设国家级的观赏鱼种质资源库,推动中国观赏鱼产业自主发展。

中国水产科学研究院珠江水产研究所牟希东研究员指出,长期以来,金龙鱼都是依靠国外进口的,珠江所科研团队经过近20年不懈努力,成功实现了金龙鱼从F1代到F4代繁殖,建立了国际领先的金龙鱼雌雄性别鉴定技术,打破了国外垄断。

珠江所培育出的龙鱼苗(图源:珠江水产研究所)

至于神话的另外一个“龙首鱼身”形象——螭吻。如果你留意过传统建筑的屋顶,可能会发现一个鱼形装饰,那就是螭吻。作为龙的第九个儿子,它长着龙首鱼身,喜欢吞火,被放在屋脊上镇宅避火,是“鱼化龙”在建筑上的体现。

广州南越王宫博物馆展出的南汉时期黄釉螭吻(图源:视觉中国)

全运会开幕式上的这条“大鱼”,不仅是非遗项目的精彩展示,更是岭南深厚的海洋文化、观赏鱼产业发展的集中体现——广东人对鱼的喜爱,早已超越了养宠物的范畴,变成了一种文化传承和产业特色。

而这尾游走在神话与现实之间的鱼,也将游进更多人的心里,游向更广阔的世界。

采写:南方农村报记者 黄旭君

订阅后可查看全文(剩余80%)