发球、运球、传球、断球、拼抢……近日,中山第三届“光BA”赛事战意正酣,场上运动员个个生龙活虎。

这场赛事汇聚了联合光电、光大光学、长春理工大学中山研究院等16支队伍,不少球员身份特殊——他们既是企业骨干、工程师、科研人员,也是这片光电热土上的“追光人”。场上是对手,场下是兄弟,更是产业生态中彼此支撑的合作伙伴。

“光BA”的热闹,正是“湾区光谷”人才活力的生动写照。近年来,中山凭借完善的产业链条、富有竞争力的人才政策与宜居的生活环境,吸引并留住了多层次的“追光”人才。从高级工程师到教授、院士,从青年学子到全球创业者,他们在“湾区光谷”打开了梦想绽放的新天地。

教授创业

实验室里长出“新产业”

“这次大会,我又对接了不少上游厂商,对氢能赛道信心更足了!”10月22日,参加完中国氢能产业大会,长春理工大学中山研究院(下称“长理工中山研究院”)教授、博导王芳收获满满。

不久前,她主导的《兆瓦级高可靠性SOC系统开发项目》在2025年中国创新创业大赛省赛中夺得节能环保和新能源及新能源汽车行业领域赛第一名的好成绩,并将于12月进军国赛。此前,该技术已在海南建成天然气SOFC超级充电站示范项目,成为中国电建台湾氢能牧场项目唯一系统供应商,并启动吉林光储充检放一体化超级充电站建设。

从科研到产业,王芳的梦想早在多年海外研究中便已扎根,却在中山开花结果。2022年,她加入长理工中山研究院,担任氢能源材料与低碳创新技术实验室负责人。

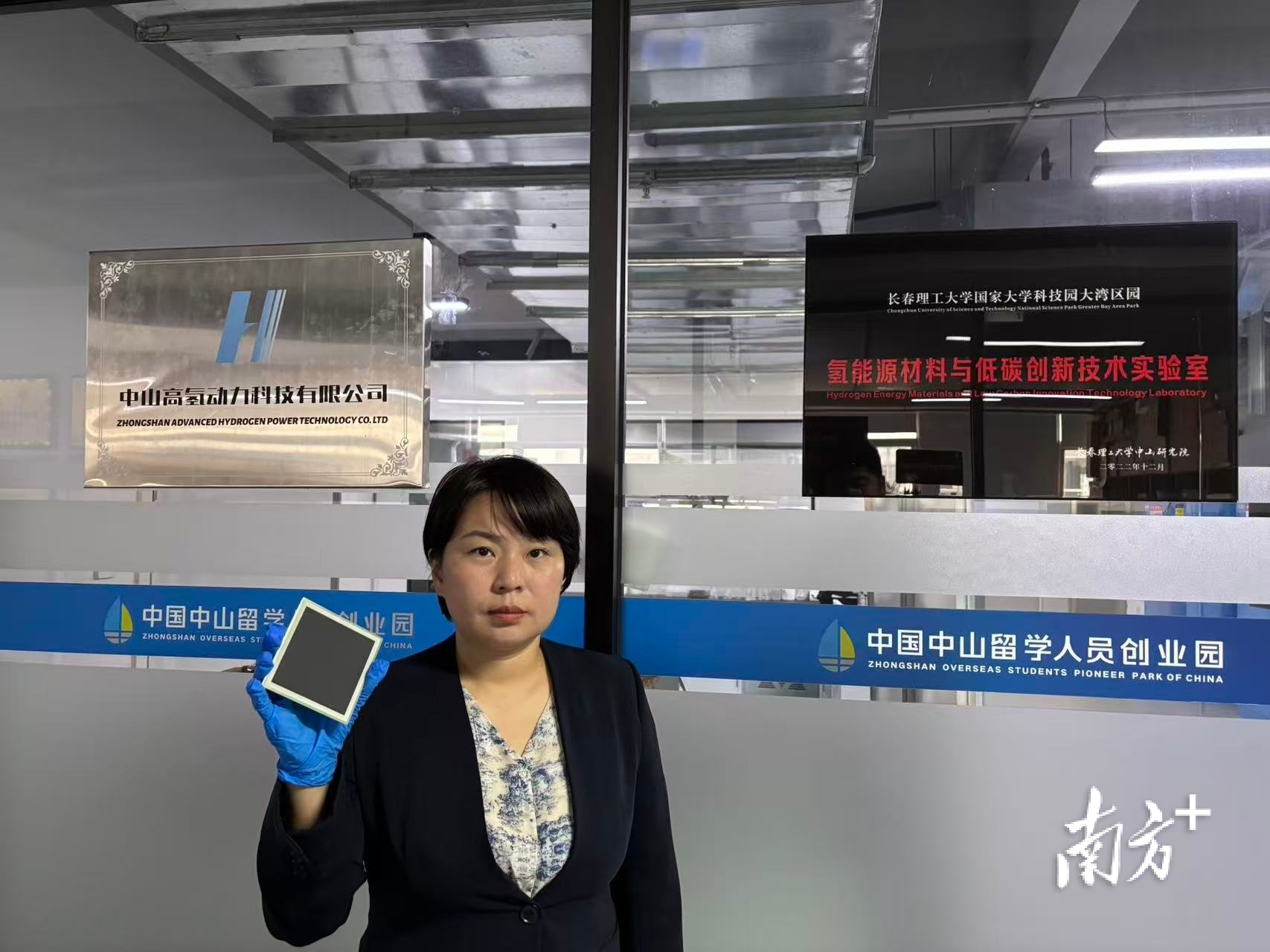

长春理工大学中山研究院教授、博导王芳展示固体氧化物燃料电池SOFC成果。 受访者供图

“当前新能源汽车充电设施面临供需矛盾,我们实验室的核心技术——SOFC分布式发电系统,正是破解这一难题的关键。”王芳介绍,该技术具备燃料多元、效率高、零污染等优势,可为充电站建设提供“免扩容、低电价、高效率”的全新路径。

落地中山三年,王芳团队实现了从技术研发到项目落地的全面突破,孵化出中山高氢动力科技有限公司,团队去年总营收突破1300万元。

“依托研究院的研发与中试平台,我们实现了从实验室样品到工程化产品的快速迭代,在中山市和火炬高新区的政策引导下,快速对接市场、落地场景,完成了从技术团队到科技企业的身份转变。”王芳说。

2024年,研究院获批博士后工作站,为王芳团队吸纳高端人才再添助力。目前,她的团队已拥有4名全职教授、3名博士研究员及15名硕博生,今年还将加盟3名博士后。

“我们是一支‘高校研发+地方孵化+国际领先+产业驱动’的创新团队,希望在国赛中崭露头角,赢得更多市场机会。”王芳透露,公司正启动一轮2000万元的天使融资,计划依托中山的产业与政策优势,完成兆瓦级SOFC产线扩建,申报国家高新技术企业,并在全国复制综合能源超级充电站模式。

王芳团队并非孤例。在“湾区光谷”的创新创业舞台上,长理工中山研究院的科研团队正成为一股重要力量。去年以来,研究院引进了姜会林院士、姚建铨院士工作室,并推动建设“湾区光谷院士联合科创中心”。高端人才,带来的不仅是技术,更是完整的人才生态与产业生态。

平台赋能

名校学子逐“光”而来

“对比了很多城市的名企,在中山,我找到了兼顾发展前景和生活舒适度的理想工作。”近日,陈震香回到母校北京理工大学,向学弟学妹们分享自己在“湾区光谷”的逐梦故事。

去年硕士毕业时,陈震香在校园招聘会上了解到中山联合光电。当时,这家企业在超高倍率变焦、光学防抖等领域已位居行业前列,正向着智能显示、红外光学等新领域延伸产业链,对青年人才求贤若渴。

“我的研究方向是光电成像探测与识别,与联合光电的发展方向高度契合。而且中山正全力打造‘湾区光谷’,火炬高新区集聚了近200家光电企业,产业生态成熟。在这里,我能参与国产光学镜头从技术到市场的全链条过程,这种‘顶天立地’的发展平台正是我向往的。”陈震香说。

作为运营管理与项目管理岗位的新人,陈震香并不轻松——从技术交底、试产排程到量产爬坡都要全程跟进。入职半年,他已在组立、研发、技术、运营等多个部门轮岗,既能在研发端理解产品设计逻辑,又能在生产端掌握落地难点。

“入职5个月,我已能独立协调小型项目、应对生产运营问题,成长速度超出预期。看着方案落地转化为效率提升,我对制造业精益管理有了更深刻的认知,这份工作的成就感很扎实!”陈震香表示,未来他希望向光学系统架构师发展,牵头跨部门的新产品研发。

对于有理想、敢奋斗的青年学子,“湾区光谷”从不吝啬人才礼遇。陈震香表示,中山的人才补贴、购房补贴政策,为刚毕业的年轻人减轻了定居压力。火炬高新区的人才公寓,通勤便捷,周边商超、公园配套齐全。

“初来中山,印象很鲜活:它既有‘湾区光谷’的产业锐气,又保留着宜居的慢生活节奏。周末去香山书房阅读,或到深中通道旁露营赏日落,这种工作与生活的平衡,比一线城市更适合沉下心做事业。”陈震香说。

无独有偶,今年7月,长理工中山研究院硕士研究生赵宝亮也入职了中山一家光电企业,成为一名镀膜工程师。他表示,企业离研究院仅10分钟车程,自己毕业后也不时向精密光学薄膜实验室的老师们请教专业问题,感觉就像在“家门口”就业。

随着“湾区光谷”产业磁力不断释放,像陈震香、赵宝亮这样“追光”而来的年轻人越来越多。以广东弘景光电科技股份有限公司为例,该企业已通过校招引进160名新员工,其中硕士及以上学历占比30%,研发人员中来自重点高校的毕业生占比20%。

广纳英才

突破半导体核心零部件“卡脖子”

10月底,中山天木科技有限公司里,前来考察的晶圆厂商络绎不绝。这家公司在高致密镀层、精密加工及特种材料应用等关键领域实现自主突破,专为先进半导体制造工艺提供高性能的国产替代零部件。

成立仅一年,天木科技已成为华虹集团,厦门联芯等头部半导体企业核心供应商。推动这一切的,是天木科技创始人、总经理张航。

这名新加坡籍华人深耕半导体数十年,从南洋理工大学毕业后前往美国,在半导体装备领域积累了丰富的科研经验与人脉。多年来,量测电化学设备的核心零部件被国外垄断,张航心中始终有个执念——打破这一“卡脖子”技术。

“我们的核心零部件是生产晶圆不可或缺的环节,而晶圆又是芯片的‘地基’。”五年前,懂技术、擅销售的张航决定来到中国寻找创业基地。

一次中山考察,火炬高新区的光电产业园区让他印象深刻:团队可免租金、拎包入驻湾区光谷大厦,在中山留创园免费享受创业辅导、人员培训、法务咨询、资源对接、产学研合作等全方位服务。

天木科技科研团队免租金、拎包入驻湾区光谷大厦。 受访者供图

“半导体行业与微电子、光电技术密切相关。光谷大厦紧邻长理工中山研究院,我们既可利用研究院的高端光电实验室开展研发,还能与院内的专家、博导保持合作,始终瞄准学术与产业前沿。”张航说。

2025年4月,天木科技正式入驻湾区光谷大厦,其核心团队由来自国际一流半导体企业与顶尖科研机构的资深专家组成,平均从业年限超过15年,覆盖机械、电子、算法等多学科。一个“市场+技术+制造”的铁三角团队,在“湾区光谷”迅速成形。

“‘湾区光谷’是光电人才创业的宝地。除了已打入头部企业的核心设备,我们在研项目还有七八个,只要研发顺利,一定不缺市场。”张航信心满满。

借助中山便利的区位优势,张航已与大湾区十几个晶圆厂达成初步合作意向。“现有资源变现没有难度,接下来希望吸引更多投资机构关注,将更多成果推向市场,用十年左右时间实现公司上市。”他说。

【声音】

国际知名材料科学与工程专家王希萌:

中山效率“高得超乎预期”

美国加州州立大学教授、国际知名材料科学与工程专家王希萌学术成果颇丰,他所领导的美国华人专家会拥有1400多名会员,汇聚了新材料、微电子、生物医药、医疗等多个领域的专家、学者。如今他选择扎根中山,这背后折射出的是这座城市在产业生态、政策支持与创新环境上的多维优势。

最初通过“百名海外博士中山行”活动了解中山,王希萌在深度对接中感受到了政府部门对人才的高度重视。他特别提到,中山科研启动资金的审批流程高效得超乎预期。入驻火炬高新区后,他迅速获得关键启动资源,立即着手搭建纳米新材料实验室、购置核心设备。

中山在新材料、新能源等战略性新兴产业的布局,与王希萌的研究方向高度契合。无论是纳米材料在医药表面涂层、药物定向输送中的应用,还是在水净化催化剂、新能源电池石墨烯导电材料中的实践,都能在这里找到对应的产业需求和应用场景。

依托中山的科创平台,他在此与多所高校建立科研合作。教授们可将50%的工作时间投入研究院项目,这种跨地域、跨学科的合作模式,进一步提升了科研效率。

从海外迁移到新环境,生活安顿本是巨大挑战,但在这里,顾虑被一一化解。中山为他安排入住高品质人才房,开通医疗、金融、通信等一系列生活服务绿色通道,让他能够迅速安定,全身心投入科研。

采写:南方+记者 杨慧荣

订阅后可查看全文(剩余80%)