8月27日,广州港集团宣布黄沙水产新市场(即“黄沙水产中心”)9月8日正式开业。这意味着,经营超过三十年的原黄沙水产交易市场即将完成历史使命。(相关阅读>>>)

春节期间的黄沙水产交易市场。

自1994年开业以来,这个占地约28个足球场的市场一直是华南最大鲜活水产市场,年交易量超30万吨,年交易额逾200亿元。它的搬迁,不仅是一次地理位置的转移,更承载着广州人三十年的记忆。

老黄沙,咸腥海风里的广州烟火

对广州人而言,“黄沙”二字不只是一个地名,更是“食在广州”最生猛、最滚烫的活色生香。这里的空气总是湿漉漉的,混杂海水咸味、鱼虾腥气与市井烟火。

上世纪90年代初,黄沙水产交易市场还只是广州港新风公司属下的一个码头装卸站。受水深条件限制,装卸量连年下跌,经营举步维艰。与此同时,广州全面放开水产市场,取消了最后一张鱼票。

老一辈广州港人嗅到海鲜消费爆发的商机。1993年9月,市工商行政管理局批复同意在黄沙码头开办海鲜批发市场。公司迅速确定“借鸡生蛋”思路,仅用大半年,便将码头改造成水产交易市场。

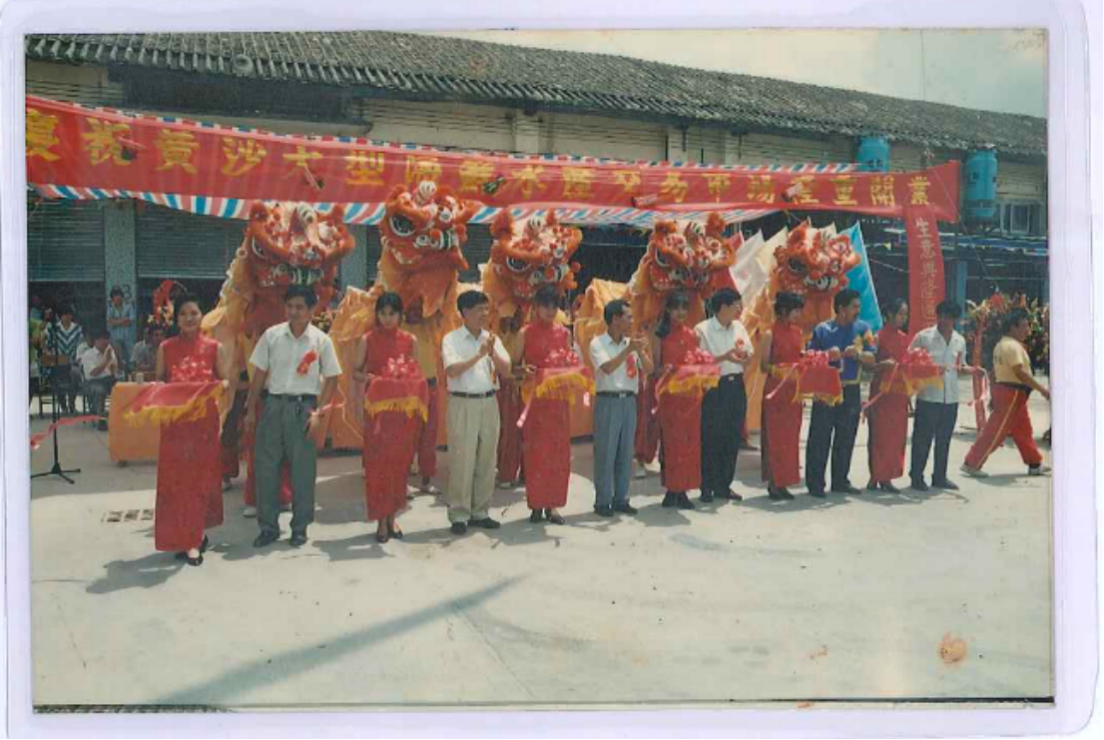

1994年7月,“黄沙海鲜水产交易市场”开业场景。

1994年7月,“黄沙海鲜水产交易市场”开业,成为全国首个进口活鲜水产品专业市场,开业当年交易量与交易额即跃居全国水产市场之首。至2017年7月,新风港如意坊码头整体改造为黄沙水产交易市场物流配送区,码头装卸业务全面退出历史舞台。

“现捞现食”“鲜在当下”的吃法,是在广州吃海鲜的一大特色之一。1995年,市场内的第一家粤式海鲜酒楼开业,提供专门海鲜加工服务,能够为食客即时烹制刚刚在楼下档口挑选的生猛海鲜。

“我们没有经验可循,但我们清楚广州人要吃新鲜东西,这就是民生。”黄沙水产交易市场原副场长胡起斌回忆这段岁月,仍感慨不已。

黄沙水产交易市场建成后,珠三角和全国各地水产商户蜂拥而至,到市场销售和采购水产品。广东和北方的养殖水产商户又不断扩大发展,保证了市场的供货渠道。黄沙水产交易市场在稳定经营中前行,逐渐进入发展的黄金时期。2005年建成新大楼,成为全国首个活鲜水产品入室经营市场。

梁家贤是广州一家老字号饭店的采购主管,为了买到最新鲜的食材,他宁可少睡几个小时,也要赶在天亮之前来到黄沙水产交易市场。“黄沙开业的第一日,我们公司已经在黄沙这里采购。我对黄沙市场真是又爱又恨,我试过在一个大节日,为了拿几条鱼,我在黄沙市场苦等了六七个小时,因为真是人多到你进不去,去要3个小时,还要3个小时才出得来。”

一尾活鱼游出的时代巨浪

黄沙的故事,其实早于1994年。早期,广州人调侃“四季如春没菜吃,鱼米之乡没鱼吃”,道出了计划经济的困局。

转变始于1978年12月25日。广州以水产品市场为突破口,成立全国第一间国营河鲜货栈,实行产销见面、随行就市。1985年4月,广州取消最后一张鱼票,水产市场全面开放。

新风码头夜景。

“终于能痛痛快快地吃上鱼了!”广州黄沙水产有限公司副总经济师翁辉才告诉记者。他清晰记得,1994年黄沙市场开业时,附近顺德、南海的鱼一路“游”进广州的盛况。

黄沙市场的诞生,正是这股改革精神的延续——一个困顿的货运码头,敢于在1994年“洗脚上田”,化身全国水产品流通的风暴眼。

转型立竿见影。开业一季,市场逐渐打开局面,附近小档口纷纷入驻,原大沙头的虾蟹档主也转战黄沙。至1997年,黄沙已成为华南地区水产集散地;一年后,更跃升为全国交易额最大的活鲜水产市场。

老市场转身,新航母启航

当老市场的物理空间再难承载新时代梦想,搬迁便不是告别,而是为了更远航程。

即将投用的黄沙水产中心,位于荔湾区环城高速西南段,珠江主、副航道交汇处的东洛围码头,项目的选址可以说是量身定制,一方面临近广州环城高速出入口,方便陆路运输;另一方面,东洛围码头也能提供航运的便捷,同时相聚原市场仅10公里。

黄沙水产新市场(黄沙水产中心)。

主楼共分为地下2层、地上7层,业态分布也是相当丰富。B1层至地上2层,都是小水产和活鲜交易的商铺。3层以上,主要作为展贸、零售、生鲜加工、餐饮美食、商务办公以及会展等创新业态。

相比旧的黄沙水产交易市场,这里做到数智化和专业化的升级。新建成的黄沙水产中心总建筑面积11万平方米,它不再是传统集市,而是一艘驶向未来的智慧渔业航母——拥有集中供应的海水与氧气,可追溯源头的“数字身份证”,能检测50多项指标的实验室。其志在成为全球水产品的信息、价格、贸易中心。此次升级,一如当年从鱼票到自由市场的跨越,同样需魄力与远见。

黄沙的探索,为广州众多专业市场转型试出一条水深鱼大的新航路。在广州,专业市场的转型升级正于多领域同步推进。

在白云区,江南果菜批发市场的电子结算中心内,巨大屏幕实时显示全球果蔬交易数据。这里作为农业农村部定点市场,果菜交易量连续二十年位居全国首位。市场方正推动数字化升级,打造全国“菜篮子”产销标杆。

在荔湾区,岭南花卉市场与云南斗南并列全国鲜切花批发零售市场之首。市场负责人表示,他们正搭建进出口贸易平台,提升花卉品种研发与科技成果转化水平。

在市场转型升级中,广州注重保留和发扬传统特色。黄沙水产交易市场率先执行的“退一赔三”和“先行赔付”等管理方式,被纳入水产市场消费者权益保护的基本标准,成为行业规范。这些举措既保护了消费者权益,也维护了“食在广州”的美誉。

随着黄沙水产交易市场搬迁转型,广州水产行业迎来新发展机遇。新落成的黄沙水产中心将有效串联水产品从“产地到餐桌”的全产业链环节,打造具有国际影响力的水产品交易中心、价格中心、信息中心、电子商务中心、冷链物流中心和大数据中心。

从一尾活鱼开始的市场化改革,到如今买卖全球的水产贸易;从最初的国营货栈,到如今的智慧水产综合体,黄沙变迁见证着广州改革开放历程,也预示着这座城市更加开放、创新的未来。

国际广州的舌尖与世界的餐桌

黄沙的故事,与一座城市的宏大梦想紧密相连。

8月22日下午,广州市召开餐饮业发展座谈会,市委、市政府主要领导共同出席,16家餐饮企业代表提出意见建议,市直相关部门现场一一回应。

作为一座实时服务超2300万人口的超大城市,广州始终将保障重要农产品稳定安全供给视为头等大事。

如今,广州耕地质量连续八年位居全省第一,粮食播种面积稳定在44万亩左右,全市蔬菜、水产品、水果自给率分别稳定在100%、90%、70%左右。

黄沙转场,不仅是一个市场的搬迁,更是一座城市的进阶。广州建设国际消费中心城市,不仅需要摩天大楼,更需如黄沙这般能连接全球舌尖与餐桌的强大枢纽。

物流与供应链是广州加快建设“12218”现代化产业体系的重要部分,黄沙水产中心成功入选广州市现代商贸流通体系试点第一批支持项目。

位于南海之滨的广东,是妥妥的海洋大省:大陆海岸线长度居全国首位,海域面积居全国第二,海岛数量为全国第三。2023年6月,广东省委十三届三次全会作出“1310”具体部署,将“全面推进海洋强省建设,在打造海上新广东上取得新突破”作为“十大新突破”之一。

耕海牧渔,向海图强。海洋经济成为支撑广东高质量发展的一块“压舱石”。黄沙水产深度融入省、市现代化海洋牧场全产业链发展大局,活鲜水产市场、水产物流配送、冰鲜冻品市场三大经营业务整合,形成全品类水产品集中交易,涵盖市场经营、远洋捕捞、加工贸易、冷链物流、线上交易、食安检测、诚信计量等,成为华南地区规模最大、品类最全的水产品交易市场及广州市唯一同时拥有海洋、远洋渔业生产资格的捕捞船队,持续提升服务保障“菜篮子”能力。目前,广州远洋共有9艘金枪鱼延绳钓渔船在斐济周边海域生产,主要捕捞长鳍金枪鱼、黄鳍金枪鱼、鲣鱼、旗鱼等。年捕捞量超过3000吨,年产值约6000万元。

同样,位于珠江入海口的南沙港是全球最繁忙的港口之一。紧邻南沙港三期码头,建有目前国内港口规模最大的冷链冷库项目——南沙国际物流中心南沙冷链项目。这一超级“大冰箱”不仅为大湾区居民的“肉篮子”“果盘子”“菜篮子”保鲜护航,也书写着广州“买全球、卖全球”的新篇章。

南沙港国际物流中心项目。

“这里有来自世界各地的冻鱼、冻肉、果蔬等上百个品种,如巴西带鱼、越南巴沙鱼、厄瓜多尔白虾、泰国榴莲、智利车厘子……它们漂洋过海而来,再从此处奔向广州、大湾区乃至全国人民的餐桌。”南沙冷链项目业务部经理吴炜佳介绍。

码头与港口,不仅是一次地理空间的迁移,更是一次产业生态的跃升。它承载的是广州人三十年餐桌记忆,开启的是全球水产品流通新格局。

在这片热土上,广州的故事,仍带着咸湿的海风气息,继续奔流向前。

南方+记者 柳时强

订阅后可查看全文(剩余80%)