摄影棚内,剪刀在演员王真儿耳边脆响。按电影《南京照相馆》的剧本,这场戏是赵宜芳(王真儿饰)为护女儿逃出南京城之举——剪掉头发,女扮男装。

刀锋起落间,角色的信念骤然灌注王真儿的全身。导演喊停后,现场同事惊呼:“姐,你剪了自己头发!”王真儿茫然摸向颈后,及腰长发竟已化作齐肩短发。

这绺断发,成了贯通时空的血脉。“我们不仅是演员或创作者,更是1937年受难者的传声者。”王真儿说。当双脚踏上1:1复原的南京街巷,粗布衣衫裹身,时空的界碑轰然倒塌。她感受到,众主创与那些受难者“魂穿”一体,同呼吸,共命运。

“在以往角色塑造,我们很多是站在角色的角度里,流的多是角色的泪。”在接受南方+记者独家专访时,王真儿说,在这部电影里,流的不只是角色的眼泪,更多的是中国人的眼泪。

“温柔的力量最强大”

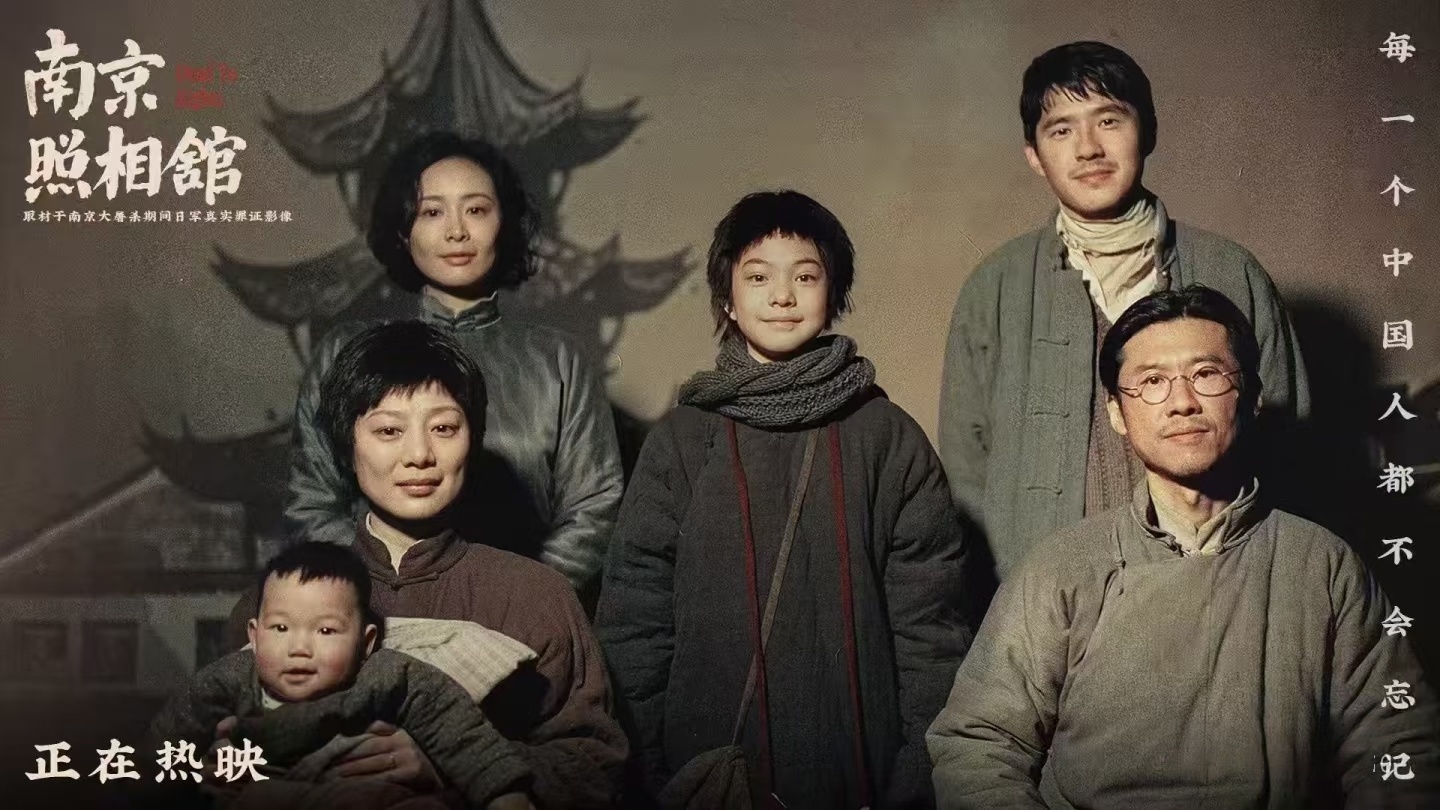

1937年南京,“吉祥照相馆”的地窖里,庇护着七个原本不相干的人:老金一家四口,邮差阿昌(刘昊然 饰)、龙套演员毓秀(高叶 饰)、伤兵宋存义(周游 饰)。

他们最初只为活命而聚。日军摄影师伊藤需要有人冲洗照片,而技术能换通行证。

对于王真儿,饰演赵宜芳既是挑战,也是馈赠。这个角色没有大开大合,情感内敛,演绎难度不小。但正因她是千万普通中国百姓的缩影——如邻家主妇般真实,王真儿的演绎又显得“自然而然”。

老金一家原本日子过得平凡而殷实。老金会自嘲“洗照片技术南京第二,磨洋工技术第一”,他与妻子赵宜芳恩爱和睦,儿女双全。然而,日军的铁蹄踏碎了一切。如今,照相馆的橱窗支离破碎,相纸散落一地。

导演申奥说,赵宜芳给整个金家,乃至地窖里共患难的人以情感支柱。

影片的细节里,处处流淌着赵宜芳的柔情与智慧。

当邮差阿昌为求生计,被迫冒充照相馆成员为日军洗照片,并意外发现了地窖里的秘密时,是赵宜芳第一时间向他伸出了橄榄枝:“你若能救我们,我们就把这洗照片的手艺传给你。”

她的善意,同样温暖了同在地窖避难的演员林毓秀和伤兵宋存义。

得知日军逼近,她近乎疯狂地烙饼,将饼仔细藏于缸底,即使饥饿也绝不动用。“因为饼能带得走,白面带不走。”王真儿道出这位母亲的深谋远虑。

在演绎中,王真儿猛然领悟:赵宜芳身上蕴藏着一种强大而柔韧的力量,如水般无形,却能幻化万千姿态,无声滋养万物,这便是她的至柔至刚。

老金和妻女。

影片并非一开始就展现和谐。对同在地窖避难的追梦女演员毓秀,赵宜芳曾心存芥蒂。“比如毓秀刚来时,赵宜芳甚至不让她睡上面的床,”王真儿坦言这类冲突设计是戏剧的需要,为人物关系的转变提供张力与空间。

然而,表面的“不和”绝非本质。 赵宜芳是千万平凡主妇的缩影,毓秀则代表着另一种追求。王真儿剖析道,无论身份背景,在巨大的战争或灾难面前,中国人最终必然走向团结一致。

无锡路演收官之际,王真儿动情致谢电影《南京照相馆》全体演职人员。通过这部电影,他们将一段真实的历史重现银幕,向所有国人传递这样的信念:我们需要直视,需要面对,需要铭记。

血色1937,和平2025

地窖中的人们,做出了最后的抉择:将两张珍贵的通行证换给赵宜芳母女。肩负着传递真相的重任,母女二人怀揣底片,即将踏上那未知的生死之路。

诀别的时刻到了。强抑着悲恸,众人决定与赵宜芳母女拍下最后的“全家福”。丈夫老金缓缓拉动背景布,祖国的壮丽山河,在狭小的地窖中徐徐展开:紫禁城、劝业场、西湖、城隍庙、黄鹤楼、万里长城……所有人眼含热泪齐声呐喊:“大好河山,寸土不让!”

镜头下的赵宜芳早已泪流满面。就在这时,一个穿透灵魂的瞬间发生:她怀中襁褓里的“儿子”,竟伸出小手轻触母亲满是泪痕的脸。

“我简直为之震惊,”王真儿回忆道。当“大好河山”的誓言响起,她的情感早已决堤,“根本控制不住”。婴儿这本能的触碰,成了压垮情绪防线的最后一根稻草,“我当时那一下真的是崩溃了”。

“他让我彻底相信了,”王真儿说,“那一刻,我就是即将与爱子、与爱人永别的赵宜芳,我可能再也见不到他们了。”

她还感受到,在地窖里的每一个人,都奔涌着中国人最深沉的情感——同仇敌忾的团结,患难与共的不舍,以及拼死也要将真相传递出去的信念。

所有的力量,都在那一声呐喊与婴儿指尖的温度中,轰然爆发。

影片的路演是尤其密集的。可是,当王真儿听到88岁南京奶奶慷慨激昂地喊出“爱党爱国”,所有的疲惫化作了泪水——演员与观众完成了一场关于铭记与传承的双向奔赴。

“我本就是看升国旗都会落泪的人,”王真儿分享道。她忆起拍《亲爱的,热爱的》时,剧本未安排她在夺冠升旗时落泪,但国歌奏响,“泪水唰地就涌出来了”。“我会觉得生在中国太幸福了,当下的生活太幸福了。”

路演现场,饰演女儿婉仪的杨恩又哽咽难言,身旁的王真儿立刻将她紧紧搂入怀中。

路演中的王真儿和杨恩又。

而片场时光,慰藉是双向的。她们合作的首场重头戏,便是拿到通行证奔向出城口,却双双倒在日军屠刀下。拍完这场心碎戏份,王真儿坐在那里,悲伤得难以自拔。这时,小小的杨恩又悄悄走近,轻拍她肩膀问:“你还好吗?”

“恩又绝对是老天爷追着喂饭吃的演员,”王真儿由衷赞叹,她能敏锐感知周围人情绪,自然地用拥抱、贴贴小脸来安慰你。路演结束后,王真儿甚至给杨恩又的妈妈发去信息:“因为恩又,我有了想做母亲、想生一个女儿的冲动。”

“断舍离”里的生命课

拍完电影《南京照相馆》,王真儿才真正懂得何为“奢侈”——战火中,能吃上一口东西、活着,已是莫大奢望。这份刻骨经历,将她对“幸福”的感知、对生命的感恩,放大了“不知多少倍”。

“我学会了如何更好地滋养自己。”王真儿说。这份滋养,始于最寻常之物。

古人云“人活一口气”。在她看来,这口气的根基,就蕴藏于每日五谷杂粮。“它们无声传递着最朴素的智慧:好好吃饭,好好睡觉,仅此而已。”大道至简,成为她生命滋养的起点。

带着这份认知,王真儿选择将心安放在一座相伴六七年的小院。她重新规划时间与空间,坚定搬回。驱动她的,是内心日渐清晰的声音:“大自然和生活环境赋予的能量,远比一味追逐外在事物重要得多。”

布置小院,她不再热衷添置,反倒进行了一场深刻的“断舍离”实践。“我最近清理了非常多东西,”王真儿坦言,“这两年,我的人生课题就是厘清‘什么是想要的’和‘什么是需要的’。现在,我觉得我想明白了。”

她的感悟切中现代症结:“其实你想要的东西太多,而真正需要的,不过是一点点而已。”她以质朴需求为例,睡觉不过一张床,房子再大,躺下的空间有限,山珍海味再诱人,一日不过三餐。

这份清醒映射在演员身份上。无论观众赋予的角色光环还是公众标签,她都保持距离:“那些全是观众赋予我的,跟我没有关系。别人眼中的‘我’,是千千万万个形象;而我眼中的自己,才是真实的‘我’。”她更珍视小院里那个为黄瓜发芽欣喜、为蚂蚁困扰寻找解决办法的具体而真实的自己。

生活中的挑战永无止境,无论“名利场”还是小院,无论工作难题还是“蚂蚁入侵”,本质并无不同。“每年想通一个道理,甚至可能好几个月就想通一个,”王真儿说,“因为问题是不断发生的,而我们是在不断解决、不断想通的过程中成长的。”

这种成长,也包含对时间流逝的坦然。她会对网友笑称“三十大好几了”,这源于由衷接纳:“我从不曾畏惧年龄增长。”二十岁时,她珍视二十岁的劲儿,如今站在三十甚至近四十的门槛,她依然欣然拥抱此刻的一切。

对王真儿而言,处理工作纷繁或照料小院生机,都是在践行同一生命课题:通过“断舍离”外在的冗余与干扰,持续向内探寻那份“生生不息”的力量。

从战火中领悟的生命珍贵,到日常饮食睡眠的朴素滋养,再到小院空间与心灵的净化,这场王真儿与电影《南京照相馆》的深度对话,最终沉淀为一种更清醒、更扎根、更珍视当下的生活智慧。

南方+记者 刘长欣

受访者供图

订阅后可查看全文(剩余80%)