这几天,罗永浩与西贝的预制菜之争不断发酵。罗永浩公开质疑西贝部分菜品是预制菜;西贝创始人贾国龙坚决否认,通过向消费者开放后厨、公布“罗永浩菜单”等方式反击。舆论场的这场预制菜之争该如何平息?

预制菜引发争议其实并非新鲜话题。由于罗贾之争一方是知名网红,一方是知名餐企,所以掀起了比以往更为强烈的波澜。大批网友跟进讨论,折射的则是消费者对预制菜野蛮生长的焦虑。近年来,餐饮企业预制菜比例逐步走高,消费者也在逐步接受。罗贾之争之所以引发消费者共鸣,就在于双方争议的焦点,正是消费者的困惑所在:怎么区分预制菜,如何确保预制菜是健康菜,如何避免遇到预制菜冒充的现炒菜?

2024年3月,市场监管总局等六部门联合印发加强预制菜食品安全监管的通知,曾经明确了预制菜的定义和范围。有业内人士称,按照通知中的定义,只有使用第三方加工的才叫预制菜,自有中央厨房出品的不算。而根据行业协会发布的一个标准,即热、即烹、即配、即食的菜都算预制菜,又让几乎所有菜品都成了预制菜。也就是说,预制菜的定义尚没有明确且统一的标准。

模糊的定义,带来认知的分歧。从商家角度看,餐饮行业运营必须考虑成本和效率。提前处理食品,特别是将耗时较长的工艺提前完成,可以提升出餐效率,减少顾客的等待时长。中央厨房的模式,能够通过规模化采购降低成本,提升不同门店的标准化水平,保证同一品牌的品质一致。提前加工部分菜品只不过是优化烹饪流程、提升烹饪品质的一环。

从消费者的角度看,没有锅气的食物就没有灵魂,预制菜品口味难以保证,尤其不少外卖商家在脏乱的卫生环境中,直接加热便宜劣质的预制菜包售卖,品质更是堪忧。还有部分商家打着现炒的旗号,实际上只不过微波炉过一下、锅里加热一下,收费却一点儿没少。无视消费者的身体健康、侵犯消费者的知情权和选择权,部分商家的操作让预制菜与“劣质菜”挂钩,使得消费者一看到菜品有预加工环节就联想到安全和品质风险,心里难免七上八下。

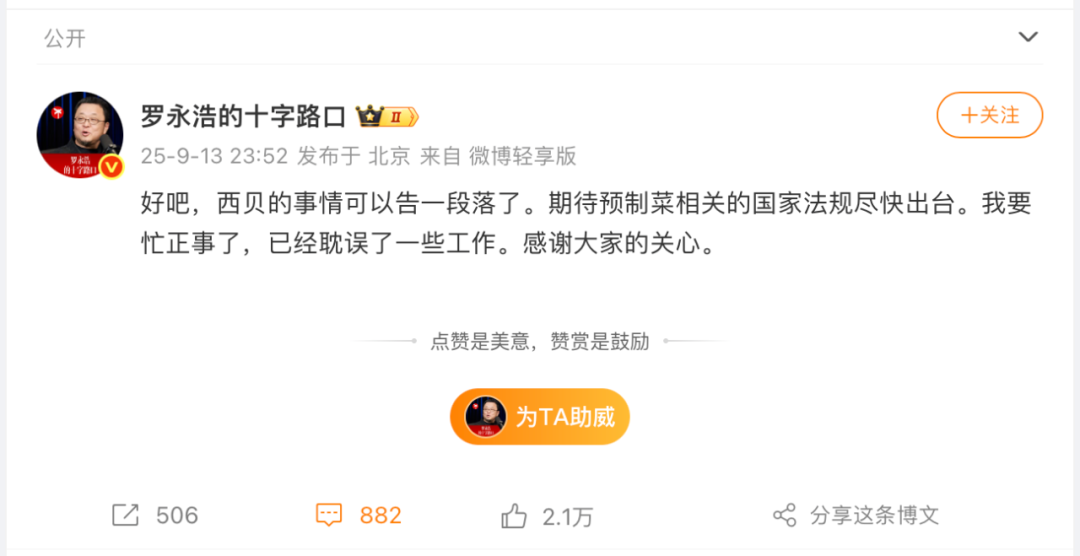

预制菜之争亟待国标平息,商家和消费者亟待对照国标取得共识。9月13日深夜,罗永浩发文表示“西贝的事情可以告一段落,期待预制菜相关的国家法规尽快出台”。据报道,国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案现已通过审查,即将向社会公开征求意见。草案对预制菜的分类、原料、加工工艺、贮存运输及检验方法作出了统一规定,并首次提出“不添加防腐剂”等强制性指标,既保护预制菜产业健康发展,也保护消费者舌尖上的利益。更为关键的,预制菜“身份”将有统一说法,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,将首次纳入强制信息披露范畴。

舆论不必污名化预制菜,餐饮企业也不能让食客稀里糊涂吃下预制菜。数据显示,2024年中国预制菜市场规模已经达到4850亿元,同比增长33.8%,预计2025年将突破6173亿元。预制菜产业方兴未艾,国标出台正当其时。餐饮企业应该以此为契机,主动公示菜品预加工情况,用真诚换取消费者的信任。商家与消费者达成安全、美味、透明的共识,预制菜才会越来越“香”。

订阅后可查看全文(剩余80%)