广东美术大作《大美天山》钤印收官

9月25日,新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝大会举行之际,广州美术学院创作室里,一幅粤新共创的巨作正在画上圆满句号:由广东省文联组织创作,长16米、高3米的大型国画《大美天山》正式钤印收官。据悉,该作今年10月还将有望亮相上海中华艺术宫举办的“其命惟新——广东美术百年大展”。

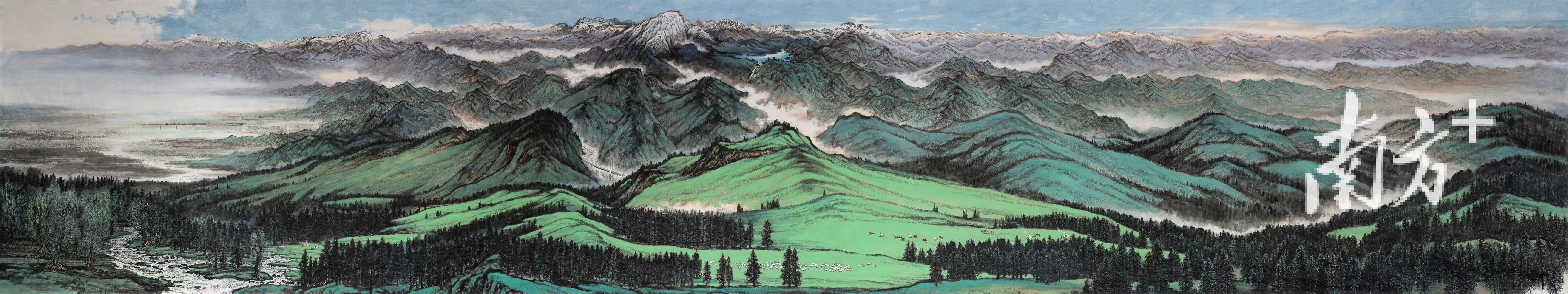

《大美天山》长卷

今年是新疆维吾尔自治区成立70周年。“天山云杉根连根,各族人民心连心。”如今,通过粤新文艺界的携手努力下,这一愿景正在成为生动现实。多部两地共创的文艺精品力作,正在中华文化百花园里竞相“绽放”——

“去辽阔处——阿勒泰·花城文学周”举办期间,阿勒泰花城文学创作基地正式成立,构建粤新文学联动新平台;电影《加油吧!娜依拉》《手捧繁星》相继在喀什开机,以青年励志故事展现新时代民族团结图景……广东文艺将如何书写文化润疆、以文化人的新篇章?这场跨越山海“双向奔赴”的文艺交响,让人倍加期待。

以美为桥

重走岭南名家“丹青丝路”

25日上午,广州美术学院创作室内欢声笑语不断,充满着迎接“收获”的喜悦。随着广州美术学院副教授、广东省书法家协会主席团成员谭文选精心刻制的印章“大美天山”缓缓落下,大型国画《大美天山》创作正式宣告完成。

广州美术学院副教授谭文选创作的印章“大美天山”

云蒸霞蔚的博格达峰,水光潋滟的天山天池,风驰电掣的兰新高铁,气势恢宏的果子沟大桥,还有漫山遍野怡然漫步的牧民与牛羊,共同编织成一幅新时代新疆风光秀美、物阜民丰的“大美画卷”。

《大美天山》长卷由广东省文联组织创作。在中国美协副主席、广东省美术家协会主席、广州美术学院党委书记林蓝领衔之下,蔡拥华、许敦平、刘文东、杨峻等主创团队成员,从策划至今已经“奋战”了整整三个月。

主创团队成员在《大美天山》长卷前合照

林蓝介绍,《大美天山》长卷留下了粤新两地十余位汉族、维吾尔族、哈萨克族艺术家的笔触。“当岭南的温润笔墨遇上西域的雄浑气象,必然会诞生属于这个时代的艺术精品。”中国美协副主席、新疆美协主席郐振明如此期待。

长卷创作堪称跨越山海的“双向奔赴”。今年7月,由广东省文联、新疆文联、新疆生产建设兵团文联共同主办,文化润疆行“天山长卷”采风创作活动在天山脚下拉开帷幕。画家们深入田间地头,将草原牧场的壮美风光尽收笔底。

“新疆是能给画家带来激情的地方,相信来到这里的每位广东画家都能被我们新疆的色彩深深吸引。”新疆美术家协会副主席艾力江·买买提说。

“天山变绿了,是我们来到新疆最切身的体会。”映入眼帘的崇山峻岭、森林草原深深打动着林蓝,兰新高铁、果子沟大桥等新疆基础建设日新月异的变化,也激发着两地美术家的创作灵感。

“岭南画家基因里有着对‘绿美’的敏锐触觉,画出‘新疆的岭南’也成为我们的强烈愿望。”广州美术学院副院长蔡拥华介绍,主创团队为此在调色板上花了不少工夫,实现青绿山水与岩彩画的创新融合,给长卷平添一抹绿意盎然的水墨氤氲。

采风创作活动的授旗仪式上,两地艺术家手中接过的不只是一面旗帜,更是传承“以美为桥”使命的一道“接力棒”。

作为丝绸之路的咽喉要地,新疆不仅拥有巍然壮观的自然风光,更承载着熠熠生辉的千年文脉,向来是文化艺术创作的“富矿”。岭南画家的“新疆情结”同样由来已久。20世纪以来,司徒乔、关山月、杨之光、古元等岭南名家先后远赴西域边地考察写生,凭借“折衷中西,融汇古今”精神探寻艺术革新路径。

万里壮游的写生纪行,激发了广东乃至全国画坛的创作新面貌。在主创团队看来,《大美天山》既是对傅抱石、关山月合作《江山如此多娇》的致敬,也是重走岭南美术大家写生路的生动实践。

上世纪60年代,关山月、黎雄才带领广州美院师生创作大型国画《向海洋宣战》,“劳动、教学、创作”三结合的创作方法为人津津乐道。这一创作方法也在此次长卷创作中得到沿用。采风之行也推动着岭南画学探索创新。团队成员将无人机航拍与数字手绘相融合,通过天山褶皱肌理的影像采集进行推演,使空间构成展现出更强的视觉张力。

长卷创作尽管已经告一段落,两地美术交流的征途才刚刚启程。广东省美协正围绕新疆美术人才培养、美术精品创作、美术资源调查、非遗保护等方向全面布局。其中,广东将计划三年内组织30位美术名家赴新疆各地写生,同时打造“艺彩润疆云课堂”等线上课程,推出“丹青里的新丝路”等线下活动,增强中华民族的文化凝聚力。

岭南的木棉花与新疆的雪莲花正在两地名家笔端齐头并放,画卷的长度可以丈量,粤新两地的深情厚谊却在笔墨丹青间无限绵延。

扶持新秀

花城与阿勒泰的文学情缘

“过去我在广州书写故乡新疆,接下来要在新疆书写广东。”阿勒泰青年作家巴燕·塔斯肯(以下简称“巴燕”)兴奋地说道。接受南方+记者采访时,这位毕业于广州大学中文系的“95后”作家恰好在鲁迅文学院参加培训,行程十分匆忙。

巴燕告诉记者,他的写作始于在广州读书时对家乡的思念。珠江河畔,他似乎更清晰望见阿勒泰的亲人与群山。这种思念最终在他的笔端流淌,汇聚成一本书。

今年8月,他在花城出版社推出散文集《克兰河畔》,这也是“花城·西遇记”的首部作品。对他来说,这部讲述北疆阿勒泰地区的乡居日常的作品堪称一座里程碑,预示着自己离梦想的实现又近了一步。

巴燕与花城出版社的缘分,可以追溯到两年前。2023年,他在《民族文学》发表了非虚构散文《克兰河畔》,清新自然的文风与哈萨克族的日常很快就吸引了花城出版社社长、《花城》杂志主编张懿的关注。她通过同行联系到巴燕,鼓励他进行更多的尝试与探索。后来,巴燕的创作灵感源源不断,越写越多,甚至主动向《花城》杂志、花城出版社投稿。

“我在很短时间内就收到了花城回应,可谓‘一拍即合’。花城出版社对文坛新人的扶持力度非常大,让我对未来的创作之路充满信心。”巴燕说。

张懿坦言,花城出版社与《花城》杂志始终关注着新疆作家的创作,不管是刘亮程、李娟这类著名作家,还是巴燕这类冉冉升起的文坛新星。除了持续打造蜚声海内外的“花城·李娟”IP,近期还推出“花城·西遇记”系列丛书品牌,计划出版更多边地题材的作品。

“我们的视野要更广阔,志向要更远大:不仅要关注在新疆生活的作家、还要关注在其他地方生活的新疆作家,不仅要关注老作家,还要关注新作家,不仅要关注文学,还要关注‘大文化’。”她说。

近年来,花城出版社和新疆文联、阿勒泰文联、喀什文联一直保持着紧密的联系,共同发掘好作家、好作品。日前,花城出版社尝试打破文学的边界,推出了新疆作家王族的《植物呼吸,动物奔跑——西部生物志》,接下来还将出版《阿尔泰山植物图鉴》《喀纳斯笔记》,以及青年作家阿依努尔·吐马尔别克的作品。

今年9月,由广东省出版集团、阿勒泰地委主办的“去辽阔处——阿勒泰·花城文学周”在阿勒泰地区拉开大幕,共举办近20场跨地域、跨媒介、跨文化的活动,包括推出“花城文学IP推荐榜”、开启“番茄小说×花城文学共创计划”、揭晓花城文学院第二届签约作家与评论家阵容,“文学的角落——阿勒泰花城文学创作基地挂牌仪式”“岭南以南,天山以北——粤疆文学期刊交流会”等活动也轮番登场。

阿勒泰·花城文学周期间,花城文学院公布第二届签约作家与评论家阵容

值得一提的是,阿勒泰花城文学创作基地的成立,将为花城出版社带来更多的可能性。它将聚焦挖掘边疆故事、培育本土创作者,通过组织采风、沙龙、研讨和作家驻点等活动,助力创作更多展现地域特色的作品。

“希望我们能够通过‘花城’这座桥梁,把更多的全国的作家带到新疆这片土地去,创作出更多、更辽阔的作品。”张懿表示。

光影聚力

还原援疆工作坚守与温度

近两年来,《加油吧!娜依拉》《手捧繁星》两部以援疆工作为题材的粤产电影陆续在新疆喀什开机,艺术化呈现援疆实践。粤新两地在策划、创作、拍摄、宣发及人才交流等环节深度合作,以光影之力拓宽文化润疆之路。

青春励志片《加油吧!娜依拉》入选广东省重点影片项目库,改编自深圳市第二职业技术学校的故事。主人公娜依拉是一位来自喀什的少女,在深圳对口援疆政策支持下,来到深圳职业学校求学,最终在以男性为主的全国汽修技能大赛勇夺冠军。

《加油吧!娜依拉》剧照

“从立项开始,文化润疆就是这部影片的核心主线。”铮嵘(东莞)影视制作有限公司CEO、《加油吧!娜依拉》出品人、总制片杨小羊接受记者采访时介绍,近年来,“广东技工”政策帮助了许多新疆青年,这些跨地域、跨文化的青年成长故事,成为粤新两地在教育援疆、技能人才培养成果的最好说明。

《加油吧!娜依拉》剧照

为从服装、置景、拍摄场景等细节,全面呈现多姿多彩的民族文化,影片先后走进新疆白沙湖、达瓦昆沙漠景区、喀什古城及乡村等地取景。目前,影片已完成拍摄制作,预计将于今年年底在广东、新疆两地重点上映。

《加油吧!娜依拉》剧照

另一部备受期待的治愈系新主流电影《手捧繁星》,则于9月19日在喀什开机。该片以新一轮对口援疆15周年为背景,聚焦“深喀社工站”这一创新援疆模式,讲述一段跨越十年的师生双向成长故事。

“艺术化地呈现援疆15年的巨大成就,是本片的出发点与使命。”该片导演宁敬武表示,丰富的援疆案例提供了大量创作素材,“电影以‘深喀社工站’为核心事件,既能展现社会工作援疆的创新,也能更深入体现民族融合”。

据介绍,影片将延续宁敬武“大事件+魅力人物”的创作风格。剧组组织主演深入当地体验生活,学习鹰舞、叼羊、骑牦牛等特色技能,旨在为影片注入鲜活的新疆元素,真实还原援疆工作的坚守与温度。

目前,《手捧繁星》已开启了为期3个月的拍摄,足迹将横跨新疆与深圳两地,通过时空交错的镜头语言,展现帕米尔高原的辽阔壮美与喀什古城的万种风情,串联起粤新两地“双向奔赴”的深情。

《手捧繁星》开机仪式

广东电影人在援疆实践中,始终坚持“两地联动、多方参与”的制作模式。《加油吧!娜依拉》在拍摄过程中,与喀什大学、当地宣传部门及社区保持密切合作,大量启用当地群众演员,确保影片在地域文化表达上的真实性。《手捧繁星》则得到深圳援疆前方指挥部、喀什地委宣传部等单位的指导,集结了深圳与国内多家优秀制作机构,形成了强大的创作合力。

广东省电影家协会相关负责人表示,这种深度协作不仅提升了影片的艺术品质,更在实践层面促进了粤新两地在影视制作、文化交流、人才培养等方面的深度融合,为后续合作奠定了坚实基础。

■对话

让观众读懂新时代“天山故事”

南方+:此次《大美天山》长卷创作的初衷是什么?

蔡拥华:今年是新疆维吾尔自治区成立70周年。《大美天山》的创作初衷是希望通过多民族艺术家的合作,绘制一幅展现新时代新疆风貌的巨作。我想在国人心目中,天池就是非常理想化的、仙境一般的画面。新时代的天山有很多与人民生活有关的工程,比如兰新高铁、果子沟大桥。广州美术学院一直都坚持这样的理念:“用传统的笔墨去描绘热气腾腾的新生活。”我们在采风过程中,看到不少乌鲁木齐市民每逢周末,都开着汽车到天山大峡谷度假,这种新时代新疆人民的生活也特别触动我们。我们希望这些元素都在《大美天山》长卷得到体现。

南方+:岭南画家创作新疆题材,两地艺术风格如何得到平衡的体现?

蔡拥华:岭南艺术细腻温润,扎根于多雨丰饶的土壤;新疆艺术则浓烈奔放,充满辽阔地域的苍茫感。我们特别期待能画出“新疆的岭南”。为此,我们突破传统青绿山水的限制,融入岩彩画的层叠技法,既保留中国画的东方韵味,又强化西域色彩的绚丽感。例如画面中博格达峰的霞光、天池的碧波,均通过水墨淋漓的铺陈与色彩层层渲染相结合,形成“远看有气势,近看有质量”的视觉张力。

南方+:创作过程中遇到哪些技术挑战?团队如何协作攻克?

蔡拥华:大型创作必须经过生活的采风和构图的凝练。《大美天山》长卷在草图构思阶段,团队就绘制了14稿小样。我们在这个基础上,运用数码投影技术将定稿放大至大幅宣纸上。然后是利用升降车快速铺色,层层渲染,完成将近七成的画面。到了打磨阶段就需要慢工出细活,这是最耗时的“拉锯战”。因为中国画纸张脆弱,越到后期越需谨慎,每一笔都需兼顾笔墨韵味与造型精准,不能出现败笔,所以我们每天都要不停地对造型进行一再修订。

南方+:此次创作对“文化润疆”有何更深层的意义?

蔡拥华:艺术是沟通的桥梁。广东与新疆画家在写生中共同生活、切磋技法,这种互动本身就是文化润疆的生动实践。我希望《大美天山》长卷展出时,新疆、广东两地观众都能从作品里看到新时代的“天山故事”,愿意在大画前留个影。这样才不负我们作为新时代创作团队的追求。

南方+记者 杨逸 戴雪晴 徐子茗

统筹:李贺 李培

订阅后可查看全文(剩余80%)