叠衣服、调酒、做冰淇淋……这届机器人简直是“天选打工人”!

叠衣服、调咖啡、分拣产品……在刚刚落幕的2025世界人工智能大会上,超过150台人形机器人同台竞技。与过去“秀花活”不同,这届机器人,真的能“干活”了,各家厂商的机器人不再是冰冷的静态展品,而是纷纷“动了起来”,用尽“十八般武艺”。

为了满足不同场景和需求,市场开始对人形机器人进行分类。目前,市场上的人形机器人主要分为三类:工业级、消费级与展演级。这些机器人已经能“各司其职”了。

受访者 供图

展演级应用

新店开业有了“新明星”

以后新店开业,也不用请明星来了。就请两台机器人,来一场真刀真枪的格斗,保证吸睛满满。

此次展会,最热闹的莫过于宇树机器人展台。只见两台机器人时而贴身肉搏,时而侧身闪避,动作极其灵敏轻快,行云流水的拳击连招、干净利落地回旋踢,即使被“偷袭”也能迅速调整平衡。

受访者 供图

当其意外摔倒时,也能瞬间“鲤鱼打挺”,动态平衡系统仅用数秒便完成自主起身,裁判读秒手势未落已恢复战斗姿态,活脱脱一个“AI版李小龙”。

太空步、S型压弯、主动平衡挑战……在千寻智能展台,运控区堪称技术控的狂欢,每一项动作都是 Moz1 硬核实力的高能秀场。

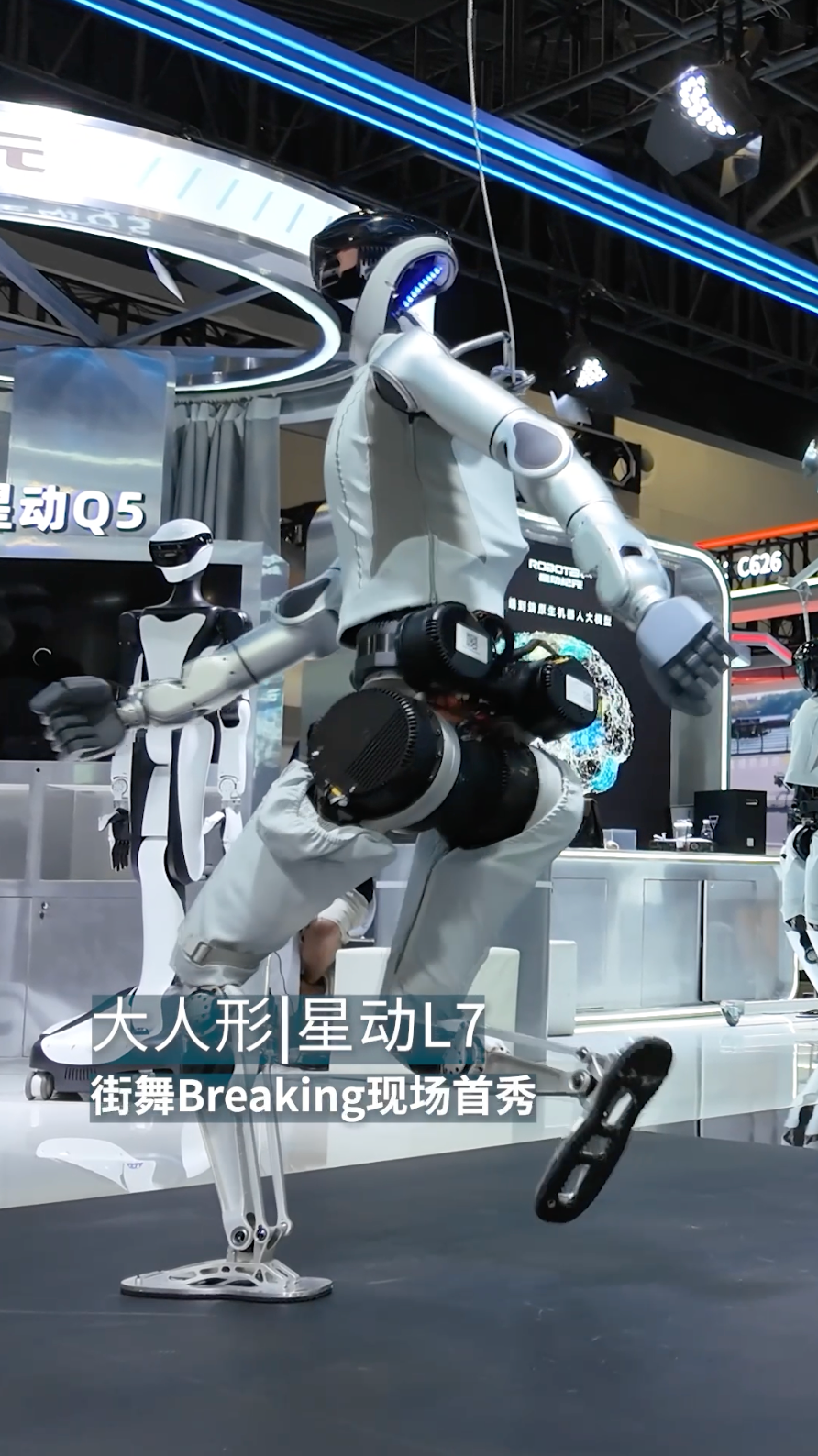

星动纪元的“星动L7”则展示了360度旋转跳、街舞Breaking等高动态动作。值得注意的是,这些机器人和人是等高的。业内有“高度高10cm,开发难度翻一倍”的说法,任何一环掉链子,都会让庞然大物摔倒或突然宕机。

受访者 供图

正如当年无人机开辟了一个全新的飞行展演市场后,人形机器人也有望迎来一个崭新的展演市场。

展演级人形机器人的市场定位主要在于吸引公众的注意力,比较适合用于商业活动和公共展示,通过其“流量效应”,提升商家的关注度。

消费级应用

商业化落地赛道已拥挤

褶皱、光影、干扰?统统不在话下!乱成一团的衣物,在千寻智能机械臂的操作下,瞬间变得整整齐齐。

机械臂能精准识别衣物褶皱、调整抓取角度,让衣物秒变“豆腐块”。即便在动态干扰下,也能从容完成多任务连续操作,轻松解决家务难题。

同样学会叠衣服的还有梅卡曼德机器人。机器人会把柔软衣服整齐叠好,还会像人类一样铺平几下。

它甚至还能收拾家务,比如将乱糟糟的玩具分门别类整理。比如,机器人能阅读人类手写的标签,比如,可以识别出手写文字“动物”“玩具”“水果”等,然后将相应物体分类收纳。

受访者 供图

竞争最激烈的莫过于机器人在“餐饮业”了。在与威士忌品牌尊尼获加合作搭建的“酒馆餐吧”里,擎朗的双臂机器人XMAN-R1模拟专业调酒师。它熟练地识别不同酒瓶,倾倒冰块,并按精确比例混合酒水与饮料,甚至在动作仪态上都试图融入调酒文化中的仪式感。

智平方也同样搭建了一个全场景软饮吧,让机器人秒变“全能店员”,一杯咖啡或冰淇淋的制作时间只需要1分30秒左右。

光一个冰淇淋的制作,机器人就细到软硬之分。如果说智平方机器人提供的是一种软冰淇淋,那非夕科技则来了个“硬的”。

通过与具身大脑结合,非夕AICO-2能够自主完成冰柜开关、手工舀挖冰淇淋并放置、清洗挖勺等连续的复杂任务,最终做到像人一样熟练而细致地“挖”冰淇淋。

机器人还能主打一个陪伴。比如,打麻将“三缺一”这事就不用发愁了。灵初智能推出的智能麻将机器人,可与观众共同完成30分钟以上的连续麻将博弈。

策略类博弈棋牌游戏,具有极高的随机性和交互性,这就意味着,机器人不仅需要理解麻将的规则,还要制定合理的策略,如根据手牌状态、牌局演变以及对手行为来完成动态策略生成,决定出牌、吃碰杠等操作,涉及大量人机交互。最后,机器人操作需要完成毫米级精度的抓牌、出牌、理牌等灵巧精细动作。

与灵初智能推出的“社牛”机器人不同,傅利叶智能将服务场景聚焦在了更私密、更需要信任的康养领域,为患者提供导诊咨询,引导进行上肢康复训练。

其最新的人形机器人GR-3,引入了“柔肤软包覆材”设计,配合莫兰迪暖色调,触感和观感都更显温和,意在打破机器冰冷的形象。

其实,人形机器人的“双手”会比双脚更接近于真实人类的大小。比如帕西尼感知科技第二代人形机器人 TORA-ONE,搭载了多维触觉灵巧手,在双臂条件上高度模仿人类结构。精确拿握、把扶、搬抬等适当的力道动作已经不在话下,高灵活度的结构也能够辅助护工照料患者,尤其是老人。

如今,这届机器人早已经出得厅堂、入得厨房。从餐饮服务再到专业化的康养陪伴,服务场景转眼成为机器人商业化落地拥挤的赛道。

工业级应用

充电1小时,连干8小时

机器人既有柔情的一面,也有刚强的一面。这表现在它们走进工厂,能文能武。

在乐聚机器人的展台,两条产线被完整复刻,机器人正在模拟抓取、质检、传递的完整流水线作业流程。

智平方的工业演示区,“爱宝”化身“搬运工”,在展区内来回移动,准确抓取箱子,并稳稳地码放到托盘上,其“全域全身”的工作能力,突破了传统工业机械臂只能在固定工位进行重复性劳动的局限。

“充电1小时,连干8小时”,机器人用自己的实力证明自己是当之无愧的 “天选打工人”。

开普勒 K2大黄蜂完成了一场全球首例双足人形机器人8小时续航直播挑战。

为什么是8小时?因为人类的常规工作模式多以“8 小时工作制”为基础,如物流仓库的白班、工厂的单班生产等。人形机器人作为“人机协作”或“替代人工”的角色,其续航自然也就要与这一节奏相匹配。

如果再添置一台机器人,通过“轮班充电”的方式……那就更可怕了,因为这就意味着能实现连续24小时作业。前不久,优必选还推出了可以自己换电的机器人,那更是意味着,一台机器人也能实现“不眠模式”。

机器人打工,还从“被动响应”走向了“主动执行”。同样是在梅卡曼德展台,一台搭载Mech-GPT多模态大模型的机器人正响应指令:“请用桌子上的方形积木搭一座塔。”话音刚落,机器人顶部的3D高精度相机便快速识别出三块积木的位置与形态,随后灵活挥动机械臂,将积木整齐摞起,整个过程流畅得如同人类操作。

“过去的人工智能更多停留在数字世界的信息处理,而具身智能让机器人真正‘走进’物理世界,具备了识别、规划、思考和执行的完整能力。”梅卡曼德创始人、CEO邵天兰说。

事实上,人形机器人已经成为科技之集大成者。不管应用在什么地方,机器人身上已经是各种先进技术的载体。

比如,深谋科技自研全尺寸人形机器人“美猴王”不只是在设计上独树一帜,其贯穿感知、控制与决策的一体化能力,构建了具身智能要改变人类生活方式所需的全域系统闭环,实现对复杂现实与人类意图的深度适配与响应。

基于声表面波(SAW)的人形机器人传感系统“OmniSense”,可根据不同SAW频率扰动,实现温度、湿度、气体、压力、磁、生物信息、六轴IMU等不同物理量的智能传感,为人形机器人带来更轻盈、更持久的智能感知能力。

帕西尼感知科技自主研发的高精度阵列式多维触觉传感器,则是一项突破“卡脖子”技术的存在,它可测量包括六维力、纹理、温度、回弹等15种丰富的感知维度,可赋予机器人媲美人手的触觉感知能力。

从“动起来”到“用起来”,这届机器人已经越来越会整活了。机器人也不再是单纯的技术参数“秀肌肉”,而是比拼真实场景落地。

采写:南方+记者 郜小平

剪辑:南方+记者 许蕾

订阅后可查看全文(剩余80%)