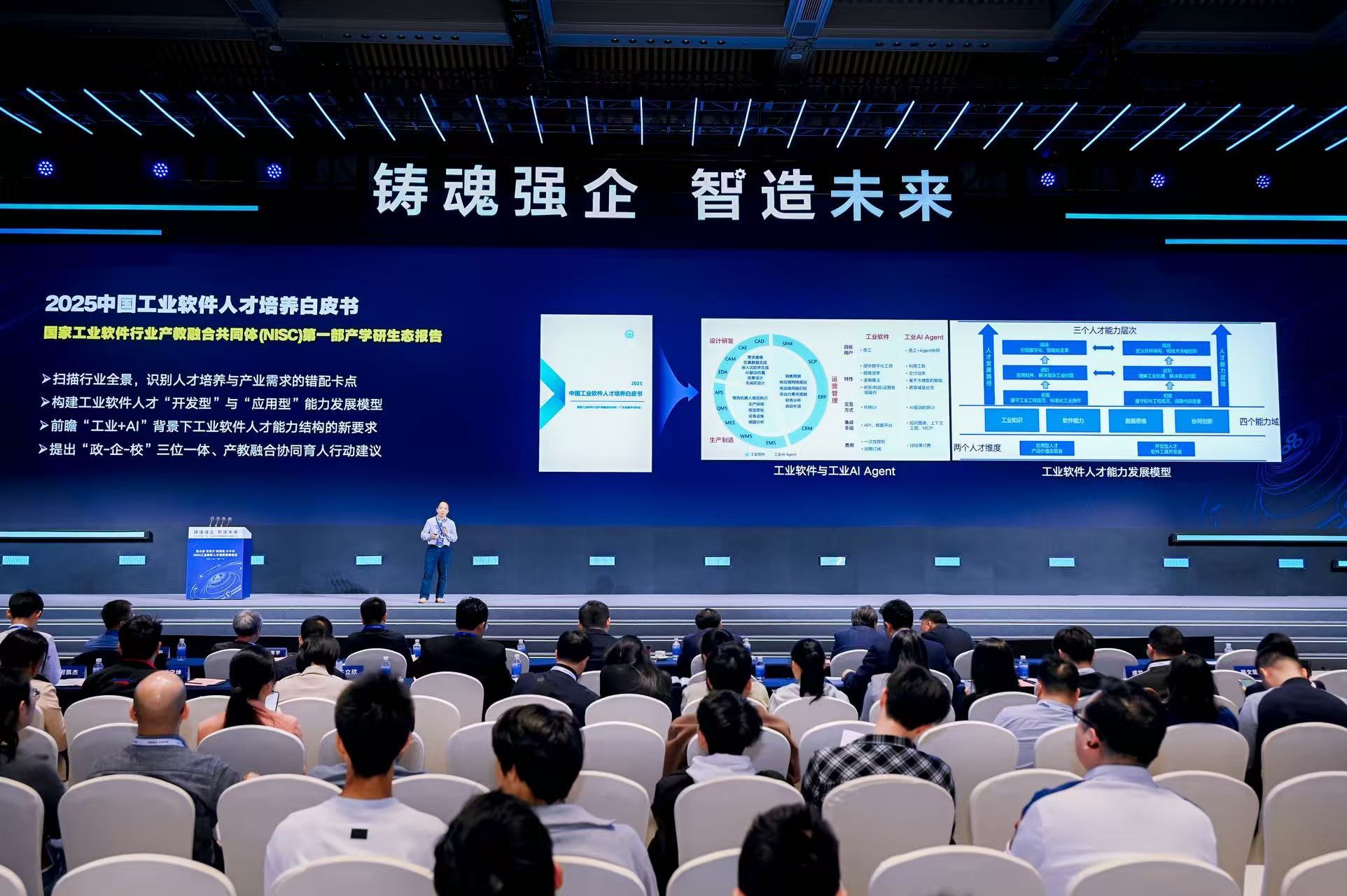

11月25日,2025中国(广东)工业软件高质量发展大会人才培养高峰论坛在广州举行,来自广东的10所高校联合发布倡议,宣布将“牵手”培养复合型工业软件人才。

此前,聚焦工业软件人才培养,广东已有诸多部署:召开高校工作会议、出台专项文件、组建产教融合共同体……

这一次,为何高校“组团出击”?此番“牵手”,释放出了什么关键信号?

广东10所高校联合发布倡议

一

试想一下这些场景——

在一处控制中心里,操作员坐在屏幕前,眼前是来自数百米深井下的高清实时画面。通过5G网络和自动控制技术,他发出指令,即可精准操控位于矿井深处的挖掘机。

而在一座大型工厂中,操作员只需远程操控,就能够让复杂的自动化生产线、大型数控机床等设备自如运转,并实时获悉其温度、压力、振动频率等运行数据,从而开展预防性维护,提升生产效率和稳定性。

在这些智能制造场景背后发挥作用的,正是工业软件这一“智慧大脑”。

一直以来,制造业是广东经济的“厚实家当”,而工业软件,是推动制造业迈向高端化、智能化的“数字基石”。要想突破工业软件自主研发“短板”,人才培养是核心支撑。

当前,我国工业软件市场已展现出了强劲发展活力——工信部数据显示,2025年1至8月,中国工业软件产品收入已达2021亿元,同比增长8.7%。

人才缺口却愈发明显。《2025中国工业软件人才培养白皮书》预测,今年我国工业软件人才缺口达到12万人,是人才紧缺度最高的领域之一。

而因工业软件的高度跨学科性和产业的快速迭代,如何培养具有多学科知识、自主创新能力且适配产业需求的工业软件人才,成为了一大难点。

这一现状下,广东高校在全国率先发布联合倡议,释放出了广东在工业软件人才培养领域要走在前列的决心。

东莞理工学院校长马宏伟透露,倡议的两个导向非常鲜明——

一方面,明确高校与企业在工业软件人才培养中的核心角色,并动员更多力量参与,先从广东做起,进而辐射全国,提升整个社会对工业软件的关注度。

另一方面,倡议明确了四条路径,详细指引了高校如何与头部企业协同、如何开展专业建设与课程改造,为后续的改革推广等工作提供了清晰的路线图。

可以说,这次联合倡议发布,标志着广东开始“试水”构建工业软件人才培养“生态圈”,也彰显了广东积极响应国家创新驱动发展战略与产业发展刚需,推进教育、科技、人才一体改革的信心与勇气。

二

工业软件人才培养改革,广东计划怎么改?

今年4月,工业软件专业在广东正式“上新”——广东工业大学与东莞理工学院双双获教育部批准设立工业软件专业,成为全国首批“吃螃蟹”的高校。

这意味着,工业软件不再只是某个专业的“分支方向”,而成为独立、系统的人才培养赛道。

此次联合倡议也指明了方向——以工业软件自主可控为导向,大胆探索人才培养新模式,并切实增强人才培养与产业需求适配性。

这当中,专业改革是首要一招。

作为工业领域的技术工具,工业软件种类多、技术门槛高,其开发涉及物理、化学、制造、材料等多个学科知识,还需要深入理解相关的工艺过程和技术要求,是名副其实的“交叉赛道”。

“以前工业软件仅是某专业下的细分方向,机电工程学院在做,计算机学院也在做,但各做各的,并没有形成合力。”广东工业大学副校长王振友说。

为此,广东已在探路。工业软件人才培养专家委主任徐晓飞介绍,去年广东已部署5所工业软件人才培养改革试点高校,分别为华南理工大学、广东工业大学、哈尔滨工业大学(深圳)、深圳信息职业技术学院、东莞理工学院,累计启动91门结合国产工业软件的课程建设,教学覆盖6200多名学生。

今年,试点高校增至10所,新增中山大学、广东技术师范大学、深圳大学、深圳技术大学及东莞职业技术学院。

目前,这10所高校均已全面启动工业软件人才培养改革,共有超过40个专业同步开展培养方案优化改造,新建或改造课程超过300门,既强化交叉融合,也力推国产工业软件进课堂、进实验、进教材、进项目,年覆盖相关专业学生超万人,确保人才培养符合科技自主创新需求。

2024年秋季学期,广东工业大学还首次开设了工业软件多专业融合班,面向相关工科专业二年级学生二次选拔80人,开展跨专业跨学科培养。

系列改革,紧锣密鼓。此次倡议,正是由上述10所试点高校联合发出。广东省教育厅副厅长冯伟也呼吁,有条件的高校应积极筹建增设工业软件专业,其他高校可灵活施策、整合资源,开设相关专业方向知识模块或微专业,并加强与国产软件企业的深度合作,积极响应产业对人才的需求。

三

一直以来,产业技术发展快、高校教育内容跟不上产业需求,是全球工程教育面临的共同难题。要想增强人才培养与产业需求适配性,就离不开校企协同育人。

而广东制造业发达、工业场景门类多,为高校联合产业开展工业软件技术攻关、人才培养等提供了丰富土壤。

开放融合,因此成为了此轮广东工业软件人才培养改革强调的另一大重点。

部分高校已在探路——

广东工业大学依托省级示范性工业软件产业学院,与华为等企业共同培养人才,将企业真实项目转化为教学案例;东莞理工学院与华为共建华为工业软件学院,联合开设5个工业软件“奋楫班”,引入12门华为认证课程;哈尔滨工业大学(深圳)联合企业申报深圳市高端制造工业软件重点实验室……

不可否认,广东工业软件人才培养领域的产教融合已向深度协同升级。

但《2025中国工业软件人才培养白皮书》也指出,目前仍普遍存在企业参与度不足的问题。校企合作多停留在讲座、短期实习等浅层,联合技术攻关、共享知识产权、共建研发中心等高阶合作模式占比较低,学生工程实践能力与企业要求还存在较大差距。

为鼓励更多企业参与校企合作,此次联合倡议发布现场还评选了工业软件人才培养十佳合作企业,它们为校企联合育人作出了示范。

例如,粤港澳大湾区国家技术创新中心工业软件中心将真实项目委托深圳信息职业技术大学,组织近百名学生参与进行CAD建模,计划制作1.5万个3D模型等,实现“教学即生产”。

金百泽科技公司开放电子电路创新全场景,打造软硬一体工业软件产教实训平台,并与广东工业大学、东莞理工学院、深圳信息职业技术大学等多所学校联合建设研究生培养基地,让产业需求与人才培养深度融合。

此次评选,既是示范表彰,也是进一步支持企业加强产教融合,同时呼吁更多企业加入其中。

对此冯伟也称,省教育厅将进一步优化资源配置,支持更多高校和企业共同参与工业软件领域人才培养的创新实践,持续深化产教融合与协同育人机制。

四

此次联合倡议发出后,校与校之间的壁垒,也正在被打破。

工业软件本身就是一个跨学科的“集成领域”,单一高校难以具备全部优势学科与实验资源。校际合作、资源互补,将能为学生提供更全面、前沿的知识体系。

根据倡议,10所试点高校将建立常态化交流机制,建设跨校、跨区域的工业软件人才培养合作网络,交流改革经验、分享育人方法、共商发展路径,加强师资互访互聘与合作教学,联合开展教学研讨、师资培训、课程开发、教学竞赛与资格认定等,探索人才培养共建、共享、共用模式。

该倡议也向广大高校发出邀请,期待大湾区高校共同打破校际壁垒,构建紧密的工业软件人才培养共同体。

“以前是单打独斗,现在是凝成合力。”马宏伟表示,期望通过这系列的探索,建立起更敏捷开放的国产自主工业软件教育合作生态圈。

可以说,广东10所高校的这次“牵手”,不仅是对国家战略的响应,也是一种教育理念的转变:从封闭办学到开放协同,从学科割裂到跨界融合,从跟随产业到融入产业。

当高校、企业、政府真正形成合力,工业软件这把“卡脖子”的锁,才更有被撬动的可能。

南方+记者 陈伊纯

订阅后可查看全文(剩余80%)