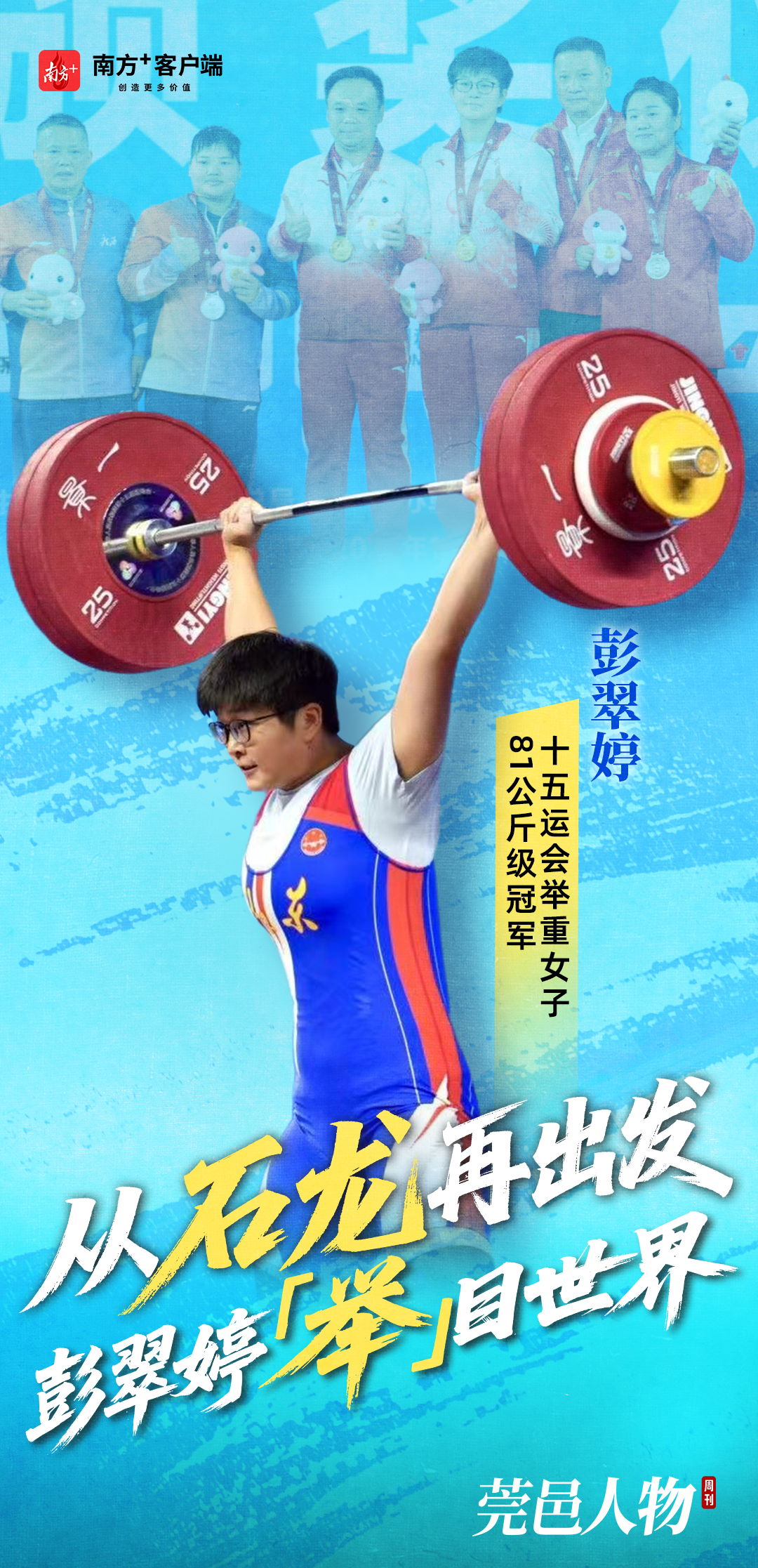

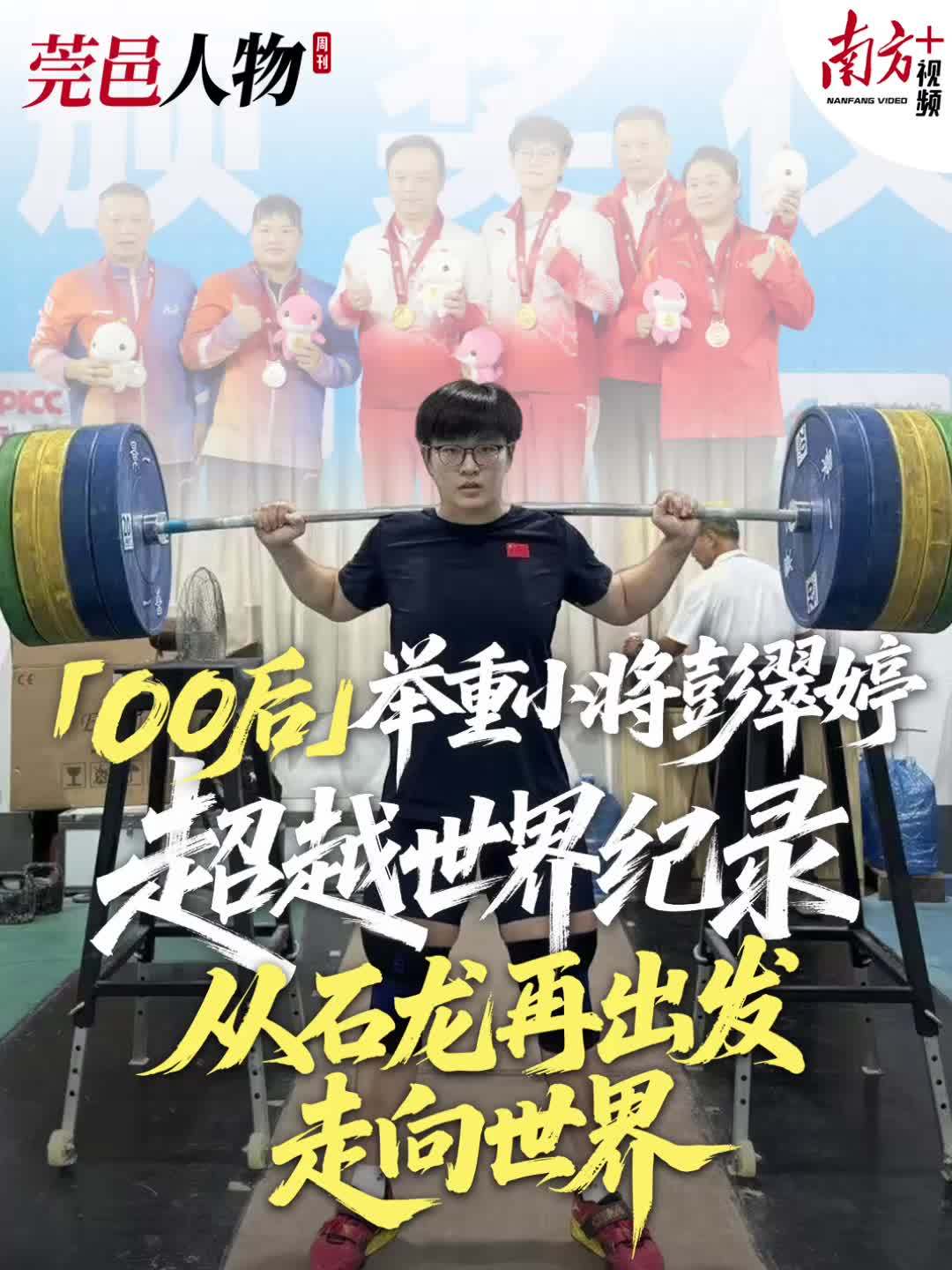

从石龙再出发,彭翠婷“举”目世界

11月13日,石龙中学体育馆,彭翠婷时隔一年,又在聚光灯里踏上4米×4米的举重台。

屈腿预蹲,双手握杠,抬头奋力一举。三盏白灯如全场期待般亮起,全场瞬间沸腾,所有目光投向彭翠婷手中的杠铃——她举起的128公斤,宣告着最新的抓举纪录诞生。

当晚,石龙输送的运动员彭翠婷在“家门口”拿下第十五届全运会广东队举重首金,还一举创下全国成年抓举纪录,超亚洲、世界成年抓举纪录。

赛后,她抬手抹去额角汗珠,目光坚定如铁——这种享受赛场、舒展自信的状态,瞬间找回了4年前的意气风发。彭翠婷形容,低迷的这段时间“杠铃走了我还没醒,杠铃掉了我还蹲着,反应过来时重量没了,情绪还没缓解第三把完了”。如今,就像她托举起最新纪录一样,这枚金牌又一次托举起她,“我又找回了那个自信的自己。”

与多数小个子举重运动员体型不同,身高173厘米的彭翠婷手长脚长,鼻梁上架着一副眼镜,不算传统意义上的天赋型选手。也正是这份与众不同,让她的夺冠之路更显不易。

“2018年我从石龙出发,在省队走向全国舞台。这次我希望能从石龙重新出发,走向世界。”看到在挺举上的可能后,彭翠婷带着更坚定的自己,走向期盼多年的舞台。

彭翠婷赛后接受记者采访。马新杰 摄

在颁奖台举起“石龙精神”

比赛当天的石龙中学体育馆座无虚席,提前两小时就有观众排队入场。

看台上,各地的体育爱好者、市民群众、石龙体校师生组成的助威团占据了半个场馆。抓举是彭翠婷的强项。她多次调整开把重量,最终确定从123公斤起步。

第二把挑战128公斤。彭翠婷出场前,主持人带领观众呐喊,播报着即将挑战的举重纪录。欢呼声更胜以往,一浪接着一浪。

彭翠婷抬头奋力一举。

站上赛场,她感受到“周遭存在的一切都消失了,只剩下我和杠铃”。彭翠婷深吸一口气,双手紧握杠铃,腰背发力间将杠铃稳稳举过头顶,动作干净利落,刷新全国成年抓举纪录,观众席瞬间爆发出掌声。

挺举比赛进入白热化。彭翠婷首把轻松举起138公斤,次把又稳稳拿下143公斤,将压力完全抛给对手。最强竞争者、世锦赛冠军梁小梅两次挑战146公斤失败,虽第三把成功举起,但总成绩仍比彭翠婷少5公斤。

彭翠婷在全运会赛场呐喊。

当裁判宣布最终比赛结果的那一刻,彭翠婷激动地与教练紧紧相拥,久久不愿分开。整个赛场沸腾了,场边的工作人员和观众纷纷起立,爆发出热烈的掌声与欢呼声,许多人的眼中闪烁着泪光,被这一幕深深打动。

“运动员是被展示的作品,团队才是背后的创作者。”赛后,彭翠婷声音略带哽咽,“有队友的呐喊,有家乡人的支持,还有教练在后台的精准战术指导,我知道这枚金牌代表了团队所有人的成绩。”

“我们一起完成了这个舞台!观众的鼓励、现场的气氛,每一个互动、每一次呐喊,都让我充满力量。”彭翠婷感慨道:“我相信,所有人都看到了——这就是石龙的举重精神!”

彭翠婷和教练站上领奖台。

举重运动员是个“团队作品”

2021年十四运会是彭翠婷职业生涯的重要转折点。在女子76公斤级比赛中,彭翠婷以抓举125公斤、挺举138公斤,总成绩263公斤的成绩,为广东队收获铜牌。

在那之后,大众期待着彭翠婷在十四运会后持续突破。事与愿违的是,彭翠婷状态持续下滑,亚锦赛成绩大幅倒退,抓举和挺举总成绩一年间下滑20公斤。

她后来才意识到,当时赛场上的她没了往日的霸气,甚至不敢直视裁判和观众,注意力涣散到能看清看台上的无关细节,连抬头挺胸的基本姿态都难以保持。

彭翠婷回到石龙体校为师弟师妹指导动作。资料图片

“那段时间像丢了魂,训练找不到方向,越练越迷茫。”彭翠婷回忆,她曾多次深夜给父亲打电话,退意渐渐萌生。家人一次次托举起了她,父亲会通宵打电话陪伴她,有时还会默默收拾行囊赶来陪伴训练,家人的鼓励让她一次次咬牙坚持。

转机出现在十五运会比赛的前半年。为了帮助广东队在家门口取得好成绩,彭翠婷教练罗新九力邀已退休多年、刚做完手术的举重名宿江涛重出江湖。67岁的江涛每天往返70公里驱车到二沙岛训练基地指导训练,无法到场时仍通过视频实时制定训练计划。

训练体系的彻底革新带来了巨大挑战。江涛为她定制的训练模式常常出乎彭翠婷的意料。“每天都被‘忽悠’着加量,原本计划举140公斤,最后不知不觉加到150公斤”,彭翠婷笑着说,这种看似“折磨”的训练方式,让她的力量和爆发力稳步提升。同时,团队还为她制定了科学的饮食方案,让原本难以增重的她成功长壮,为参加81公斤级奠定了基础。

2024年首次升级参加81公斤级全国冠军赛便斩获抓举和总成绩金牌。资料图片

对于手长脚长的彭翠婷而言,举重的力线控制本就比小个子运动员更难。教练团队反复打磨她的动作细节,让她找到适合自己体型的发力方式,最终将身高劣势转化为抓举环节的优势。“以前总觉得自己的体型不适合举重,是团队让我明白,没有绝对的天赋,只有精准地打磨。”彭翠婷说。

广东女子举重队。受访者供图

从“举重之乡”走向世界舞台

彭翠婷与举重的缘分,始于小学时的一次偶然。10岁那年,父亲带她参加田径比赛,赛场旁的举重馆让她产生了好奇。

起初她连20公斤的杠铃都提不起来,却因田径项目被教练看中了爆发力。在父亲“要么不练,练就要坚持,冲着冠军去”的严格要求下,她下定决心走举重道路,哭着告别家人,来到石龙体校,在日复一日的坚持中度过了四年训练时光。

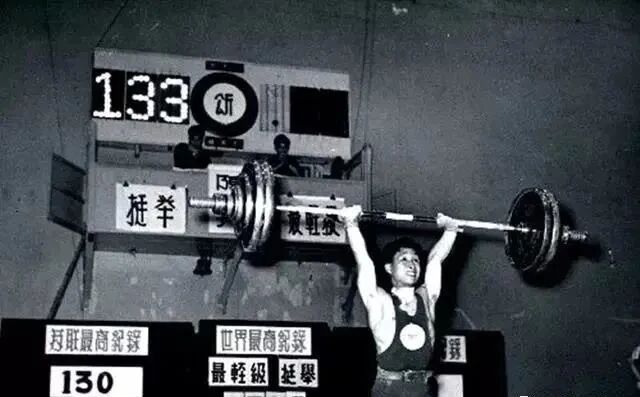

石龙,这座被誉为“举重之乡”的小镇,70多年来走出了上千名举重健儿,19次打破世界纪录,29人次获得世界冠军。陈镜开、曾国强等奥运冠军的照片挂满体校的荣誉墙,成为彭翠婷和师弟师妹们的精神坐标。

1956年,石龙籍运动员陈镜开打破了当时男子56公斤级挺举世界纪录。资料图片

在体校的日子里,她上午上文化课,下午训练,晚上在举重馆一边放松一边写作业,体校的图书室成了她的乐园,历史类书籍、体育理论著作被她看了个遍。

石龙体校训练室。薛屏 摄

体校的培养让彭翠婷充满感激。“石龙从没有因为我身体条件不算顶尖就放弃我”,她回忆,体校不仅联系学校让学生兼顾文化课,还会派车接送他们上下学,就连考大学的机会也始终为他们保留。

2018年,彭翠婷从石龙体校走进广东省队,开启职业运动员生涯,但她从未与石龙断了联系。每次回来,她都会给师弟师妹们指导动作,分享比赛经验。

彭翠婷回到到石龙体校,和老师、师弟师妹合影。薛屏 摄

如今,小队员们都把彭翠婷当作榜样。一名小队员说:“几年前师姐带我练过基本功,她的坚持让我明白什么是石龙精神。”比赛结束后,他们围着彭翠婷要签名,她耐心地在每个人的训练笔记本上签名,一边鼓励他们:“坚持所爱,终会发光”。

彭翠婷耐心地在体校小队员的训练笔记本上签名。薛屏 摄

夺冠后,彭翠婷最想做的事就是回家陪陪父母,“好多年没在家过年了,这次想好好陪他们待几天。”短暂休息后,她将迎来新的挑战——冲击世界舞台。而对于石龙的师弟师妹们,她内心期望:“石龙举重的招牌需要一代代人守护,希望他们能找到自己的方向,坚持下去,说不定下一个站在世界领奖台上的就是他们。”

策划:靳延明

采写:南方+记者 薛屏 马新杰

摄影:邓浩(除署名外)

视频:蔡智丰

设计:孙沛川

订阅后可查看全文(剩余80%)