今天要聊一个非常令人痛心的话题:儿童窒息。

如果你家里有娃,却觉得窒息是小概率事件,离自己很遥远,那么——

你就是最该

认真往下读的人

仅看刚过去的3月和4月,此类事件就在全国各地屡屡发生:

这些或惊险、或惨痛的个例,暴露了很多人的认知盲区!

窒息,是导致5岁以下儿童意外死亡的“头号杀手”,比交通事故和溺水更凶险[1]。

导致儿童窒息的原因各种各样,其中最常见的就是气道异物,原因有两个:

1.儿童生理结构自带高危属性

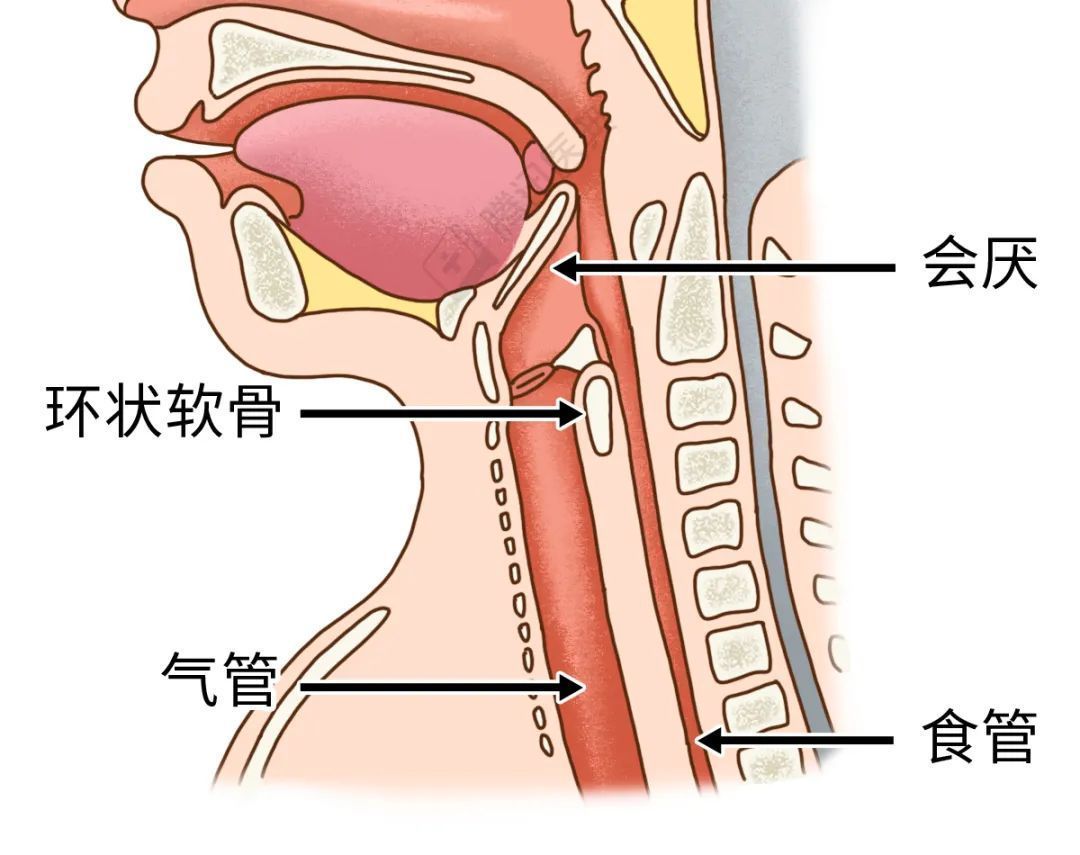

气道狭窄:新生儿气管直径仅3.5~4毫米[2](和盒装牛奶附带的吸管差不多粗细)。到青春期时才会和成年人差不多。

这意味着:一粒小小花生米,成人吞下去没什么大碍,却可能将孩子的气道完全堵塞住。

会厌软骨发育不成熟:会厌位于人体喉部,会厌软骨可以防止食物或异物进入气管。但孩子的相关功能还在发育中,可能软骨关闭不及时而让异物滑进气道。

牙齿没长全、咀嚼和吞咽能力还不够强大:这会让食物还没被充分咀嚼就被囫囵吞下,很容易误入气道,引起不同程度的阻塞。

2.危险往往埋伏在日常中,不易察觉

孩子们探索世界的重要方式是——啃。

他们好奇心很重,但往往缺乏判断力和安全意识,一言不合就把各种东西往嘴里塞。

(来源:soogif)

而下面这些可能导致窒息的“夺命杀手”们,就埋伏在看似平静的日常生活中:

黏滑、大块、坚硬的食物:如奶酪棒、果冻、葡萄、软糖、爆米花、坚果。

玩具或日用品配件:如乐高零件、硬币、衣服纽扣、纽扣电池。

用餐习惯不当:吃东西时姿势东倒西歪,一边走动、玩耍。

看到这里,你是否下意识地环顾四周,然后倒吸一口凉气?

不少新手爸妈风险意识强,随时关注孩子手里抓了什么或嘴里吃了什么。

但也容易遭人念叨:“别养太精细了”“这是过度焦虑”“没事找事” ……

这咱就要帮忙说几句了:防患于未然值得赞扬!

这不是没事找事,而是把小事做周全,避免出大事。

如果家里有娃,家长们最好要做到:

1.提供安全的食物:最好比较柔软、易吞咽、适宜孩子现阶段咀嚼和吞咽水平;大块水果建议预先处理,比如葡萄切成4瓣、蓝莓压扁再给孩子吃。

2.教孩子养成良好的用餐习惯:坐定吃饭,不要边说边吃、边玩边吃、边跑边喂等。

3.定期排查家里的隐患:比如清理沙发缝、地毯下的小物件,将有隐患的东西收到孩子接触不到的地方;

4.买玩具时,认准国标:确保玩具最小物件的直径大于3厘米,符合《GB 6675玩具安全国家标准》;

5.避免给孩子穿有容易脱落物(如纽扣、亮鳞片)的衣物。

做到上面这些,能够大大降低意外发生的几率,家长们不用过度焦虑。

一个无奈的事实是:完全气道阻塞的黄金急救时间,只有短短4分钟!

超过这个时间,脑部就可能发生不可逆的损伤,甚至造成死亡。

这就意味着一旦意外发生,根本没有时间“临时搜索”,而是要“立马上手”!

上手做什么?主要是两点:一、正确识别;二、冷静处理。

(来源:soogif)

01

轻度气道异物阻塞

表现:孩子正常进食、玩耍时,突然剧烈咳嗽、呼吸急促,但尚能发声哭闹。

处理:此时的咳嗽是一种自我保护反射,建议家长不要惊慌,而是应鼓励、引导孩子继续通过咳嗽清理气道,直至异物排出。

02

重度气道异物阻塞

表现:孩子无法发声哭喊,鼻翼扇动,呼吸困难伴鸡鸣音,面色青紫,口唇发绀,胸骨上窝明显凹陷。

处理:

1岁以下婴儿:拍背按胸法

1岁以上儿童:海姆立克法

注意:一旦发现孩子意识丧失,建议改做心肺复苏术[3]。

点击下方查看视频

Tips:5个处理气道阻塞的常见误区

盲目掏挖/拍打——可能让异物掉到更深处;

吃东西/喝水——可能堵得更厉害;

不分情况实施海姆立克法——可能无效,且耽误抢救时间;

异物排出就不去医院检查——可能忽视已经发生的气道损伤;

孩子能呼吸就不处理——可能让“部分阻塞”发展为“完全阻塞”。

孩子的欢声笑语,如同温暖全家人的光,千万别因自己一时大意疏忽,让这光黯然熄灭。

看完记得转发给家人朋友,下一代的安全成长,需要你们共同守护!

参考文献

1.哈林娜,徐昊立.2018 - 2022 年广东省 5 岁以下儿童意外死亡流行分析 [J]. 中国儿童保健杂志,2024,32 (2):218 - 222.

2.张金哲, 倪鑫, 孙宁, 等. 张金哲小儿外科学[M]. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 2020.

3.儿童急性上气道梗阻的紧急评估.Up To Date.

*腾讯医典内容团队出品

订阅后可查看全文(剩余80%)