撰文/言归

引言:共生共荣,相互成就

水运时代港口与城市相依相生,帆随潮起、城逐港兴,千年商埠发源于此;

航空时代机场与城市同频共振,翼展南天、枢通寰宇,枢纽之城再赴高远。

机场与城市的羁绊,不仅是城市以规划引领机场蝶变,更是机场以势能驱动城市能级跃升——二者在羁绊往复加深的过程中,共生共荣,相互成就。

从1912年“中国航空之父”冯如驾驶自制飞机在燕塘腾空而起,消弭了华夏天空千百年的沉寂,到1933年白云山脚下土质跑道正式启用,迎来首架民用飞机起降;从新中国成立后国内首条航线“八一开航”在穗启用,到2025年以五条跑道、三座航站楼的超级规模跻身全球最大单体机场之列——广州白云国际机场的崛起……广州航空发展,不仅是一部设施扩容史,更是一部“以规划引领航空枢纽功能跃迁、以机场支撑广州建设高效畅达枢纽之城”的互动成长史。

它既映射出一座机场从城中机场到国际枢纽,再成就航空都市的雄心、智慧与路径,也见证了广州由千年商埠迈向国家中心城市、再向中心型世界城市梯次跃升的壮阔征程。

前世:从冯如首飞到“城中机场”(1911—2004)

航空源起,梦启蓝天

广州作为中国近代航空发祥地之一,飞天梦想早已深植这片沃土。

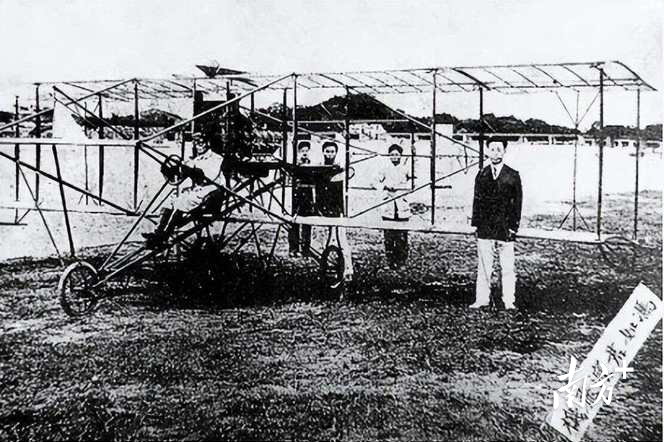

1911年,中国第一家飞机制造公司——广东飞行器公司(原广东制造机器厂)迁址广州东郊燕塘。来自广东恩平的航空先驱冯如,在“冯如1号”“冯如2号”的基础上,制成国内第一架飞机,书写了中国航空工业史第一页,并于1912年先后在江门台山、广州燕塘驾机进行公开飞行表演,广泛唤起“航空报国”“航空救国”思潮,有如鲲鹏,振翅托起飞天梦想,激励无数来者叩问苍穹。

冯如设计制造的飞机

随后数年,广州的航空活动渐成燎原之势。1918年,孙中山先生在大沙头开辟水陆两用机场,建成全国最早的航空学校。1923年,机场附近诞生了广东飞机制造厂——中国人自行研制飞机的首批实践地之一。1928年,一艘德国道尼尔“彗星”号水上飞机载着邮件降落珠江水道,在天字码头附近完成广州首次航空邮政飞行,引得沿岸百姓驻足仰望。1931年,东山机场(今天河体育中心一带)投入使用,这个仅有一条草皮跑道的机场,见证了“广州号”与“珠江号”辗转全国执行抗战募捐“爱国飞行”,每次起飞与归来都牵动着整座城市的神经。

东山机场(1931年)

1933年,当第一条土质跑道在白云山脚铺就,广州的航空史册民用篇章正式翻开。几间简易棚屋、一条不起眼的跑道,承载着一个民族对蓝天的渴望。但初期集疏运条件极为简陋,通往市区的唯一通道是一条宽不足10米的砂石路,雨天泥泞难行,晴天尘土飞扬,即便是西装革履的显要人士,也只能依靠马车、黄包车颠簸往返。

道狭行缓,却从未“阻其进取心”。

旧白云机场(1933年)

旧场“三扩 ”,织密路网

1950年8月1日,中国民航“八一开航”典礼在旧白云机场举行。旧白云机场在这一天恢复客货营运,“天津—北京—汉口—广州”航线是最早开辟的航线之一。新中国民航的客货运输量及飞机起降架次,也均自此日开始统计。

上世纪五六十年代,新中国第一次扩建:此时,旧白云机场是接待中外领导和宾客的重要场所。为进一步适应军民两用运输需求,机场延长原有跑道至2000米、整修航站楼及部分房舍,1956年旅客吞吐量首次突破1万人次,1959年旅客吞吐量提升至3万人次。

1964年,“国际化”扩建:国际航班机型升级,推动旧白云机场按国际机场标准实施第二次扩建;跑道延长至3380米以满足波音720型等客机的起降要求,同步扩建候机楼。扩建后第一次迎来达卡—上海—广州—达卡国际航线,“广州白云机场”更名为“广州白云国际机场”,增加“国际”二字注脚。1965年到1973年间,旧白云机场旅客吞吐量接连突破5万人次、10万人次。

1981年,第三次扩容提质:改革开放后,白云机场的飞机起降架次从1980年开始跃居全国机场第一位,面对航空需求激增压力,机场对候机楼进行大规模扩容并全面升级通信导航等配套设施,设计容量提升至每年1000万人次,为后续发展奠定了坚实基础。

旧白云机场(1993年)

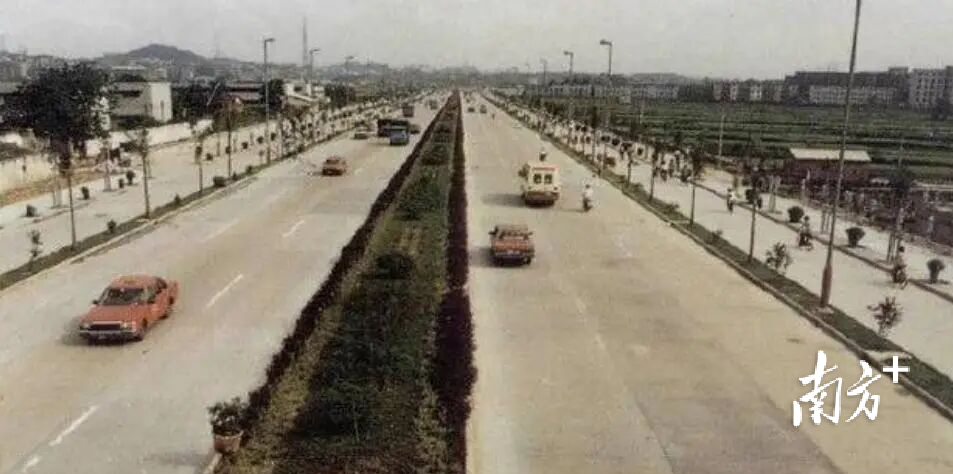

伴随旧白云机场“三扩 ”,交通集疏运体系也逐步完善。第一次机场扩建后交通设施尚能适应需求;第二次机场扩建投入运营时,解放北路与环市路、铁路交会处的两座立交桥也于1964年4月10日竣工;对应机场第三次大容量扩建,1985年机场路扩建为六车道城市主干道——这是广州首条设置中央绿化带的高标准道路,被誉为“羊城第一路”,带动临空经济初现雏形;随后,陆续推进广园路、机场立交等新改扩关键工程,初步形成辐射佛山、清远等地的区域性路网。这些道路如城市动脉,循着肌理接入机场,有序输送客货流,为其强劲搏动注入关键养分。至1990年,机场周边已形成以机场路、广花公路、广园路为骨架的道路网络,日均车流量超过5万辆。

机场大道(“羊城第一路”)

运能告急,“城”“机”困局

上世纪90年代后期,白云机场实际吞吐量突破1600万人次,远超设计容量,机场持续处于超负荷运行的紧绷状态,候机楼内常常人满为患,国际区仅约3000平方米,却需承担近年均百万人次的旅客量。洗手间、休息座一位难求,旅客体验大打折扣。更棘手的是,跑道与滑行道距离过近,大型飞机起降时必须暂停其他飞机地面活动,航班延误频发——1998年机场准点率一度跌破60%,成为全国延误最严重的大型机场之一,航空公司和旅客投诉不断。

机场与城市发展的矛盾也日益突出——机场距市中心仅5公里,每日清晨6时起,飞机起降的轰鸣声便笼罩白云、越秀大片居民区,诸如“家中闹钟,就是飞机引擎声”的戏言正是“城”“机”困局的真实写照。更严峻的是,净空限制严重制约了周边15公里范围内的空间发展,多个重点项目被迫调整设计,城市北部大片土地无法进行高强度开发,城市发展重心只能向东、向南。

此时的机场,既是腾飞的引擎,也是发展的枷锁。“堵了扩、扩了堵”的被动循环,不该困住一座有雄心的城市。

广州,开始为机场及城市的未来谋篇布局。

破局择址,北定花县

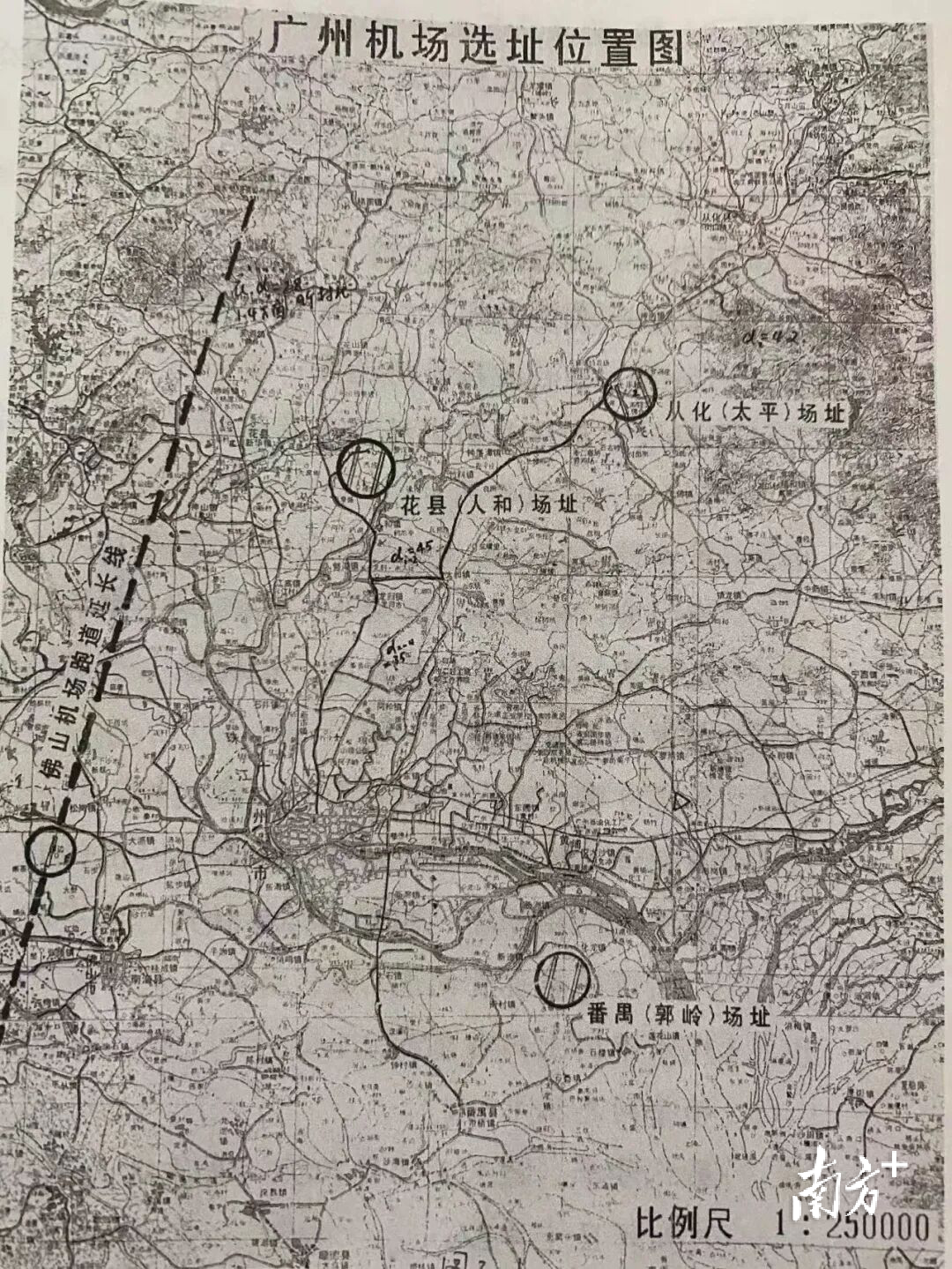

新机场选址何地?成为当时争议焦点。1993年广州启动新机场选址立项研究,候选方案涵盖花县、番禺(郭岭)、从化(太平)等地。

番禺地势低洼,软基处理成本高昂,且与岑村机场跑道延长线交叉,存在无法规避的飞行冲突。

从化距离主城过远,又三面临山,净空区域内超高山峰处理难度极大,后续扩建受限。

而花都的优势格外突出:空域条件优良,地形开阔平坦,更关键的是地处广州北部交通走廊,可通过高速公路快速衔接市中心与粤北地区。选址团队在此开展了近一年的详细勘察,不仅进一步确认其净空优势,更暗藏打造“空铁联运”枢纽的潜力——京广铁路穿境而过,未来可无缝接入高铁网络。当时的花都县政府也表示将在土地供应、配套设施预建、政策衔接等关键环节全方位保障枢纽落地。

新白云机场选址位置示意图

1997年7月,国务院、中央军委正式批复同意迁建广州白云国际机场,“北定花都”一锤定音!在此基础上,广州编制了《广州新白云国际机场总体规划》,1999年获批。

国家赋予新白云机场“我国重要的口岸机场”和“国内三大枢纽机场之一”的定位,并确立了“一次规划,分期建设”的原则:近期至2010年,建设2条平行跑道、1座航站楼,预计旅客吞吐量2500万人次,货邮吞吐量100万吨;远期至2030年,建设3条平行跑道、2座航站楼,预计旅客吞吐量5200万人次,货邮吞吐量200万吨。同时规划配置机场高速、机场快线(即地铁3号线北延段)“双快”交通集疏运体系。

今生:从“区域枢纽”到“国际枢纽”(2004—2025)

首楼落成,专线速达

2004年8月5日,新白云机场正式投运。T1航站楼作为首期核心工程,投入使用建筑面积约51万平方米,年设计容量达3500万人次;两条平行跑道可满足空客A380等大型客机起降。

为保障机场高效运转,机场高速一期于2002年1月提前通车,采用双向八车道标准,设计时速100公里,日均通行能力达10万车次,承担了超八成客流,实现市中心40分钟直达机场。工程建设中创新采用了软基处理、噪声屏障等多项新技术,成为当时华南地区标准最高的机场专用高速公路。

2010年10月,地铁3号线北延段正式通车。这条全长28公里、设站11座的线路,将机场与广州东站、天河CBD、珠江新城等核心区域的交通时间压缩至45分钟。开通首日客流便突破10万人次,促使机场客流轨道交通分担率达15%,机场高速拥堵指数下降三成。

新白云机场T1航站楼总平面示意图

白云机场跻身国内三大航空枢纽,有力支撑了2010版城市总体规划中广州作为“对外交往中心和综合交通枢纽,南方国际航运中心”的城市性质。空港北迁与陆港、海港核心功能南移,亦响应了2000年制定的“南拓、北优、东进、西联”八字战略方针,拉开了城市空间发展的格局。

客货激增,规划提前

新机场启用次年(2005年),旅客吞吐量即突破2300万人次,同比增长17%;货邮吞吐量达75.1万吨,增幅18.7%,增速远超预期。2006年旅客吞吐量超过2620万人次,提前4年达成2010年规划目标。这也意味着,机场在投运初期就面临容量饱和的压力。

面对客、货流持续激增态势,2006年,广州快速响应,启动机场二期扩建工程及配套交通集疏运系统升级规划,次年完成《广州白云国际机场总体规划(2007年修订版)》;2013年又针对性开展总体规划局部调整,为二期扩建提供了上位依据及系统规划支撑。

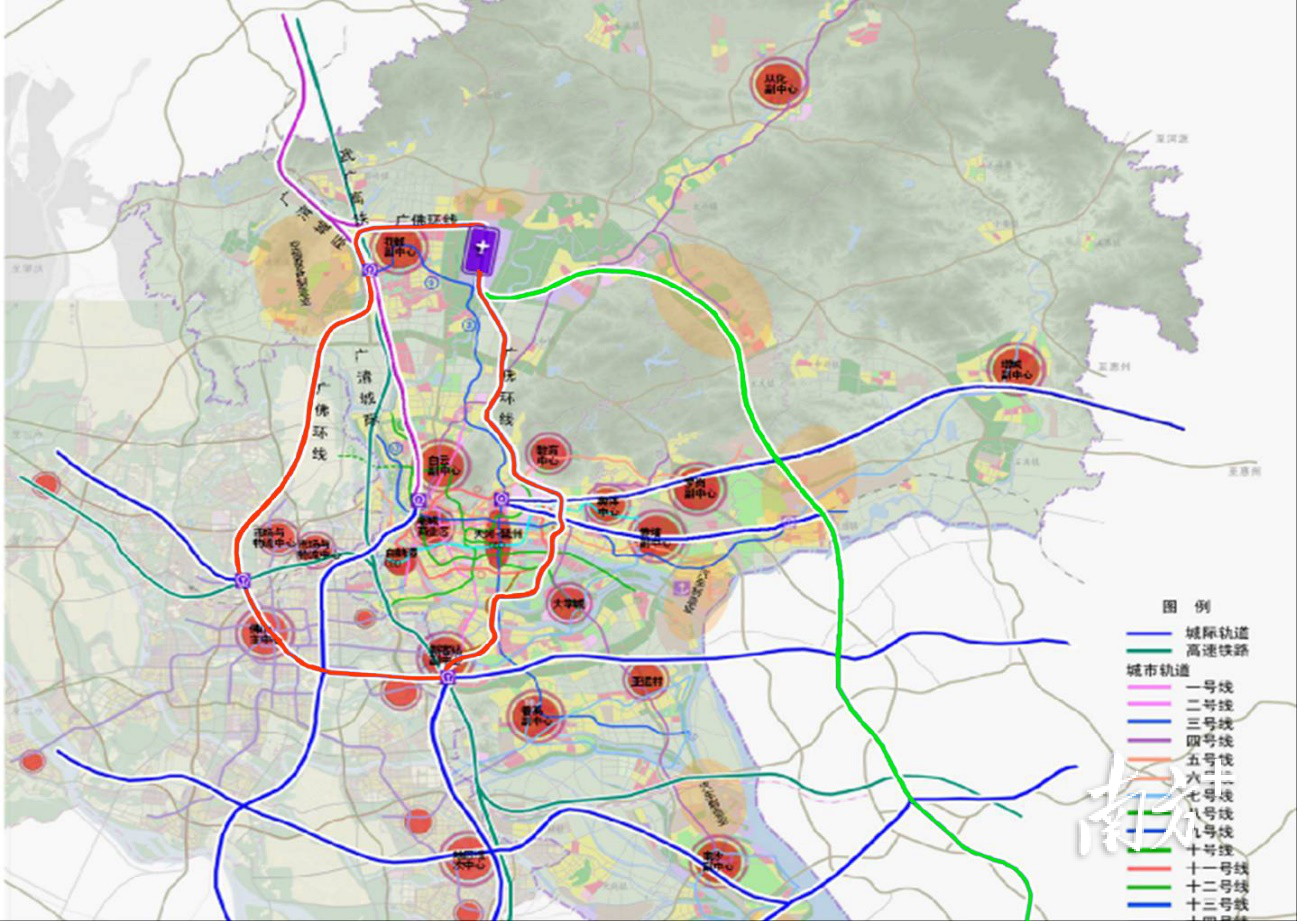

修订后,白云机场规划定位为“功能完善、辐射全球、安全高效的大型国际航空枢纽”。运能方面,预计近期至2015年,旅客吞吐量将达到5700万人次、货邮吞吐量162万吨;中期将2020年目标上调至旅客吞吐量8000万人次、货邮吞吐量217万吨;远期至2035年,预计旅客吞吐量9500万人次、货邮吞吐量390万吨。空间与交通布局上,规划远期建设5条平行跑道、3座航站楼,同时引入广佛环城际、穗莞深城际及广清城际三条城际线,在T1、T2、T3航站楼设站,实现机场与东莞、深圳、佛山、清远等珠三角城市的直达互通。

白云国际机场总体规划局部调整(2013版)——引入城际轨道示意图

双楼擎空,空轨联动

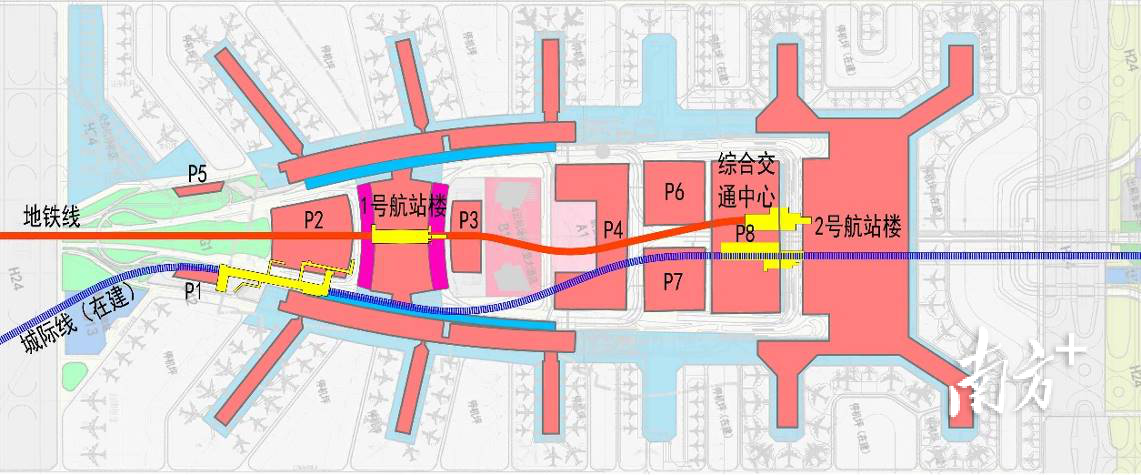

2018年4月26日,白云机场二期扩建工程竣工启用。T2航站楼和综合交通中心(GTC),与T1形成“双子楼”运营格局。T2航站楼建筑面积65.87万平方米,年旅客设计容量为4500万人次,两座航站楼总设计容量达8000万人次、货邮吞吐量达250万吨。3800米的第三跑道建成后,机场年起降容量大幅提升,进一步破解发展瓶颈。

新白云机场T1、T2航站楼总平面示意图

交通先行的带动效应也提前显现。2017年,机场北进场路—飞粤大道、地铁9号线相继建成,一北一南两条通道衔接花都城区,催生临空产业集聚。依托通道优势,沿线规划布局物流园区、商务园区,吸引了一批航空物流、航空维修、跨境电商企业入驻——从货运分拣中心到飞机维修基地,从保税仓到跨境体验店,临空链条快速补全、产业集群加速成型。产业活力迸发推升空间价值,短短数年机场周边土地价值增长接近3倍。

T2航站楼投运后,广州轨道网络也从“城市内线”走向“区域网络”。广州东环城际、广清城际首段开通后,清远旅客到机场的时间缩短至20分钟,轨道交通分担率提升至30%,年输送旅客超过3000万人次。

地铁如银龙穿梭,城际如铁脉纵横,共同织就一张高效的集疏运网络,形成空轨联动趋势,托举新白云机场从“区域枢纽”迈向“国际枢纽”。

容量逼近,湾区竞合

2019年客运容量逼近上限,机场年旅客吞吐量突破7300万人次,已逼近2035年设计容量的八成。但对广州以外区域的客流辐射,仍主要依赖道路系统,机场高速饱和度超过0.8,高峰期拥堵时有发生,路网承压,客运集疏运效率亟待提升。

货运领域跨越式发展。通过“空陆联运”模式,机场在东莞、珠海等地设立异地货站,将服务触角延伸至珠三角制造业腹地。以2018年在东莞启用的首个异地货站为例,年处理货物达10万吨,货主可就地完成报关、安检手续,货物通过专用卡车直抵白云机场;联邦快递亚太转运中心年处理能力跃升至60万吨,其配备的全自动分拣系统每小时可处理2.4万件包裹,每天凌晨,数十架货机从这里起降,将珠三角的电子产品、服装、玩具运往全球。

与此同时,竞争悄然来临。香港、深圳机场加速扩张,粤港澳大湾区航运格局正在重塑。在业务量逼近饱和与国家粤港澳大湾区战略双重驱动下,广州再次拿出前瞻性升级方案——《广州白云国际机场总体规划修编(2020年版)》,为枢纽下一阶段系统发展锚定方向。

空铁一体,未来可期

2020年版白云国际机场总体规划,定下新坐标——要建成“引领粤港澳世界级机场群建设、支撑民航强国战略的国际航空枢纽”。按照这份蓝图,客货运规模预测再上一个台阶:到2030年,旅客吞吐量预计达1.2亿人次、货邮吞吐量380万吨;到2045年,旅客吞吐量预计达1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。

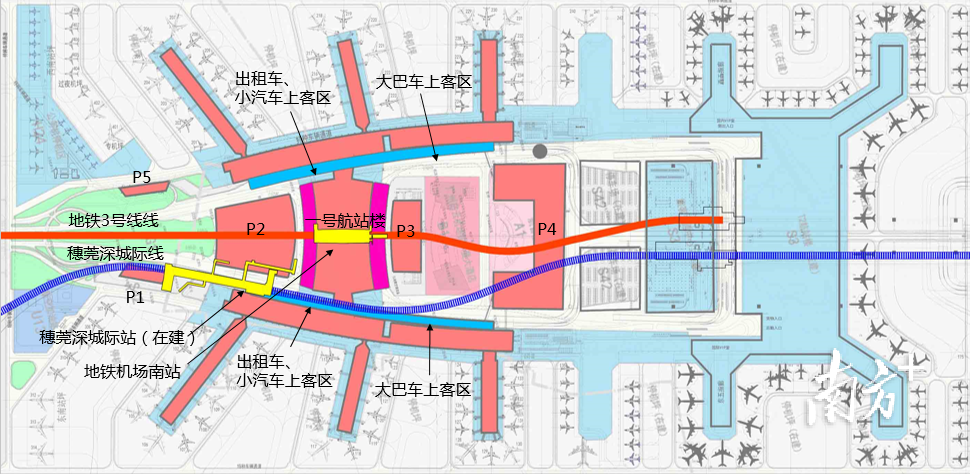

广州白云国际机场总体规划(2020版)——总平面方案效果图

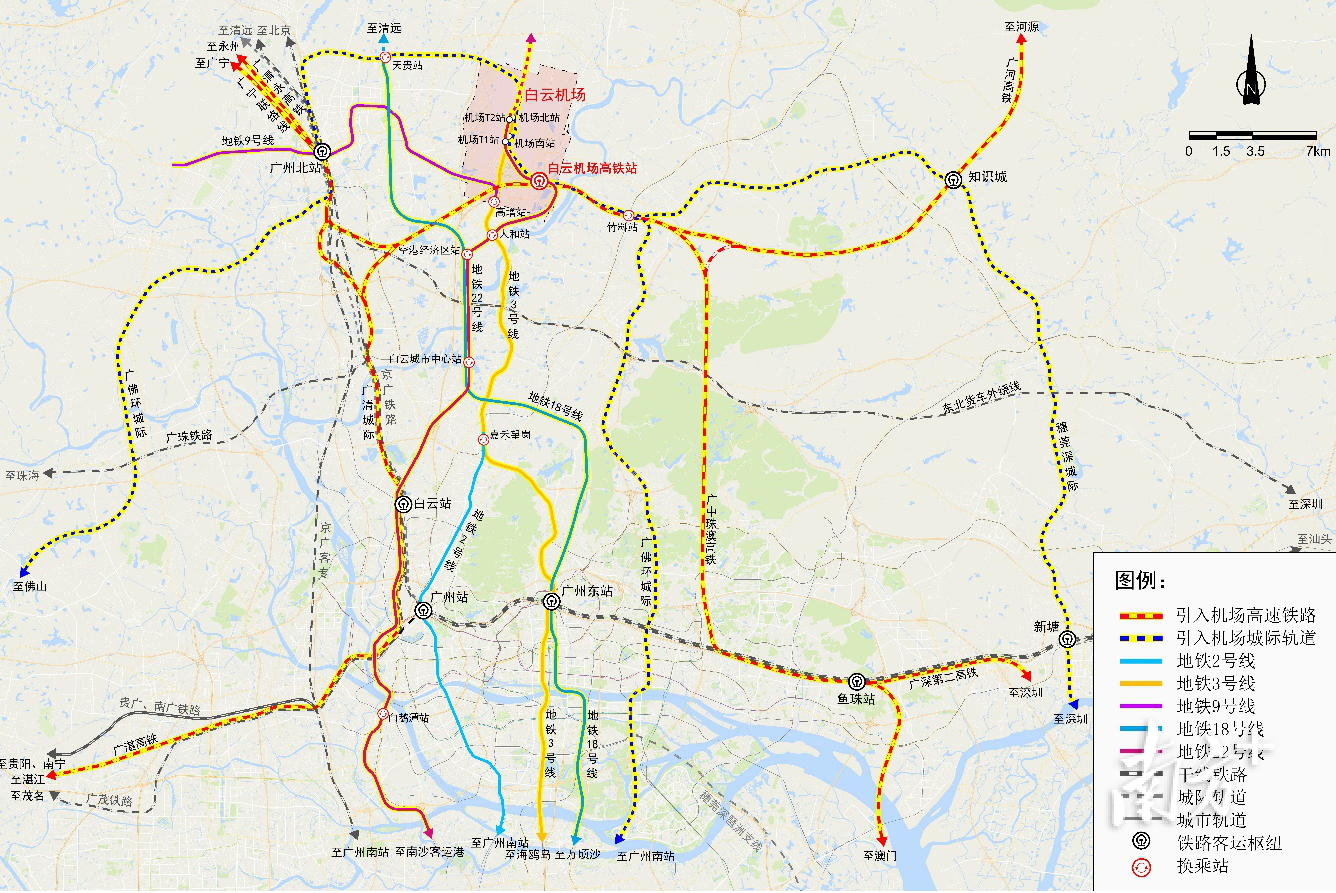

为支撑这份蓝图落地,广东省发改委和广州市政府同步印发《广州白云国际机场综合交通枢纽整体交通规划(修编)》,提出以“空铁一体化”为核心的超级枢纽战略。具体而言:

高铁入站——首期将广河高铁、广珠澳高铁引入T3航站楼,未来还将引入广深高铁新通道、广清永高铁、贵广高铁广宁联络线等共6条高铁。

城际轨道加密——在广佛环城际、新白广城际等已建、在建轨道基础上,引入芳白城际、广花城际等2条城际轨道。

未来,从这里出发,“快”和“便”会成为最直观的感受——机场与珠金琶CBD、传统老城区、广州南站、广州站等核心节点将实现30分钟直达,与大湾区主要城市实现1小时互达,与相邻省份实现3小时通达;地下车站设5台12线,高铁、城际、地铁、机场巴士、常规公交、出租车、网约车和小汽车等交通方式实现一体化衔接;站内嵌套商业商务服务功能,打造总建筑面积达108万平方米的大型综合体。

白云国际机场综合交通枢纽整体交通规划(修编)——空铁联运示意图

交通规划主动适配、深度支撑机场规划落地,更有力地支撑了《广州市国土空间总体规划(2021—2035年)》中的交通目标:广州将更高水平实现“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”,同时形成全球主要城市“12小时航空交通圈”,成为全球城市网络的重要节点。通过交通枢纽能级的提升带动城市能级的跃升,与花都、白云等周边地区协同打造广州北部增长极,助力广州构建全国综合性门户及中心型世界城市。

未来:从国际枢纽到“航空都市”新典范(2025—2049)

花开羊城,航启新章

2025年,将是广州航空都市新纪元的开始。

10月底,T3航站楼将正式投运。这座建筑面积68万平方米、相当于95个标准足球场的航站楼,以“花开羊城”为设计理念,外观如绽放的木棉花“花瓣”;站内空间开阔明亮,43米高的出发大厅以“花开穗满”诠释岭南风情,并首创大型天然绿地花园,打造绿色智慧、人文与科技融合的国家级枢纽机场新标杆。在这里,传统与现代对话,功能与美学共存。

随着第四、第五条跑道正式启用,新白云机场跨入“3航站楼+5跑道”时代,历经十余载的愿景终成现实。

届时,白云国际机场航站楼总面积达到145.3万平方米,客货总设计容量跃居全球前列,不仅是粤港澳大湾区的核心航空枢纽,更将成为广州建设“出新出彩的中心型世界城市”的关键支撑。

对标上海东方枢纽等国际一流枢纽,广州正积极谋划以白云机场周边区域为载体,依托会展博览与高端商务功能,打造高度便利化、国际化的一流商务交流平台,建设面向全球的国际商务合作区,构建服务新发展格局的“中国南方枢纽”。

T3透明“花瓣顶”。

为支撑“中国南方枢纽”建设,T3交通中心将秉持“高标准、一体化、全融合”的核心理念,剑指世界一流的综合交通枢纽。规划积极争取增加T3高铁站的始发、终到及经停班次,提升其在国家铁路网络和广州铁路枢纽体系中的能级与地位。同时,突破单一交通功能壁垒,推动“站、产、城、景”深度融合,打造枢纽与城市共生的一体化示范区。通过构建站城融合的公共空间体系、彰显岭南地区人文景观特色、塑造具有国际水准的标志性门户形象,实现从“交通枢纽”向“城市客厅”的质的飞跃。

产业聚能,航空都市

经济全球化催生以“时间”为核心的竞争模式。航空运输凭借“快时效、高安全、广辐射”的独特优势,可精准匹配电子信息、生物医药等领域高附加值、高时效性的新形态国际贸易需求,已然成为继海运、河运、铁路、公路运输之后,驱动经济发展的“第五冲击波”。

与此同时,香港国际机场也在谋求向“机场城市”的转变。今年1月,香港机场管理局公布发展蓝图,推出“SKYTOPIA”设想,浓缩吃、住、行、游、购、娱等多种功能,实现逛街购物、乘船出海、观赏演出、品尝美食等一站式体验,预计2026年至2031年分阶段落成。

纵观城市发展历程,交通运输方式始终塑造着城市轮廓与命运。未来广州必须抓住航空时代这一历史机遇,在以空港为核心的北部区域打造国际开发新平台,建设航空大都市。

做强高能服务,推动“流量”转“留量”。

围绕1.8亿全球空铁旅客提供大服务、大消费、大文旅、大康养4大高能级目的地服务;强化国际航空城临空展贸、免税消费、国际医疗3大功能;携手清远打造国际一流的主题公园文旅综合体,联动从化塑造面向“商旅客”和“都市客”的特色文化旅游窗口。通过多元服务场景,打造广州文旅目的地,将枢纽“人流”转化为“商流”,让旅客从“匆匆过客”变为“驻足体验的访客”,真正实现“到机场即到广州”。

聚焦空铁供应链,延伸“运单”为“订单”。

发挥空铁运力比较优势,打造枢纽经济走廊,推动货物“运单”向生产“订单”延伸。构建大湾区北部两大“供应链+”产业集群:东部串联知识城、东部中心、东莞等区域,聚焦新一代电子信息、生物医药等临空型产业;西部联动广佛肇平台,深耕新能源汽车与装备制造产业。同时,以机场放射交通走廊为纽带,串联临空供应链、产业链与服务链,打造花都大道(时尚智造)、空铁大道(战新科创)、空港大道(国际服务)3条临空型复合产业走廊,深化港产融合。

做优门户配套,推动“港城”融“一体”。

紧扣港城融合核心目标,做优门户配套服务。一方面,高标准打造国际交往前厅,引入博览、赛事配套、免税消费等门户型引擎项目,为港城互动筑牢支撑;另一方面,协同塑造多元风貌,加强服务提升,让广州全球城市主客厅既有“颜值”更有“气质”;其次,谋划高品质国际社区,塑造国际化优质宜居环境,推动基础公共服务优质均衡发展,服务商务人士、产业人才等多元人群,让枢纽与城区真正“融成一片”。

未来,临空片区规划将全面落地:14平方公里的产业用地将承载约3500万平方米的产业创新载体,9平方公里的居住用地将为45万人提供新型健康生活空间。随着这一布局的推进,新白云机场及周边地区跳出 “城市的机场” 传统定位,升级为真正的 “机场的城市”。新白云机场将演进为驱动区域发展的经济枢纽、链接全球要素的创新平台、推动高水平开放的制度窗口,最终形成以机场为核心的 “航空大都市” 新范式。

结语:崛起之路,规划引领

从冯如逐梦蓝天到老机场薪火相传,从“城中机场”突破桎梏,到“国际枢纽”辐射湾区、再到T3“花开羊城”联内达外,白云机场每一次绽放新姿,皆以超前规划为舵、系统布局为帆,在时代浪潮中留下广州航空雄心与城市能级同频跃升的铿锵印记。

白云机场早已超越“交通设施”范畴。这里不仅是出发与抵达的站点,而是融合交通、商业、文化与生活方式的“航空都会之心”。未来它将是2049“枢纽之城”的核心锚点,是粤港澳大湾区战略落地的重要支撑,更是这座城市提升全球竞争力的硬核底气。

未来已来,白云机场恰如大鹏展翅,以核心枢纽之力,擎领广州在全球城市版图中扶摇而上,绽放更耀眼的时代光芒。

订阅后可查看全文(剩余80%)