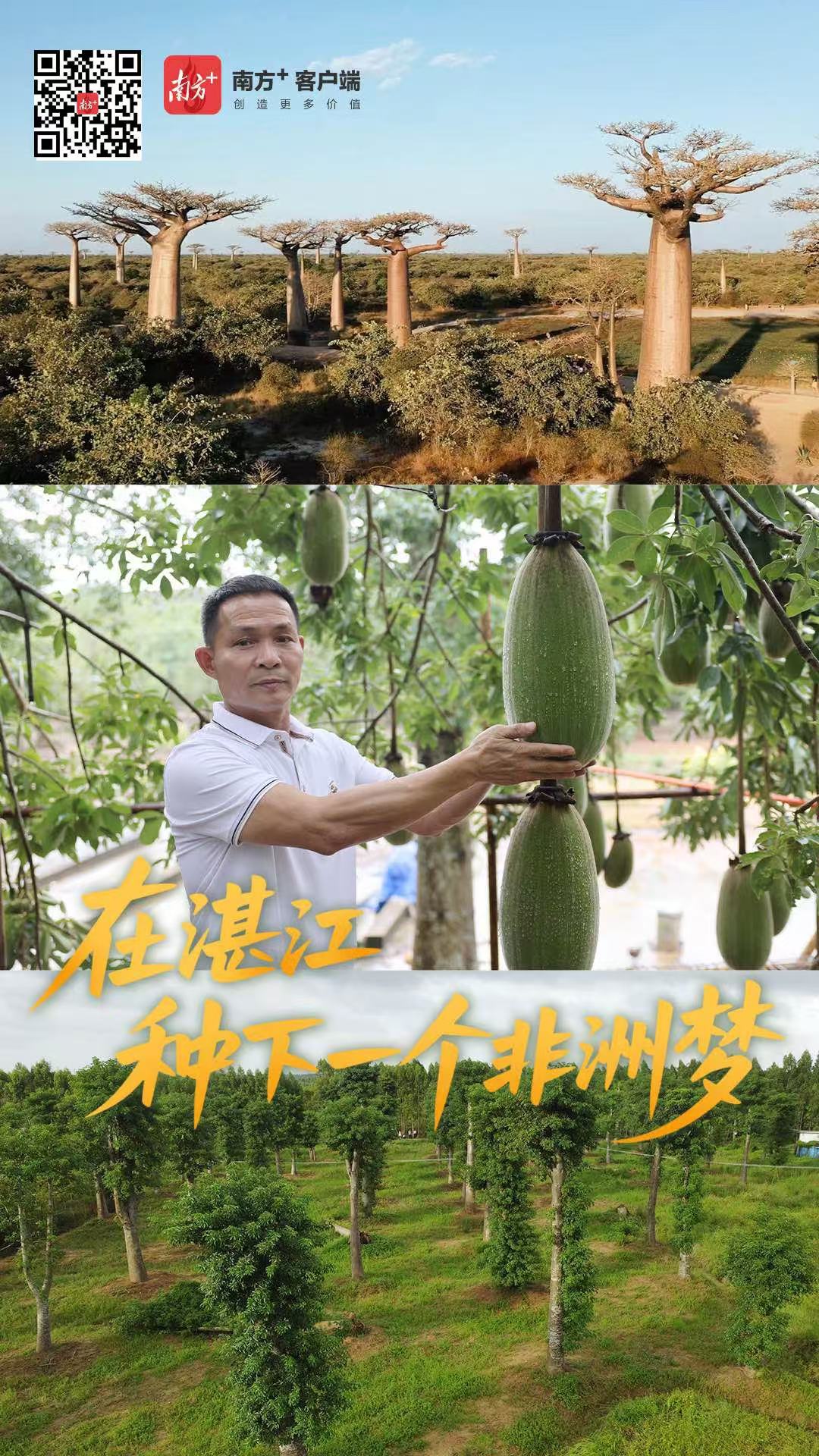

在湛江,种下一个非洲梦

“这18年,为了这片猴面包树,我连一套新房都没买,别人都说我傻。”湛江市麻章镇花村村支书林荣振说,“但幸好坚持下来了,如今终于见到了成果。”

湛江麻章区千亩猴面包树林郁郁葱葱,其中一棵树上,挂满了沉甸甸的果实——两百多个果子压弯枝头,个个鲜重十余斤,比非洲千年古树结出的果实还要硕大。

虽然只有一棵树结果,却意义非凡。未来,这株“功勋树”将成为嫁接繁殖的母本,也为杂交选育更优品种带来了无限可能。

非洲的猴面包果。叶建飞 摄

猴面包树被誉为“生命之树”,全球仅有八种,其中六种生长在马达加斯加。它“浑身是宝”——果粉当食物、种子可榨油、树叶当饲料、树皮能入药、树干能观赏。然而,这棵宝树却异常“挑剔”。20世纪60年代,它曾被引入海南,也曾远渡美国、墨西哥、巴西等地,却都因气候、土壤、授粉或病害等问题,始终未能实现经济价值。

从广袤干旱的非洲大陆,到湿润温暖的湛江田野,猴面包树在湛江连成一片千亩树林,开花结果,也成就了一个非洲梦。

从非洲到湛江:十余年只开花不结果

“要种就种别人都没有尝试过的东西,探索一条别人不敢走的路。”18年前,抱着这样的理念,经过多方考察,林荣振决定在家乡引进种植非洲的猴面包树。

起初,林荣振仅试种了几棵,见树木成活,他便租下百亩土地,陆续从马达加斯加、安哥拉等地分批引种。

林荣振走在猴面包树林中

每天早上,林荣振都要到田埂上,看看猴面包树幼苗,精心呵护。可很快他就发现,树木种得太密,光照不足,树苗都长得不好。

必须给猴面包树搬家!移栽现场,工人们喊着号子,将猴面包树小心翼翼地捆扎、吊装。每挪一批,都是数万元的投入。

几年间,种植面积扩大到千亩,每年仅土地租金就高达百万元。

在湛江麻章的猴面包树林。

“如果一开始就知道要投入这么多,我可能就退缩了。”林荣振坦言,自己是被这些树“推着走”的。在最初引进猴面包树时,他还曾有一个合伙人,但合伙人时常担心钱白白投出去,两年后就匆匆退出,只留下林荣振一人坚持。

种猴面包树也需要底气,林荣振一直靠着盆栽生意维持资金周转——他回乡就开始从事盆栽行业,有400多亩规模的盆栽基地,每年利润三四百万元。除了生活开支,收入基本都投到了猴面包树种植中

“至今我在市区都没买过一套房,老婆经常红着眼眶数落,把钱都败光了,家里什么都没有添置。”有人笑他“倾家荡产”,他也自责这些年没有买新房,给孩子的婚事拖了后腿。每当想起这件事,他只能在办公室默默地抽掉一包烟,但第二天依旧早起,照料盆栽,巡视树林——“不能让之前的投入打水漂。”

“如果成功,就是一片新天地;如果失败,就只能当废木材卖掉。”面对可能血本无归的局面,他几度动摇,却总告诉自己,马上就快成功了,再坚持一下。

十余年后,当千亩树林迎来花期,却只见花开花落,不见果实累累。寂静的树林,仿佛在无声地诉说着某种“不兼容”。

猴面包树的花蕾。陆建农 摄

“难道真的选错了?真的要失败了吗?”

从一个人到一群人:从零开始的“试错”与“侥幸”

转机出现在广东海洋大学滨海农业学院副教授陆建农一行遇见猴面包树项目的那天。

2021年5月8日,陆建农副教授一行来到湛江市麻章镇,被眼前的景象所震撼——一千亩猴面包树,每棵都十分粗壮,巨大的树冠如同撑开的雨伞,与本地树种明显不同。

陆建农团队决定接手研究“猴面包树种质资源评价及利用”这个冷门课题——国内研究者寥寥,可参考的文献多是非洲的零散报告,连基础数据都要从零积累。更现实的是经费问题:“团队成员都是自掏腰包,出于兴趣坚持。”陆建农说。

但对研究者而言,“未知”恰恰是最大吸引力:“为什么在非洲能结果,到了湛江就不行?破解这个谜题,比拿到经费更让人兴奋。”

团队很快发现了猴面包树的“秘密”:仅在夜间开花,依赖非洲特有的蛾类和蝙蝠传粉——这在湛江根本行不通。“我们每晚打着手电蹲守,发现花朵柱头比雄蕊高,导致自然授粉困难。”陆建农回忆,看着花朵在夜色中绽放,既感神奇,又心急如焚。

猴面包树夜晚花朵绽放时的场景。陆建农 摄

无奈之下,团队尝试人工授粉。每个夜晚,他们手持小刷子,为绽放的花朵“牵线搭桥”,挂上标记牌记录授粉信息——这场“暗夜攻坚战”持续了五年,每年连续数月,照料上百棵开花树。

陆建农记得,即使是晚上,湛江的湿热也让人难受,自己带着学生,打着手电筒钻进树林。光束在黑暗中晃动,照亮了一朵朵在夜色中舒展的花朵。在蚊虫“嗡嗡嗡”的陪伴下,大家一边干活,一边在纸上飞快记录,汗水顺着额头往下淌,滴在本子上晕开墨迹。

终于,他们的研究渐渐有了结果——2021年,树首次开花;2022年,结出几个“又小又歪”的果子;直到2025年,才有一棵树真正硕果累累。

陆建农在结果的猴面包树旁。

“前两年的果子根本不能用,小得可怜。”陆建农说,2025年的丰收带有“侥幸”成分——引进的不同品种可能在非洲自然杂交,这棵树恰好是适应性最佳的个体。“正因为种得多,才有成功的可能。”

多位专家确认,这棵刚成年的树,结出了他们见过最大的果实。

从一棵树到一片产业:中国猴面包树的未来图景

一棵树的丰收,如同一石激起千层浪,让所有人看到了希望的涟漪。但这仅仅是个开始。如何从“一棵树”走向“一片林”,从“一个果”延伸出“一条链”?

目前,八位专家组成的研究团队正在协同攻关。广东海洋大学陆建农团队与中山大学生态学院副教授叶建飞团队合作,加大种质资源搜集与利用,以这株优质母株为基础,开展杂交育种,选育适应华南气候环境的新品种。

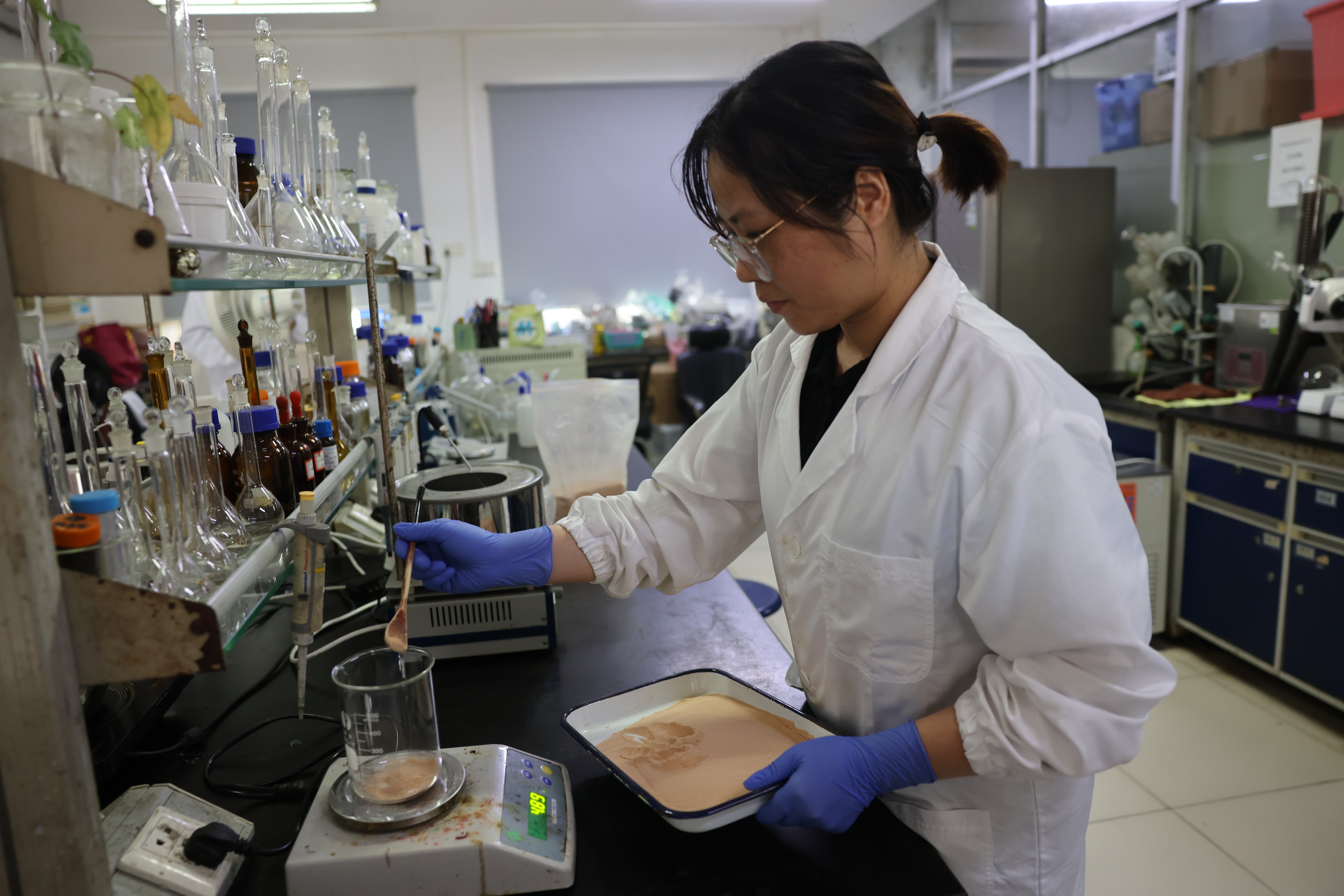

广东海洋大学食品科技学院的周春霞教授做了30年食品研究,她也加入进来,带着研究生围绕猴面包树果的成分展开了系统性探索。广东海洋大学滨海农业学院的杨转英教授则聚焦猴面包树的生物学特性调查、优株快繁及高效栽培技术等研究。

猴面包果粉被用于实验。

“我们看好猴面包树的前景。”陆建农说,它不仅耐旱,还有一定耐涝性,生命力顽强,未来可在盐碱地、撂荒地、海岛试种。

叶建飞曾六次深入非洲考察资源,有一次甚至差点被蟒蛇咬伤。他对猴面包树产业的未来充满憧憬:“可打造中国的‘猴面包大道’,推广林下间作,发展耐阴作物和中药材;同步推进全株开发,延伸至食品、化妆品、医药、饲料等产业链。”

在非洲考察猴面包树。叶建飞 摄

叶建飞指出,猴面包树经济价值高、适应性强、入侵风险低,与国家引进海外高价值经济植物的政策高度契合。

阳光下,风拂过猴面包树的叶片,沙沙作响,像是在诉说着这18年的坚持。对林荣振而言,这棵树的丰收不是“终点”,而是“起点”;对科研团队来说,他们破解“非洲树中国化”谜题的道路,才刚刚走过“第一步”。

18年过去,林荣振从最初的“试试看”,变成了如今的“想再坚持”。作为任职十年的村支书,他计划让周边几个村成为盆栽种植、猴面包树培育与深加工一体化的特色产业村,让猴面包果真正成为村民的“致富果”。但他明白,前提是“猴面包树能稳定结果、形成收益”:“等千亩地稳定结果,就能真正带动村民增收。”

这棵跨越万里的“生命之树”在广东扎下根来、开花结果,正与“百县千镇万村高质量发展工程”同频共振——它不仅深深植根于湛江的沃土,更为许许多多乡村探索特色发展之路,写下了生动的实践注脚。乡村振兴的征途,从来不缺跨越山海、坚持十八载的勇气,也从不乏把“他乡树”育成“本土果”的智慧。

采写:南方+记者 王越莹

拍摄:南方+记者 郑新洽

剪辑:南方+记者 莫迪 万稳龙

海报:潘洁 谭唯

订阅后可查看全文(剩余80%)