前几天,广东省2025年普通高考本科批次第三次征集志愿已完成投档。

又是一年夏末,学子们在奋笔疾书后,朝着心之所向,准备展开羽翼。

而每年高考季,广东人的社交媒体总会被同一个话题刷屏——“舍不得出省”。志愿表单上,本地高校永远是“香饽饽”。

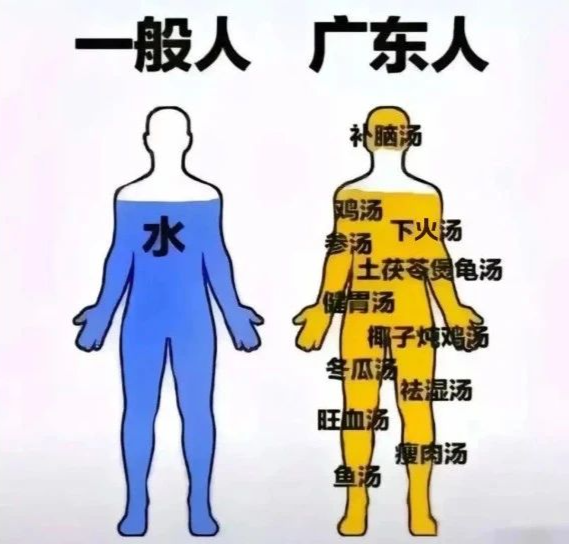

“广东人有自己的清华北大”“从惠州到茂名读书我都觉得远”“懂不懂周末一个小时就到家的含金量”“怎么也得留在省内”“离不开家里煲的汤”“得天独厚的条件干嘛要放弃”……

这些带着浓浓“广味”的调侃,道出了广东学子对家乡的眷恋。

就拿饮食习惯来说,周末不回家喝口靓汤,赶早八都会少点力气。

但笑声背后,大家是否想过:这份“不出省”的底气,究竟从何而来?

答案,深藏在历史的烽烟里。它源于一群人,一群在民族存亡关头坚信“知识救国,亦是大道”的先贤学者——“坪石先生”。

战火中的师者

谁是“坪石先生”?

1938年,广州沦陷。

山河破碎之际,国立中山大学、私立岭南大学、培正中学、培道中学等院校师生辗转迁徙,在日寇轰炸与物资匮乏的绝境中,坚持办学。

1940年起,大部队陆续在粤北坪石及周边落脚。战火纷飞中,当地人民以“让房让粮让学堂”的无私胸怀,为流亡师生筑起一处求学的避风港。

当地老人回忆:“当年家家户户都缺粮,但一听说是读书人来了,连存粮都舍得拿出来。”

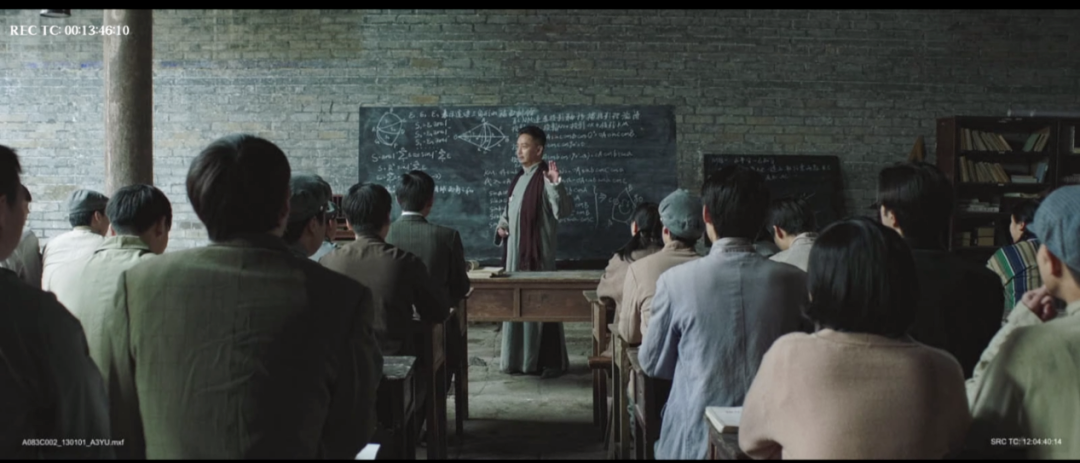

电影《坪石先生》剧照。

而那群在战火纷飞中传道授业的教育工作者们,被后人称为“坪石先生”。

他们为何如此受人尊敬?又具体做了什么,才得以让如今的广东学子在大学时期也能继续享受“返屋企饮汤”的自由?

烽火里的坚守

先生们的故事

“广东的夏天,热。想辞职。”

老照片中的黄际遇。

说起黄际遇这个名字,可能不少同学都会觉得陌生。

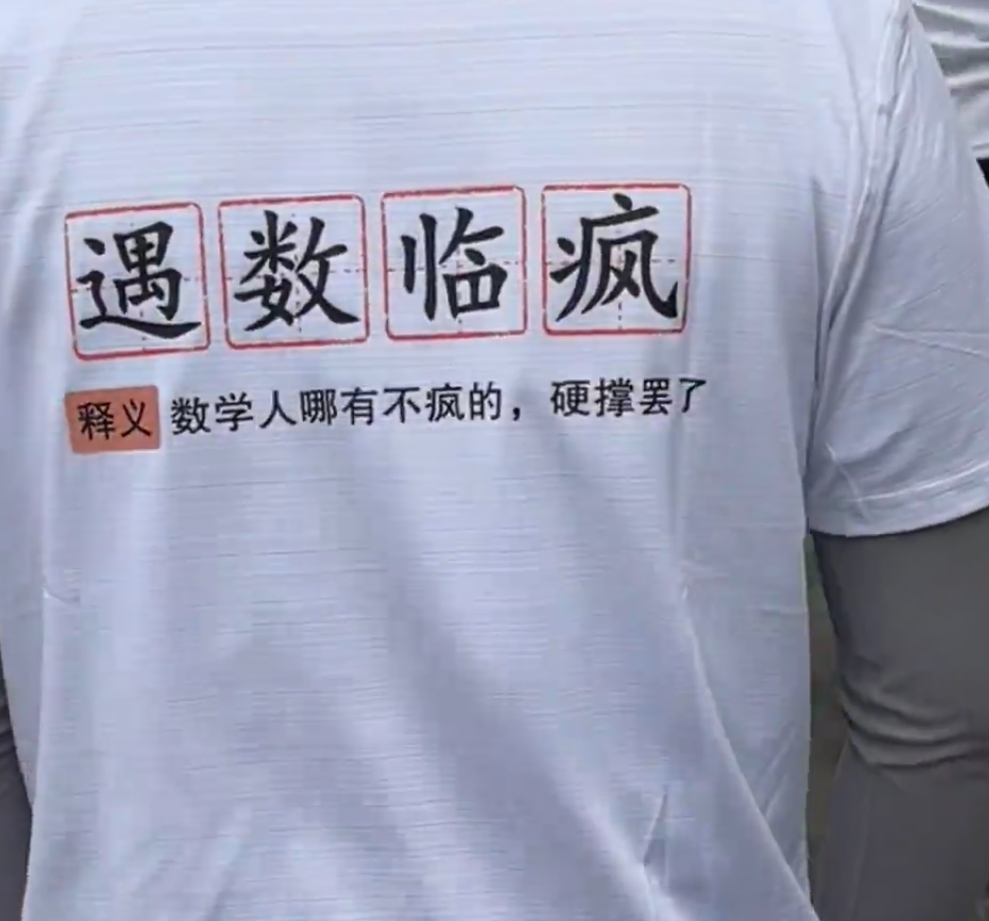

但只要说出这个关键词,保证你立刻就能充满“亲切感”——高数。

黄际遇先生在日本留学期间便翻译《几何学》,之后又陆续翻译《续初等代数学》《微积分》等教材著作,是当之无愧的中国高等数学教育元老。

但人家可不是只会钻研公式的“理科生”。这位来自汕头澄海的奇才,不仅是学贯中西的“六边形战士”,精神状态也可以说是领先百年……

黄际遇先生不仅骈文精通、书法遒劲、象棋精湛,还足球生风、击剑拿奖,喝酒那更叫一个豪迈。更有意思的是,他还特别爱写日记。

酷暑蒸笼天,他闷热难耐,悄悄吐槽教书赚的那是“真血汗钱”——“毕二课,已浃背矣,真血汗钱也。”

面对上课不认真听讲的学生,他一怒之下“小发雷霆”,在日记里引经据典一波,绝不让自己内耗——“未取孺悲之瑟,已弯逄羿之弓。”“得之易者,守之不坚,靡足怪也。”

(注:“未取孺悲之瑟,已弯逄羿之弓”大意为:咱还未像孔子对孺悲那样明确拒绝他们以示疏远,他们却已如逄蒙对后羿那般对咱心怀不满了。)

下棋下了半天,觉得自己荒废了时光,于是宽慰自己,“蒜鸟蒜鸟,都不容易”——“是日废业于弈事者几半,以人非圣贤自解可也。”

就是这样一位“斜杠教授”,在抗战烽火中,顶着空袭穿梭于中大理、工、文三学院授课,一句“吾何畏彼哉”尽显书生胆魄。当广州沦陷,中大辗转迁至粤北坪石,他毅然前往,坚守课堂。

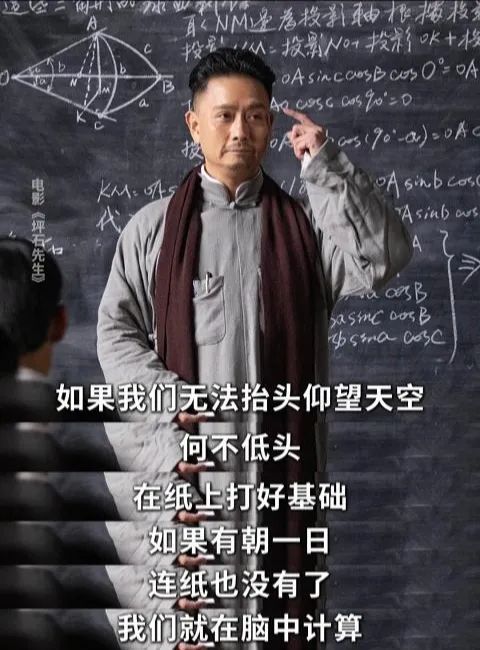

他给数学天文系学生上课,一边打趣他们通过学习四元学、三角学赚回“四元三角”学费,一边又真挚教导他们“如果无法抬头仰望天空,何不低头,在纸上打好基础。如果有朝一日,连纸也没有了,就在这里(大脑)计算。”

电影《坪石先生》剧照。

他还为中文系开设骈文课,自称“系主任可以不当,骈文却不可不教。”

也正因为这身本事,他启迪香港考生邱扬等青年为“振兴中华”而读书,教出的学生后来更是挑起各自领域的大梁。曾任华师数学系系主任的钟集、任中大中文系教授四十余载的黄家教等,都是坪石学子,也都出自他的足下。

这位百科全书式的人物,在战火纷飞的岁月里,点燃了众多青年学子求知的希望。

“不给我办图书馆,我连饭都吃不下!”

老照片中的杜定友。

广州沦陷前夕,日寇兵临城下,时任国立中山大学图书馆馆长的杜定友积极开展图书疏散工作。

他发动全体员工把书架、桌子、板壁、黑板,统统改装为木箱,三天左右拼出上百个木箱,抢救图书5万余册,一场“木箱图书馆”的史诗迁徙就此展开。

从广州到云南澄江,从澄江再到粤北坪石,可谓步步惊心。

电影《坪石先生》剧照。

于战火烽烟中,图书馆每迁一地,杜定友都会及时觅地开放,举办图书教育班、图片展览和学术演讲,为社会大众提供知识食粮、为抗战事业铺垫文化支撑,为中华文明延续精神根脉。

杜定友先生曾写过一纸情书,“她以娇贵之躯,随我过患难的生活,十年如一日,怜我怜卿,形影不离。即使将来万一遭遇不幸,因为环境的侵略,经济的压迫,不得不离异,但是我的心,还是永远爱她……”

这份“情书”的接受者,并非一位妙龄女子,而是他魂牵梦萦的图书馆学。

电影《坪石先生》剧照。

“我个人学无所成,但望每天到图书馆来的读者,都有所获益。在千百万读者之中,能有一二杰出之士,有以造福人群,则我愿以无名英雄自居。”这是杜定友发自内心的良愿。

“想全心全意做人民的好教师。”

老照片中的冼玉清。

有这样一位“岭南才女”,她在自传中称:“想全心全意做人民的好教师,难免失良母贤妻之职;想做贤妻良母,就不免失教师之职,二者不可兼得,所以十六七岁我就决意独身不嫁。”

在学生眼中,穿着淡蓝色旗袍、布鞋的她平易和善、知识渊博。学生回忆她“讲解李清照《声声慢》时,连窗外的雨声都仿佛成了词中意境”。

于是,她以文为道,奉此一生。她就是——冼玉清。

抗日战争时期,时任岭南大学教授的冼玉清亦冒着战火随校播迁。

得知岭大在粤北复课的消息,她不顾亲友劝阻,毅然离开相对安稳的澳门,独自一人奔赴粤北。途中行李尽失,风餐露宿,饱受“盗贼如毛”“饥寒交迫”之苦,但她依旧无畏无惧。

在面对黄际遇先生“日本人要打过来了,有什么打算”的关心之时,她言语坚定:“随校播迁,辗转不悔。”

她在战火纷飞的岁月中坚持“茅屋林涛,清茶一杯”,展现了中国知识分子的品格,也是对文化的坚守。

循先生足迹

守住“不出省”的底气

“坪石先生”们的传奇故事远不止于此。

为流亡师生筑起校舍的殉国英烈卫梓松教授、三度临危受命出任中大校长的张云教授、奔走于大后方争取国际援助的盛成教授、带领学生沿路开展野外考察的吴尚时教授、以智慧保护珍贵仪器免于破坏的邹仪新教授……

他们都曾用生命与学识,为今日岭南的教育自由奠基。

电影《坪石先生》剧照。

回到最初的问题,广东学子为什么可以有“不出省”的底气?

一个很重要的原因,正是有这群“坪石先生”,誓死守护住了岭南教育文脉。

在民族存亡绝续的关头,文化抗战亦是重要战场。

坪石的四年办学,保住了顶尖学者、优秀学子、珍贵典籍和严谨学风,成为战后广东教育浴火重生的根基。

《坪石先生》剧照,摄于塘口村朱氏宗祠,当年中大理学院即在此地上课。

今日广东得以拥有中大、华工、华农、华师等一批高水平学府,得以形成枝繁叶茂的教育生态,离不开当年坪石火种“开枝散叶”的薪火相传。

如今,各大高校亦在时代变迁中不断守正创新,继往开来。

烽火远去,但弦歌未绝。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在此之际,历史传记电影《坪石先生》将于2025年8月15日全国上映。

循先生足迹,守文脉星火。让我们一同走近“坪石先生”,追忆教育精神,致敬文人风骨。

30秒带你了解这段鲜为人知的历史

来源:广东共青团、电影《坪石先生》、广州日报、羊城晚报、中山大学校友会

编辑:白

订阅后可查看全文(剩余80%)