在医学世界里,胸外科医生何建行的“异想”终能成真。

上世纪90年代,还是主治医生的何建行就提出了微创手术治疗肺癌的想法,被老教授评价为“异想天开”,之后微创手术成为了主流;2015年,他提出了手术不插管的设想,虽被同行说“哗众取宠”,却在2022年入选了哈佛大学医学院教材。

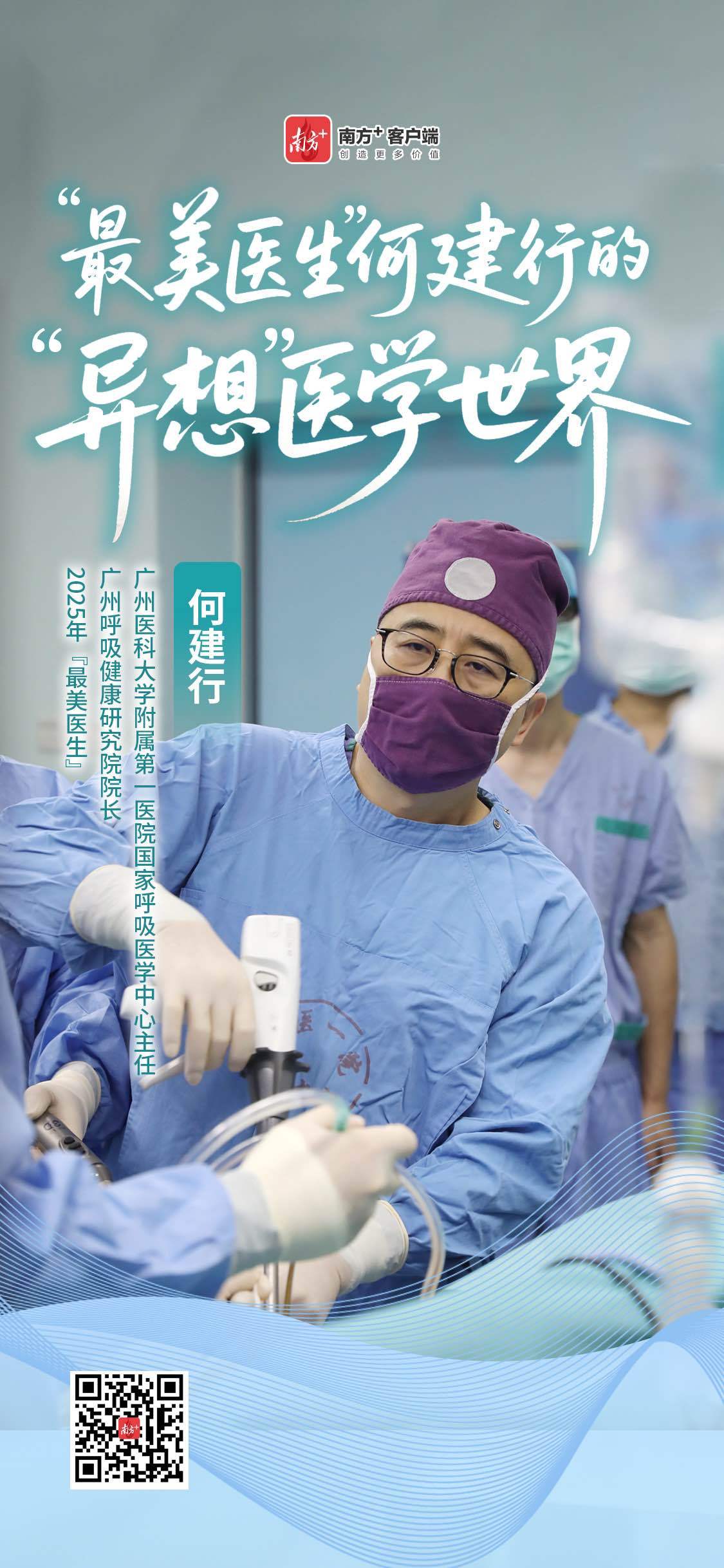

8月19日,广州医科大学附属第一医院(下称“广医一院”)国家呼吸医学中心主任、广州呼吸健康研究院院长何建行获得了国家颁发的2025年“最美医生”称号。从医40多年来,何建行作为一名外科刀客,在潮水般反对与指摘中追求创新,把“异想天开”的质疑变成了梦想成真的现实。

在接受南方+记者采访时,他道出了另一番见解——“异想天开”并非天马行空的胡思乱想,而是看见一个个被疾病选中的人、感知到他们内在真切的需求后,身为医者的一次救赎与守护。

“最怕的,是压根就没想过”

“脑子转得很快”的何建行总有一些奇思妙想。

上世纪90年代,外科江湖上流行“开大刀”,工作多年的何建行已是熟手,有时因手术需要而切掉一根患者的肋骨,也不用一分钟。不过他也留意到,曾有一位小伙子,因气胸做了大切口手术,生命虽被拯救,却断送了许多职业的可能性。

是否有一种方法,不用截断病人肋骨也能完成胸外科手术?

何建行开始研究用胸腔镜做微创手术。他至今仍记得,当年医院请了一名香港教授,来给大家示范用胸腔镜做肺大疱微创手术。面对7个肺大疱病人,教授当场示范了两例。剩下5个病人,原本要按照“大开刀”处理,但何建行决定自己摸索。几天后,他开展微创手术,5位病人全都被他用胸腔镜“拿下”了肺大疱。

广医一院胸外科的微创之旅至此开启。

作为一名胸外科医生,肺癌是何建行最熟悉的“老朋友”之一。“为何不把这种微创手术用在肺癌手术上?”爱“折腾”的他又开始了一番探索。

当时,治疗肺癌的主流术式是肺叶切除手术,通常只有资深教授才能完成。而何建行那时还只是一个主治医生。果然,一个老教授一听他的想法便“嚷”了起来:“年轻人啊,异想天开!想做肺叶切除,还说不用开胸,简直是在做梦!”

何建行没有放弃这个梦。他与同学们“泡”在实验室里,自费购买物料,反复用动物来练习和试验胸腔镜操作。实验动物由学生自费购买,做实验时,他们还要将笨重的氧气瓶搬上四楼的教室。手术过程中,既要给动物插气管,也要实时吸氧,只为了摸索最合适的手术方案。

两个月后,何建行选择了一位75岁的肺癌病人进行手术,再度成功。

就这样,何建行的团队,成了全球率先将微创手术用于肺癌治疗的团队之一。直到10年之后的2004年,这种如今已被广泛推荐的手术方法,才开始被业界认可和接受。

到了今天,年过60岁的何建行,既拥抱许多“出格”的想法,又把“异想天开”的种子,埋在年轻人的心中。他总说:“可以想得多一点,出格一点,哪怕最后没做成都没关系。最怕的,是你压根就没想过。”

在一次患者讨论会上,学生钟然回忆,一位年纪较大的肺癌晚期病人,尽管经过系统治疗后病情明显改善,全身仅剩一个肺部的外周病灶,但在轮番发言中,大多数人建议保守处理。有的说风险太高,有的建议继续观察,还有人摇头:“都晚期了,何必折腾?”

何建行没有立即回应,停顿后说:“大家总想着按部就班,觉得只要情况不够完美,就不能动。真实世界里,哪有完美病人?你们要学会‘异想天开’——不是瞎做,而是敢想、敢突破,用技术去实现想法。”

“外科是慢工出细活”

每天早上,何建行都会和他的团队坐在桌前,边“看片”边讨论病人的手术方案。年轻成员通常会很紧张,因为怕“师父”批评自己“脑子转得太慢”。

讨论时讲究的是“快”,但一走上手术台,何建行追求的却是慢。 学生姜宇第一次独立主刀做肺段切除,心里总想着要“快一点”,不想让病人麻醉时间太长。一开始,姜宇的动作很急,几次差点错过解剖平面,一旁的何建行马上按住他的手:“慢一点。”

在何建行看来,手术速度,不是看动作有多快,而是看少走多少弯路。慢,是为了找准方向;找准了,就自然快了。

何建行有一双“外科眼”。

在一台微创肺段切除手术中,进行到肺动脉分支分离时,学生梁恒瑞发现影像和术中解剖有细微差异,血管位置比预计的稍微靠前。他犹豫了一下,准备顺着最明显的血管走。何建行忽然停下操作,指了指屏幕:“你觉得这是目标血管吗?”

梁恒瑞迟疑地答:“应该是。”随后,何建行用镊尖沿着解剖层面轻轻拨开,露出真正的动脉分支——比梁恒瑞原来认为的那个向前偏了不到一毫米。

“这一毫米的差距,如果错了,后果就是病人术中出血,甚至转开胸。”何建行说,手术里没有“应该”,只有“确定”。精准外科,不是大刀阔斧,而是精确到毫米,年轻医生不应该被表象迷惑,而是要坚定追求最确定的答案。

行医超过40年,何建行的心得体会是,医生看的是具体的人,不是某一个疾病。一次门诊上,一位70多岁的老人带着家人来看诊,影像显示右上肺有一个早期癌病灶。家人一开口就说:“医生,直接安排手术吧,我们不想拖。”

当大家都以为何建行会讲解手术方案时,他却转向老人:“您自己,想做吗?”此时,老人低声说:“我害怕开刀……如果还有别的办法,我想先试试。”最终,老人决定先做局部消融治疗。

此时,身边的年轻医生非常费解——这么早期的病人,手术切掉不是最好吗?门诊结束后,何建行说:“手术是为病人好,医学不是看影像做决定,而是看人。”

一天,学生钟然正在做一项AI术前评估系统的临床验证研究,整整几周,都在和数字、代码打交道。深夜下班后,何建行走到电脑前,随口问:“你知道这些数据背后是谁吗?”

钟然愣住了。对他来说,眼前资料只是一些编号、参数和结局指标。只见何建行点开其中一个病例的影像:“这是老刘,做完手术第二天就自己下楼走路。你看得出他影像上的结节,但也要记住,他是个有名字、有家庭的人。”

“一项新技术必须讲究性价比”

何建行总在追求新的突破。在国内做了微创治疗肺癌手术后,他想将之推向美国。

1999年初,在欧洲参加国际肿瘤学术会议时,他碰到了美国圣路易斯医院的肺科主任,每天都拿着电脑,跟他讲解手术的优点——一开始,这位肺科主任既不相信也不认同这种方法,后来却被他说服,还引荐何建行到美国医院进行交流。

那几乎是全球胸外科医生的最高殿堂,每一位来到这里访学的人都需要提前两年预约。不过何建行是一个例外。很快,他第一次向同行论证了微创手术的可行性。

2011年,他研究出了“高选择自主呼吸”麻醉方法。“手术做哪个部位,就‘麻’哪个部位。”他说,因为不用“全麻”,也就不再需要使用肌松药,这样能有效降低药物带来的副作用,术后恢复时间也大为缩短。

之后,他很快又提出了“无插管”微创手术的理念。简单理解,即术中不使用气管插管、不使用肌松麻醉药,保留患者的自主呼吸,从而加速术后康复。

但在当时,这个想法一经提出,反对与质疑如潮水般涌来。有外科的、麻醉科的同行说,这是在“哗众取宠”,置病人危险于不顾;当团队将无管技术应用写成论文打算投稿到国际期刊时,还遭到了国际上审稿专家的拒绝。

放眼全球医学界,几乎没有人相信这一项技术能够成功。

直到2015年,美国麻省总医院的胸外科主任及其团队到何建行所在医院观摩这项技术,并且回去组织了院内大讨论后,才扭转了一些反对者的看法。2022年,中国医生原创的无管技术入选哈佛大学教材,吸引了来自美国、英国、法国、丹麦、西班牙、日本、澳大利亚、意大利等国的胸外科专家纷纷前来“取经”。

迭戈·冈萨雷斯·里瓦斯是一名西班牙的医生,2012年曾在广州学习了无管技术,2014年就在西班牙首次运用无管技术为患者进行手术。10年来,迭戈已在全球超过30个国家使用了该项技术,不仅大大缩短临床大夫的学习时间,还为患者带来快速康复的体验。

从跟跑到并跑再到领跑,中国医生何建行历经30年,将推动胸外科微创手术进入“不插管”时代。但是,作为“技术控”的他,面对外科领域层出不穷的创新,有不同的思考——技术向善。在他看来,一项新技术必须讲究性价比,不能简单满足医生的虚荣心,而是要让全球同行与患者从创新中获益。

到了今天,何建行还会想起这一幅画面——德国街头,一个玩足球的年轻人秀起球技,无论做什么动作,球都不会掉下来。当时何建行就想,他一定是对“球性”有了很深刻的认识,才能玩得游刃有余。

其实,外科医生也一样。何建行坚信,只有对人体病理状态和正常生理状态有了深刻的认识,才可能游刃有余地用好手里的这把手术刀,也能把下一个“异想”变成现实。

采写:南方+记者 黄锦辉 刘汉能 实习生 陈浩文

通讯员:梁博 韩文青

海报:潘洁

订阅后可查看全文(剩余80%)