1933年1月,山海关沦陷,在日军枪炮与轰炸的环伺下,故宫文物危如累卵。

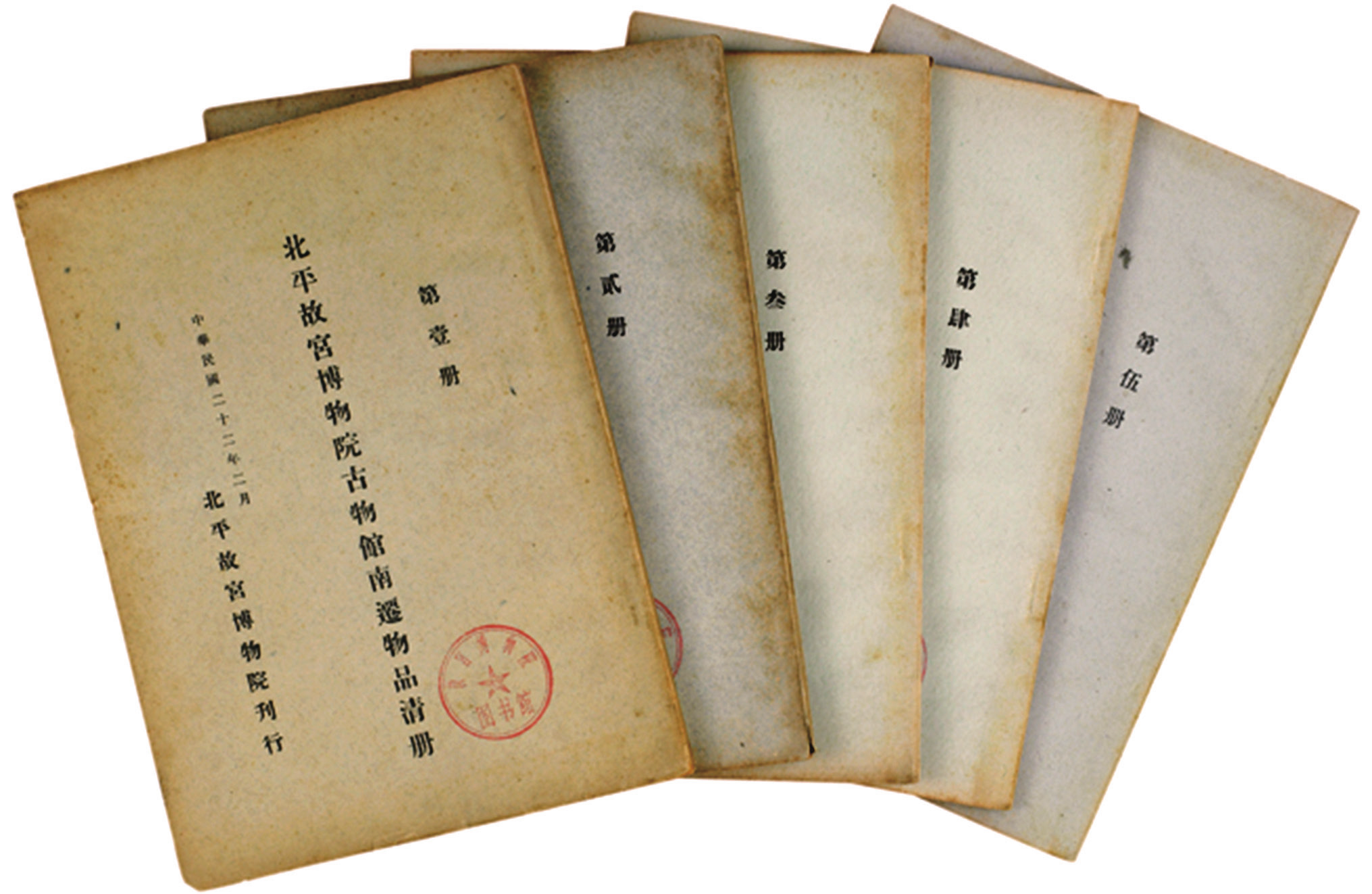

故宫博物院理事会作出了十分艰难的决定:将故宫部分文物分批南迁。这批文物共有13427箱又64包,涵盖书画、瓷器、铜器、玉器等精美艺术品2631箱,包括四库全书、天禄琳琅等内府藏书1415箱,文献档案3773箱,还有其他各类珍贵文物5600余箱。

1933年2月5日晚上,第一批故宫文物从神武门广场起运。自此,文物跟随着故宫人踏上了穿越大半个中国的迁徙路途,颠沛流离,备尝辛苦。直至中国取得伟大胜利后,故宫文物才踏上了回归之路。

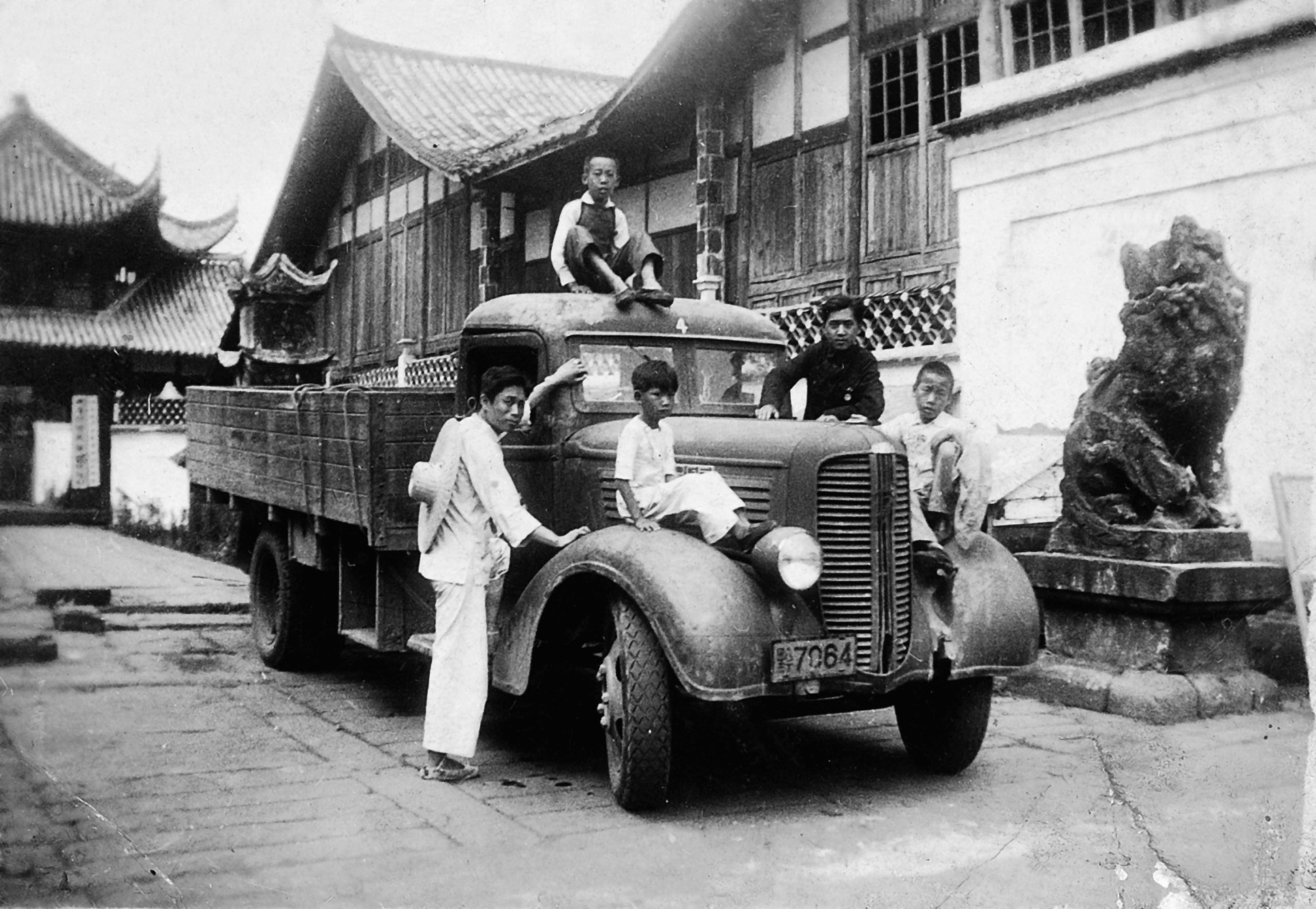

故宫文物起运之前。

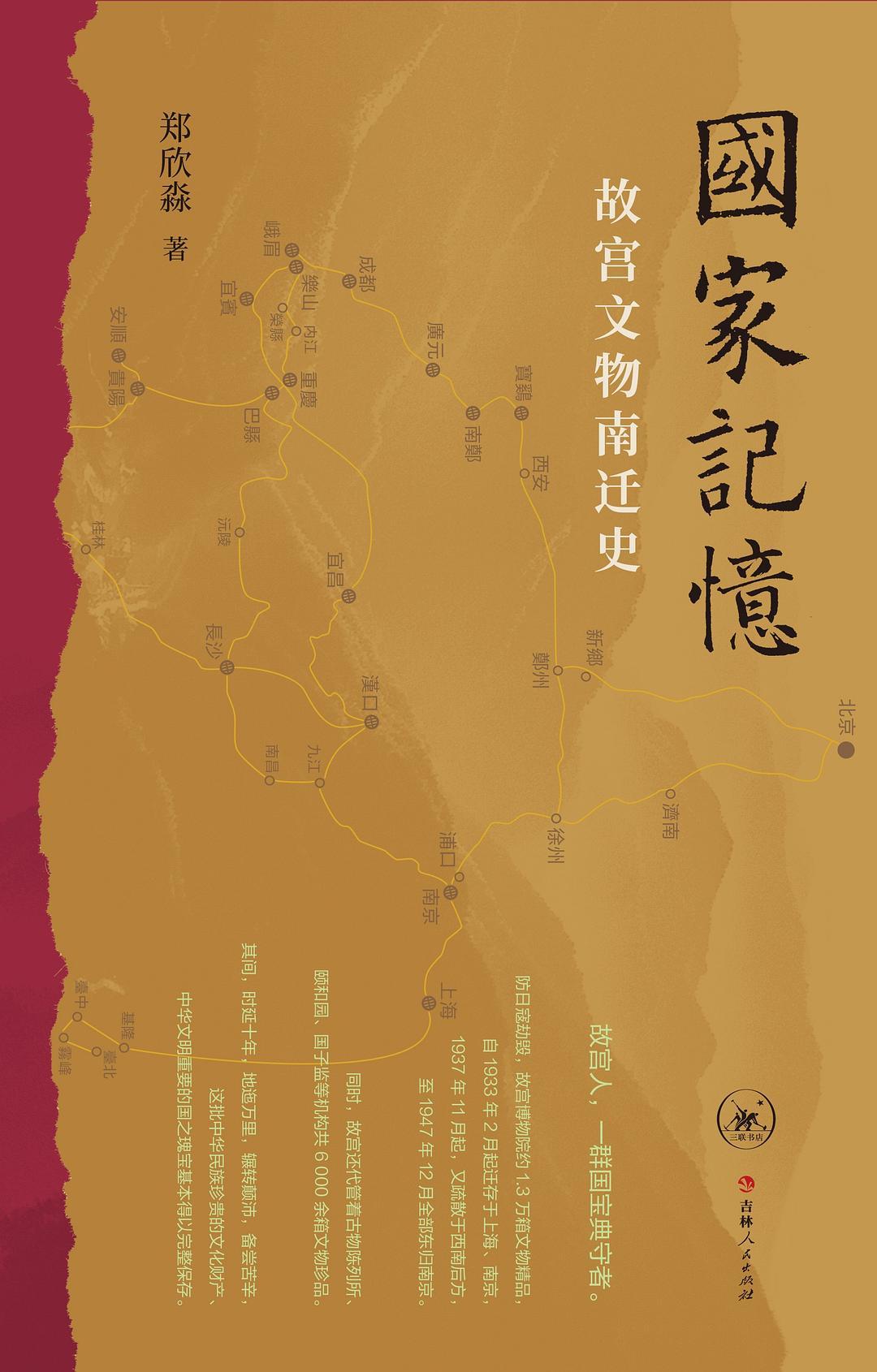

故宫文物南迁,是故宫博物院的一段峥嵘岁月,也是中国抗日战争史上保护中华文脉的一场壮举。今年是故宫博物院建院百年华诞,也是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,第五任故宫博物院院长郑欣淼有感于此,于近日推出重磅著作——《国家记忆:故宫文物南迁史》(下称《故宫文物南迁史》)。

这部著作由生活·读书·新知三联书店 、吉林人民出版社联合出版,依托大量首次披露的档案、日记、书信与影像,用四十二万余字巨细靡遗地重现这场世界文物史上规模最大、历时最久、行程最长的大迁徙。

《国家记忆:故宫文物南迁史》。

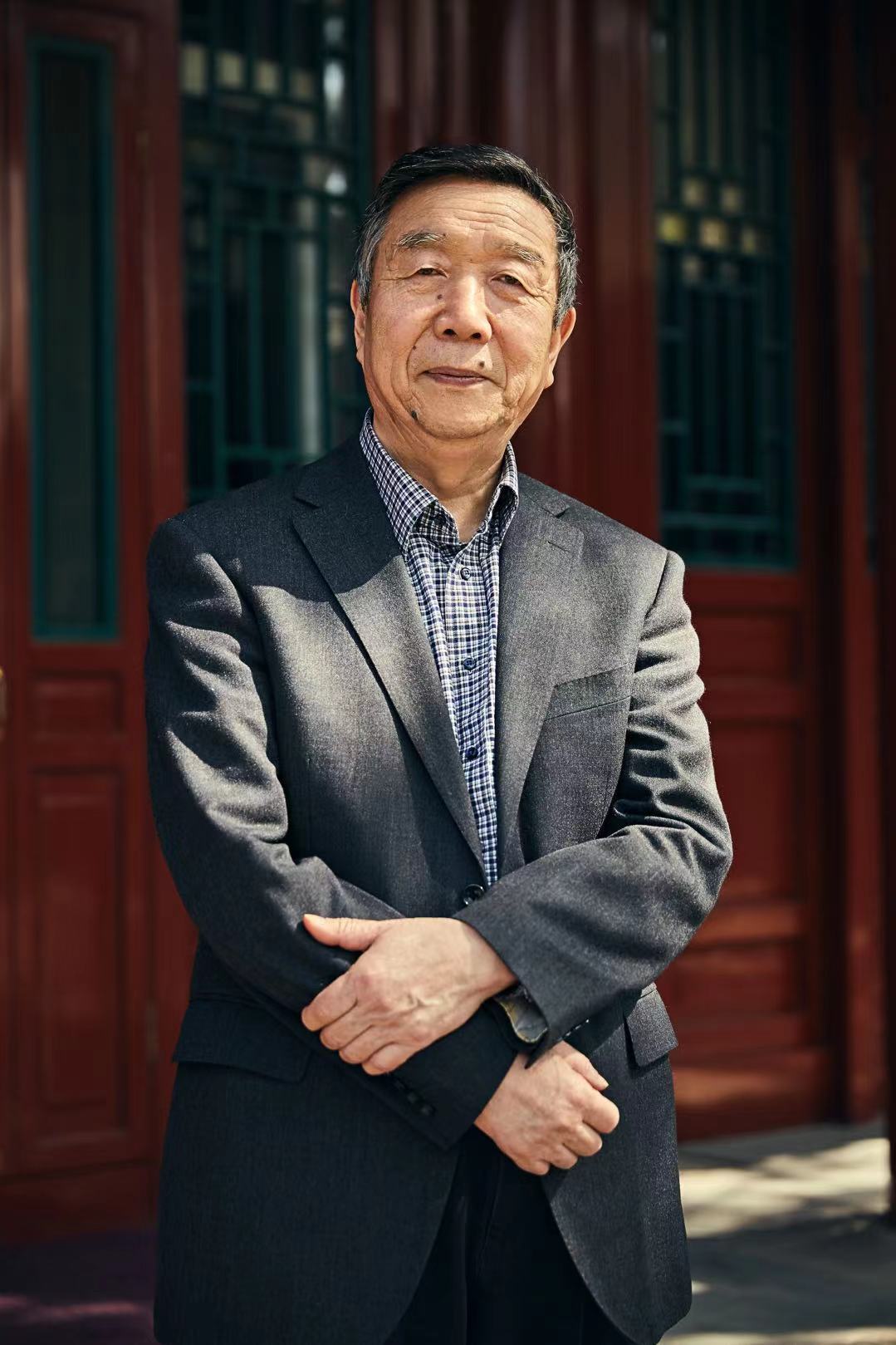

郑欣淼日前接受了南方+记者的专访。他表示,整理故宫文物南迁史料,保护研究南迁史迹,弘扬南迁精神,是自己作为中国人、故宫人义不容辞的责任。“故宫文物南迁,理应成为集体的记忆、国家的记忆。这是历史的昭告,更是时代的要求。”

中国文化精神的载体

南方+:《故宫文物南迁史》的创作契机是怎样的?

郑欣淼:2005年是故宫博物院成立80周年,博物院陆续举办了一系列纪念活动,其中院史部分所涉及的文物南迁事件,引起了我的强烈关注。那年也是故宫博物院老院长马衡先生逝世50周年,我计划写一篇纪念他的文章,便专程去南京的中国第二历史档案馆看了好几天档案。

郑欣淼近照。

在泛黄的纸张里,我看到了故宫文物跋山涉水的迁移过程,也看到了故宫人在穷乡僻壤守护文物的细节。作为一名故宫人,不可能不被这可歌可泣、惊心动魄的悲壮一页所感动。

我写下了《厥功甚伟 其德永馨——纪念马衡先生50周年》一文。幸运的是,“马衡”和“故宫文物南迁”,这两个沉寂了数十年的名字与湮没在历史烟尘中的文化事件引起了社会各界广泛的关注。在此之后,我便开始认真研究这段历史,到现在已经20年了。

故宫博物院第二任院长马衡。

2019年,《故宫文物南迁史料整理与史迹保护研究》课题被列入了该年度国家社会科学基金重大项目,我成为这个课题的首席专家。课题组全面挖掘故宫文物南迁的档案文献,已取得一系列重要成果。基于国人对这段历史进行全面了解的期望以及这项研究所取得的累累硕果,撰写一部完整、翔实的“故宫文物南迁史”在我看来十分必要。

南方+:《故宫文物南迁史》创新性体现在哪些地方?

郑欣淼:对人们此前所知道的文化事件进行更为深入的发掘,是我努力的方向,这突出体现在这部作品的“北返”部分。在外漂泊十多年的文物回到出发地——北京故宫,无疑是重大事件。但在许多作品中,这部分内容都是简单带过,大概有两个原因,一是对“北返”的重要性认识不足,二是对它的资料掌握不多。

故宫保存着有关“北返”的完整档案资料,我有可以利用这些资料的得天独厚的条件。我的使命之一,就是要把这段历史说清楚、说充分。我幸运地阅读了即将出版的于坚先生的回忆录,这份回忆录,让我在一个朝气蓬勃、百废待兴的新生共和国的背景下看待文物北返。

更重要的是,我不满足于就南迁谈南迁,而是将故宫文物南迁这段历史置于中国抗日战争、世界反法西斯战争、中国文化教育西迁以及中国博物馆发展的大背景中来研究。

将文物迁移到安全的地方,是当时世界范围内公认的有效避免战火损毁文物的方法。虽然英国、法国等多家博物馆都曾在战时迁移文物,但规模及距离是远不及故宫的。故宫文物南迁的时间长,文物数量多,在空间上也有多次转迁,涉及区域十分广泛。这就意味着做成这件事需要花费更多的精力、财力,动员更多的人,需要他们筚路蓝缕,亲力亲为。

故宫南迁文物从成都转移到峨眉。

另外,欧美博物馆最精华的文物绝大多数来自世界各地,和本国历史或许没有太紧密的关系。而故宫的文物是由历代王朝一代一代积累而来的,例如有红山文化的玉猪龙、良渚文化的玉琮,还有大量青铜器、书画、瓷器等。

它们是长存着中国文化精神的载体,与中华民族的命运休戚与共。从这些文物身上,我们可以看见五千多年来从不间断的中华文明,而从文物守望者身上,我们可以看见中国人自强不息、百折不挠的坚韧品质。

正如马衡所说:“本院西迁以来,对于文物安危,原无时不在慎微戒惧、悉力维护之中。诚以此仅存劫后之文献俱为吾国五千年来先民贻留之珍品,历史之渊源、秘籍、艺事莫不尽粹于是,固未止视为方物珍异而已也。”

故宫文物南迁是反法西斯战争时期,中国在保护人类文化遗产方面为世界树立的榜样,这些文化遗产不仅属于一个国家,更属于全人类。

“人在文物在”,视国宝为生命

南方+:《故宫文物南迁史》有着丰富的历史细节,还细致勾勒了不少故宫人的生平,请问您为何采取“事无巨细”的写法?如何平衡内容的专业性、科普性与文学性、趣味性的关系?

郑欣淼:过往的作品大致分为三类,第一类是故宫文物南迁的参与者的回忆类作品,第二类是当代人的研究成果,它们集中出现在21世纪第一个十年以后,第三类是有关故宫文物南迁的文艺作品,包括纪实文学、小说和影视剧等。

虽然这些作品各有特点,但它们的研究重点并不是故宫文物南迁的整段历史。所以在撰写《故宫文物南迁史》时,我认为自己有责任把这段历史写得详细、准确。这也是我写这本书的出发点,在正式出版之前,我总是不断地修改。

郑欣淼近照。

不少读者一听到历史书,往往第一反应就是认为它们枯燥乏味,因此我下定决心,要把故宫文物南迁史写得更有特色,更有个性。民国时期的作品给我带来了很大的启发,那是一个从文言文走向白话文的时代,文白夹杂,却很典雅,我努力让我的文字比较雅致一些,令我激动或有所感之处,我也会适当地运用抒情的笔调。

另外,“巨”和“细”要结合起来,不仅要勾勒出历史的轮廓,还要有足够的细节让它丰盈、生动起来,这样才能给读者留下更深的印象。为了能在书中呈现更多的细节,我运用了很多新材料。

故宫文物在京汉铁路正阳门西站装车起运的细节让我觉得很有意思。1933年,故宫文物需要运出午门、端门、天安门,再运到正阳门西站。为了安全起见,故宫博物院选择在晚上运输。那时,天安门到火车站的沿途没有路灯,故宫博物院便联系北平市工务局,请其协助安装路灯。

《北平故宫博物院古物馆南迁物品清册》。

根据故宫档案记载,工务局司灯队先后安装了五次路灯,对应的都是每批文物起运的时间。5月15日最后一批文物运出后,待故宫结清了款项,临时路灯也就撤掉了。这些材料总能让我沉浸在那个遥远而又恍若在眼前的时代,回味无穷。

南方+:你提到故宫人对故宫文物有着特殊的感情,这份守护文物的感情表现在哪些方面?

郑欣淼:故宫精神的核心,是视国宝为生命的“典守”精神,这是从故宫博物院成立以来逐渐树立、在文物南迁中不断强化的观念。

人在文物在。南迁文物保护责任极为重大,需要守护者的无私奉献,全身心地投入,也要耐得住寂寞,习惯每天都重复着近乎单调的工作。保护书画的守护者,不是把它们放在箱子里就完事儿了,他们还要小心翼翼地把书画取出来进行晾晒。

用木船运送故宫南迁文物。

多年来,他们远离城市的喧嚣,在穷乡僻壤中一待就是这么多年。他们并不知道未来的哪一年战争才会结束,全是靠精神信仰支撑下去的。

这些守护者中的绝大多数人,有着良好的文化艺术修养,他们在做好工作的同时发挥自己的爱好,或吟诗作画,或访古览胜,或从事研究。他们达观、从容、淡定,认真而不刻板,严肃却不枯寂,甘于清苦又善于苦中作乐,始终对未来充满希望,使得穷乡僻壤多了一份风雅。这对于当地文化教育也有着积极的促进作用。

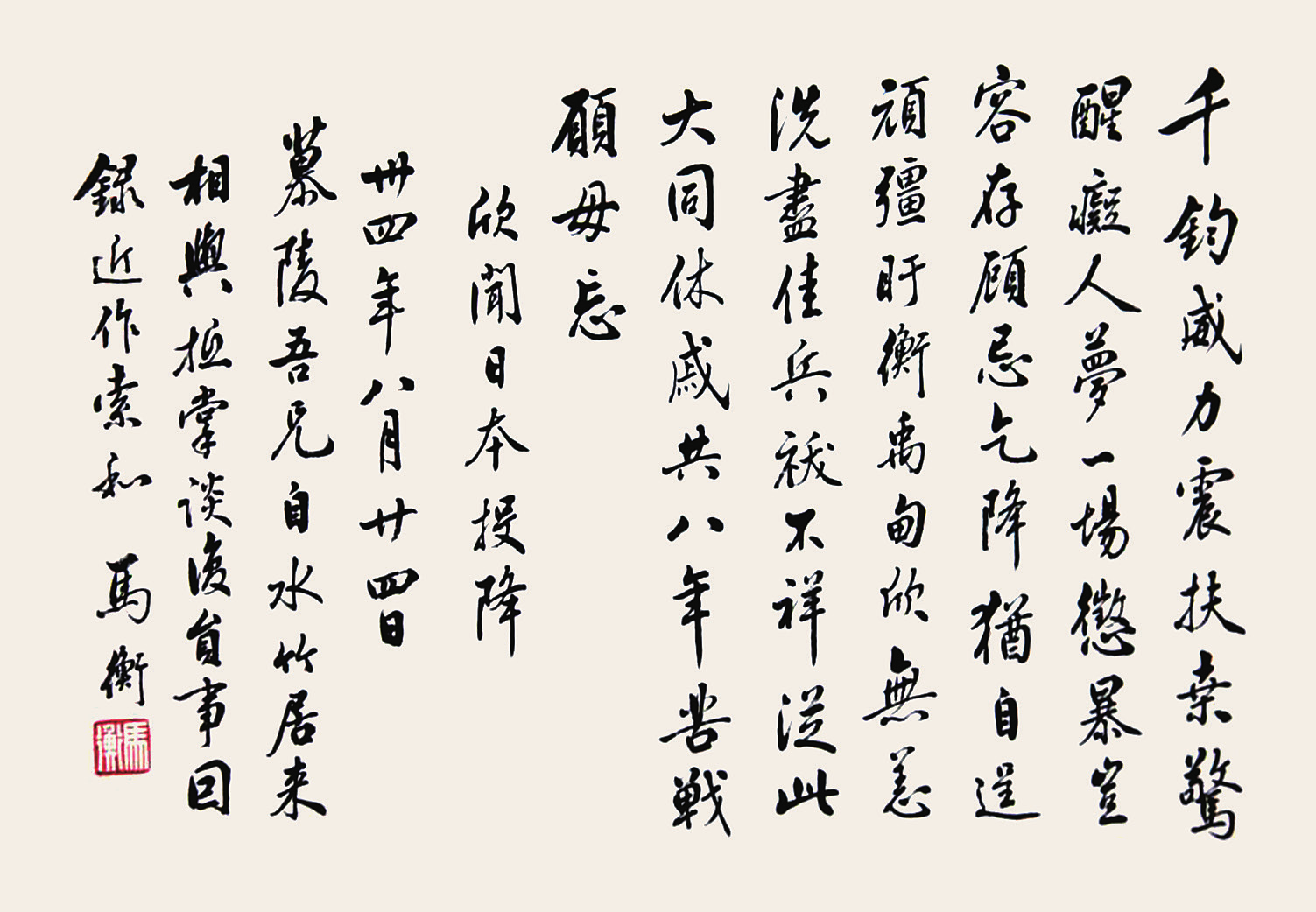

譬如,马衡在1938年至1945年间写下了87首诗歌,都与抗战有关,与文物存藏有关。第一首为《答方鹤老》:“劫余文物在人间,客里豪情已渐删。强寇即今成弩末,征人何日唱刀环。关河累我风尘老,诗酒输君岁月闲。多感殷勤珍护意,举杯相嘱看岷山。”1945年8月24日,他写下《欣闻日本投降》:“千钧威力震扶桑,惊醒痴人梦一场。惩暴岂容存顾忌,乞降犹自逞顽强。盱衡禹甸欣无恙,洗尽佳兵祓不祥。从此大同休戚共,八年苦战愿毋忘。”两相对照,令人感慨不已。

马衡《欣闻日本投降》。

南方+:在当下的节点,你认为重新打捞这段历史有哪些价值与意义?为何将这段惊心动魄的历史称为“国家记忆”?

郑欣淼:故宫文物南迁,是抗日战争的有机组成部分。而故宫文物的有效保护,是社会各界共同努力的结果,也是全民抗战的体现。

钱穆先生在《国史大纲》中提到:“任何一国之国民,对其本国以往历史,应该略有所知。尤必附随一种对其本国以往历史之温情与敬意。”中华民族有着悠久的珍视自己历史的传统,中华文化也因此得以穿过无垠的时空而延展与传承。对于以典守中华国宝、守护中华文化根脉为职志的故宫博物院来说,故宫文物南迁就是其中永远值得追忆、回味的一页。

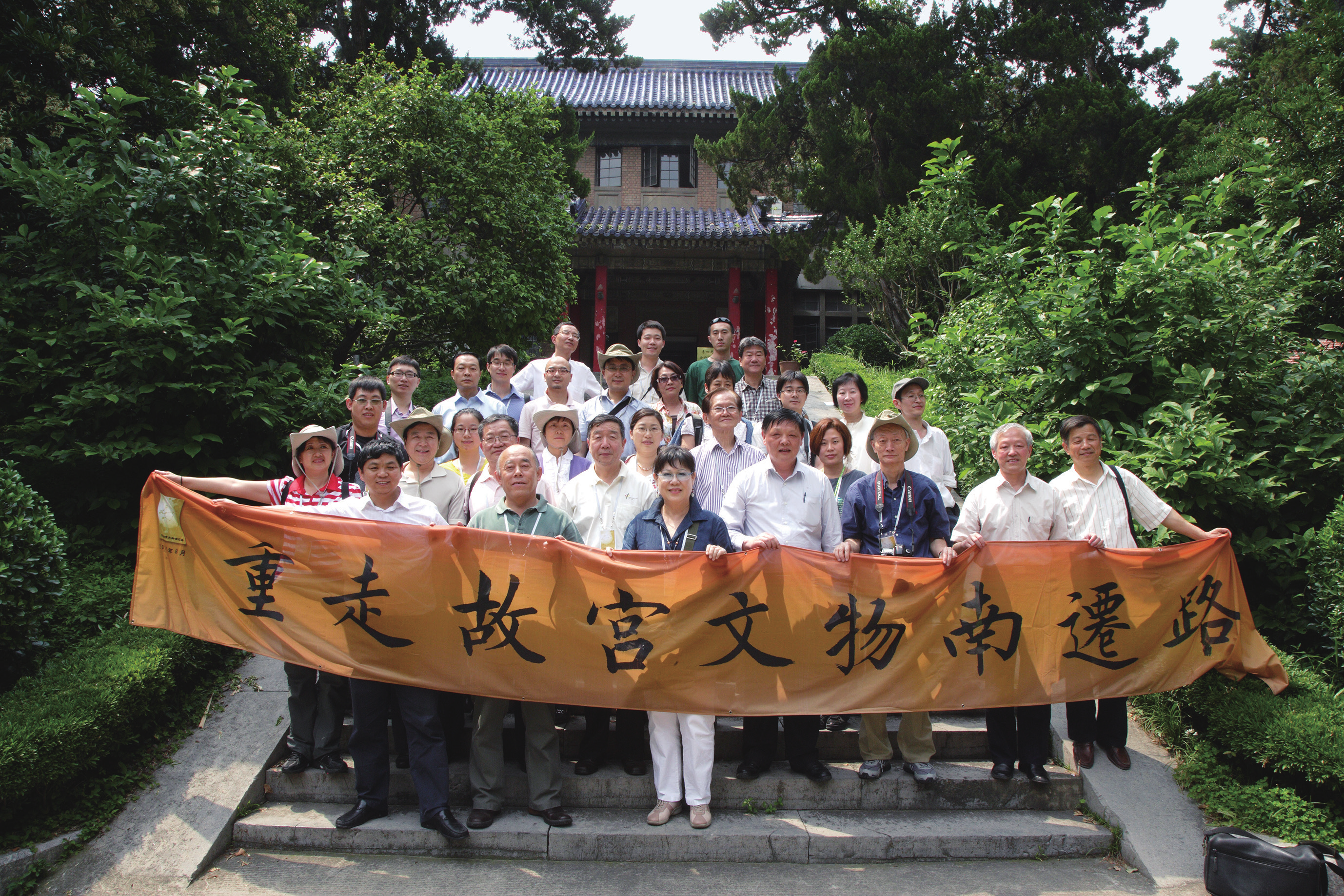

2010年,“温故知新:两岸故宫博物院重走故宫文物南迁路”考察活动。

国家记忆是一个民族在历史长河中形成的集体记忆系统,既是对过往重大事件的记录与诠释,也对构建身份认同、对于国家的发展和民族的凝聚力具有重要意义。故宫文物南迁理应成为集体的记忆、国家的记忆。

采写:南方+记者 戴雪晴

统筹:南方+记者 刘炜茗

图片:受访者提供

订阅后可查看全文(剩余80%)