时间已经过去十四年,复旦大学教授侯杨方仍然记得第一次踏上帕米尔高原时由心的震撼。向西眺望,就是苍茫的“葱岭之外”——这里地处亚欧文明的十字路口,见证着诸多文明的碰撞与更迭。

作为历史地理学者,侯杨方深刻意识到,若要真正理解丝绸之路及中亚的文明交流,必须先理解这片土地的地理禀赋,并打破学科藩篱,超越传统史学的局限。十多年间,他多次重返中亚各地,用脚步丈量葱岭。

侯杨方近照。

继《重返帕米尔》《这才是丝绸之路》之后,侯杨方多年的考察成果在《葱岭之外》再一次汇集,近日由广东人民出版社“万有引力”书系推出。

帕米尔高原,中国古代称“葱岭”,古丝绸之路在此经过。《葱岭之外》以帕米尔高原为锚点,清晰展现了东西方文明数千年来的碰撞、融合和新生,将“丝路”从抽象名词还原成可触摸的真实历程。

《葱岭之外》。

实地考察让视野越来越开阔

南方+:《重返帕米尔》《这才是丝绸之路》中“文献+行走”的研究方式让人耳目一新,《葱岭之外》则是这种研究方法的进一步开拓。能否谈谈你一贯坚持的研究风格?

侯杨方:这三部作品包含着一种层层递进的关系,都是实地考察的成果。《重返帕米尔》以《大唐西域记》和中外探险家的笔记为线索,重新复原了帕米尔高原的道路。《这才是丝绸之路》比较全面地把丝绸之路的历史背景、文明交流的意义以及路线讲清楚。

《大唐西域记》。

中亚地处亚欧大陆“心脏地带”,是文明不断更迭的区域,文化交流特别频繁。在《葱岭之外》中,我希望从文明迭代、文化交流的角度讲好这里发生的有趣故事。可以说,这三部作品见证着我的学术视野越来越开阔。

我认为,历史地理和传统的人文学科最根本的不同在于,研究者必须到现场考察。如果缺乏实地考察,这个研究就不叫历史地理研究,而仅仅是历史学研究。

我曾自创一个词——“文献内循环”,意思是研究所用的全部资料都是他人的文本,缺少来自现场的物证。从证据学角度来看,这种研究方法是很不严谨的。没有物证的话,如何证明玉门关在哪里?如何知道丝绸之路的路线是怎样的呢?

侯杨方在考察途中。

相较都市而言,丝绸之路人烟稀少,它的遗迹得到更为完整的保存。有些汉朝时的车辙、长城、烽火台……到今天都还能看见。

即使是变化大的地方,也留下了不少线索。例如,新疆东部的罗布泊在汉代时是一个广袤的湖泊,如今湖水虽然已干涸,但根据湖盆形态,就能将当时的地形地貌复原出来。考察过这些地方就知道,当年的丝绸之路一定是沿着水源走出来的,所有的路线都必须有淡水补给。骆驼在沙丘中长途跋涉,是现代人的想象,是反常识的。

南方+:你运用GPS等现代技术还原古代交通线、地理变迁,请问是什么契机让你意识到二者可以结合起来?

侯杨方:我从初中开始就读了很多科学哲学的作品,其中一个重要内容就是讲应该怎么做科学研究,首先要有逻辑,其次要有物理性的证据。科学家们先提出假设,再去做实验证明这个假设是否成立。

这套理论放在历史地理中同样适宜。地图的信息量是非常大的,一张普通的地图,如果要用文字来表达它的意思,很容易失真。从2012年开始,我就给未来的实地考察准备了非常多的地图和遥感照片,否则到了无人区,很难找到路线和地标。它们就像一条条线索,我到现场验证它们是否准确。

侯杨方在考察途中。

我发现,某些软件的三维地形图非常精准。我把自己拍的作品和它的地形图对照,基本一模一样,甚至能看到牧民的木屋。

历史地理研究脱胎于传统沿革地理。明清时的学者没有如今的条件,在书斋里进行“文献内循环”式的考证。这在过去的确有时代意义,但放在今天并不靠谱。即使纸面逻辑完美无缺,但后来出现的一个实证就能把这一切推翻。

南方+:你从人口史、清史研究转向丝绸之路的地理考证,学术兴趣为何会发生这一跨越?

侯杨方:我完全是以兴趣为导向。1997年,我跟着葛剑雄教授写《中国人口史》,完成了近现代部分。后来参与到国家清史工程的工作中,专程去了台北故宫,还在中国第一历史档案馆看到了许多清宫内阁档案。

翻看档案时我发现,清朝的人丁和民数数据绝大部分是编造出来的,便写了几篇文章。另外,在清朝的政区里,“省”是一个动态变化的概念,例如江苏,就曾被称为“苏州省”“江宁省”,范围也一时大一时小。我当时就想,还没有人把清朝正式的政区地图勾勒出来,我这么喜欢地图,应该去做这件事,就做了《清朝地图集》,目前出到第二卷。

学历史不能只拥有“一把锤子”

南方+:你的作品兼具学术论文的严谨与游记的生动细节,你如何在学术性与可读性之间寻找平衡?

侯杨方:在小时候,我就深受爱因斯坦的一句话影响——“如果你不能简单说清楚,就是你没完全明白。”

我年轻时也会看一些佶屈聱牙的著作,后来看到第十页还看不懂,就会立刻放下。看书的时间成本很高,没有必要去看这些作者的微言大义,他们没办法说清楚,就证明他对这个内容的了解不够多、不够透,还是要读经典之作。

我很推崇《汉书》,这些文字被记录在简牍上,字字珠玑。“波河而行”“傍南山”“随北山”,这几个字就把西域古代道路的全部要素点出来了。《汉书·西域传》的篇幅也很小,却把整个丝绸之路写得清楚透彻。

《汉书》。

所以我的著作,包括论文,都要求自己用清晰的语言表达出来,还要符合逻辑和常识。

南方+:帕米尔、天山等地的考察常面临高海拔、语言障碍甚至安全风险。有没有印象深刻的经历?

侯杨方:2013年4月中旬,我首次考察的第一天就遇到了危险。当时有一幅地图画了一条不存在的道路,我们的汽车在一个河谷里完全失联,手机大概二十个小时没有信号。所有的羊群看到车都惊呆了,因为它们从来没见过。

绘制这幅地图的人应该是直接抄了过去的版本。这件事让我对文献的准确性再度产生了怀疑,所以还是要亲临现场,有没有路,一去就知道。

南方+:你曾说“丝绸之路研究需要跨学科视野”,对于想从事类似实证研究的青年学者,你会建议他们优先培养哪些能力?

侯杨方:首先需要逻辑能力,无论要表达什么,无论是口头表达还是文字表达,一定要有逻辑。研究思路也是如此,不能违背常识,才能经受起严格的检验。

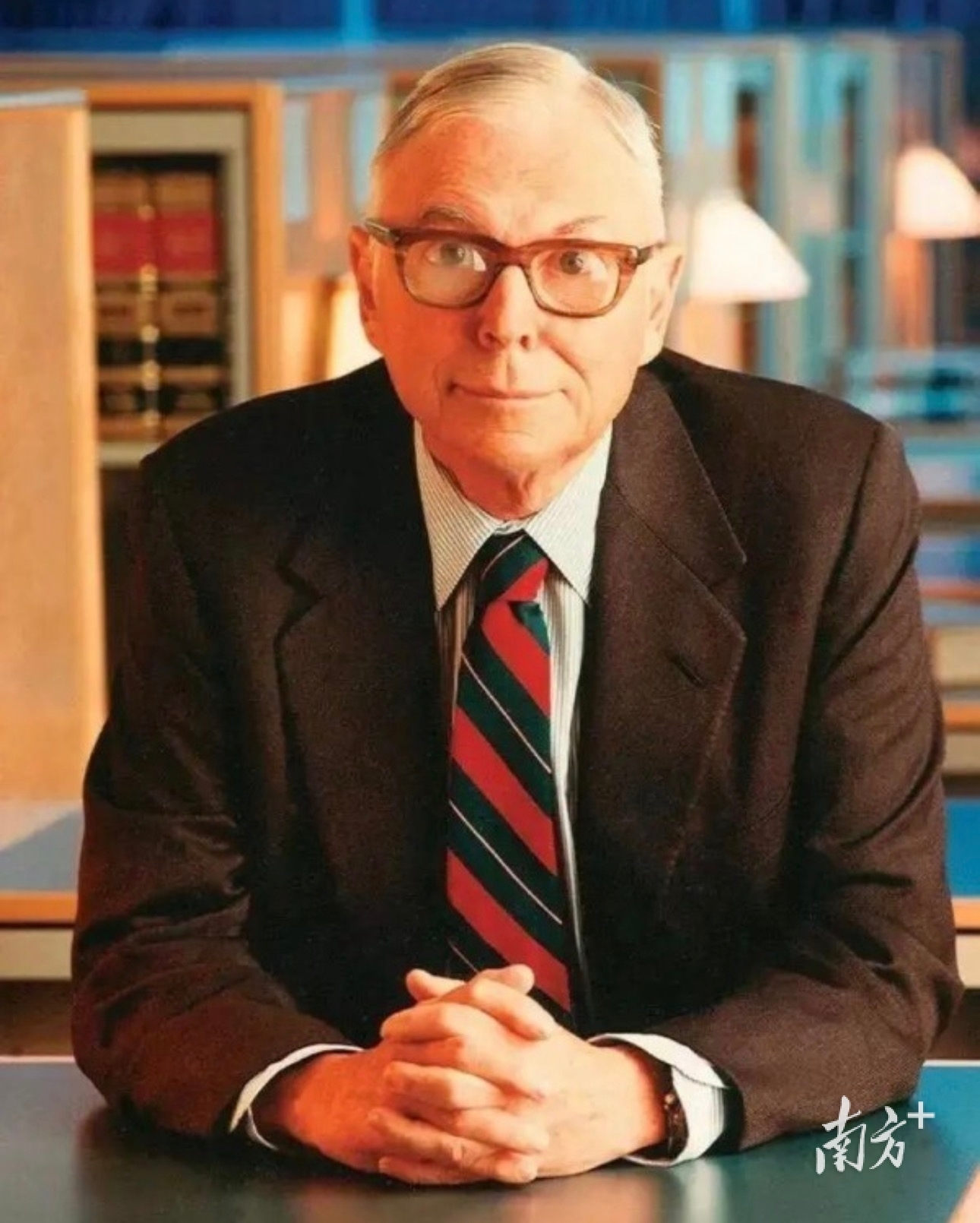

在此基础上要扩大自己的视野,一定要有想象力。投资专家查理·芒格说过一句话,当一个人手里只有一把锤子的时候,他看什么都是钉子。因此,一些经济学家倾向于把一切问题归结于经济问题,人口学家就把一切问题归结于人口问题,因为他们也只有一把锤子。

查理·芒格。

在历史研究领域,有些研究外国史的人不懂中国史,研究宋朝的不懂汉朝,这就造成一个问题——每个人都认为自己研究的领域特别重要、独特,可当了解得更多时,会发现人性都是一样的,逻辑和常识,也都是一样的。葛剑雄教授的研究为什么做得好?其中一个原因便是他先懂得人性和社会,再去学习历史。

所以趁着记忆力、精力特别好的时候,一定要打开眼界,让阅历丰富起来,否则会在AI时代被淘汰。

采写:南方+记者 戴雪晴

图片:受访者提供

订阅后可查看全文(剩余80%)