今年夏天,怎么这么难熬啊?

明明天气预报显示还不到40℃,一出空调室却瞬间走进蒸笼,没走几步就大汗淋漓、喘不过气,胸口像压了大石头般难受——这种体验你一定不陌生,毕竟,今年真有不少人获得了同款憋闷体验。

为啥明明还没到定义的“极端高温”,我们就不行了?

其实,这不是身体矫情,而是气候变化正在悄悄改变我们对热的认知。过去大家常用气温高低来判断炎热程度,但如今,单凭数字已经不足以反映真实的体感。

在全球变暖的大背景下,极端高温越来越常见,光盯着当日最高气温来避暑,早就靠不住了。

今年北方为什么这么热?

过去,人们常说“南方的夏天湿热难熬,北方至少还能靠干燥顶一顶”。可近年来,这种说法渐渐站不住脚了。北方的夏天也越来越像一个巨大的蒸笼,不仅热浪来得更早,还更强、更持久。

为什么会越来越热?

除了全球变暖的大背景,一个叫“热穹顶”(Heat Dome)的天气现象,正是导致区域性极端高温的关键推手。

“热穹顶”并不是严格的科学名词,但它的形象比喻很好理解:就像一个透明的锅盖扣在某片区域,把热空气困在里面,不断升温。高压系统稳定盘踞、空气下沉增温、晴空烈日直射,再加上冷空气进不来,热量只能在盖子下反复累积。结果就是,越晒越热,越热越难散。

更麻烦的是,这个锅盖还能自我加码。高温会让土壤和植被迅速失水,地面越干燥,就越容易把太阳能量直接转化成热量,反过来又让空气更热。于是,在同一次热浪中,人们常常感觉——一天比一天更难熬。

那这个大锅盖是怎么形成的呢?其实背后主要有几个因素:

高压笼罩:一个强大又迟迟不走的高压系统停在上空,强行把空气压下来。

空气下沉升温:空气被压缩,就像给气筒打气会变热一样,温度一路上升,还让天空更晴朗。

烈日直射:没了云层遮挡,太阳火力全开,地面被烤得滚烫。

热量被困:高压像盖子一样,阻止热空气往上跑,也挡住冷空气进入。

急流助攻:高空的西风急流一旦减弱并弯曲,就容易让高压卡在某个地方不走,热浪因此拖得更久。这就是常说的阻塞高压现象。

这些条件一旦叠加,就会形成一个“热穹顶”,让热浪持续数天甚至数周,越积越热。

媒体上常把“热穹顶”和“热浪”混用,但其实它们不是一回事。热穹顶是大气环流形成的锅盖,热浪则是地面上感受到的持续高温。强大的热穹顶往往带来热浪,但热浪并不全是它造成的。

在气候变化的推动下,曾经少见的热穹顶,如今却出现得更频繁、更极端了。

为啥光看气温,没法判断热不热?

光看气温,已经不足以解释我们为什么会觉得“热到受不了”。在气候变化和极端天气频发的今天,我们需要一套更科学的指标来衡量热的真实威力。

其实,科学家们早就设计了多种测热指标,它们从不同角度揭示热对人体的影响。

气温,是最常见的指标,指的是标准温度计在不受太阳直射的阴凉、通风处测得的空气温度,也称为“干球温度”(Dry-bulb temperature)。

它是所有热量测量的基础,能告诉我们空气本身有多热。但它忽略了湿度、风、太阳辐射等关键因素。——而它们,恰恰是会改变我们生理感受的重要影响因素。

相比之下,湿球温度则是一个综合了温湿度的指标。它衡量的是在当前空气条件下,仅通过水分蒸发所能达到的最低温度 。

这个指标,模拟的是人体出汗降温的极限,直白地揭示“汗还能不能蒸发”。

科学研究表明,当湿球温度超过35℃时,即使是一个健康的成年人,在阴凉处静止不动并补充足够水分,也无法有效散发自身新陈代谢产生的热量,体温会持续升高,最终导致器官衰竭,通常在6小时内致命 。而部分最新研究认为临界点可能更低,大约在31℃左右。

也就是说,在湿热环境下,危险可能在远低于我们常识认知的气温下悄然而至。

那么,我们是否能用科学的指标来衡量体感温度呢?

这就是热指数(heat index),也就是我们通常所说的“体感温度”。它结合了气温和相对湿度,用以估算人体在阴凉、微风环境下感知到的温度 。热指数可以通过一个复杂的多项式回归公式计算得出的,其公式变量主要考虑了气温和相对湿度。

比起标准气温等指标,热指数考虑了湿度对排汗降温的阻碍作用,更方便于我们去评判当日天气对自身的影响。美国国家气象局等机构就使用热指数来划分不同的危险等级,如“警惕”、“危险”和“极端危险”,以指导公众行为 。

但,热指数也有局限性。它只适用于阴凉处。如果你暴露在阳光下,实际感受到的热应激会远高于热指数的数值。据估算,阳光直射可以使热指数的等效值增加多达8℃(约15°F)(45)。因此,对于任何在阳光下活动的人来说,单纯依赖热指数,同样会严重低估风险。

相比前面的指标,湿球黑球温度(WBGT)是评估在阳光直射环境下工作或活动时热应激的“黄金标准”。

它是一个综合指数,全面考虑了影响人体热平衡的四大环境因素:气温、湿度、风速和太阳辐射(即热辐射),常用于运动和劳保有关的安全环境阈值评估。

WBGT是通过一个加权公式,综合了三种不同的测量值得出的。在有日照的室外环境下,其计算公式为: WBGT=0.7×Tw+0.2×Tg+0.1×Td

其中,公式中权重最高(70%)的Tw正是与前述湿球温度类似的指标自然湿球温度,反应的是温度、湿度和风速的综合影响。

其他指标还包括了反映太阳辐射强度的Tg (黑球温度),以及Td (干球温度),也就是我们熟悉的标准气温。

通过这个公式中的权重分配,我们就可以发现,在评估阳光下的热应激时,湿度的影响(Tw)是单纯气温(Td)的7倍,而太阳直接照射的热辐射(Tg)的影响是气温的2倍。

或许,通过这个公式,你就能理解,为什么“为何体感与气温差异巨大”这个问题的答案。

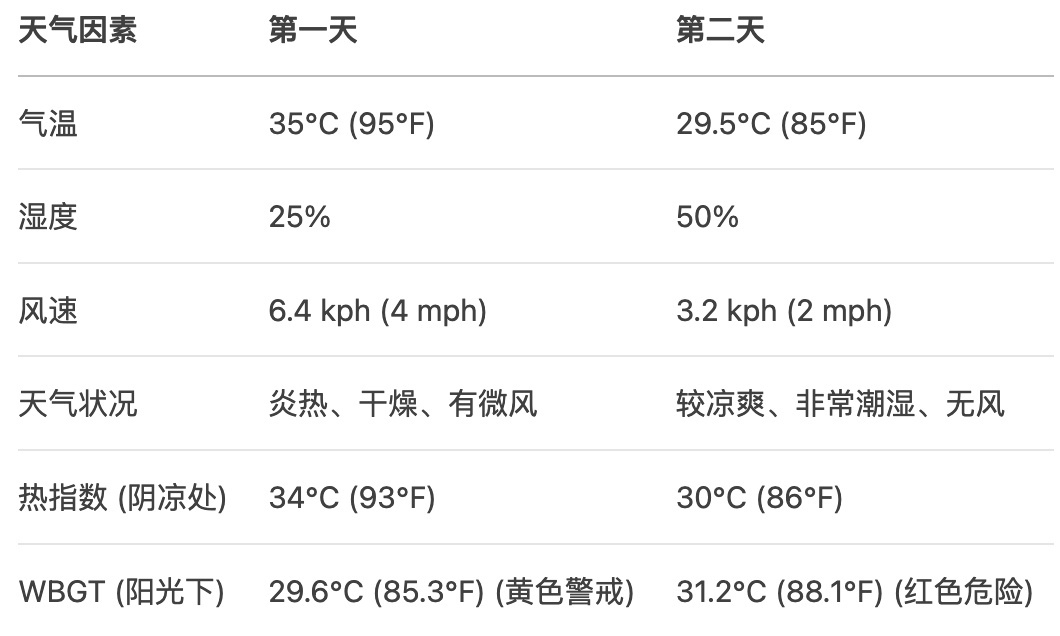

以上,就是目前常用的各种衡量热的指标。想必理论知识你已经理解得差不多了,我们不妨用一个实际案例来对比感受一下,下图分别是两天的气候指标,你觉得哪一天会更舒适?

场景分析:哪天更舒适?

“凉快的天气”未必真的安全。这些指标告诉我们:热并不只是数字上的高低,而是空气、湿度、风和阳光共同作用下的“隐形压力”。理解它们,才能更科学地应对酷暑。

应对酷热,我们可以做什么?

地球,正在变得越来越热。

世界气象组织(WMO)发布的《全球年度至十年气候最新通报》指出,2025年至2029年,全球平均温度将“居高不下”,有80%概率将出现有记录以来“最暖年份”,即这五年中至少有一年的全球平均温度将超过2024年刚创下的纪录,2025年很有可能是有记录以来三个最暖的年份之一。

中国气象局全球表面温度数据集分析表明,今年1月至5月,全球平均温度仅略低于2024年同期,为1850年以来同期第二高值。

我们正在见证一场与“热”相关的全方位挑战。

根据《巴黎协定》,全球需要大幅减少全球温室气体排放,以确保长期全球平均地表温度升幅保持在比工业化前水平高出2摄氏度以内,并努力将升温限制在1.5℃以内。

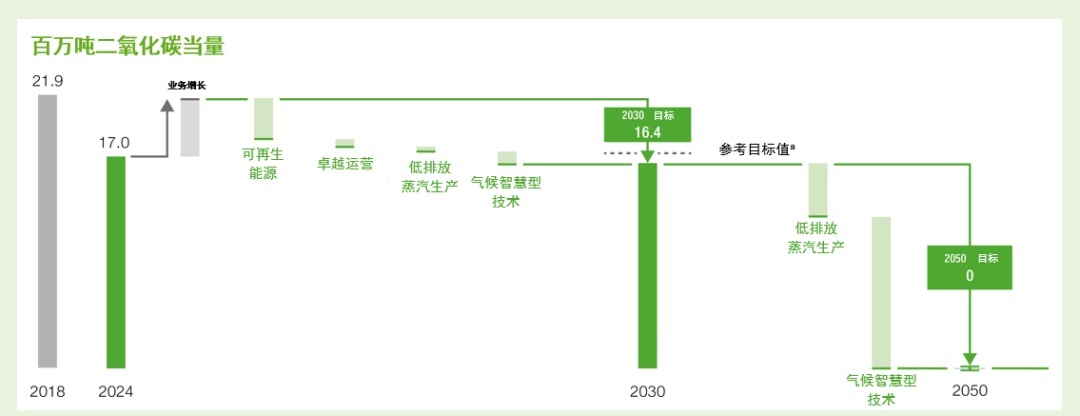

全球性的化学公司巴斯夫在可持续发展方面设定了全面的目标。到2030 年,巴斯夫希望将生产(范围1)和能源采购(范围2)1 产生的温室气体排放量较2018 年减少25%。到2050 年,致力于实现温室气体净零排放(范围1、2 和3.1)。

巴斯夫的气候转型计划符合 1.5 °C 减排途径的参考目标值

在巴斯夫,我们不等待变革,而是创造变革。我们的创新方案和团队正在推动转型,帮助全球客户迈向更加可持续的未来。无论是通过突破性的技术还是大胆的创意,我们都在推动重要的变革——为气候、为合作伙伴,以及为下一代。

开发更耐用的建筑材料,简化搭建和维护工作。巴斯夫的创新正在帮助建筑行业提高能效,并且更好地保护环境。

从促进棉花种植的可追溯性,到回收旧纺织品和减少废弃物,了解巴斯夫如何为时装业更可持续的未来铺平道路。

从洗发水、护肤霜到洗衣粉和洗碗块,这些日常生活中的必需品让生活更便利。巴斯夫开发创新解决方案,在生产和使用过程中,减少对洗涤剂对环境的影响,让生活轻松无负担。

巴斯夫为种植和食品生产提供创新解决方案,重新思考食品的生产和消费方式。

气候在变化,自然资源愈发稀缺,生态系统的压力越来越大,全球人口增长带来更多的需求。我们比以往任何时候都更迫切地需要解决方案,从而实现可持续发展的未来。

我们重视气温对健康带来的影响,也关注环境温度的对生态和气候的影响,尽所有地球公民之力,保护好我们生存的家园。

订阅后可查看全文(剩余80%)