古装探案剧《朝雪录》热度破万那天,李兰迪正在新疆紧张拍摄新剧《喀什古城》。

尽管从秦莞这个角色中抽离出来已有10个月的时间,但李兰迪对“成为”秦莞那段时间的点滴记忆犹新。在剧宣期间能够和并肩作战的小伙伴们短暂重聚,一起见证剧集热度一步步上涨,获得越来越多观众的认可,李兰迪除了感动,更一点点积累了自信。

在忙碌之中,李兰迪仍抽空接受了南方+记者的专访,聊起与秦莞共同“奋战”的日日夜夜。对她而言,秦莞不仅是她演员生涯中扮演的又一个角色,更是一个血肉丰满、心怀大义的女子,让她对塑造一个立体的人物有了全新的见解。

“心存大义,方可眼中灼然。”

正如秦莞在剧中的名台词所示,李兰迪坚信,无论在什么样题材的作品里,一个鲜活、立体的人物,往往更需要坚定、丰富的内心去撑起,才能令观众信服。

“《朝雪录》对我来说是一个信心基石,让我有信心去迎接更多角色层面的挑战。”李兰迪感慨道,“这部作品,会是我演员之路上一个闪亮的坐标,提醒我去探索更多像莞莞这样,既有血肉温度,又有思想重量,能在观众心中留下回响的角色。”

角色:秦莞的“外冷内热”

因父亲大理寺卿沈毅被卷入宫闱秘案,沈莞成了无依无靠的孤女,不得不假借父亲挚友秦二叔女儿秦莞的身份活下去,走上充满艰辛的为父昭雪之路。

这样的“天崩”开局,并未磨灭秦莞的心志。相反,她不仅拥有在秦府的深宅大院里自保的智慧,还凭借承自父亲的高超医术和勘验术闯出了自己的一番天地,创造为父亲洗冤的机会。

“刚接触剧本的时候我就很喜欢莞莞这个角色。这个人设设计挺巧妙的,很立体也很有挑战。”李兰迪坦言,秦莞这个人物“一手生一手死”的设定令她十分惊喜,也萌生出挑战的决心,“她既是悬壶济世的医者,也是从尸骨中寻找真相的仵作,在生与死之间切换身份。在救人与明冤这两件看似不同、实则内核相通的事情上,她找到了自己独特的使命。”

李兰迪认为,秦莞既用医术救人性命,也担任仵作帮助官府断案,不仅仅是为洗冤铺路,更是发自内心地珍视生命。秦莞的可贵之处在于,无论活人还是死者,无论是达官显贵还是平民百姓,每个人在她眼中都是平等的个体,一旦她收到求助“信号”,便会毫不犹豫地施以援手。

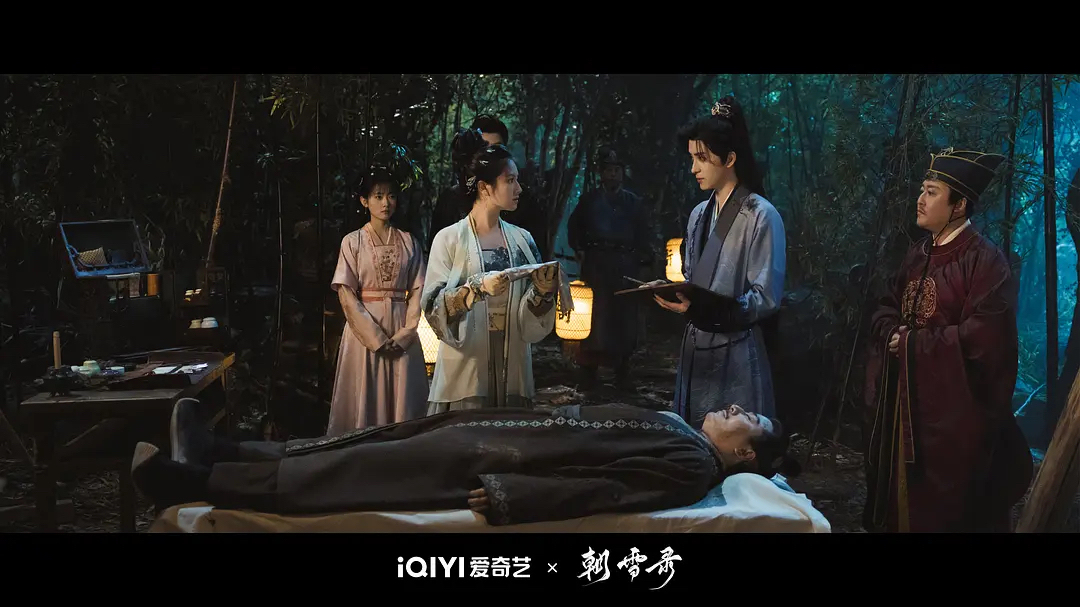

一路上,秦莞和燕迟等人携手勘破了八桩大案,其中“井底埋尸案”背后的惨烈因果最令观众唏嘘,这也是令李兰迪印象最深刻的一桩案件。当秦莞亲手为秦府井底挖出的十几具无辜惨死的少女遗骨拂去尘土,她也曾一度因愤怒而失去理智,却在燕迟的提醒下忆起了父亲从小教导自己的“公道”二字的真正含义——对穷凶极恶之徒,即使再愤愤不平也不能滥用私刑,必须通过律法,让他们得到应有的审判和惩罚。

而她之所以坚持为父亲申冤,除了亲情因素,更重要的原因是“渴望继承父亲的遗志,尽自己最大的努力去解救更多蒙冤之人,让父亲的悲剧不再重演”。

“沈毅不仅是秦莞的父亲,也是她世界观跟价值观的奠基人。沈毅一生刚正不阿,用他的言传身教让秦莞从小就明白了什么是真正的公正和悲悯。是父亲让她看到,即使个人的力量有限,但只要坚守正道、明辨是非、为无辜者发声,就能在黑暗中撕开一道口子,带来一丝光明。”李兰迪说,父亲带来的影响,是支撑秦莞走下去的根本力量,也是她一切行动的根本内核。

理解好人物的底层逻辑,是塑造一个立体的角色的基础。而秦莞独特的职业属性,也给李兰迪带来了新的挑战。

“表演上的第一个挑战主要是职业状态的展现,需要体现出一种专业性的‘冷’和面对死亡必需的‘静’。”在李兰迪看来,作为仵作,首要任务是完整、准确地揭示出死者身上藏着的真相,“不管是我本人还是莞莞,我们内心深处对生命的消逝是悲悯的,是非常感性的,但这份感性需要被专业素养和对真相的渴望压下去,这种微妙的平衡感就需要反复琢磨。”

为了应对剧中多次出现的勘验场景,李兰迪在筹备阶段就研究了不少与法医相关的素材,“剧中还有大量的台词和专业术语,这方面确实也需要下不少功夫”。《朝雪录》播出后,秦莞在验尸时从容不迫的表现和大段输出的勘验细节、专业术语,都让观众看到了李兰迪为更好呈现仵作这一职业所付出的努力。其中,扎实的原声台词功底更让观众对她的好感度大大提升。

李兰迪却表示,剧中秦莞的台词量确实是个“大工程”,但并不是靠反复死记硬背才“吃”下来的,高效记台词的关键是先“吃透”剧本和角色:“在理解人物本身跟剧本情节的基础上代入秦莞去说这些台词,就能很顺畅地表达出来。”

那么多名台词中,令李兰迪感触最深的是哪一句?“最有感触的一句是‘纵使这世间难有水平镜明,但人不能因此失信念,更不能凭此做恶事。以公心,秉持公道,方能改变’。”她向记者分享道,“大环境虽然很难改变,但人可以做出不同的选择,不管怎样的选择,都应该从善从心。”

她也坚信,“从善从心”会是秦莞这一生最为重要的行事准则。

感情:“势均力敌”的爱

秦莞在剧中曾说,“医术和仵作之术都是治病救人”,医术治的是肉体上的病痛,仵作之术治的却是“人心之疾”。“她希望给蒙冤者及其亲人一个交代,驱散他们心中无处申冤的绝望,也试图修复人们对‘公道’的信心。”

秦莞这份对“天下无冤”的追求和期望,与满心赤诚的燕迟不谋而合。在相同的理想驱使下,两人经过一次次探案的合作,又经历了多次的患难与共,终于走到一起。

相比燕迟坚定的一见钟情,秦莞对燕迟的感情却经历了“从忌惮疏离到倾心交付”的过程。

“父亲冤案未雪,她也没有太多心思考虑儿女情长。作为女仵作又见惯生死黑暗,对人性难免存疑。”李兰迪认为,这一切源于秦莞克制、务实的感情观,在秦莞的“人生优先级”里,为父翻案、实现“天下无冤”的理想占据了首位,“但当感情来临的时候,她也坦然接受,在爱情里她依旧很清醒地做自己,从不奢望依附于别人。”

一开始,秦莞把位高权重的燕迟当作一个需要小心应对的“变量”,“所有接近他的行为,都带着自我保护的距离感”。后来燕迟表现出对她仵作身份和专业能力的尊重,让秦莞的小心翼翼逐渐发生转变。

“这种不带偏见、只看能力的尊重,对莞莞来说是极其稀缺和震撼的。”

尽管燕迟的一次次舍命相救,不断冲击着秦莞的内心,但真正让秦莞敞开心扉的,“是发现燕迟内心深处与她有着相同的人生信条,就是对正义的追求,对冤屈的痛恨”。

正如饰演燕迟的敖瑞鹏此前在接受南方+专访时提到,在燕迟和秦莞的感情中,最难能可贵的便是“信任”。李兰迪则认为,在不断夯实的信任基础之上,两人的感情还多了一分“势均力敌”的意味。

相比被保护、宠爱,秦莞显然更青睐于燕迟是一个能跟自己并肩作战的人。两人在探案时默契协作的种种细节,恰好印证了这一点。

“比如在验尸房这个秦莞的‘绝对领域’,燕迟不会像其他人一样惧怕、避讳或轻视,而是自然地在旁边递工具、帮她做记录,两人平视交流、互相补充细节。又比如他们查案常有这样的场景,秦莞在尸体或物证上发现一个微小痕迹,刚说出推断,燕迟立刻就能接上行动,派人去查。反之亦然,燕迟如果发现什么疑点,秦莞会立刻联想到验尸时的细节,补充证据。”李兰迪细数着秦莞和燕迟协力破案的点滴,总结道,“这种不需要过多解释,一个抛出线索,另一个立刻执行或反哺证据的思维接力,就是顶级战友的默契。还有遇到危险时,他们经常各自发挥所长,互为对方的眼睛和后盾,也会坦诚地把困境和风险告诉彼此,一起‘撕开’生路。”

而在李兰迪看来,这种“没有把探案和感情当成两条平行线硬凑,而是让它们互相缠绕、互相推动”的剧情推进方式正是《朝雪录》剧本创作的巧妙之处。

“案子作为土壤,感情是自然生长的花。莞莞和燕迟的相知相伴、感情发展全是围绕‘天下无冤’这个共同目标展开的,观众看他们互动的同时,本质上也是在看案情的发展,很难把这两者割裂开。莞莞在专业领域的认真是吸引燕迟的重要特质之一,燕迟在案件中的决策跟魄力也深深打动莞莞。剧中两人情感的每一次递进和升华,也往往都伴随着案件发展的重大突破或角色内心的成长。”

在并肩作战的同时,燕迟的可靠、不离不弃也令秦莞渐渐敞开心扉,“她学会了‘适度依赖’但不依附,从习惯独自承担一切到学会信任伙伴,也从封闭情绪到允许自己流露脆弱。因为燕迟总能接住她的情绪,给予的是价值认同、理解和陪伴,这种安全的接纳环境,让她的内心变得更柔软也更坚韧,也恢复了她作为少女本身就有的轻快与松弛。”

自我:一样的“韧劲”和“敬畏之心”

“我觉得我们有一样的韧劲,对我们的职业有一样的敬畏之心,不同点在于莞莞的身世遭遇肯定比我复杂得多,她经历了很多生命之不可承受之重。她最吸引我的也是这种‘打不死我只会令我更强大’的内核。”

在采访中,李兰迪总习惯用“莞莞”来称呼秦莞,仿佛她不是一个故事里虚构出来的人物,而是真正存在于她人生中的知己好友。

剧中,秦莞因燕迟等身边人的温暖和信任逐渐卸下心防;戏外,李兰迪的心境和状态也“打开”了很多。

李兰迪自认是个i人,而《朝雪录》的悬疑题材自带沉重底色,当面对抽丝剥茧的查案过程和令人唏嘘的真相时,她总会沉浸在秦莞的人物情绪之中。此时,小伙伴们总能盘活现场的气氛,让她从严肃的案件中抽离出来。

“我不太是个主动带动气氛的人,但是大家现场整体气氛都很好,年龄又都很相仿,也很能get到彼此的梗,整个氛围让人很舒服。”李兰迪形容,她们“探案小分队”的几个演员在现场就像一群小学生,“在这个剧组大家都抽象到一块儿去了,好玩儿的事情很多,有时候会在现场玩那些解剖用的人体模型,看到好玩的梗也会互相分享。”

和她对手戏最多的敖瑞鹏,也给李兰迪带来了新鲜的合作体验。“他性格很好,是很有生命力也很有趣的一个妙人,对待工作也很认真。”李兰迪还透露,她跟敖瑞鹏发明了一套“敖语”用来交流,每天的拍摄都非常有意思。

《朝雪录》播出之后,李兰迪也或多或少地关注到观众的反馈。有人赞她是“天选古人”,也有人向她提出了一些中肯的建议。

“通过这些声音,我也在不断地完善我自己,目前我在古装剧领域也还处于摸索跟成长的阶段。”李兰迪表示,未来自己也可能会考虑挑战武侠题材,“武侠题材(的剧本)我也很欢迎,目前还没有尝试过的题材,我都挺想尝试的。”

时光回溯到16年前,当时年仅10岁的李兰迪出演了自己的首部电影,从此在演员之路上不断前行。经过在中央戏剧学院四年的学习,以及《星落凝成糖》《流水迢迢》《滤镜》《朝雪录》等多部作品的历练,她扛起了多个不同类型的主要角色,终于从观众眼中的“妹宝”“童星”成长为一名能独当一面的青年演员。

李兰迪提到,面对工作,她主打一个“随缘就好”的心态,但也不是完全的“随缘”。

“这个‘随缘’可能是指我不能准确预估交到手里的本子都是什么样的,但我选择了这个本子后要做成什么样子,就肯定不是‘随缘’了,还是会尽自己最大的努力去把它做好。我心里会有一杆秤,‘这件事情我要做到什么地步’。有时候也许计划赶不上变化,但注重当下,做好手头的每一件事,对我来说是最重要的。”

“成长、感恩、勇气”——如今,她选择用这三个关键词来概括这16年的演员之路。而未来,这个“心里有一杆秤”的女孩也将遵循自己的规划和步调,稳扎稳打地走下去,继续挑战自己未尝试过的全新角色。

“愿此路,天光长明。”

采写:南方+记者 张思毅

订阅后可查看全文(剩余80%)