高州府学宫

高州府学宫红墙(来源:高州市档案馆)

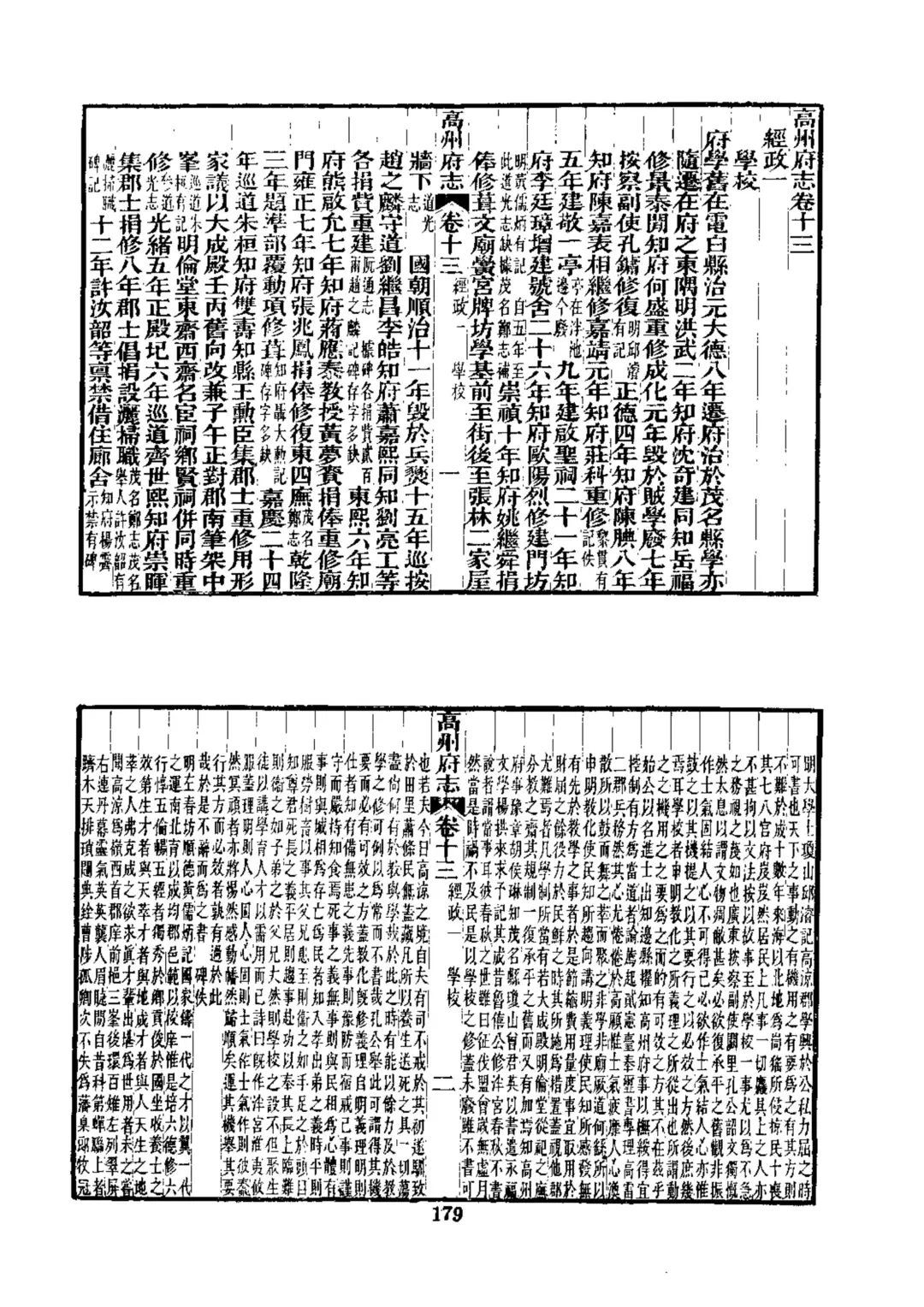

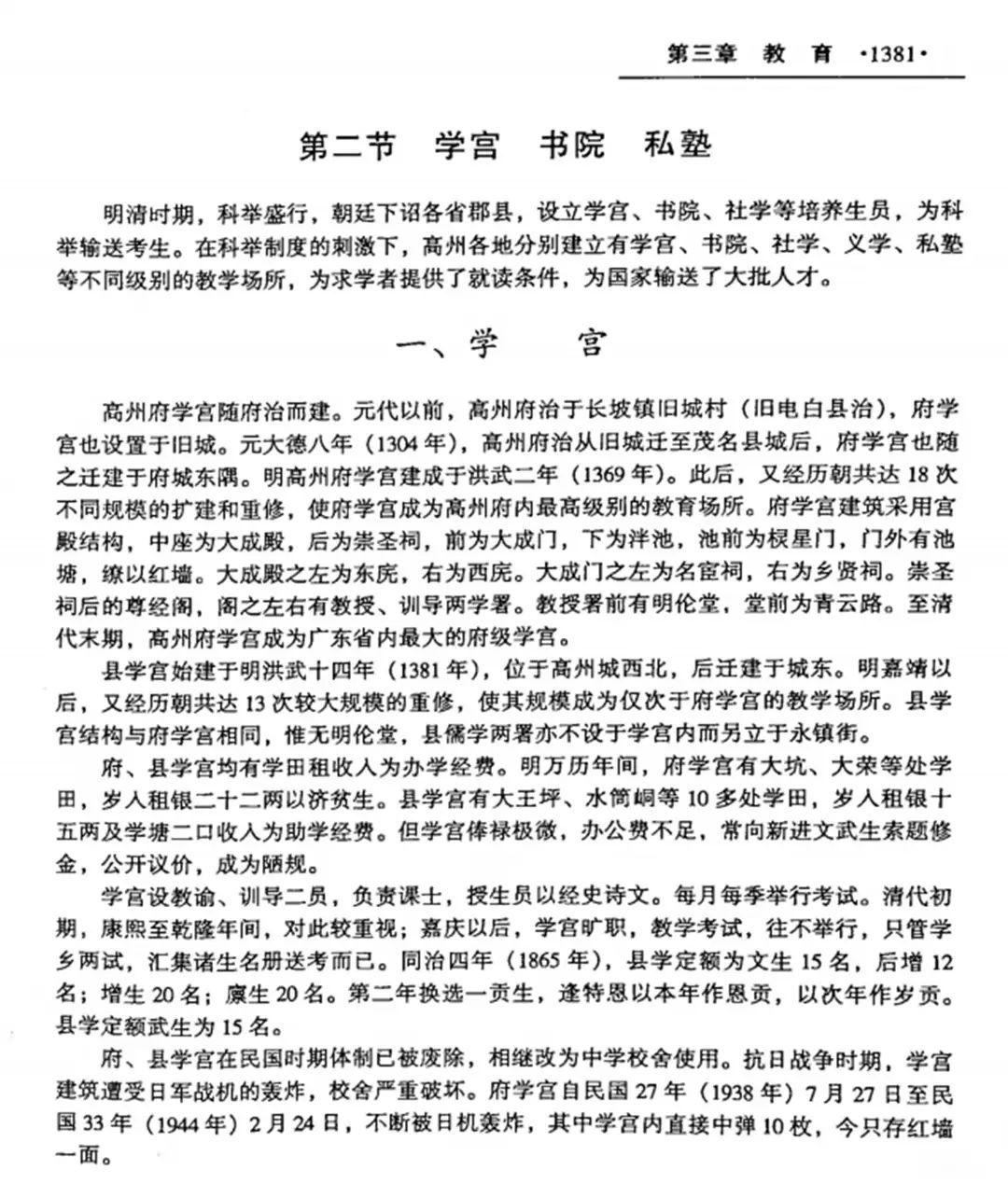

高州府学宫随府治而建。元代高州府治位于长坡镇旧城村(旧电白县治),府学宫也设置于旧城。元大德八年(1304),高州府治从旧城迁至茂名县城后,府学宫也随之迁建于府城东隅。明高州府学宫建成于洪武二年(1369),由高州知府沈奇倡建。此后,又经历朝共达18次不同规模的扩建和重修,使府学宫成为高州府内最高级别的教育场所。府学宫建筑采用宫殿结构,中座为大成殿,后为崇圣祠,前为大成门,下为泮池,池前为棂星门,门外有池塘,缭以红墙。大成殿之左为东庑,右为西庑。大成门之左为名宦祠,右为乡贤祠。崇圣祠后的尊经阁,阁之左右有教授、训导两学署。教授署前有明伦堂,堂前为青云路。至清代末期,高州府学宫成为广东省内最大的府级学宫。

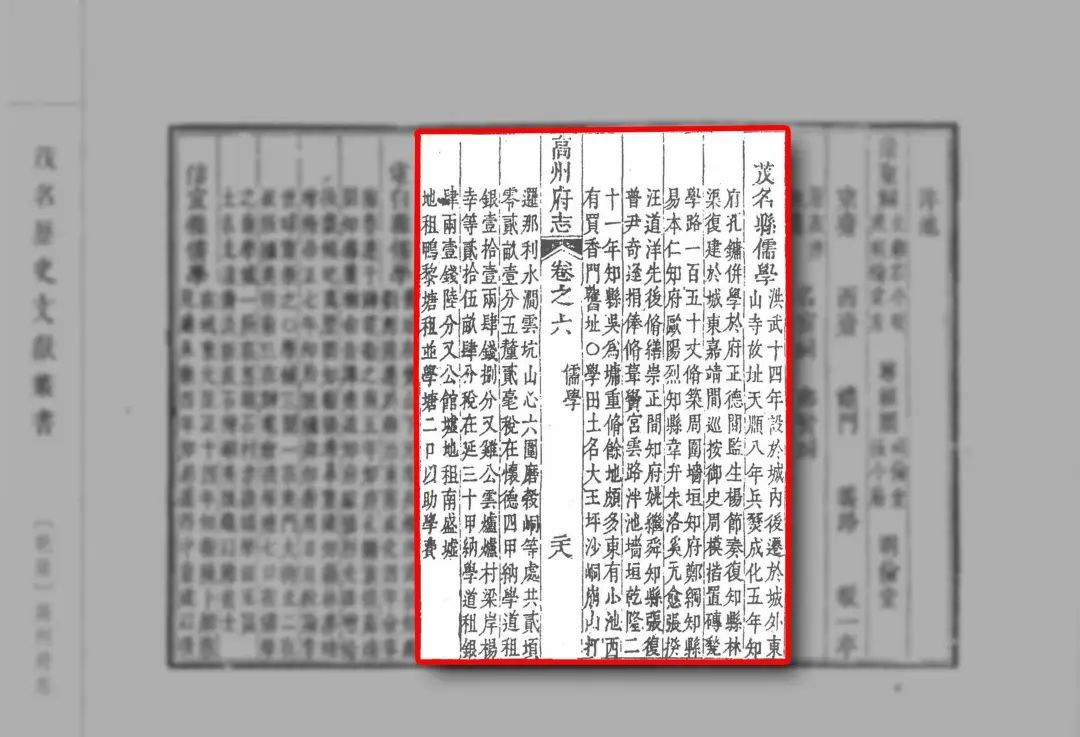

《茂名历史文献丛书·乾隆·高州府志》中关于高州府学宫的记载

县学宫始建于明洪武十四年(1381),位于高州城西北,后迁建于城东。成化五年(1469),县学宫合并于高州府学宫,嘉靖三十年(1551)十月,命有司及各地修理承天府文庙儒学。又经历朝历代共13次较大规模的重修。县儒学两署(教谕署、训导署)不设于学宫内,而另立于永靖街(现永镇街)。

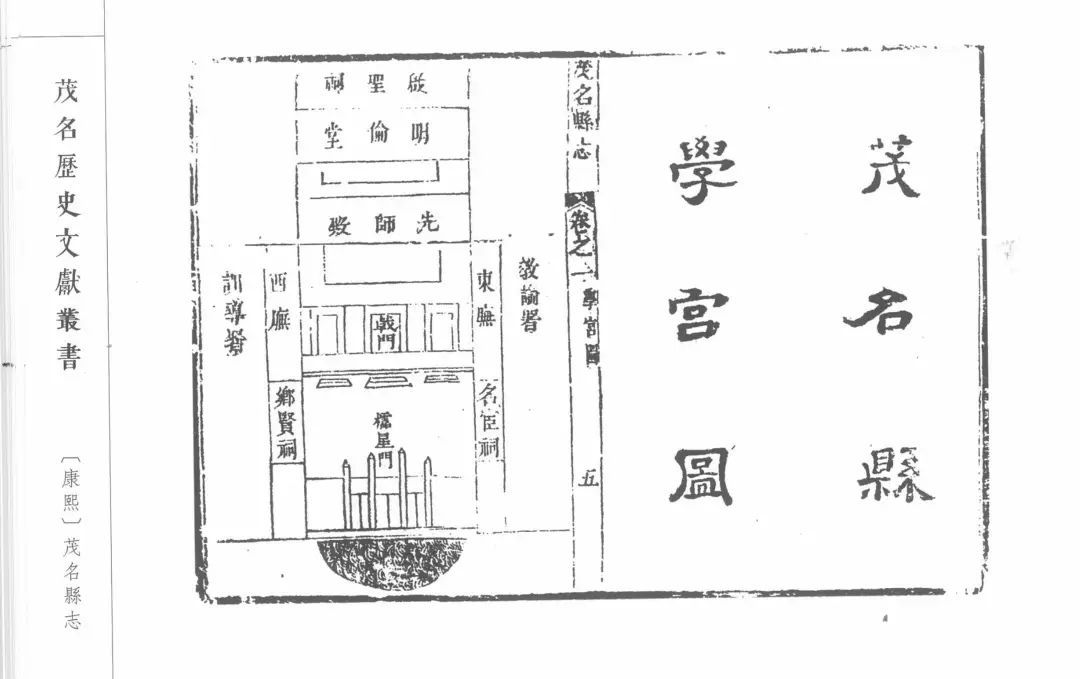

《茂名历史文献丛书·康熙·茂名县志》中的茂名县学宫图

府、县学宫均有学田租收入为办学经费。明万历年间,府学宫有大坑、六茶等学田,岁入租银二十二两以济贫生。县学宫有学塘二口,一在棂星门外,一在邹峒;学田一所在怀德乡,皆逐年收租银以助学费。但学宫俸禄极微,办公费不足,常向新进文武生索题修金,公开议价,成为陋规。

清光绪《高州府志》关于高州府学宫的记述

学宫设教谕、训导二员,负责课士,授生员以经史诗文。每月每季举行考试。清代初期,康熙至乾隆年间,对此较重视;嘉庆以后,学宫旷职,教学考试,往不举行,只管学乡两试,汇集诸生名册送考而已。同治四年(1865),县学定额为文生15名,后增12名;增生20名;廪生20名。第二年换选一贡生,逢特恩以本年作恩贡,以次年作岁贡。县学定额武生为15名。

府、县学宫在民国时期体制已被废除,相继改为中学校舍使用。抗日战争时期,学宫建筑遭受日军战机的轰炸,中弹10枚,校舍严重破坏,今仅存红墙一面。

2006年版《高州县志》关于高州府学宫的记载

南皋学舍

南皋学舍 (甘晓路摄)

南皋学舍位于高州市区后街,南临环城路,东临府前路。建于清代,该建筑为三进二层青砖、木、瓦结构楼房,长31米,进深31.5米,占地面积976.5平方米,建筑面积1953平方米。原是集供童生、生员学习、祭祀、住宿功能于一体的文教场所,是高州古书院群中保存最完好的一座,见证了当地科举文教兴盛历史。大革命时期,广东省农民协会南路办事处驻地于此。

2006年版《高州县志》关于南皋学舍的记载

1926年5月,中共茂名县支部设在南皋学舍,朱也赤任书记,茂名县革命运动开展得如火如荼。同年7月,中共南路特派员、广东省农民协会南路办事处主任黄学增到茂名县(今高州市)组织和领导农民运动,将原设于梅菉的领导机关迁至茂名县南皋学舍。广东省农民协会南路办事处下辖阳江、阳春、茂名、电白、信宜、化县、吴川、廉江、遂溪、海康、徐闻、钦县、防城、合浦、灵山、梅菉、北海及广州湾(今湛江市区)等地的农民运动。1927年四一二反革命政变后,反革命浪潮波及茂名县,4月18日,设在南皋学舍的南路办事处停止活动。

南皋学舍(来源:高州市文化广电旅游体育局)

2013年政府出资将南皋学舍作为高州市革命历史陈列展,建成高州市中共党史学习教育、革命传统教育和爱国主义教育基地。2024年6月7日,“中共广东南路早期革命史陈列”在南皋学舍揭牌,展示中共广东南路地区早期革命斗争历程,缅怀革命先烈,弘扬革命精神。2002年南皋学舍被广东省人民政府公布为省级文物保护单位。

(资料来源:高州市党史地志办公室、《茂名历史文献丛书》、2006年版《高州县志》)

未完待续,

请继续跟着茂史志探寻古书院。

订阅后可查看全文(剩余80%)