最近,中央城市工作会议在时隔10年后再次召开。会议指出,我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。

在这一宏观转向中,位于珠江口西岸的中山市,经历了极具代表性的十年转型历程:

它曾因“广东四小虎”之称走红全国,在高速的工业化转型、巨量城镇人口涌入和城市开发建设中,既创造了工业之城、宜居之城、人文之城“三城合一”的“城市奇观”,让外地人蜂拥而至、本地人引以为豪,却也留下了大规模增量扩张的“隐疾”,甚至因此出现了所谓的“下降的十年”。

今天,中山市的GDP总量已逐渐稳定在全国平均水平,城市综合发展水平稳定在“二线城市”与“三线城市”之间。作为一众“腰部”城市的一员,中山近10年来城市建设特征的嬗变、在珠三角以及全国城市位次中的起伏,则为各地探索“人民城市”理念下的高质量发展新路径,提供了更具普适性的参考。

产业“狂飙”背后的“产强城弱”

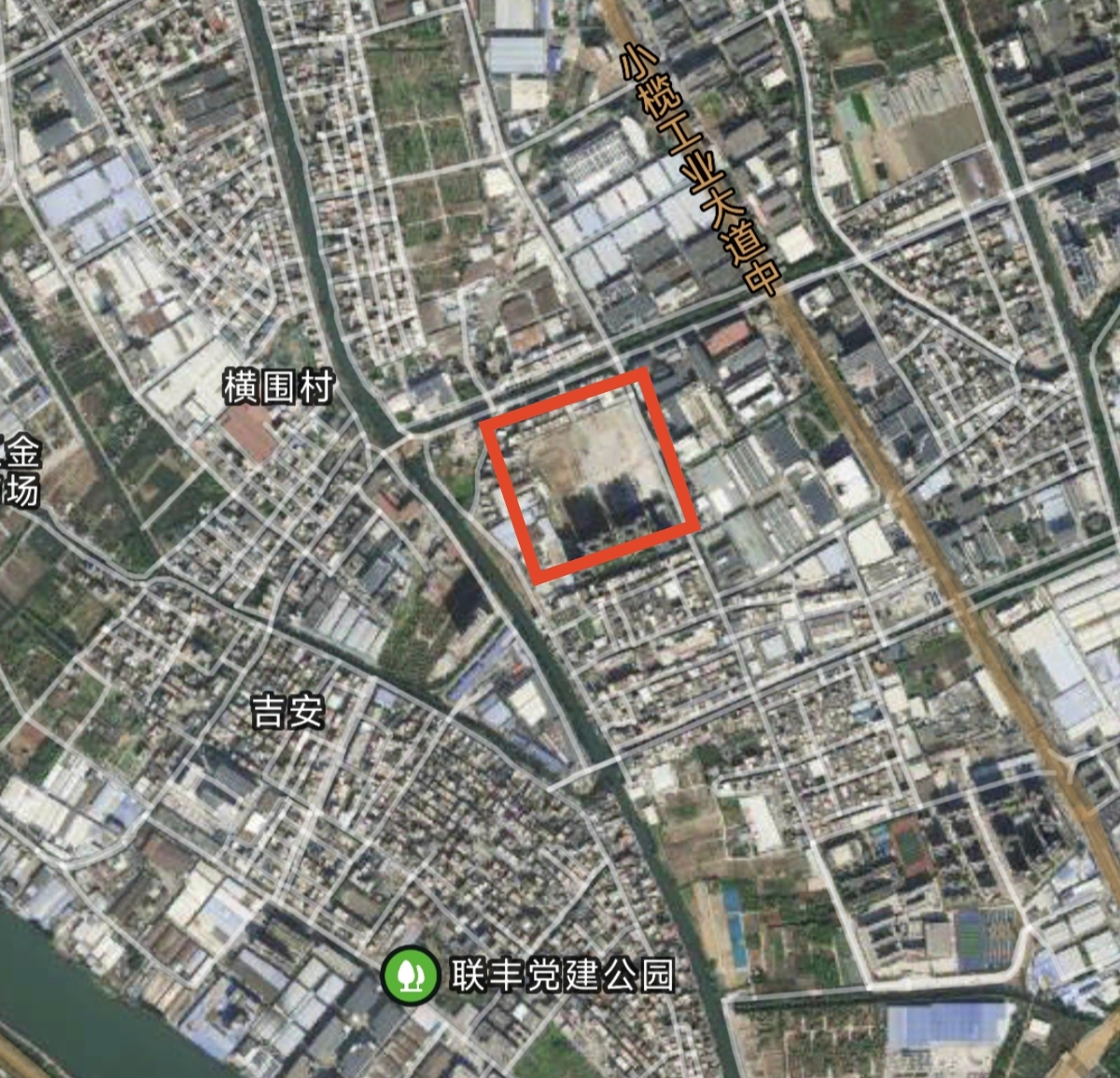

最近,中山西北部的工业重镇——小榄镇传来令人眼前一亮的新消息:该镇首个、中山全市第四个“第四代住宅”项目“菊城·春风里”在7月17日正式启幕。

当地楼市的这一跟进速度,在珠三角乃至全国都算是领先。而在这处项目地块周边,大量工业厂房围聚,与“第四代住宅”形成了反差。这一项目的落地,为这一工业镇的人居转型提供了新样本。

多年来,小榄镇既是中山经济发展的“压舱石”之一,也是中山城市发展的一个缩影——其产业属性突出,土地开发强度高且工业园区扎堆,人口密集,而城镇风貌呈现出“时城时乡”“时新时旧”的割裂感,自建房、老旧小区与新式商品住房交错分布便是其中一点。

放眼中山全市,数十年间凭借专业镇经济模式形成了小榄五金、古镇灯饰、横栏花木、沙溪服装、大涌红木等“一镇一品”的特色产业布局。但在产业“狂飙”的同时,城市建设难以同步升级,整体呈现出“产强城弱”的局面。

一方面,产业发展带来巨量的新增人口,中山2024年常住人口(约449.46万人)相较于2004年(约236.5万人)涨幅约90%,20年间几乎又多出一整个中山的人口,而交通、管网、医疗教育、商业等城市公共服务配套一时难以满足需求的暴涨。位于中山南部、与珠海市相邻的坦洲镇更为典型,约40万常住人口甚至已达到“小城市”规模,环境卫生、社区治安等逐渐成为当地的“老大难”问题。2021年,作为岭南水乡的中山却因水污染问题被“央督”点名,污水处理系统的过载运行是导致污染的重要原因之一。

另一方面,城市增量空间过度消耗,优质产业项目难以落地甚至因此出走中山,过去的资源消耗型产业也难以实现转型,持续透支着中山的“先天条件”。根据公开报道,在2022年以前,中山工业投资经历了约10年的低增长甚至负增长,土地开发强度却一度升至约40%,远超国际红线所设定的30%,小榄镇、南头镇的土地开发强度甚至高达61%、86.9%,近乎“无地可用”,部分镇街多年未出让过一块土地。

此外,作为全国较早开发建设的城市,中山也亟须开展厂区、小区、历史街区、道路交通等城市更新工作。以中山的“文化地标”孙文西路步行街为例,长约500米的骑楼街上已存在不少危房,街区管网的缺失也遏制了餐饮、住宿等新业态的进入,周边旧城区也存在道路拥堵、停车位不足等问题,当年的火爆人气因此逐渐淡去。

产业转型受困、人居环境恶化、人文空间老旧,城市的多重挑战交织,一场城市发展模式的深度调整已刻不容缓。

10年间的两大城市发展转向

2015年至2025年这10年,对于中山而言,可以大致分为暴露问题的“上半场”,和深度调整的“下半场”。而“下半场”的一个城市重大转向,便是“重回工业城市”。

从经济数据维度来看,中山的房地产开发热度逐渐趋于理性,工业尤其是制造业“脊梁”再次撑起城市经济。

根据中山市财政局公开数据,2017年,中山市国有土地使用权出让收入约为279.3亿元,这一数字到2023年时已降至约102.8亿元,意味着中山正持续降低对“土地财政”模式的依赖。

并且,中山全市固定资产投资结构也进一步转向:2015年,中山全市固定资产投资中的房地产投资占比为45.6%,工业投资占比为30.8%。2024年,中山房地产投资降幅进一步收窄,而工业投资占固定资产投资比重达44.8%,这一比重在2021年至2023年分别为22.4%、27.2%与39.3%,也即实现了连续多年跃升,这意味着工业投资正在重新成为中山固投的核心构成。

从城市空间维度来看,中山的土地资源要素正进一步向工业倾斜。

中山自2022年起全面启动村镇低效工业园改造升级,即“工改”,截至目前已拆除整理超4.8万亩低效工业用地,并推动“商住转工”用地超万亩。2023年,中山共出让106宗工业用地,出让宗数在近10年首次突破百宗。中山市公共资源交易平台显示,中山今年已出让30宗工业用地,约占全部出让用地的64%。

从工业用地的使用情况来看,中山并没有“新瓶装旧酒”,而是规划十大万亩级主题产业园,培育新能源、生物医药、新一代信息技术等新兴产业。

除了“重回工业城市”,中山城市建设近年来的另一大转向,则是“重现宜居性价比”,具体表现在——

强交通:打通市域和镇域交通,中山基本形成了“三环十二快”的高快速路网,并正在建设首条直通主城区的公交化运营城际轨道——南中城际。在深中通道的加持下,中山基本实现了1小时直达大湾区各核心城市。

建设中的南中城际香山站。

优环境:为解决水污染问题,中山新建超6000公里的管网,新建、扩建17座污水处理厂,城市污水收集率翻倍,农污治理率从25%跃升至98%,水环境逐渐改善,并依托城市河网和公园体系建设“海绵城市”。

改旧城:中山成功纳入国家城中村改造政策适用城市范围,并开工改造300多个老旧小区,孙文西路步行街全面翻新改造,“老中山”记忆中的老街人气正在重回。

强商服:成功引进山姆、盒马等“顶流”商超,近年来最大规模游乐园——中山欢乐海岸奇遇时光乐园正式开园,填补中山北部大型文旅项目空白的宁徽园在小榄镇动工。

2024年9月26日,盒马鲜生中山首店开业。

这两大转向的出现,也意味着中山的城市建设已开始从“增量扩张”转向“存量提质增效”,并将建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市作为目标。

面向湾区的城市新“风口”

再造“三城合一”的“城市奇观”,中山不能只看自己。

一方面,大湾区多城在近10年来强势崛起——东莞完成先进制造业转型并跻身“万亿俱乐部”,惠州依靠石化、电子信息等支柱产业集群在全国站稳脚跟,珠海多次上榜各类宜居城市榜单,江门在产业联动深圳的同时做强侨都文化……多城竞秀,中山更需找准自身城市发展定位,厚积而薄发。

另一方面,港珠澳大桥、深中通道等“超级工程”的出现,重塑了大湾区的地理、经济格局,每一座城市在大湾区内所承担的角色、功能都或将发生改变。例如,珠海凭借港珠澳大桥、横琴粤澳深度合作区,从珠江口西岸的末梢城市升格成为粤港澳合作的最前沿;中山则凭借深中通道直连广州、深圳两大核心城市,有望成为位处“湾区之心”的核心枢纽城市。

本次中央城市工作会议提出,着力优化现代化城市体系。着眼于提高城市对人口和经济社会发展的综合承载能力,发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,分类推进以县城为重要载体的城镇化建设,继续推进农业转移人口市民化,促进大中小城市和小城镇协调发展,促进城乡融合发展。

对于大湾区城市而言,未来的发展新“风口”,便是进一步向“体系”迈进。伴随着深中通道的开通,深圳与中山之间已初步形成了体系性的互动:

深中通道开通1年间,通道总车流超3100万辆次,超280万人次乘坐深中跨市公交往返两地,超过千名深圳市民迁居深中通道的西登陆点——中山马鞍岛,“深中通办”政务服务事项增至700项……

城市间关系的变化,进一步明确了中山城市向海、向东的格局转变,以及向制造配套、向宜居生活的功能转变。

“深中通道的开通以及深中两地的交通规划建设,注定会改变大湾区的交通以及区域发展格局。”广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司规划四所(马向明大师工作室)和中山分院负责人刘沛指出,未来,深圳的发展重心会继续从东向西、沿湾增强,广州也将从北向南、向东环湾,最终会在以深中通道为骨干的内湾核心地区相会,广深中三者之间可能会发生奇妙的化学反应。

“中山需要考虑如何借力发展自身,在新的时代机遇下培育和壮大自身优势,在全球产业价值链中占据一部分关键区段。”刘沛说。

采写:南方+记者 陈少宏

订阅后可查看全文(剩余80%)