广州的未来主角,正从全国顶尖高校密集入场。

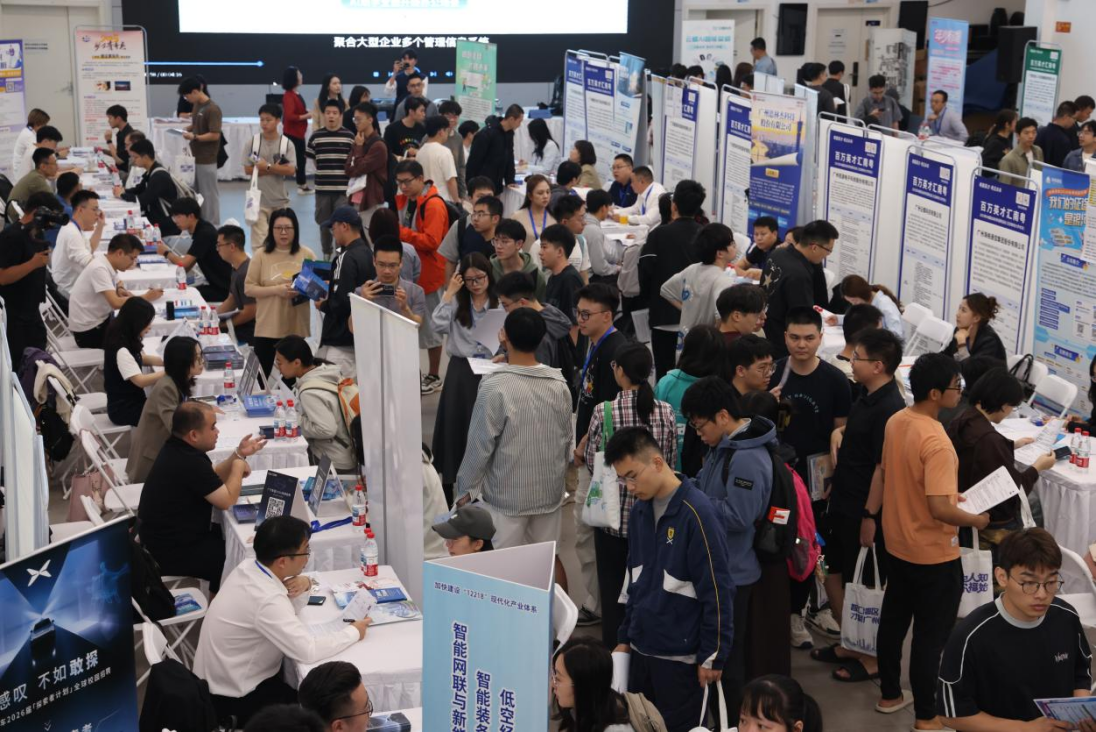

继春季招聘吸引数百万名青年人才南下后,广州引才再次强势出手。9月23日,“百万英才汇南粤”2025N城联动秋季招聘活动在京津冀高校圈拉开帷幕。

广州派出由11个区、9个市直单位组成的“引才天团”,精准瞄准清华、北大、北航等25所目标院校,在三天内密集发起21场专场招聘。

这是一场节奏紧凑、目标清晰的“城市攻坚”。从春招的规模布局到秋招的精准点射,广州正展现出越来越强的人才吸引力。

现场,一批批青年英才快速签约、达成意向。他们不只是简历上的一个个名字,更是广州布局智能网联、新能源、生物医药等前沿赛道所急需的新鲜血液与智囊。

这场高效行动,既为“强产业”注入了关键创新力量,也通过多频次、高匹配的“靶向引才”,为“稳就业”打通了一条高质量通路。

从春到秋,人才与城市的双向奔赴,正在加速广州未来产业主角的登场。

精准出击:一场小而美的产业大会战

这场“百万英才汇南粤”秋招,绝非例行公事的“人才大集”,而是一场深思熟虑的产业人才布局。

它像一股精准注入的活水,正悄然激活广州“12218”现代化产业体系的每一个关键节点。

数字背后,是战略意图的清晰投射。

在华北电力大学,白云区为新型储能产业精准设点——国家新型储能创新中心等企业一举锁定6名博士生,可谓“箭无虚发”。

紧接着,北京邮电大学专场再传捷报:海格通信、视源电子等龙头企业现场收到118份高质量简历,5人当场拿下录用意向,广州重点产业的吸引力不言自明。

前沿赛道同样释放出强大磁力。

在北京大学,人工智能、数字经济等未来产业成为焦点,一场专场下来,234个就业意向初步敲定。

这不仅是数字,更是广州作为大湾区核心城市对高端人才的直接号召。

除了硬核数据,学子们的心声更显真实。

“番禺区重点产业与我的专业高度契合,这样精准的机会太难得了!”——这场宣讲最终吸引近3000份简历,超300人达成意向。

在北京航空航天大学,痴迷“具身智能”的程同学找到了方向;而天津大学的吕同学则直言:“南沙岗位竞争力强、政策贴心,我看好这里的前景。”南沙专场不仅吸引1500多人到场,更有8人现场直接签约。

这些声音与数字背后,是一场城市与人才之间的深度共鸣。

精准触达源于广州提前做足的“深度功课”。

活动启动前,广州就已展开系统性调研,让城市产业需求与高校优势学科实现“精准导航”,从而组建出一支目标清晰的“科学招聘方阵”。

各区的打法,堪称“一区一策,靶向引才”。

白云区紧盯“新型储能”,锁定对口顶尖院校华北电力大学,组织百家相关企业“组团出击”,提供300多个高含金量岗位。白云区人社局负责人直言:“我们提前进校宣讲,锁定目标学生,效率自然高。”

越秀区则依托医疗资源优势,直接将专场开进北京大学医学部,携手中山一院、广东省人民医院等60家单位,放出近4000个岗位,诚意十足。

海珠区主攻人工智能与数字经济,选择清华大学设点,广电运通、浩洋电子等企业释放8000多岗位,其中1300个面向博士,与清华的算法、大模型学科优势高度匹配。

这一精准战术,同样体现在市级部门的行动中。

市商务局走进“外贸黄埔军校”对外经济贸易大学,聚焦数字贸易、跨境电商等急需领域。

“贸大的人才方向与广州产业需求完美同频。”市商务局局长魏敏说。

正是这套前置的“人才地图”思维,让广州的引才行动摆脱了传统“大集市”模式,转向“小而精、专而准”的专场体验。

广州市工信局在北邮的专场就是典型。不搞“大水漫灌”,而是按“12218”产业布局将企业精细分区,通信、网络安全等与北邮优势契合的岗位占比高达65%,最终实现5人现场直接签约。

“百万英才汇南粤”,本质上是一次城市与人才的高效对话。它用精准取代泛泛,用深度替代广度,让才智更快找到舞台,让产业更快注入活水。

而这股汇集而来的新生力量,正悄然汇入广州“12218”现代产业体系的脉络之中,成为这座城市高质量发展的最强引擎。

攻略在手:引才地图为何一打一个准

产业引才的“精准棋局”已然布下,但广州的深意远不止于此。当目光从宏大的产业叙事转向具体的个体选择,一座城市在“稳就业”这项民生大考中的担当,才真正清晰起来。

纵观各高校专场,岗位供给所呈现的“量”与“质”,构成了最直观的“第一印象”。

从北京大学专场的超9000个综合性岗位,到中央财经大学专场聚焦的超7000个金融类岗位,再到对外经济贸易大学、北京理工大学等校释放的数千个精准机会。

庞大的岗位基数,构筑了毕业生就业的坚实底座。

这背后折射的,正是广州作为经济大市、产业强市的深厚底蕴。多元且充满活力的产业体系,丰富且能级较高的市场主体资源,使其有底气、有能力为全国顶尖学子提供真正匹配其价值的广阔舞台。

然而,充足的优质岗位只是吸引人才的“硬核底盘”,真正让人才心生暖意的,往往是贯穿始终的“软性温度”。

就在招聘活动启幕前夕,广州一套名为“青年人才支持政策”的组合拳抢先亮相。

“最长30天免费住宿”解决燃眉之急,“博士安家费20万”展现诚意,“人才公寓拎包入住”免除后顾之忧,更有创新的“助企青奇兵”实习计划,以食宿全包、“直通offer”等保障,精准击穿应届生的求职痛点。

这一系列举措,其意义已远超传统“招聘会”的范畴,实质上构建了一个覆盖“引、育、留、用”全链条的人才服务生态。学子们从中感知的,不只是一份工作机会,更是一座城市发自内心的尊重与前瞻性的关怀。

引才之后:一个城市的“养成系”生态

但广州的谋划,显然不止于完成一次高效的“人才采购”。其更深层的逻辑,在于将招才引智从“单次交易”升级为“长效合作”,致力于构建促就业、纳贤才的常态化机制。

可以看到,广州市商务局、服务贸易协会在对外经贸大学设立人才工作站,布下“前沿哨所”;增城区邀请9名京津冀高校学子担任“校园引才大使”,化身为“城市合伙人”;荔湾区与中国人民大学共建“岭南文化研习”路线,则巧妙地将人才吸引从“职业认同”深化为“文化融入”。

这些布局,正是在精心做好“百万英才汇南粤”战略的“后半篇文章”。

招才引智,绝非一时一地的突击战,而是一场需要“久久为功”的系统工程。广州所展现的这种常态化、制度化思维,旨在持续畅通人才流动的主动脉,为城市乃至粤港澳大湾区的高质量发展,注入源源不断的智力活水。

就业,向来是观测经济活力的“晴雨表”,更是衡量民生福祉的“温度计”。作为经济总量突破3万亿元的“优等生”,广州比谁都清楚,“稳就业”就是稳经济、稳信心的压舱石。

此番“暖流”北上,递出的不仅是一份沉甸甸的“就业礼包”,更彰显了一座千年商都在新时代成就人才的战略格局与城市温度。

采写:南方+记者 洪钰敏 黄舒旻

策划:陈思勤 柳时强

摄影:南方+记者 许舒智

订阅后可查看全文(剩余80%)