(大地的“画”语——龙门农民画,时长共4分41秒)

大地的“画”语——龙门农民画

在惠州龙门,你可以遇到“东方毕加索”式的画作。它们用色大胆、自由随性、夸张抽象,人的五官可以是饱满的谷粒、鲜红的荔枝,甚至是灵动的游鱼;衣袋里的钱币、丰收的果实、孕妇腹中的胎儿,都以最直白的方式跃然纸上。

这些画作,正是发源于民间的龙门农民画。作为惠州市非物质文化遗产,它自上世纪70年代扎根乡土,以独特的艺术语言惊艳世界,成为岭南文化的一张亮眼名片。

《丰景》 (作者:钟永廉)

大地画语:泥土里长出的色彩

“它似朴实无华的山花,不靠娇艳媚宠,却散发出沁人心脾的泥土芬芳。”中国现代民间绘画奠基人廖开明曾这样形容农民画。龙门农民画正是这样一种从泥土中生长出来的艺术。

上世纪七十年代,在宣传需要与情感表达的双重驱动下,龙门农民画逐渐成型。1972年4月,由原龙门县文化馆馆长陈国勋、美术干部吴炳德和农民画奠基人谭池发共同创办的首期农民画培训班,为这一艺术形式奠定了坚实基础。到了八九十年代,为了在全国农民画中独树一帜,谭池发大胆融入夸张变形手法,提炼广府、客家、瑶族等岭南文化元素,形成了“造型夸张、用色大胆”的鲜明风格。

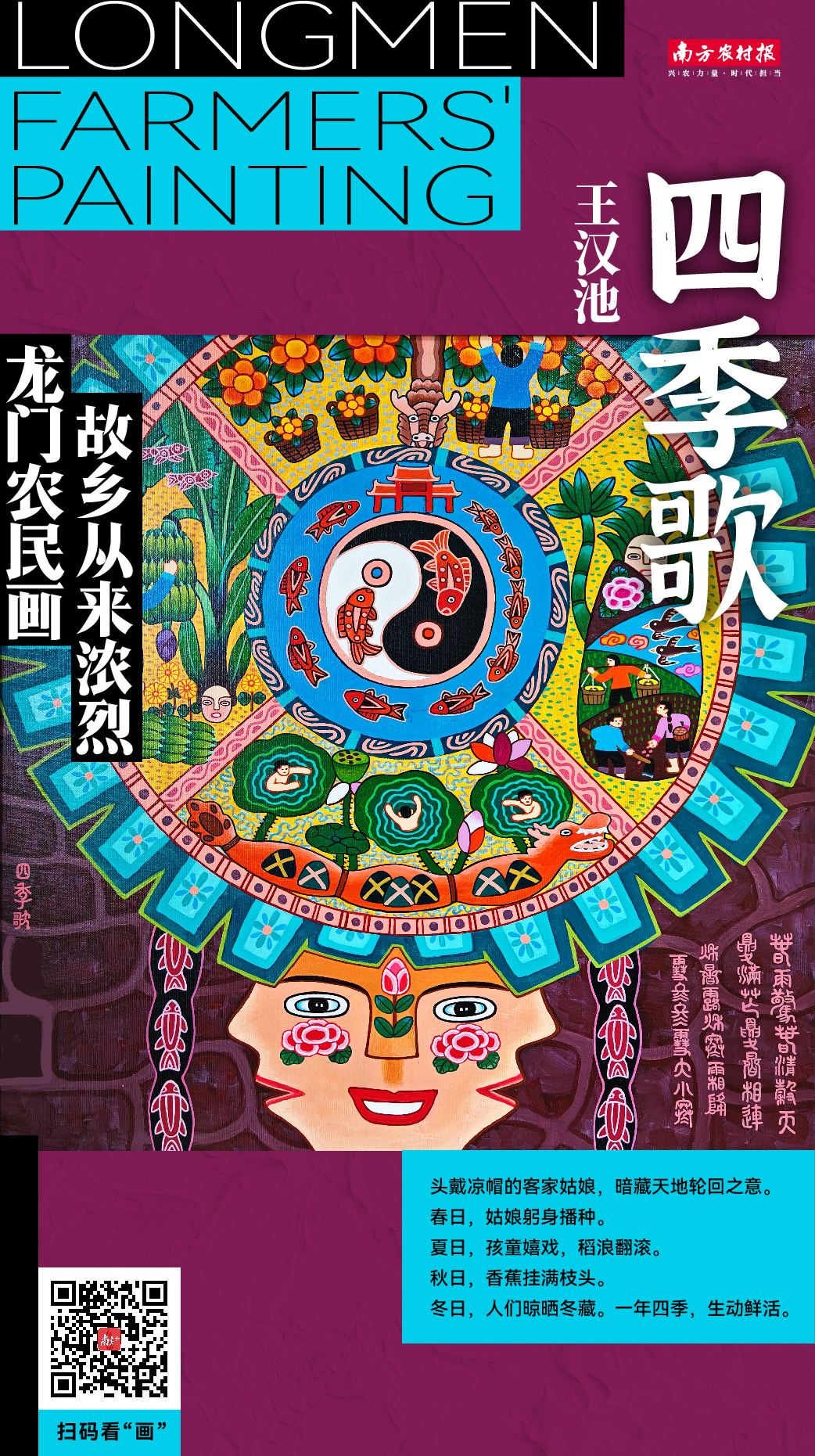

龙门农民画具有“造型夸张、用色大胆”的风格。(作者:王汉池)

“不同于上海金山农民画的大色块碰撞对比,龙门农民画形成了更细腻、抽象的风格。它看似随性烂漫,实则有完整的构思思路,每一抹色彩都是情绪的直接表达。”师从谭池发的第二代龙门农民画画家黄伟平如是说。1988年,龙门获评“中国现代民间绘画画乡”,此后又荣获“中国民间文化艺术之乡”称号。

黄伟平正在创作以“母亲”为主题的龙门农民画。(彭华 摄)

“只要扎根乡土,灵感就是取之不尽用之不竭的。”从事创作40余年的王汉池道出了龙门农民画的精髓。1983年,他的作品《酿酒》入选全国农民画展,这幅源自父亲酿酒记忆的画作,见证了家家户户自酿米酒的时光。

王汉池的笔触不止于静态画面,更让农民画“唱”起了山歌。

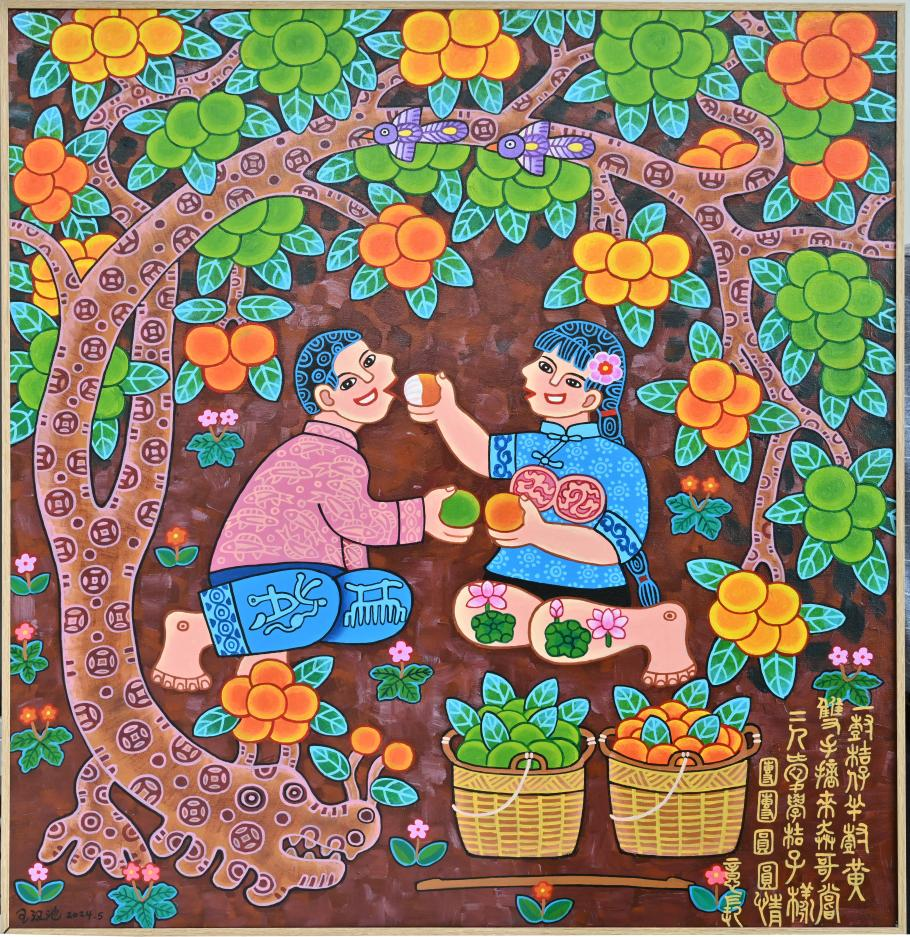

暖阳映照山脚,年轻的客家男女隔河相望,笑靥如花;河中游鱼灵动,筐内硕果累累。“对面亚个那下人,月头橙眼看唔晴,系亚妹就过来料,系亚哥就过来倾。”伴随着王汉池的歌声,画中流淌出生活的喜悦与客家儿女的浪漫情怀。

2011年起,客家人聚居村出生的王汉池创作了《客家山歌农民画组画》,选取了12首客家山歌,将采茶、做豆腐、放牛、耕作等场景娓娓道来,实现了口头文学与视觉艺术的完美融合。2015年,该组画作荣获中国民间文艺山花奖,王汉池也成为惠州市首位获得国家级文学艺术奖项的农民画家。

王汉池《客家山歌农民画组画》部分作品。

画脉相承:生机勃勃的多元传承

随着社会经济的不断发展、城乡一体化进程的不断提速,以往人们熟知的农村生活和农民形象都发生了巨大的改变。但农民画积极向上、大胆热烈的主题始终未变。观赏龙门农民画,无人不被作品中洋溢的乐观精神所感染,那种追求美好生活的热情与动力,穿越画面,直抵人心。

38岁的餐饮服务员刘春梅便是被这种魅力吸引的一员。2024年,在嫂子潘结玲的影响下,她开始利用闲暇时间学习创作。“创作过程很快乐,我想把生活中发现的美、家乡的变化用大胆的色彩记录下来。”从指定主题的小幅画作,到自发记录身边的“美”,刘春梅的画笔下,永汉镇的豹猫、隔陂村的温泉民宿、传统的小青瓦,都化为了动人的“生活之美”。

刘春梅笔下的龙门小青瓦。

刘春梅的引路人潘结玲是永汉中学的美术教师。2021年,她与同事们一起投身农民画创作,这些受过专业训练的老师成为龙门农民画创作队伍的新生力量。据龙门县农民画协会会长钟永廉介绍,目前协会66名会员中,有20余位是专业美术教师。

“农民画看起来很‘土’,但又很艺术!”龙门农民画协会副会长、永汉中学美术教师王瑜分享着她的感受,“农民画的创作很自由,突破了焦点透视、比例、结构等束缚,让我们可以随心表达自己的想法。”这些美育一线的教师们,还通过第二课堂、社团活动等形式,将龙门农民画之美传递给年轻一代。龙门县永汉中学也于2022年入选第五批广东省艺术教育特色学校。

身为会长的85后画家钟永廉也为这门乡土艺术注入了鲜明的时代气息。他的创作视野跨越中西,大胆将农村淘宝、微信支付、直播带货等数字时代的新生活元素融入笔端。入选“决胜全面小康·第二届全国农民画作品展”的《键盘敲出新渔歌》,正是这种创新理念的生动体现。画作巧妙地将传统渔业与现代科技相结合,描绘出渔民们通过科技工具收获生动场景,展现了科技赋能下乡村产业振兴的蓬勃景象。

《新时代渔歌》(作者:钟永廉)

在传承技艺的同时,钟永廉更积极探索着非遗文化的现代表达路径。他敏锐地拥抱新技术,将短视频制作、AI绘图等数字工具运用于农民画的创作与传播中。由他精心运营的视频号“守艺人永廉”,已成为推广龙门农民画的窗口——在这里,观众既能见证一幅画作从构思到完成的完整过程,也能欣赏到琳琅满目的农民画文创产品,还能跟随镜头沉浸式体验龙门当地的传统节庆氛围。

通过这种立体化的内容呈现,钟永廉不仅让农民画走出了展览馆,更让其融入了当代人的日常生活,实现了非遗文化从“被看见”到“被喜爱”的跨越。

钟永廉正在创作《鱼跃龙门》。(谭冠其 摄)

画通世界:从岭南乡土到国际舞台

龙门农民画从来不只是墙上的装饰,而是深深融入乡村振兴脉络的生动实践。如今,在惠州惠城区合江楼、水东街商业步行街,乃至环南昆山-罗浮山引领区218公里旅游公路沿线的永汉河驿站,处处可见其身影。

“这幅画以广东省地图为底,从潮汕民居到英德红茶,从惠州舞火狗到深圳拓荒牛,意在展现广东‘百千万工程’的丰硕成果。”在合江楼合美术馆内,“惠聚美好·多彩岭南”龙门农民画金秋展正在开展,黄伟平细致讲解着作品《万紫千红百业兴》。

2025年10月1日,七位龙门农民画画家历时半年创作的《非遗里的龙门》龙门农民画长卷首度面向公众展出。(彭华 摄)

“以前画挂墙上,现在能印在帆布袋、丝巾、雨伞上。”钟永廉展示着由其画作《鱼跃龙门》制成的文创产品,“这款意头好,在家长群体中很受欢迎。”

以钟永廉作品《鱼跃龙门》创作的文创产品大受欢迎。

近年来,龙门县乘着“百千万工程”的东风,整合农民画、“小青瓦”及南昆山毛茶等特色资源,打造特色文化IP体系,推动农文旅深度融合发展。龙门县出台了《关于加快龙门农民画发展的实施意见》,除每年安排产业发展资金和人才建设奖励补助金外,还通过政府、企业、高校联手的形式,集中优势将龙门农民画融入互联网、文创、文旅等行业,打造“龙门农民画+”新兴业态。

龙门农民画正展翅“飞”出山城,成为岭南文化推广的金字招牌。2025年5月,龙门农民画亮相第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会,展出涵盖水晶板画、文创书签等多个品类的文创产品,将非遗技艺与现代生活巧妙结合。今年6月,首届中国乡土绘画(农民画)作品展览在上海中华艺术宫开幕,13幅龙门农民画入选展览,刷新了单次入选国家级展览的最高纪录。

在国际舞台上,龙门农民画也以其热烈淳朴展现着东方民间艺术的浪漫。从1984年《酿酒》惊艳北欧,到《客家山歌农民画组画》传递东方情韵,龙门农民画成为“讲好中国故事、讲好广东故事”的独特载体。明年春节,它们又将远渡重洋,在墨西哥绽放异彩,成为世界了解中国乡村魅力的窗口。

画家刘少夏正在创作。(彭华 摄)

从泥土中生长出来的龙门农民画,不仅是乡土的记忆,更是文化的使者,携着岭南的清风,向世界讲述着那些关于土地、关于生活、关于美的故事。

策划:严亮 洪继宇

统筹:樊静东 苏晓璇

采写:南方农村报记者李瑞雪

编导:陈佳纯

摄影/摄像/剪辑:黄坚文 彭华

剪辑:黄坚文

订阅后可查看全文(剩余80%)