文|张洲

岭南美术源远流长,二十世纪20年代以后,以岭南画派为挈领,协同版画、漫画、油画等体裁,步入快速发展阶段,抗战时期为其中重要一环。面对民族危亡,岭南美术家以艺术救国为崇高使命与强大内驱,以笔墨为戈,以图像为言,为中华民族波澜壮阔的抗战史留下了一部壮丽的视觉史诗。

首先,通过构建抗战现实主义美术观,岭南美术完成了创作主旨的更新与题材的转型。二十世纪初,正是中国美术理论纷呈激荡之时,而当民族危难降临,美术家自觉放下理念分歧,统一艺术战线,将救国救民作为第一创作主旨,大量以战事、苦难、觉醒、抗争为题材的作品如怒潮涌现。1932年“一·二八事变”爆发后,高剑父创作的国画《东战场的烈焰》以写实主义笔法描绘日军炸毁的上海东方图书馆,在西方光影处理的衬托下,焦墨勾勒的画面愈发肃穆悲壮。作品既以废墟景象表达对战争的控诉,更以屹立不倒的残碑鼓舞民众勇毅抗争。此画为较早介入抗战主题的岭南美术作品之一,证明了传统中国画在表现重大现实题材上的巨大潜力与可塑性。

高剑父《东战场的烈焰》 广州艺术博物院提供

其次,岭南美术深化“折衷中西,融汇古今”的实践,推进理念与技法的更迭。随着战时文化中心转移,战地写生作品大量涌现,其中包括关山月深入西北地区的纪实创作,黎雄才奔赴甘、鄂等地的万里壮行等。黄少强绘《流离图通景屏》,以传统线描结合写生笔法记录途经南京所见。其后,蒋兆和的《流民图》与之形成南北呼应。1939年,关山月的《从城市撤退》以传统长卷描绘广州沦陷后民众逃难场景,尤具战时社会史与视觉史价值。身居岭南,他大胆采用“寒林雪景”的传统艺术语言表达家国悲情,以渔樵意象对应“逃难”结尾,则又体现了他对传统的继承和珍视,以及对画道革新的深刻思考与践行。抗战时期,传统山水、花鸟意象中以家国情怀为核心的情感内涵被进一步强化。如陈树人的《白门杨柳》,以题句“杨柳藏鸦景已非……眼见春归人未归”诗画互文,结合清峭的笔墨与傅色,抒发山河破碎之痛。通过拓宽题材界域,岭南美术在继承传统的基础上融合西方技法与时代精神,为战后中国画的革新做出了先行探索。

关山月《从城市撤退》

关山月《渔民之劫》

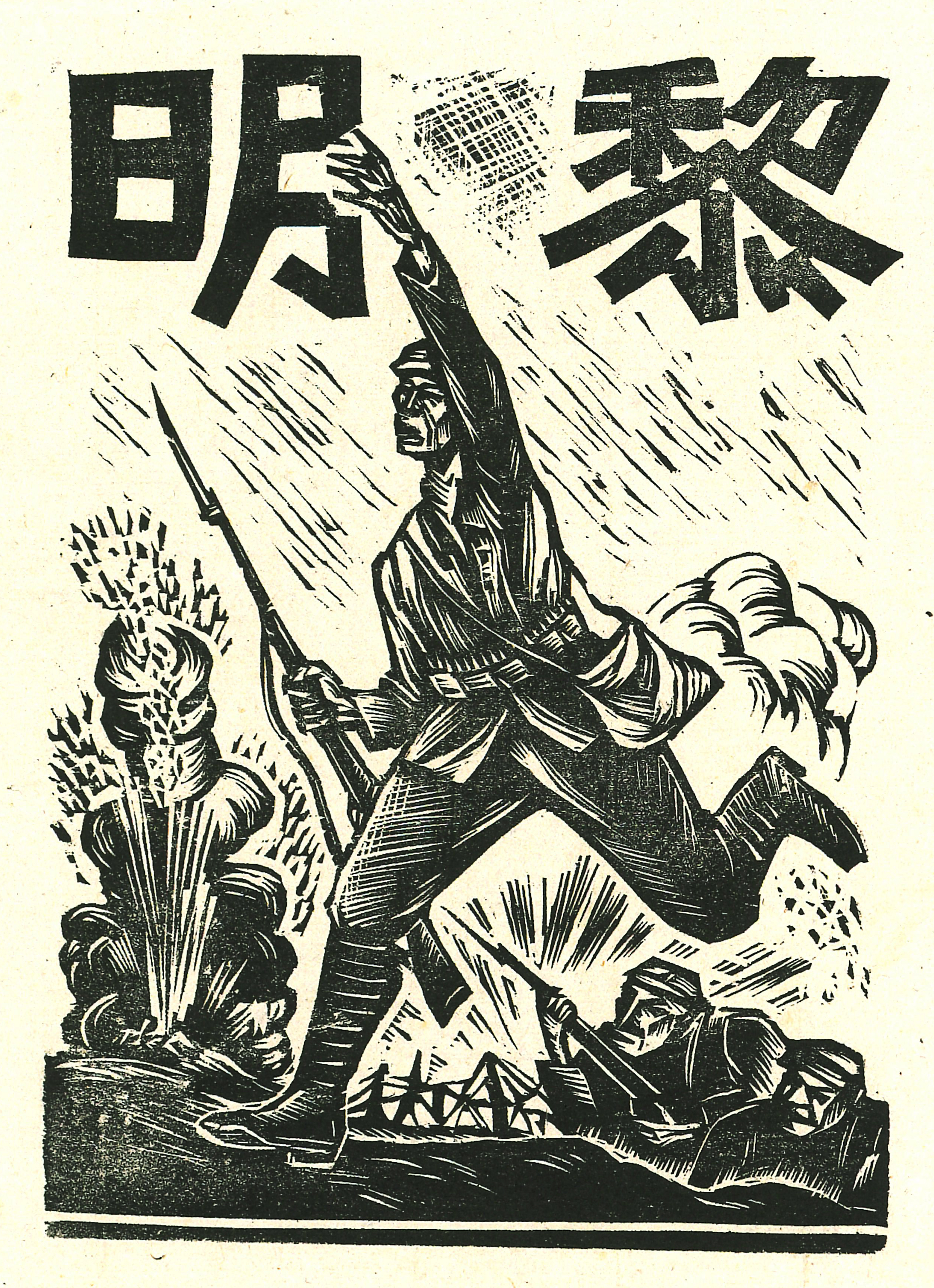

再次,以大众化审美、民族性表达为指引,岭南美术通过新体裁提升宣传辐射度与时效性。战时宣传要求及时、有效、便捷、经济,自带此基因的木刻与漫画创作蔚然成风。木刻的概括语言、强烈对比、金石气质能极大增强作品的批判性、战斗性和鼓舞性。广东战时涌现出以广州“现代版画会”为代表的大量新兴木刻社团,罗清桢、陈铁耕、陈烟桥等美术家以木刻为战斗号角,深刻影响了中国现代木刻的发展方向。1941年初皖南事变后,黄新波所刻《他并没有死去》,以紧握武器的拳头与黄土半掩的足部指代殉难烈士,此“手足”之喻的意象,创新地链接古今、图文互应。李桦的代表作《怒吼吧,中国!》以阳刻法将中国的线条造型与漫画的夸张表现结合,用线条的顿挫、走向,表达骨力与张力,以线刻神,成为现代木刻民族化的典范之作。以毕生创作践行鲁迅“一木一石”精神的赖少其,于1938年创作套色版画《抗战门神》,将中国传统艺术形式与现代木刻、革命内容完美融合,迅速传播并流行于各地,直接启发了新年画运动。

李桦《怒吼吧!中国》

黄新波《怒吼》

岭南抗战漫画起步较早,1935年,李凡夫创作的漫画《何老大》与叶浅予在上海发表的《王先生》被并称为“北王南何”。1938年,全国漫画作家协会华南分会于广州成立,会员包括叶因泉、李凡夫、廖冰兄等人,协会不仅举办大量抗战漫画展,还编辑出版《漫画战线》《广州漫画》等刊物,以漫画为冲锋刺刀,针砭时弊,揭露罪恶。抗战时期,因物质匮乏等因素,木刻漫画成为岭南美术融合创新的成功实践。廖冰兄与黄新波合作的《日本军阀的悲哀》等木刻漫画,在报刊上大量发表。1939年,赖少奇担任发行人的《工作与学习·漫画与木刻》创刊,成为“漫木合作”的先声期刊,此后得到各地响应。

此外,战时岭南美术还呈现出多元并驱的特征,多种艺术体裁皆有勇毅出色的表现:雕塑家梁竹亭创作的《十九路军淞沪抗日先烈纪念碑铜像》,开启纪念抗战无名英雄雕塑之先河;篆刻家邓尔雅“当为国家扫天下”的篆书,以翰墨明志;战地摄影师沙飞1937年拍摄的《战斗在古长城》组照极具历史与艺术价值。

值得一提的是,战时岭南美术创作与丰富的理论指引和总结互为支撑。1941年,高剑父提出“艺术要民众化,民众要艺术化”,助推了中国美术“为民众而艺术”的现代重构。同年,关山月指出:“要以中国画为体,保留其优点,而采取西画的长处以为用。”体现了其对“笔墨当随时代”继承;“不能因为要抗战,便有前方而无后方,有枪炮而无山水。”为坚守传统提供了指引。1940年,李桦提出“要创造出木刻的民族形式”的号召,是对鲁迅早年要求木刻须显示“中国的特色”的继承发展,为现代木刻的民族化明确了方向。不止于木刻,岭南抗战美术在积极进行跨文化实践的同时,始终将民族精神作为艺术表达的深层结构和情感底色,这种坚守对于维护战时民族凝聚力、塑造抗战文化形象具有重要的价值。

李桦《黎明》

烽火中的岭南丹青,是一幅艺术回应时代命题的壮丽长卷。在血与火的淬炼中,岭南美术确立了艺术扎根时代、服务人民、在创新中坚守文脉的价值坐标。这些实践与理论蕴含的现实关怀、革新勇力与文化担当,以独特的艺术品格与时代价值,穿越历史烟云,不仅为中国现代美术发展探索了路径,也持续为当代社会提供强韧的精神动力与深刻的实践启示。

[作者系广东省社会科学院文化产业研究所(文学研究中心)研究员]

订阅后可查看全文(剩余80%)