(一杯无声咖啡,照亮两个群体,时长共4分50秒。)

门被推开,店员劳连琴抬起头,笑着朝顾客挥了挥手,指向吧台上的二维码,示意对方扫码点餐。

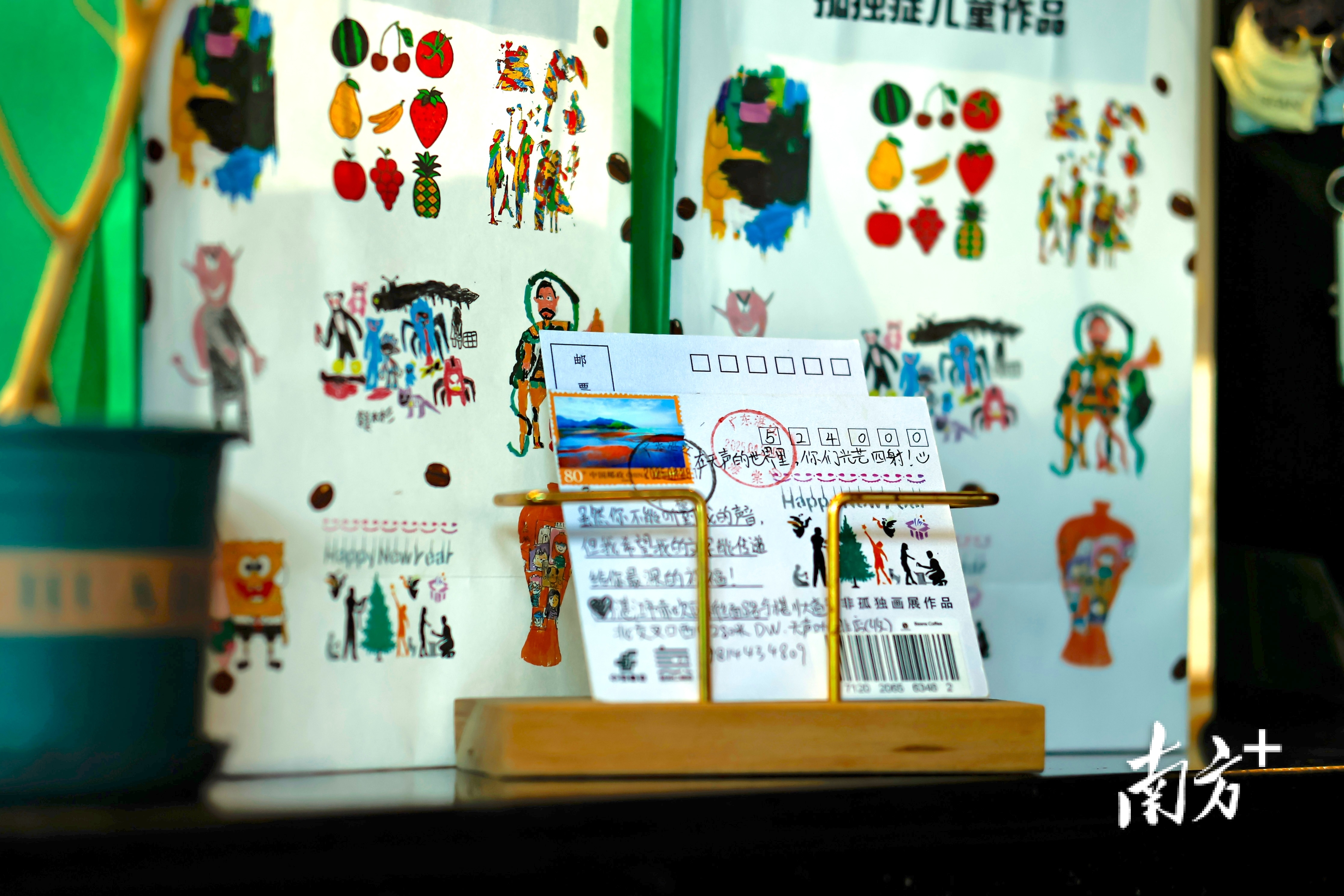

“你好,我们听不见,请扫码下单。”吧台上,一张卡片放在显眼位置,卡片旁整齐摆放着挂耳咖啡包。包装上,是一幅幅孤独症儿童的画作。

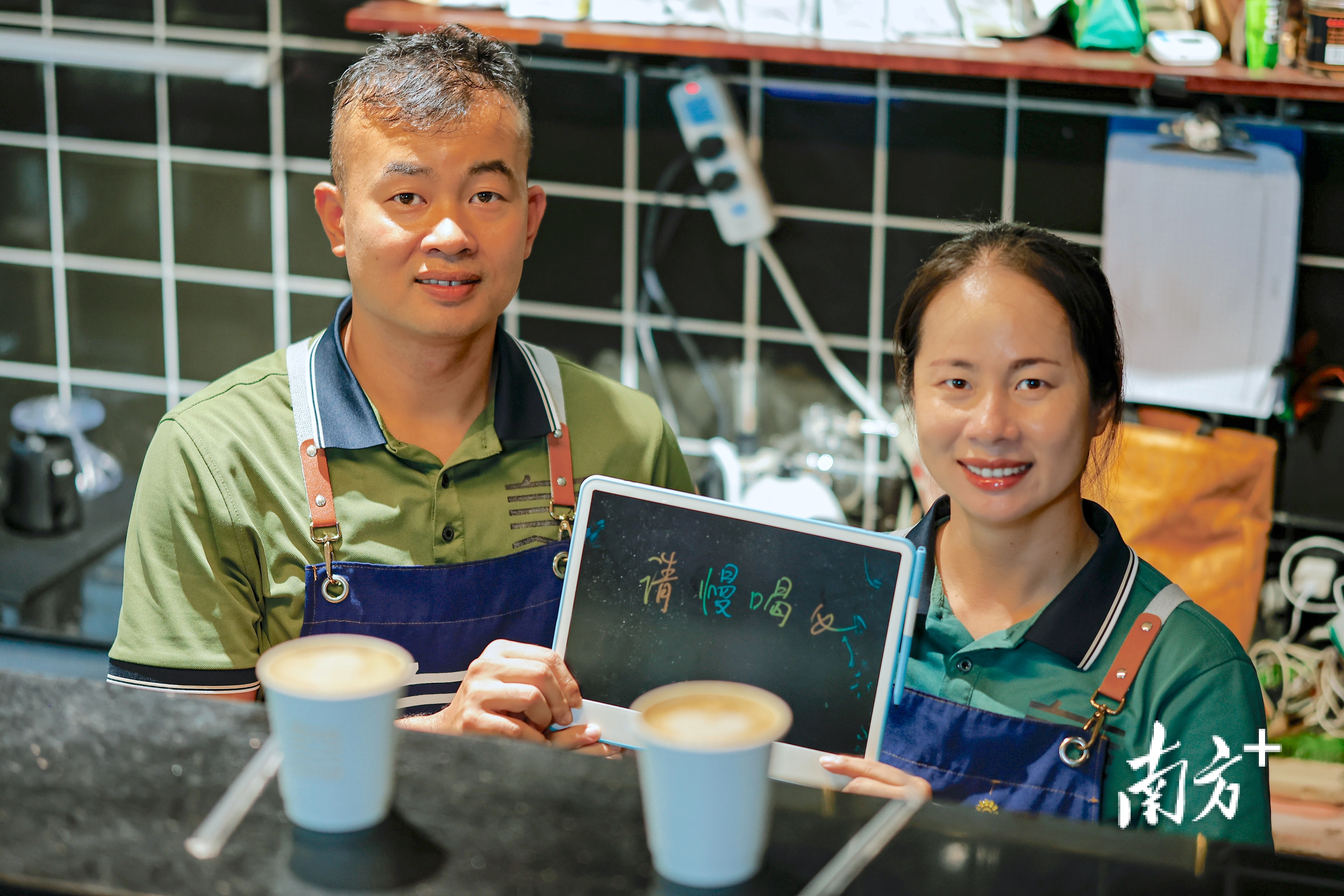

店员热情欢迎顾客的到来。

这是一家由聋人创业开设的咖啡店,名为无声·湛龙仁咖啡(下称“无声咖啡”),坐落于湛江东盟城二手车城DW机车俱乐部旁。今年,这群聋人在站稳脚跟后,推出了与孤独症儿童联名的挂耳咖啡。每卖出一盒,将有部分收益反哺于这些“来自星星的孩子”。

喝一杯咖啡,种下一份希望,照亮两个群体。以咖啡为桥梁,聋人和孤独症儿童彼此靠近,也与这个世界建立起新的连接。

与孤独症儿童推出的联名咖啡包。

解决艰难的生存问题

这群创业做咖啡的聋人,一共近10人,都是湛江龙仁足球俱乐部的球员。两年前,俱乐部教练郑国栋萌生了一个想法:让聋人学习咖啡制作,掌握一技之长。

郑国栋辗转找了许多咖啡师,但屡屡碰壁。大部分咖啡师都婉拒了他,面对无法用口语交流的聋人,教学难度太高了。

2023年年底,经过朋友介绍,郑国栋找到深耕咖啡行业近20年的高级咖啡师庞晓玲,询问她是否愿意教聋人做咖啡。

庞晓玲有些错愕,这怎么教?在她此前的生活圈中,从未接触过聋人。最让她好奇的是,为什么这群聋人要学做咖啡?

郑国栋回答得直白——许多聋人从学校毕业后,做过工厂流水线上的工作,摆过地摊,但因为交流不便、群体认同感低等原因,很难融入健全人的工作环境,他们内心敏感,容易感到自卑。摆在他们面前的,是艰难的生存问题。

庞晓玲被打动了,她成了这群聋人的咖啡老师。

原以为有了咖啡老师,培训可以顺利进行,但问题很快就出现了。庞晓玲发现,手语翻译只能传达一些基础动作,很多专业术语没办法准确翻译。她便试着用翻译软件实时转录,却没想到“讲课就像对着空气”。上课时,台上的她眉飞色舞地讲述着,台下的聋人低头盯着手机里的一字一句。

上完课,她发现聋人皱着眉头,看了翻译后的内容,她才知道错漏频出。“我们广东人的普通话本身很普通,翻译出来的内容对于他们来讲简直就是天书。”

店员正在制作咖啡。

庞晓玲只好一字一句写在黑板上。很快她又发现,手语和文字的逻辑差异较大,长句叠加专有名词,理解依然困难。

无奈之下,庞晓玲学起了手语。“咖啡”“快”“慢”……“就跟学英语单词一样的,那段时间我就把他们当成‘外国人’。”庞晓玲笑道。就这样过了一个月,她基本能用手语进行授课,聋人的咖啡学习之路也步入正轨。

庞晓玲发现,由于无法依靠声音判断咖啡制作进程,聋人对于克重、时间等参数便格外严格,这反而成就了产品品质。

培训结束后,郑国栋问庞晓玲,有没有地方需要招聘咖啡师?庞晓玲转念一想,既然产品质量过关,不如直接帮助他们创业开店。

2024年4月,庞晓玲牵头办了一场无声咖啡师技能比赛,一方面检验聋人的学习成果,另一方面扩大影响力。2024年5月,首家无声咖啡在城发润璟湾正式营业;一个月后,第二家无声咖啡在东盟城开业。

顾客给店员写下的鼓励的话。

把这份温暖传递下去

咖啡店开起来后,摆在庞晓玲面前的问题是,聋人伙伴觉得自己是“打工人”,对门店运营的主动性不强。刚开始,聋人们每个月都会问她,什么时候发工资?店里遇到事情,他们都会找她解决。

庞晓玲一次次告诉他们:“我们和你们是联合创业,你们不是员工,而是老板,不要抱有打工的心态。”

用了整整大半年,聋人们开始逐渐关注起库存、环境等,划分好每个人身上的责任,让咖啡店真正地运转起来。

顾客正在写下自己想要的商品。

无声咖啡稳步运营一年后,这群得到社会帮助的聋人,逐步找到了落脚点。他们希望用自己的力量,把这份温暖传递下去,帮助更多弱势群体。

此时,另一个群体——孤独症儿童进入了无声咖啡的视野。

这群“来自星星的孩子”,往往存在刻板行为、语言障碍等症状,难以被社会理解。但他们在美术、音乐等领域,却可能有特别的天赋。

孤独症儿童的画作。

“我们了解到,许多孤独症儿童在特殊教育学校毕业以后,很难被社会接纳。不少家长都很焦虑,甚至有人说,自己能做的就是一直照顾孩子,直到自己去世。当时我们就想,既然都可以帮聋人创业了,为什么不可以帮孤独症创业?”庞晓玲回忆道。

该怎么帮?是不是也可以用咖啡搭起桥梁?

庞晓玲在网上搜索了一圈,发现上海有一家咖啡店,将孤独症儿童的画作印在挂耳咖啡包装袋上。她觉得无声咖啡也可以这样做。

于是,“点亮星途计划”诞生了。无声咖啡联合霞山区培智学校,首批选定了10名孤独症儿童的画作,经过监护人授权,将作品印在无声咖啡出品的挂耳咖啡包上,销售所得的部分收益将回馈给这些孩子。

今年4月26日,以“关爱同行、我非孤独”为主题的关爱孤独症儿童书画展志愿活动在海滨公园举行,首批孤独症儿童监护人上台签约。那天,大部分家长都在默默流泪。不少家长向庞晓玲表达了同样的意思——这辈子没想过,自家孩子能成为签约小画家,社会上还有人在关注着他们。

“这个项目让他们发现,原来我的孩子也有闪光点,还得到了这么多人的认可。表面上,我们只是把画作印到咖啡上,但其实在无形之中已经帮助了很多人,用生命影响生命。”庞晓玲感慨。

平行的生命轨道开始交汇

李海洋、劳连琴、黎康发、陆小影、王柳清、黄灿灿、陈建文……无声咖啡店里有一面照片墙,上面是一个个闪闪发光的名字、一张张动人的照片。赛场上,他们是足球冠军;咖啡店里,他们摇身变为专业的咖啡师。

咖啡店墙上贴满俱乐部队员获得的比赛荣誉。

李海洋是足球俱乐部的元老,也是咖啡店的“大哥”。早在踢球时,他就跟着球队到处跑,到处品尝不一样的咖啡。当获悉咖啡项目时,他毫不犹豫加入了。

“刚开始做咖啡时,最担心的还是自己做的咖啡不好喝。”李海洋说,直到有一天,客人评价他“做的咖啡比连锁品牌还好喝”,他这才放下心来。

李海洋与劳连琴用写字板来写下想对客人说的话。

如今,对李海洋来说,咖啡和足球一样,都是与外界交流的桥梁。

他记得很清楚,刚外出踢球时,“听人”球友对聋人的技术抱有怀疑。渐渐地,在球场上的交流多了,“听人”球友对他们的认可度也高了。无声咖啡亦是聋人和社会接触的窗口。随着无声咖啡越做越好,社会上将有更多人看见他们、了解他们。

在做咖啡的这一年多里,李海洋不仅学会了怎样经营一家门店,更懂得如何用自己的力量去帮助别人,完成了从“被帮助者”到“给予者”的角色转变。

在一次次志愿活动中,不少聋人在现场当起手语老师、制作咖啡。劳连琴发现——一些孤独症儿童起初对聋人的沉默感到困惑,随着接触增多,他们慢慢接受并亲近这些聋人伙伴。

“我们的最终愿景,是通过无声咖啡搭建一个特殊人群的庇护所,让它成为一个平台,捅破特殊人群身上被蒙着的‘窗户纸’,突破社会层面的认知。”庞晓玲说道。

从“一杯咖啡的支持,一份无声的关爱”到“喝一杯咖啡,种下一份希望,照亮两个群体”,无声咖啡的理念悄然发生了变化。

咖啡挂耳包。

与此同时,社会各界的支持也随之而来。十余名来自各行各业的志愿者组成“无声助创团”,为聋人、孤独症儿童链接资源;中国邮政湛江分公司等企业亦加入合作,推出主题明信片,传递温暖与支持。

“一个人的力量很小,但如果大家共同努力做一件事,就真的可以帮到别人。”李海洋对此深信不疑。聋人、孤独症儿童、健全人,不同的群体在不断交融中,建立了更深层次的连接。那些原本平行的生命轨道,有了交汇的可能。

撰文:南方+记者 林露

摄影/视频:南方+记者 吴东俊

通讯员 张益豪

订阅后可查看全文(剩余80%)