两千年穗月静好,为广州沉淀出古今辉映的鎏金底色。

一堂一寺、一砖一瓦,蓦然回首,人人耳熟能详,又常常耳目一新。

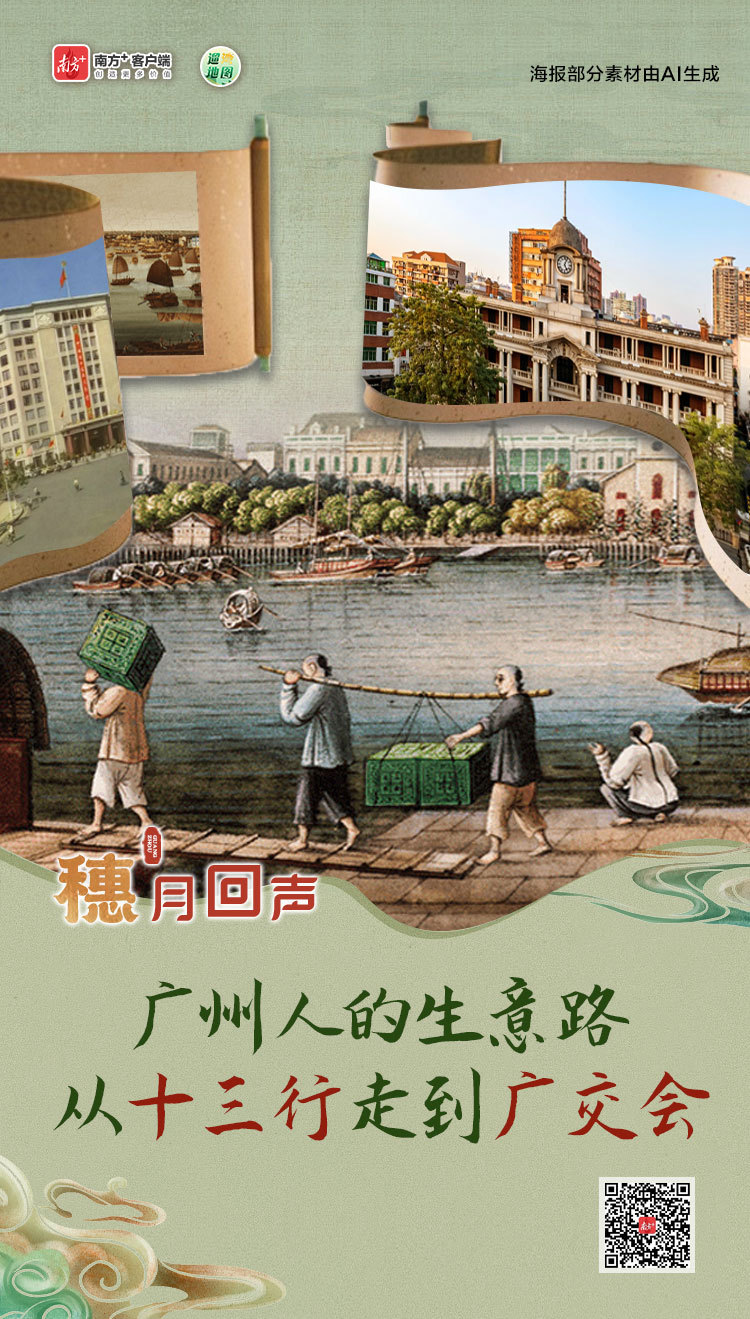

穿越古今,融汇中外。换个视角看羊城,《遛湾·穗月回声》邀你一起聆听岁月回声。

当广交会遇上五一佳节,广州白云机场迎来熙攘人潮。

手托行李箱的客商与游人,共同汇入这座千年商都的热闹。

其中不少人都有着共同的目的地——琶洲展馆。

时光倒转三个世纪,在通航尚未突破风浪桎梏的年代,另一群冒险者也远跨重洋,纷纷奔往东方大陆。

他们要去的也是珠江岸旁:广州十三行。

从十三行到广交会,广州的码头,永远为全球来客亮起灯塔。

如果要来一趟十三行寻迹之旅,起点不妨选在粤海关。

漫步西堤,沿江西路上的大钟楼是不可忽视的一处。这里便是粤海关旧址。

今天的粤海关博物馆。

紧邻天字码头,巴洛克风格的米白色楼体,由花岗岩砌筑,典雅庄重。

穹顶下四面镶嵌机械钟,直径长达2.7米。历经一百多年,大钟至今保存完好,指针精准地走着,昼夜通明。

珠江边响起的钟声,标记着广州人心目中的北京时间。

粤海关钟楼。

如果说十三行奏响了中国外贸突飞猛进的乐章,那么粤海关就是这个乐团的指挥官。

康熙二十三年(1685),延续了300多年的海禁结束,清廷先后设立闽、粤、江、浙四海关,专门管理对外贸易。

三十多年后,闭关政策再次收紧,只留“一口通商”,唯一的关口便是位于广州的粤海关,这种通商制度后来也被称为“广州体系”。

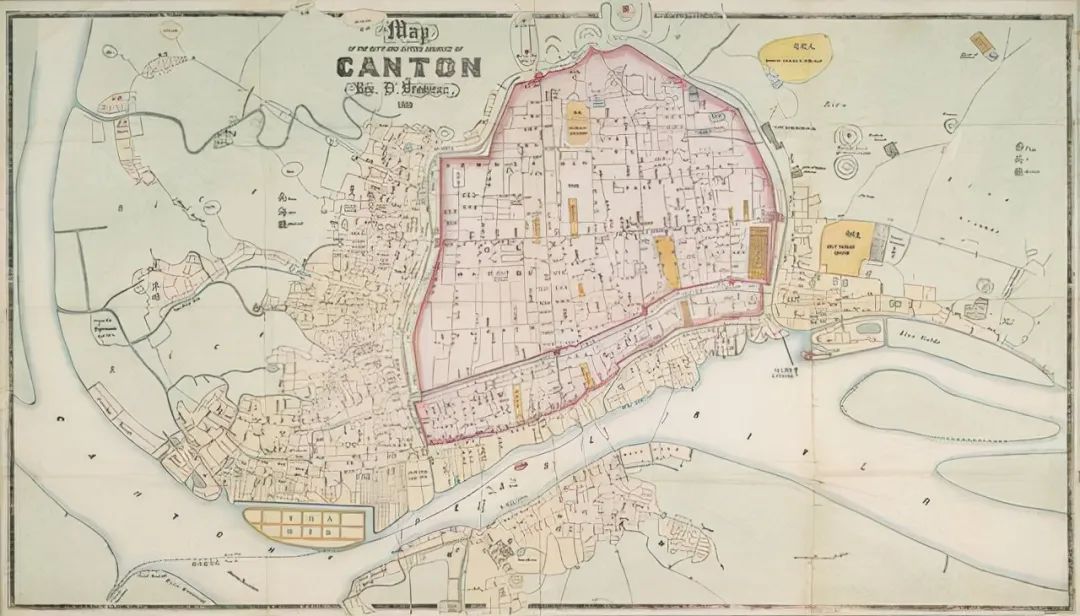

19世纪中叶广州平面图。

贸易资源纷纷涌来,大量财富通过这条帝国铁幕上的“缝隙”流转往来。

为了规范贸易和税收,粤海关挑选出精明有实力的商家与外商交易,并代征关税。这才催生了广州十三行。

与今天的西式大楼不同,彼时的粤海关是一座具有岭南特色的多进合院式建筑,位于广州城五仙门内,即今一德路东端海珠广场北侧。

清代外销画中的粤海关。

清咸丰十年(1860),粤海新关建立,关址迁至西炮台所在地旁,即今天的沿江西路。

今天我们见到的“大钟楼”是1916年重建后的样貌,是全国最早建成的海关大楼。

现代化的西方建筑里也藏有历史的巧思。大楼顶部中央的方形钟楼高度为31.85米,恰好对应粤海关当年监管的3185艘商船。

税务司办公室、头等总巡室、验估科……每一个曾经发挥功能的房间,都陈列着身临其境的历史。正是在这里,诞生了中国现代海关制度的雏形。

粤海关博物馆内的陈列细节。 图源小红书@猫又的广州CityWalk攻略

当夜幕降临,沿江漫步,可以望见不远处亮起灯光的粤海关大楼,暖黄色的光线温柔地勾勒出这座建筑曾经辉煌的轮廓。

夜幕下的粤海关大楼。 图源小红书@吃喝玩乐在广州

从粤海关大楼向北,沿西堤二马路步行10分钟左右,就到了十三行商馆旧址文化公园。

园内,一座小巧的红墙建筑不太起眼,突出的半圆形楼体上,是一行颇为低调的暗金色隶书:广州十三行博物馆。

广州十三行博物馆。图源i广州

博物馆的前言里写着:十三行是一个地名,是一片商馆区,是一个商人群体,也是一种贸易体制。

“十三”何来?说法不一。

一说有13个商家,但据记载洋行多时达到26家,少时仅有4家,数目并不固定。

亦有说法称,商人做生意,最离不开算盘,而算盘规制中恰有一种为13档。

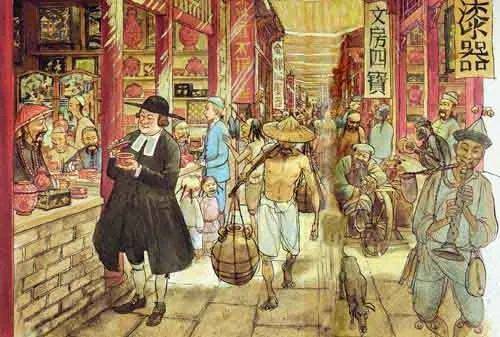

外商采购。

当年的十三行,用富可敌国来形容不算夸张,人们一度称之“金山珠海,天子南库”。

历史上著名的“哥德堡号”沉船,从广州十三行返航瑞典时遭遇意外,据后人打捞测算,船上所载货物若以当时市价拍卖,获利相当于瑞典当年全年GDP总值。

彼时的世界首富伍秉鉴,也是十三行商人,据估算其身价约2600万银元,而当时清政府的国库存款还不到1000万银元。

伍秉鉴画像。

然而,藏着巨富的十三行,实地规模却很“小巧”。

坐落于广州城西郊,十三行正面长度不到四分之一英里(约400米),码头由栏杆围起,外商行船集聚江面。

岸边商馆依次排开,商馆里,庭院、账房、仓库、客厅、卧室一应俱全。

外销画中的广州十三行图景。

十三行统揽中国外贸长达80余年,直到鸦片战争爆发,“一口通商”废除,十三行的繁华,也在大火中化为乌有。

商业的火种却未完全熄灭。百年之后,1957年,第一届广交会在中苏友好大厦举行,而六年前广交会的前身“华南土特产展览交流大会”,举办场馆正位于十三行旧址文化公园。

当年,“华南土特产展览交流大会”入口门楼。

往事如烟飘散,十三行“富贵迷人眼”的盛景,却在这座旧址上外观朴素的博物馆里得以复现。

博物馆由“清代广州十三行历史展”和“王恒、冯杰伉俪捐赠的十三行时期文物专室陈列展”组成,大量文史资料和海内外展品展示细密的历史纹理。

精致得巧夺天工,又极富生活气息。

除了博物馆里的“曾经辉煌”,今天的十三行街区,也自有其属于当代的生命力。

穿过文化公园,向北来到十三行路,就到了大家更熟悉的“广州十三行”,诞生于20世纪90年代,驰名中外的服装批发市场。

这里至今保留着“小而富”的传统,尽管商场数量不多,但每天的交易规模惊人。

新中国大厦,广州十三行服装批发市场的核心。 图源视觉中国

最为核心的是有48层之高的新中国大厦和隔壁的13Centre(红遍天)。里面聚集着上万家服装档口,从批发到零售,从代理到原创品牌,各式衣服饰品也如十三行博物馆里的展品一样,令人目不暇接。

若想在这里大展身手,时机的把握很重要,下午三点是一个分水岭。

三点前门庭若市,客商、散客熙熙攘攘,还有不少外国面孔;三点后人潮退去,档口也逐渐偃旗息鼓,开始忙活起打包、装运。

也不妨直接走进露天的商业街,在街巷交错中感受“野生烟火气”。故衣街、装帽街,道路名称都特色鲜明。

十三行批发市场一条街。 图源视觉中国

西式建筑与岭南骑楼交错排列,静立的路牌、牌坊,留存着属于老十三行的痕迹。

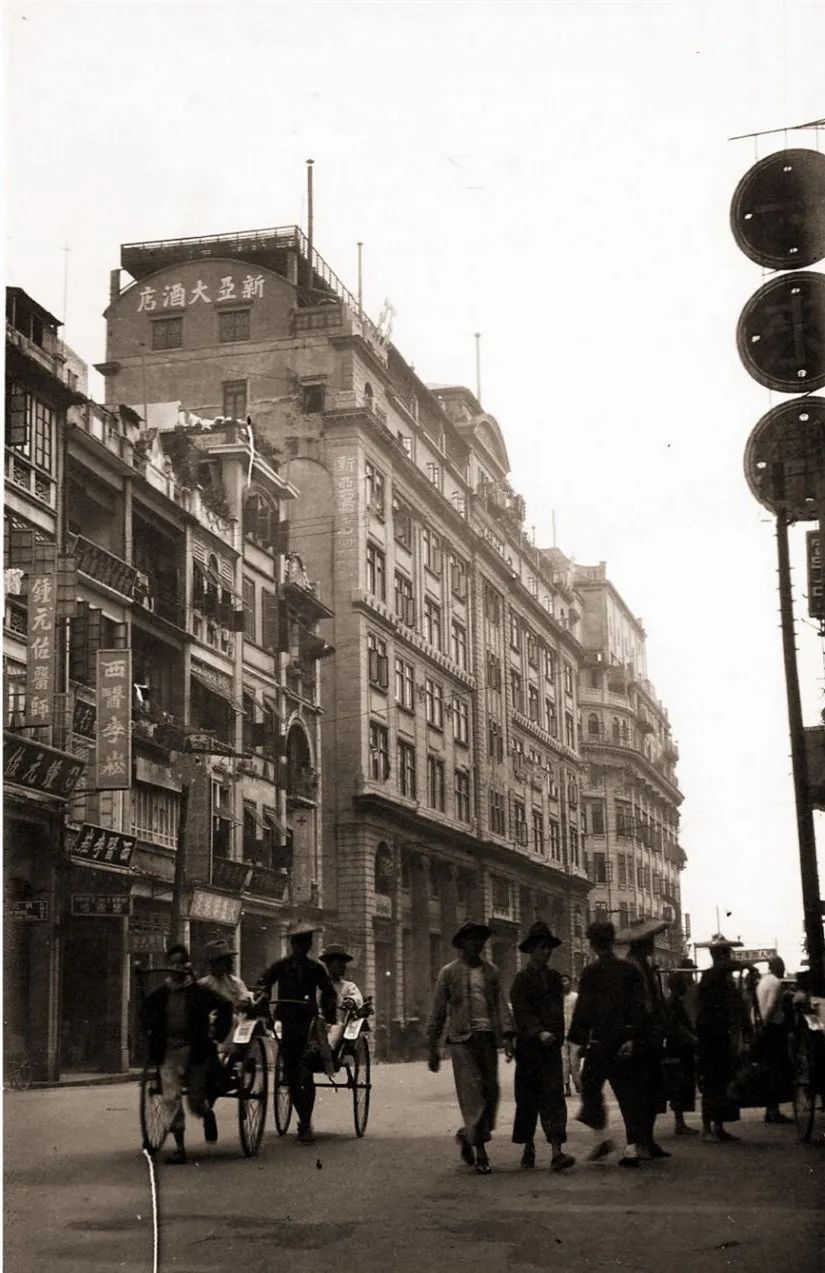

从十三行路走出,继续沿人民南路向南,沿路遇见新亚大酒店、新华大酒店。这两座由华侨出资建设的姊妹楼,是广州最早的一批新式酒店。

20世纪40年代的新亚大酒店。 资料图片

作为广州第一代CBD,太平路一带商业繁荣,又有临江美景,当时不少外国及港澳客商都入住此地。

罗马风格与岭南骑楼结合,红黄配色的文字招牌立于拱形廊柱之上,透出“繁花”格调。

黄金岁月远去,但站在人行天桥上,仍能感受到身后弥漫着那段历史的回响。

今天的新华大酒店仍在对外营业。 图片源自小红书@丘吉儿

历史辗转几轮,在粤海关、十三行不远处,珠江水仍在奔涌。

对岸,琶洲展馆的玻璃幕墙日夜闪烁,广州的商都基因仍星火相传。

参考资料:

罗一星,《帝国铁都:1127——1900年的佛山》,上海古籍出版社。

[英]大卫·阿布拉菲亚,《无垠之海:世界大洋人类史》,社会科学文献出版社。

[美]范岱克等,《广州贸易》,社会科学文献出版社。

黄海生,《寻访广州十三行》,微信公众号“广天广地”。

撰文:李菀瑄

设计/AI 生成:张雅

AI审核:李琪艳

统筹:黎詠芝 高静宁

来源:粤海关博物馆、广州十三行博物馆、广州文化公园、广东文旅、广州日报、微信公众号“仿古游记”

订阅后可查看全文(剩余80%)