突出地方特色,改善人居环境,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。近日,中央城市工作会议提出,“完善历史文化保护传承体系,完善城市风貌管理制度,保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观”。广州的历史文化名城保护工作,以“绣花”功夫推进历史文化遗产活化利用,彰显“最广州”“最岭南”“最世界”文化风采,推动千年古城焕发新活力。

广州永庆坊。

统筹谋划提升治理效能

完善顶层设计,有效推动保护传承融入高质量发展大局。围绕老城市新活力、“四个出新出彩”、“排头兵、领头羊、火车头”等使命目标,市委、市政府谋划对接国家战略部署,广州市国土空间总体规划获国务院批复,广州历史文化名城保护规划获省政府批复。

省政府批复。

动员社会力量,保护好、传承好、发展好优秀传统文化。招募“名城守护官”志愿者,开展名城保护联盟、历史文化保护“五进”活动,实施“老城新生”伙伴计划。《街区“再声”计划——广州“名城守护官”志愿者遗产教育实践》获全球世界遗产教育创新案例“探索之星”奖。“老城新生”伙伴计划入选团中央“青年发展型城市建设首批典型经验和创新举措清单”。

街区“再声”计划——广州“名城守护官”志愿者遗产教育实践获奖。

名城守护官。

系统保护完善传承体系

持续加强对特色资源的保护,彰显名城价值。形成涵盖市域自然山水格局、历史城区、历史文化街区、历史风貌区、历史文化名镇名村、传统村落、传统街巷(含骑楼街)、不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑、革命遗址、改革开放优秀建筑、历史名园、古树名木及其后续资源、南粤古驿道,与工业遗产、海上丝绸之路遗产、铁路遗产、农业文化遗产、水务遗产、海防文化遗产、非物质文化遗产、地名文化遗产等的全域全要素有机整体。

历史文化保护与城市更新有机融合,提高城市精细化管理水平。保护与发展协同推进,在守好保护底线的基础上,探索历史保护与城市更新融合的实施机制,恩宁路历史文化街区保护提升项目成功入选全国城市更新“历史文化传承类”典型案例。

恩宁路历史文化街区入选全国城市更新典型案例。

健全名城治理格局体系

法规制度持续完善,推动保护传承走上法治轨道。聚焦解决保护利用难点痛点堵点问题,修订实施名城保护条例、传统风貌建筑保护规定,出台文物活化利用、历史建筑修缮补助、传统风貌建筑日常维护与修缮资金补助、非遗保护资金管理等20余项政策法规,形成“1+1+5+N”的名城保护政策法规体系。

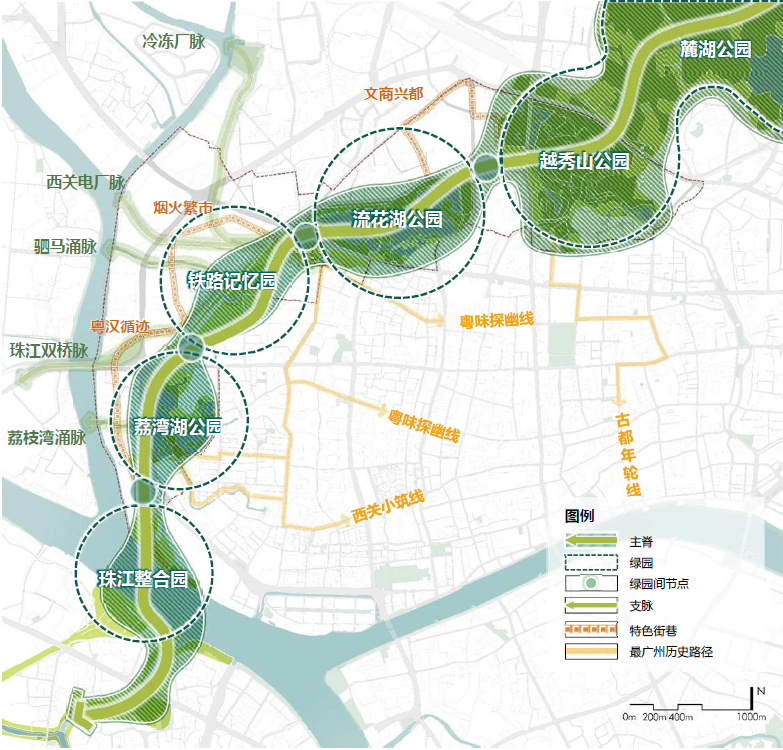

规划引领城市建设,让保护利用管理有章可循。编制历史文化名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、传统村落、历史建筑保护规划。推进文物保护单位两线划定。完成基于风貌保护的广州市历史城区西北廊道城市设计。相关保护措施和要求已纳入城乡规划一张图管理,把“真管控”落到实处。

基于风貌保护的广州市历史城区西北廊道城市设计。

保护机制不断健全,基本形成全市一盘棋的体系化保护格局。强化市、区两级名城保护利用齐抓共管,构建“市—区—街道—社区”四级保护联动机制和文物监管巡查网络。开展广州市第四次全国文物普查工作。坚持“一年一体检、五年一评估”思路,完成名城体检评估。坚持考古前置、历史文化遗产调查评估和预先保护制度,在广州动物园穿山甲馆及矮马房古墓葬、广州小马站—流水井古城遗址、甘草岭遗址等有重要考古发现。

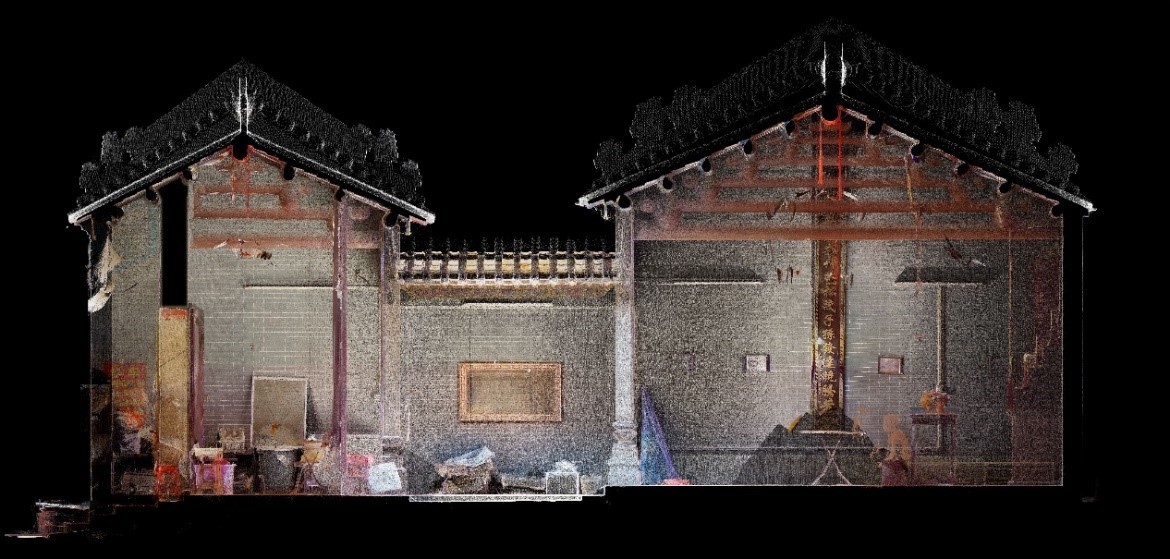

数字赋能全流程保护,提升智慧名城管理水平。推动历史建筑、历史文化街区、传统街道立面的三维测绘和制图建档。搭建名城保护“一张图”和“广州CIM+名城”平台。建立历史建筑实时监测智慧化管理、不可移动文物安全风险预警平台。创新试点实现历史文化街区“自动航飞—AI 识别—自动预警—人员处置—结果核查”的完整监测技术体系。

广州市历史建筑点云切片。

彰显保护利用成效

以用促保效果明显,推动历史文化遗产焕发新活力、绽放新魅力、赋予新动力。

一是入选国家历史建筑保护利用试点城市,积极探索历史建筑保护修缮与绿色化改造、消防安全技术、活化利用政策和数字化智能化应用。

二是成功争取中央资金,多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用,光复中历史文化街区保护活化利用,广州“海上丝绸之路”·印象越秀历史文化街区改造提升,新河浦历史文化街区改造提升4个项目共获得中央预算内投资约5.1亿元。

三是经验做法向全球全国推广。塱头乡村振兴项目作为全球乡村改造项目入选案例,在第19届威尼斯国际建筑双年展亮相,向世界展现中国古村振兴“广州实践”。恩宁路、北京路、新河浦等街区通过活化利用,培育新业态、新场景,吸引更多年轻人回归老城区。其中,恩宁路、逢源大街—荔湾湖2片街区入选住房城乡建设部第一批经验清单并向全国推广。

塱头乡村振兴项目亮相第19届威尼斯国际建筑双年展。

四是狠抓精品项目落地实施。以沙面等为突破口,探索政府公房腾退腾迁、土地整备和历史文化保护融合发展的新路径。出台实施促进试点历史文化街区保护传承利用的实施意见,制定建设历史文化保护传承利用典范区域和精品项目行动计划,通过“三抓”(抓政策创新、抓项目实施、抓示范带动),推进试点历史文化街区、历史建筑试点项目、“老城新生”伙伴计划、精品项目落地实施。

五是积极推动文物活化利用。推动广州沙面建筑群、五仙观及岭南第一楼、康乐园早期建筑群等一批文物活化利用。南越王博物院展示利用项目入选“全国考古遗址保护展示十佳案例”。

沙面历史文化街区活化利用。

六是非遗传承有亮点。沙湾古镇成为全省首个非遗古镇“沙湾非遗古镇”。新开通广州地铁11号线成为全国首条非遗主题示范线。

民生福祉不断改善,提升人民群众获得感、幸福感、安全感。一是博物馆文化惠民。中山纪念堂完成25年来最大规模的修缮,坚持“边修缮边开放”,让市民直观感受文物保护的匠心。白鹅潭大湾区艺术中心、广州文化馆、广州粤剧院、广州海事博物馆等省、市文化新地标投入使用。二是“绣花功夫”提升城市品质。493个老旧小区开工改造,惠及 18.95万户家庭、60.64万人。开展71条美丽乡村提升创建,完成沙湾北村、马岭村、龙潭村等3条精品示范村验收。三是大力弘扬“红色文化”。上线“花城红图”并获全国红色旅游新技术应用优秀案例。打造“花城红+”红色文化品牌。进行历史建筑安全核查,小虎岛人民公社等历史建筑修缮获得民众好评。

小虎岛人民公社历史建筑活化利用。

宣传交流持续扩大,提升广州名城国际影响力。全国首部以中山纪念堂为题材的4K超高清纪录片《华堂焕彩》发布,讲述了文物建筑保护与文化传承的故事。中法合拍纪录电影《康熙与路易十四》精彩展现十三行、粤海关等广州名城文化元素。《老城新韵》《此心归处是吾乡》在“学习强国”等平台播放。编制名城保护实践案例集、广州工业故事,修编广州文物志。南沙区入选“乡村著名行动”全国第一批典型经验做法。增城荔枝种植系统保护案例入选全国乡村文化建设典型案例。

《此心归处是吾乡》。

下一步,广州名城工作力争形成更多更好生动精品案例,推动名城保护传承工作再创崭新局面。

首先,擦亮“四大文化品牌”。持续推动文化生态保护区和非遗集聚区建设,推进第四次全国文物普查工作。积极推进海丝申遗,推动建立和完善南海(含北部湾及珠江流域)区域海丝申遗合作机制。继续开发拓展“花城红+”红色文化品牌,持续推进南石头监狱遗址保护利用。

其次,提升国家历史文化名城影响力。健全文化产业体系和市场体系,加快发展新型文化业态。加强粤港澳文化交流,积极开展海丝遗产保护的国际合作。持续开展“广州记忆”项目工程建设,利用数字人文、“互联网+”等信息技术手段,向国内外立体展现广州文化底蕴。

此外,推进历史文化保护传承融入城乡发展。推进文化遗产系统性保护,提升文物、非物质文化遗产保护利用和考古研究水平。优化城脉、文脉、商脉传承保护体系,一体谋划、一体推进城市更新、城镇老旧小区改造和城中村改造,提升历史文化街区品质,推进保护传承利用典范区域和精品项目落地。

采写:南方+记者 李鹏程

通讯员 穗规资宣

图片来源:荔湾区人民政府网站 广州市城市规划勘测设计研究院 广州市城市规划设计有限公司 广州思勘测绘技术有限公司

订阅后可查看全文(剩余80%)