本文收录于#产业面孔#

“雷军在藏,他在憋大招。”

上周的年度演讲中,雷军大谈创业历程,追梦故事,谈憧憬,谈成长……唯独不谈小米汽车的近况。

所以网友猜测,事出反常必有“妖”。

果不其然,本周,关于小米造车的小道消息乱飞。先是有网友晒出在新疆偶遇经过伪装的四辆小米汽车在路上飞驰;后有细心网友发现在雷军发布的一条微博中,一张照片拉起的横幅字样疑似“为小米汽车而战”。到了23日,就有知情人士出来说,国家发改委批准了小米生产电动汽车的申请。

此时距离2021年3月雷军喊出“我愿意押上人生所有的战绩和声誉,为小米汽车而战”已过去了两年多时间。在这两年多时间里,小米造车被不时提起,又不断湮没在信息的大潮中,但质疑声从没断过。

关于能不能造出个车来,雷总不说,小米也不回应,安之若素,势要等到最后一刻放出“大招”惊艳众人。

但狠话还是要说。“2024年销售10万台车。”就是不知道雷军说完这句话,造车新势力会作何感想。毕竟,驱动雷总的“梦想”强大而又独特。回望三十多年的创业之路,他“想尽办法把各种不可能变成了可能”,谁又能肯定地说他是在“吹牛”?

①

前两天,有博主声称在新疆维吾尔自治区的一条快速路上,“偶遇”了小米汽车的测试车,车辆配备了黄色卡钳和锐利的内饰中控台边缘,看起来“姿态很不错”。

巧合的是,8月19日,雷军在微博晒出了一组使用小米最新折叠手机的变焦功能拍摄的照片,地点同样位于新疆。仔细放大照片可以发现,画面中,一群人立于山脊之上,拉着一条横幅,上面的文字虽然有些模糊,但并不难辨认:“为小米汽车而战”。

如此,似乎坐实了雷军携小米核心高管亲赴一线,“督战”小米汽车路测的事实。

而在刚刚过去的7月,有消息称,雷军率团队前往小米汽车亦庄工厂,一线把控工厂设备安装进展,跟踪工厂建设进度,考察已经下线的小米汽车。

据笔者了解,这家工厂的一期整车工厂不久前才正式竣工,部分非主体工程处于收尾阶段。从动工到竣工,总共还不到一年半时间。

参考蔚来、小鹏、理想等品牌新车上市的历程,从行业调研、车型设计、技术攻关、供应链对接、道路测试到最终量产交付至少要3到4年。雷军顶着“小米不懂高端制造,造不了车”等一众不看好的声音,将这个时间线压缩了快一半,速度堪比火箭。

人才梯队建设上亦是。值小米“官宣”造车500天之际,雷军就搭建完成了一支整体博硕占比超过70%,涵盖传感器、芯片、感知规控算法、仿真技术、高精地图等自动驾驶全栈技术所需人才的500人规模研发团队,其中包括50位顶级骨干专家。

而国内“新势力”三巨头之一的理想汽车,组建同等规模的研发团队,花了整整六到七年。

“狂飙”背后,雷军能取得如此成绩并非偶然。

——“遇到问题,第一时间找个懂的人问问。”

这是雷军在大学选课时的经验之谈。十多年后,他把这种经验带到了“造车”里。

从2021年开始,小米“广交车圈朋友”,先后投资、并购了超过10家自动驾驶企业,涉及自动驾驶解决方案、核心传感器、核心执行器等方向,累计投入逾20亿元。

在此基础上,小米还在关键技术领域加码自研。比如,在自动驾驶技术上,小米采用了全栈自研的技术布局策略,第一期投入33亿元研发费用,重点攻关感知预测、高精定位、决策规划等自动驾驶核心技术。未来十年,雷军给出的预算是100亿美元。

“小米造不出车”“小米没有智能汽车技术储备”.……

再回看曾经外界的质疑。以上种种,或许就是最好的回应。

②

艰难的前期“奠基”阶段已经度过,但雷军还远没到能松口气的时候。

在“烧钱”的造车业务面前,小米的持续“输血”能力正面临考验。

根据小米最新财报,一季度集团营收594.8亿元,同比跌幅达到18.9%。这主要是受了小米手机同比下滑23.6%的影响。

近一年来,小米手机在跌跌撞撞中前行。在国内,受手机市场“内卷”加剧等因素影响,2023年第二季度,小米市场份额仅剩13.1%,同比降幅达17.5%,排名位居OPPO、vivo、荣耀和苹果之后;在海外,尤其是在印度,小米同样面临“份额失守”的危机。

再加上,小米手机的高端化并非坦途——小米11销量不似预期,小米12、12S先后折戟、亏损严重;直至小米13发布,品牌高端化才迎来转机。但在目前消费电子市场下行的大背景下,小米13的成功能否延续仍是未知数,小米手机业务的“钱景”依旧不明朗。

手机一直是小米营收的最大支柱——今年第一季度,该业务的营收占总营收的比重高达58.8%。正因如此,它也肩负着为集团技术研发“输血”的重要使命。手机收入一旦下滑,不仅会“拖累”总营收,也会导致小米为汽车业务“输血”后劲不足。

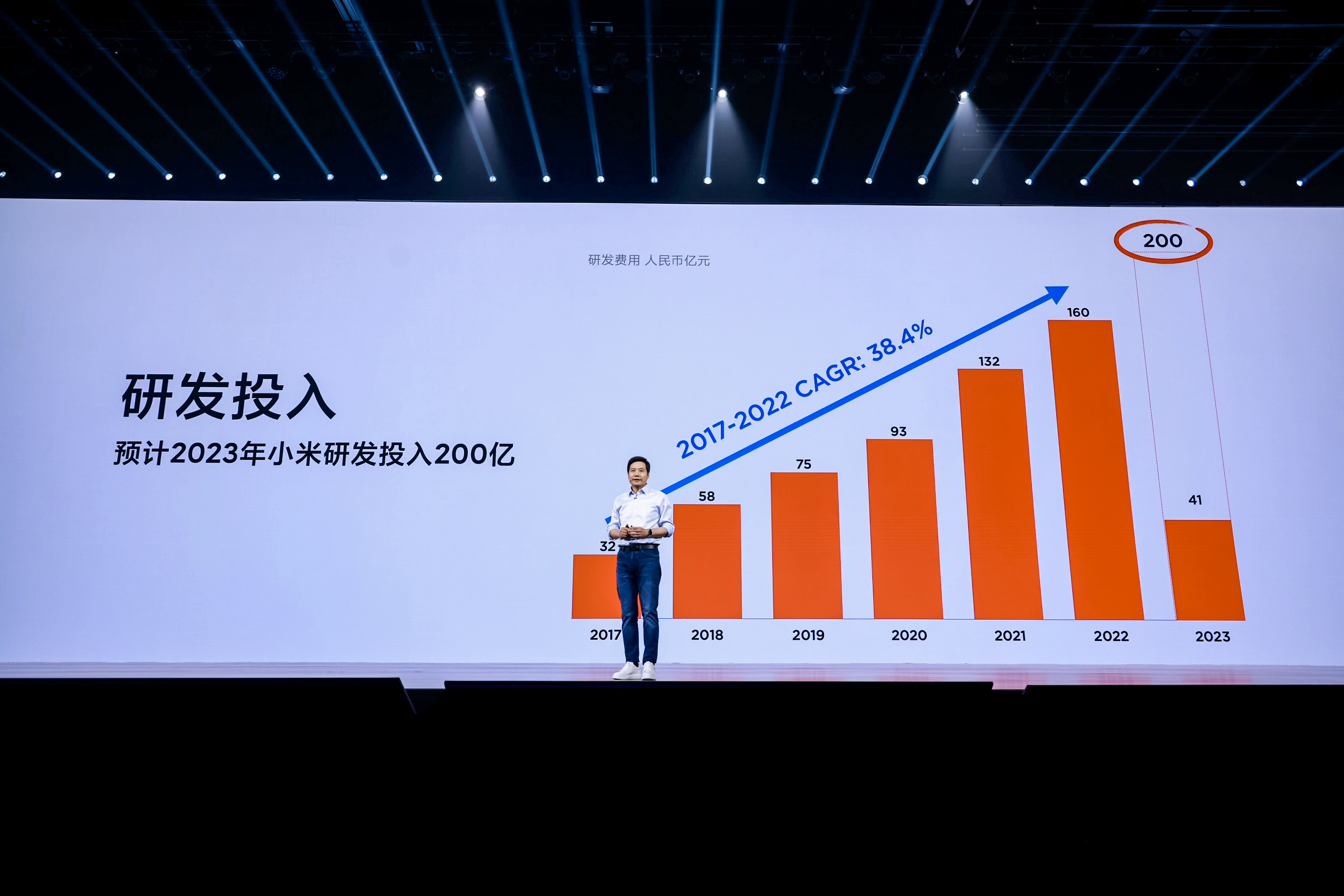

据小米财报,截至目前,小米仅在智能汽车研发上,就花掉了42亿元——2022年投入31亿元;2023年一季度研发开支11亿元,全年预计将投入超过200亿元。

除此之外,自研芯片、AI大模型……也个个都是“吞金兽”。据雷军说,小米已经布局了12个技术领域、99个细分赛道,未来5年,计划投入1000亿元人民币。

——“小米着眼长期价值,坚持长期投入。”

虽然雷军强调“梦想无价”时的样子很酷,但现实也很残酷。

种种迹象表明,“官宣”造车以来,小米赚钱的速度,越来越赶不上花的速度了。为此,从年初开始,雷军不得不带领小米全员一起勒紧裤腰带过日子:

2月,小米提出了启动“规模与利润并重”的新经营策略,目的是优化内部管理结构、提升运营效率、优化资源配置;

7月,小米成立“降本增效专项组”,进一步对外传递“降本增效”的意图;

7月10日,就连小米食堂也发布公告,称今后不再免费提供一次性用品。一次性筷子改为0.1元/双,一次性打包袋改收0.1元/个,全部有偿提供。

——为了给“造车”备足粮草,小米努力省钱的模样,怎一句“心酸”了得。

③

根据雷军的规划,小米首款智能汽车将在2024年上半年实现量产。

但量产只是第一步,雷军更大的考验在汽车“出厂”以后——

整车品控、交付效率、售后保障……任何一项出问题,都会动摇消费者对小米的信心。

以安全为例,特斯拉刹车失灵、辅助驾驶功能失控……汽车事故引发的风险比之手机,有过之而无不及。稍有不慎,长期积累的信任便会轰然倒塌。成功与失败,都在一念之间。

不仅如此,作为“后来者”,小米在抢占市场上也可能面临天然劣势。

据乘联会最新统计,今年6月,我国新能源车国内零售渗透率已达35.1%。上半年累计零售量达308.6万辆,同比增长37.3%,渗透率达32.4%。也就是说,我国已全面进入了“油车换电车”周期,如今每卖出3辆车,就有1辆是新能源汽车。

在此背景下,还要缺席智能汽车市场至少半年的小米,必然会错过最佳进场时机。

还有一个挑战在于,如何让消费者接受小米汽车10万元到30万元区间的售价。

据雷军此前发起的用户调查,愿意为小米汽车买单的人,多数只接受10万元以内的价格,其次是10-15万元,选择“30万元以上”的人寥寥无几。

早年间,小米手机用1999元的价格为自己构筑了一条“性价比”的护城河,但这也成了后来品牌高端化道路上的阻碍。如今,这一影响也波及到汽车。

这或许并不是一两天能解决的问题。

从手机到汽车,消费品类、层级跨度太大。雷军推动小米手机的高端化,尚且花了三年,历经多代产品,累计上百亿元投入;放到汽车上,要让消费者适应数十万元的定价以及小米崭新的品牌形象,可能需要更长时间、更多轮次的产品,以及更大规模的投资。

但这一回,雷军没有时间慢慢来了。财报显示,小米已经连续多季度出现下滑。他需要尽快让汽车上市并使之“卖座”,才能维持投资者对小米未来发展的信心。

据小米内部人士向笔者透露,雷军给汽车部门定下的目标是“2024年销售10万台车”。这是同一阶段的蔚来、小鹏都没做到的事。

“我的时间有1/2花在汽车上,1/4在手机、IoT和高端化上,还有1/4留给其他事情。”

“梦想的力量极其强大,我想尽办法,把各种不可能的事情,变成了可能。”

很显然,曾经的中关村最勤奋的CEO、已经53岁的雷军,还要用余生二分之一的时间,继续为梦想而战。不过,历尽千帆,归来时他还是那个敢想敢拼、敢为人先的雷军吗?我们再等等看。

点击看更多精彩内容

【文字】南方+记者 许隽

【海报设计】吴颖岚 谭唯

【统筹】马华 程鹏

【策划】陈韩晖

【出品】南方产业智库 南方+产业新闻部

订阅后可查看全文(剩余80%)