本文收录于专辑#湾区大学问#

斯人已逝,松柏常青。

10月18日,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生逝世,享年103岁。

除了中国科学院院士、清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长等身份外,这位世纪学者还有着另一重身份——东莞理工学院名誉校长。

这是杨振宁首次在国内外高等院校担任名誉校长,缘起于1993年,至今仍绵延。“我与东莞理工学院的关系,在国内和国外都是唯一的。”2018年5月,杨振宁曾言。

也是在这一年,东莞理工学院开设国内唯一的“杨振宁创新班”。如今,校园里仍处处都有杨先生的印记:杨振宁教研楼、杨振宁铜像、杨振宁奖学金……

做到全国“唯一”,为何是东莞理工学院?而杨振宁与这所地方院校的情缘,又何以“唯一”?

南方+记者专访东莞理工学院校长马宏伟,回顾杨振宁的莞工往事。

唯一“校长”:

初次到访即任名誉校长

东莞理工学院的创设,是一场“破局”。

上世纪80年代,东莞仅是一座传统农业县,直至1985年撤县立市,“办大学”的设想,才在这片土地上萌发。

缺经验、缺资金,怎么办?东莞敢为人先,闯出一条新路——从香港邀请几十名贤能回莞,一口气筹集了4800万元,作为建大学的“第一桶金”。1992年春天,东莞理工学院(下称“莞工”)正式建校,成为了东莞的第一所大学。

杨振宁首次到访莞工即担任名誉校长,同为一场“先例”。

1993年,在东莞籍企业家、香港协成行集团主席方润华的邀请下,杨振宁来到了东莞理工学院。彼时,他为师生们作了一场学术报告。现场,东莞市领导“斗胆”提议杨先生担任莞工名誉校长,没想到这位物理学泰斗当场答应。

“那么大名声的杨振宁先生,愿意在一所新生的地方院校担任名誉校长,所有人都很震惊。”马宏伟说。

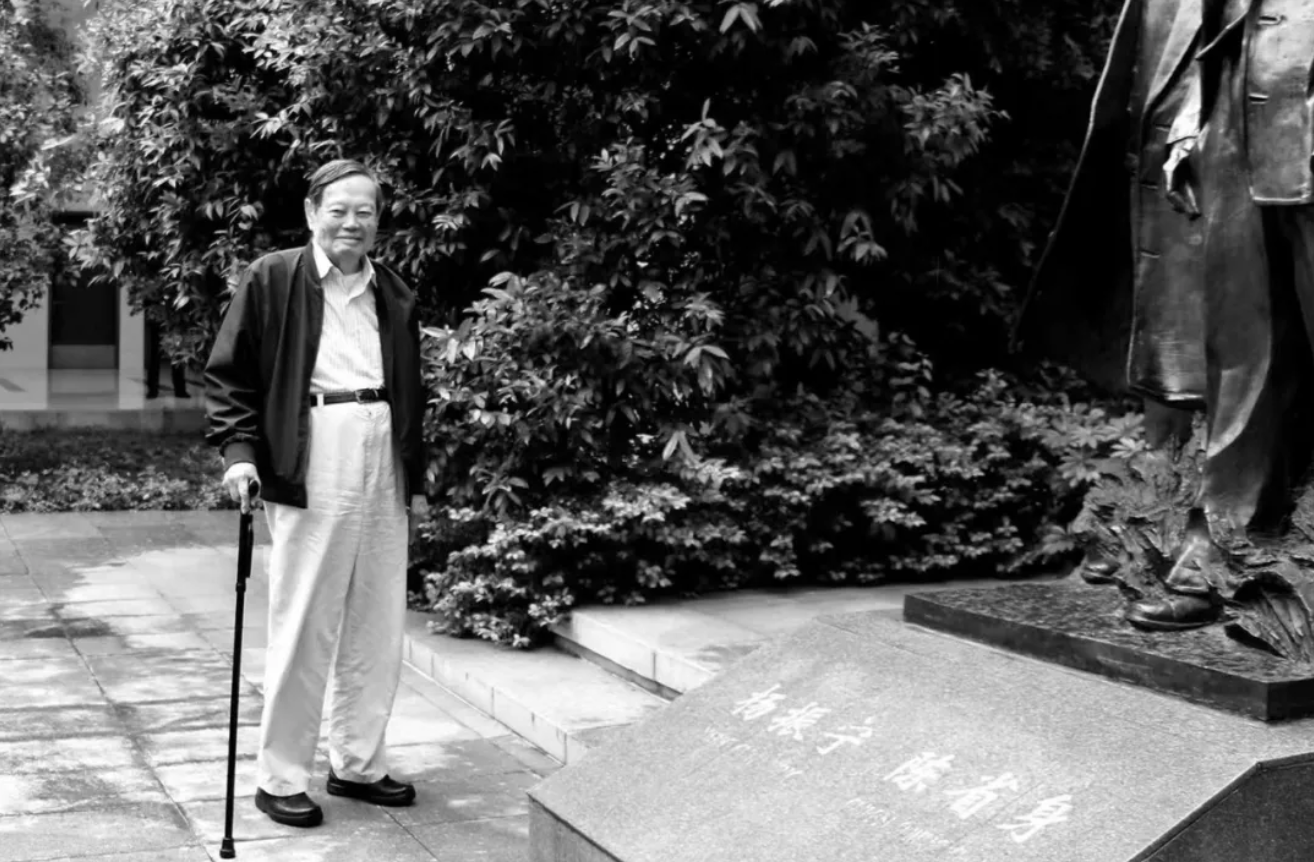

杨振宁受聘于东莞理工学院名誉校长

当下的杨振宁为何如此果断?

他所预判到的,是一所新型大学与一座新型工业城市,即将踏上的共荣共生、飞速发展之路。

上世纪80到90年代,东莞开始从“农业县”到“工业市”的重要转型,与撤县立市、开办大学等“创举”一同并行,欣欣向荣。

如今,东莞已然创造了奇迹——

从一个传统农业县,崛起为一座“世界工厂”,是全国第15个GDP破万亿、常住人口超千万的“双万”城市,成长为粤港澳大湾区先进制造业中心。

而马宏伟回忆,杨先生特别与自己强调过,东莞理工学院将来一定能够借助东莞的产业优势,把学生培养好,“这会是中国高等教育中具有唯一性的办学模式”。

杨振宁所提到的,正是产教融合。

早在30多年前,在杨振宁的指导支持下,东莞理工学院便在“探路”,锚定产教融合的应用研究型人才培养方向,创造了令人惊叹的发展速度——

成为广东首所新型高水平理工科大学示范校、高水平大学重点学科建设高校,增列硕士学位授予单位,近两年正全力推进博士学位授予单位申报和更名大学的关键任务。

“杨先生相信,东莞当时能有这么大的魄力,在如此困难的情况下办大学,那么这所大学一定能建好。”马宏伟说。

30多年过去,东莞理工学院脱胎换骨,“产教融合”也被写进了《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》——从“唯一”到“全面”,这一被杨振宁寄予期待的教育改革方向,正在全国高校铺开。

唯一“杨班”:

开设国内首个“杨振宁创新班”

1993年,杨振宁曾在莞工校园里留下墨宝:“学而知不足”。该墨宝自此成为了东莞理工学院的校训。

两尊铜像、三株名木、四次题词、六次到访、十七次会见学校领导或师生代表……杨振宁对莞工长久眷顾,亲力亲为,为这所地方院校的建设、办学、发展指点迷津。

与此同时,东莞理工学院设立“杨振宁奖学金”,属于校内最高荣誉奖项之一。该奖项由杨振宁命名并捐赠支持,激励学生努力学习、全面发展。

杨振宁先生给获得第一届“杨振宁奖学金”的同学颁奖

2018年5月,东莞理工学院领导班子曾前往清华大学拜访杨振宁,老先生感慨:“我跟东莞理工学院的关系,在国内和国外都是唯一的。”

这份“唯一”,承载着杨振宁对东莞,以及东莞理工学院未来发展的深切期盼。

杨振宁的科研精神,在莞工校园里也持续传承。2018年,莞工向杨振宁提出要创办“杨振宁创新班”的想法,他欣然应允。

杨振宁先生与东莞理工学院师生交流开办“杨振宁创新班”事务

此为全国首创,至今仍是国内唯一的“杨振宁创新班”(下称“杨班”)。

该班级专门针对本科生开展拔尖创新人才培养,重视以研究性教学为基本手段,采取小班教学,创设研讨式、互动型课堂教学生态,并帮助学生们更早进入实验室、进入科研团队。

彼时,杨振宁亲自审定“杨班”人才培养方案,提出具体指导,对“杨班”的建设发展十分关注。

2019年,马宏伟等人到访清华大学,向杨振宁进一步汇报交流“杨班”和学校产教融合改革发展等情况,他给予肯定。

杨振宁先生在清华大学会见东莞理工学院校领导。左一为马宏伟

马宏伟介绍,东莞理工学院走的是“应用研究型大学”发展路径,人才培养和科学研究均以产业需求为导向,能够更精准高效地培养学生的创新能力和解决复杂工程问题的能力。

“杨先生说,我们这个方向非常正确。”马宏伟回忆,杨振宁建议,学校要继续围绕东莞的产业来“做文章”,要把产业的真问题,转化为学校人才培养、科学研究的“真素材”。

2018年至今,东莞理工学院“杨振宁创新班”已开设8届,累计培养学生269人,涉及学校20个工科专业,成为该校跨学科人才培养的核心载体。

学校数据显示,该班级平均升学率约41%,2025届31名毕业生中16人成功考研,录取率达52%,其中985/211名校占比62.5%;多位毕业生入职华为、腾讯等头部企业,实现“学术深造”与“优质就业”双轨发展。

“杨班”学生也展现出了突出的科研创新能力。截至2025年9月,获国家级奖项61人次、省部级奖项202人次,发表学术论文超31篇。

马宏伟透露,结合学校发展规划与人才培养需求,“杨振宁创新班”正在探索人工智能、新能源、新材料等新兴专业的本硕博贯通培养直招办学,并将进一步扩大科研项目覆盖面与成果转化力度。同时,学校正探索与牛津大学等世界级名校的交流合作路径,传承“永葆好奇心、学而知不足、宁拙毋巧”的治学理念。

唯一“杨楼”:

亲自命名首座杨振宁教研楼

对于东莞,杨振宁始终有着特殊感情。

“杨先生曾亲口对我说,自打1993年成为莞工名誉校长之后,很多大学都请他去做名誉校长,但他全部都拒绝了。”马宏伟表示。

杨振宁先生为亲手在莞工种下的罗汉青松浇水

2020年,建设于东莞理工学院“心脏部位”的杨振宁教研楼启用,百岁杨振宁的清华大学办公室便多了一份特殊“礼物”:杨振宁教研楼3D模型。

“礼物”由东莞理工学院3D打印与智能制造研究中心师生联手,运用激光选区熔化(SLM)成型技术,采用铝合金材料,3D打印制作而成。

收到模型后,杨振宁曾说:“这栋楼非常漂亮,虽然我不能住,但可以每天看到它,这样也是很好的。”

因身体原因,2017年是杨振宁最后一次到访东莞理工学院。彼时,他参加了建校25周年系列庆祝活动,并出席了杨振宁教研楼奠基仪式。

这座大楼是东莞市与莞工延续杨振宁精神的另一实际载体,也是国内首座以杨振宁命名的教研楼。

教师是立教之本、兴教之源。“希望这座大楼能真正在教师培养上发挥作用,那我的心愿也就达成了。”杨振宁表示。他曾亲自为大楼命名,并定下大楼职责:为东莞理工学院的教师搭建成长发展平台。

大楼的设计师由杨振宁亲自邀请——中国工程院院士、建筑专家、华南理工大学建筑设计研究院院长何镜堂。

何镜堂是东莞人,也是杨振宁的好友。“由此也能看出杨先生对于东莞的特别感情。”马宏伟说。

如今,这栋教研楼已挂牌“东莞理工学院教师发展中心”,是学校支撑教学研究精进、促进科研交流、繁荣大学文化的重要功能空间。在这里,一批批莞工教师成长成才,在教学和科研赛道上齐步逐梦。

从杨振宁奖学金的设立,到杨振宁创新班,再到杨振宁教研楼,杨先生对广东、对东莞、对东莞理工学院的发展满怀牵挂。

“气场强大,魅力四射。”马宏伟回忆,此前与年近百岁的杨先生交流,他一聊就是2个小时,对教育、科学、人类未来命运发展等宏大命题非常关切。

而杨振宁最近一次到广东,是访问国之重器——中国科学院高能物理研究所位于东莞的中国散裂中子源(CSNS)。现场,他有感而发,广东建设散裂中子源非常有远见,整个区域将和高科技的发展紧密联系在一起,前景一定更加美好。

回顾杨振宁与广东的情缘往事,不难窥见,这位科学巨擘炽热的家国情怀。

在马宏伟看来,杨先生是一位赤诚的爱国者,特别是为中国高等教育的改革发展,倾注了大量心血,产生了重要影响。

“杨先生逝世,东莞理工学院的全体师生深感悲痛。愿杨先生一路走好,我们永远怀念他,永远记住他的谆谆教诲。”马宏伟表示,莞工也将在人才培养、科技创新、社会服务上不断探索,勇攀高峰,推动学校高质量发展,不辜负杨先生对学校的殷殷期盼。

采写:南方+记者 陈伊纯

图片:东莞理工学院

订阅后可查看全文(剩余80%)