开电动车时,是否遇到过这些烦恼:充电等待时间太长?冬天电量掉得快?担心电池安全问题?被寄予厚望的下一代电池技术固态电池,究竟何时能走进我们的生活?

如何同时实现“快充”和“长寿命”?近日,清华大学深圳国际研究生院(清华SIGS)教授康飞宇、教授贺艳兵、副教授吕伟、助理教授侯廷政团队联合天津大学教授杨全红团队在这一领域取得重大突破,他们为固态电池设计了一套特殊的“塑性铠甲”,成功解决了长期困扰行业的固态电池界面失效问题。

这项研究成果已于北京时间10月30日零时发表在顶级科学期刊《自然》(Nature)上,这是深圳国际研究生院今年发表的第四篇《自然》文章成果。

相关研究成果以“用于固态电池的塑性固态电解质界面”(A ductile solid electrolyte interphase for solid-state batteries)为题在线发表于《自然》(Nature)期刊上

固态电池,为何是下一代电池终极方向?

“传统液态电池就像装着易燃液体的容器,一旦破损就可能起火爆炸。”研究团队成员贺艳兵解释,“而固态电池把液态电解液换成了固体电解液,不流动、不泄漏,从根源上消除了燃烧风险。”

正是这种本质上的安全性,使固态电池被视为下一代动力电池的终极方向。不过,尽管优势明显,固态电池在推广应用中仍面临两大难题:如何实现快速充电,又如何保证长久的使用寿命?

每块电池内部都有一层关键的“保护膜”,即固态电解质界面(SEI)。

问题在于,现有的固态电池中,这层保护膜虽然坚硬,却很脆弱。一旦破裂,不仅会拖慢充电速度,更会导致短路等问题,使得电池在快充和低温环境下寿命急剧缩短。

“塑性铠甲”实现以柔克刚

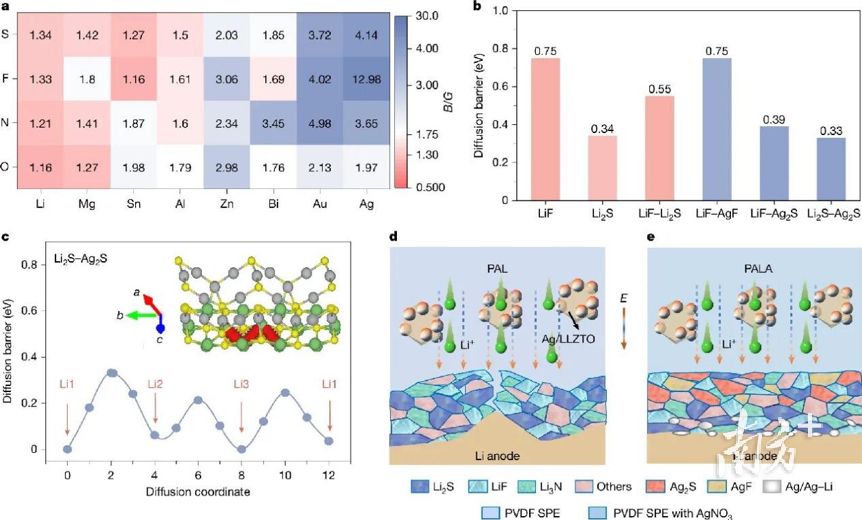

研究团队摒弃了传统追求“坚硬”的思路,转而寻找既坚固又有韧性的材料,将“塑性”特征作为新型SEI组分筛选的核心指标。

通过对一系列潜在无机物进行了人工智能加速的理论筛选,发现硫化银、氟化银等材料不仅具备良好的塑性变形能力,还能显著降低锂离子的扩散能垒。

基于目标组分筛选,团队设计了一种含AgNO₃添加剂和Ag/Li6.75La3Zr1.5Ta0.5O12 (LLZTO)填料的有机/无机复合固态电解质,该体系可在固态电池运行中通过原位置换反应将脆性Li2S/LiF组分转化为塑性Ag2S/AgF组分,构建出具有“外柔内刚”梯度结构的SEI。

塑性SEI的组分筛选及其在固态电池循环过程中的作用示意图

这犹如为锂金属负极量身定制了一套“塑性铠甲”,既保证了在低温和大电流密度条件运行过程中界面层的结构完整性,又实现了高效的离子传输并抑制了副反应。

同时Ag颗粒修饰LLZTO的离子电子混合导体陶瓷填料(Ag/LLZTO)还显著提升了复合固态电解质的体介电性能,构筑了高效的锂离子传输通道,实现了锂离子的快速、均匀沉积反应。

突破性成果:充电更快,寿命更长

实验结果显示,穿上“塑性铠甲”的电池表现优异:

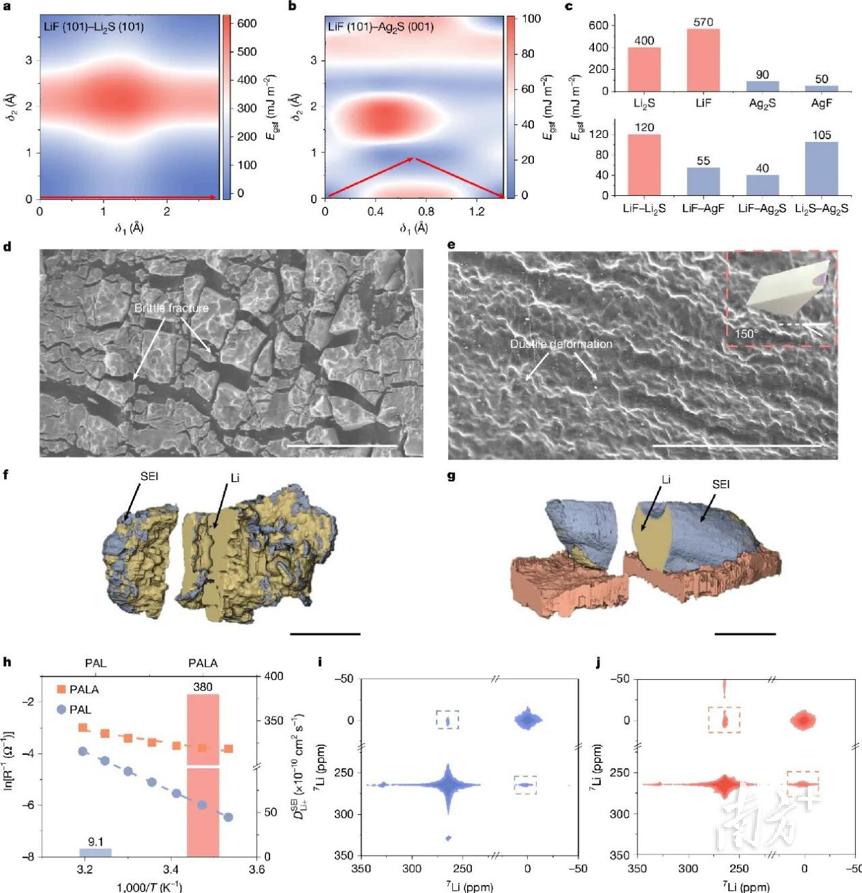

塑性富无机SEI的结构和组分解析

快充条件下电池寿命超过4500小时:在室温以及15 mA cm–2的电流密度和15 mA h cm–2面积容量下,锂金属对称电池能够稳定循环超过4500小时;

严寒中电池仍能稳定工作7000小时以上:在-30℃的环境中,对称电池仍能在5 mA cm–2的电流密度和5 mA h cm–2面积容量下稳定循环7000小时以上;

配合高效正极材料,电池在极寒环境和快速充电下都表现出色:匹配 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极的固态全电池也具有优异的大倍率(20C)和低温(-30℃)电化学性能。

塑性富无机SEI的优异塑性变形能力和机械稳定性

这意味着,这项研究为固态电池“快充”与“寿命”难以得兼的问题找到了新的突破口,让固态电池的商用之路又向前迈进了一大步。

从实验室到产业化,还有一段路要走,但科学家们对“让电池既高效又更加安全”的执着追求,正在加速固态电池从蓝图走向现实的进程。或许在不久的将来,我们就能用上充电快、寿命长、安全性高的固态电池,彻底告别电动车的“充电焦虑”和“冬季趴窝”困扰。

南方+记者 马瑞婕

通讯员 米金硕 贺艳兵 叶思佳

图片来源于科研团队

订阅后可查看全文(剩余80%)