(深圳新添4位两院院士,2人45岁,时长共24秒)

深圳新添4位两院院士

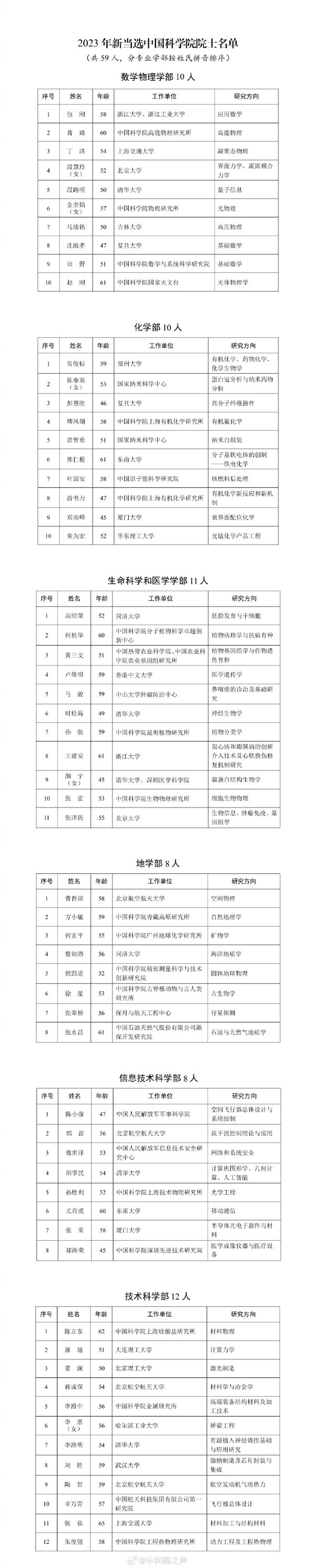

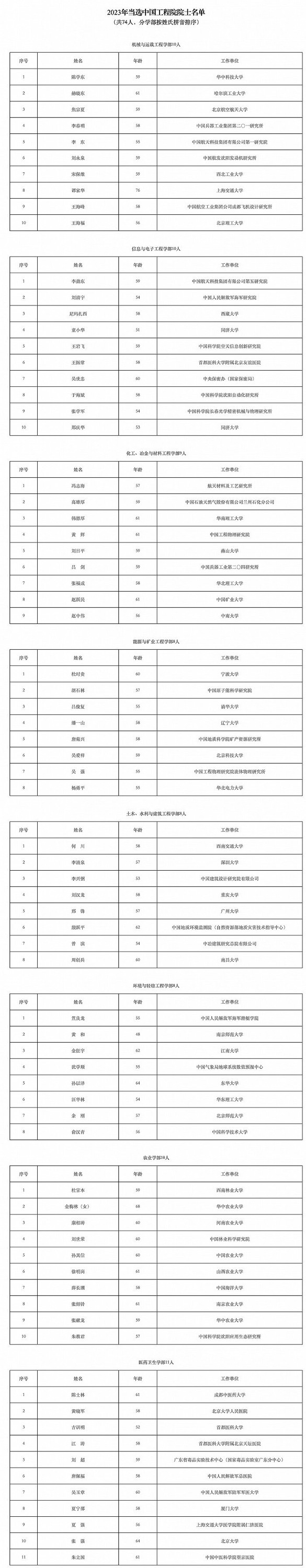

11月22日,2023年两院院士增选结果揭晓,共133人当选,45岁的颜宁名列其中。

其中,中国工程院院士增选共选举产生74位中国工程院院士,中国科学院选举产生了59名中国科学院院士。

记者统计发现,深圳共有4位科学家当选。

当选中国科学院院士的有:

黄三文 中国热带农业科学院、中国农业科学院农业基因组研究所

颜 宁 清华大学、深圳医学科学院

郑海荣 中国科学院深圳先进技术研究院

当选中国工程院院士的有:

李清泉 深圳大学

黄三文是中国热带农业科学院院长。

任中国热带农业科学院院长,中国农业科学院农业基因组研究所研究员,中国植物生理与植物分子生物学学会副理事长,中国植物学会副理事长,热带作物生物育种全国重点实验室主任,Cell杂志学术顾问;担任国家“973”项目首席科学家,获得国家杰出青年科学基金资助;先后获得国家自然科学奖二等奖(第一名)、全国创新争先奖、“何梁何利”科学与技术进步奖、周光召基金会基础科学奖、深圳市市长奖和深圳“40年40人”等。

颜宁是深圳医学科学院创始院长、深圳湾实验室主任。

她1977年11月出生,不满30岁便成为清华最年轻博导,42岁当选美国国家科学院外籍院士,2021年当选美国艺术与科学院外籍院士。2022年11月,颜宁宣布离美归国,到深圳创立医学科学院。

据深圳湾实验室官网今年7月发布的消息,颜宁教授致力于物质跨膜运输的结构与机理研究,首次揭示人源葡萄糖转运蛋白、真核生物电压门控钠离子通道和钙离子通道等一系列具有重要生理与病理意义跨膜蛋白的原子分辨率结构,为理解相关疾病致病机理及药物开发提供了分子基础。

颜宁曾获Science/AAAS和GEHealthcare“青年科学家奖”(北美地区)、美国HHMI首届国际青年科学家奖、“中国优秀青年女科学家奖”、何梁何利基金科学与技术进步奖、国际蛋白质学会青年科学家奖、赛克勒国际生物物理奖、亚洲及大洋洲生物化学家和分子生物学家联盟(FAOBMB)“卓越研究奖”、以色列魏斯曼研究所颁发的国际“女科学家奖”、国际生物物理协会颁发的Anatrace膜蛋白研究奖等荣誉。

郑海荣是中国科学院深圳先进技术研究院副院长。

他2000年本科毕业于哈尔滨工业大学,2006年获美国科罗拉多大学博士学位,之后在美国加州大学戴维斯分校做博士后、项目科学家,2007年回国工作。

现任中国科学院深圳先进技术研究院党委委员、副院长,国家高性能医疗器械创新中心主任、医学成像科学与技术系统重点实验室主任、国家级医学成像技术装备工程实验室主任、PaulC.Lauterbur生物医学成像研究中心主任。2014-2022年担任中国科学院深圳先进技术研究院医工所所长。

作为首席科学家,带领团队成功研发我国第一台3.0T高场磁共振、国际首台5.0T超高场磁共振并实现产业化,打破了国外长期垄断;提出声辐射力生物测量新方法,研制成功新一代无创超声弹性模量成像仪器,实现了超声换代跨越,在全球逾千家医院使用;提出超声辐射力神经调控新原理,研制成功世界首台无创伤型脑神经调控仪器。

现年58岁的李清泉是深圳大学党委书记。

他是武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业毕业,工学博士,二级教授,博士生导师,973首席科学家,“十一五”科技部863计划现代交通领域专家组成员,百千万人才国家级人选,第三批“广东特支计划”杰出人才,国际欧亚科学院院士。

李清泉长期从事动态精密工程测量创新理论和自主装备研究,该领域是测绘、土木、信息等学科融合的国际学术前沿。我国基础设施类型多、数量大、分布广,服役安全是国家重大需求,变形是诸多安全事故的直接原因。针对变形测量面临的“测快、测全、测准”挑战,他构建动态精密工程测量理论方法,在瞬时变形、表观变形和内部变形测量技术上取得开创性突破,发明研制公路、铁路、地铁、市政、水利等行业自主测量装备,研究成果在全国32个省市自治区的公路、铁路、地铁、水利等行业规模化应用,实现装备自主可控、国产替代和出口海外,引领学科创新发展,推动行业技术跨越,确立动态精密工程测量的国际领先地位。其研究成果实现产业化,服务青藏铁路、冬奥会速滑馆、深中通道等国家重大工程。

李清泉曾获国家技术发明二等奖1项,国家科技进步二等奖1项,国家科技进步奖(创新团队)1项,获何梁何利科技进步奖,全国创新争先奖,中国青年科技奖,省部级/一级学会一等奖8项(排1)和国际移动测量杰出贡献奖等。获得授权发明专利80项,其中国际发明专利10项,主编参编标准规范7部,出版本领域首部中英文专著《动态精密工程测量》等著作7部,发表SCI论文260篇,谷歌引用超2万次,H指数76,入选斯坦福大学“终身科学影响力排行榜”。

【撰文】南方+记者 马芳 徐峰 孙颖

【剪辑】麦俊钰

订阅后可查看全文(剩余80%)