一条珠江,40年,他们的镜头记录了什么?

一条江,四十年,在四位摄影艺术家的眼睛里,究竟都发生了哪些变迁?

4月19日,“珠江时间(1984/2024)——王璜生、许培武、于涛、胡群山摄影展”在广州艺术博物院(广州美术馆)三楼8号馆开幕。

作为广州艺术博物院(广州美术馆)新馆开馆后的首个大型摄影艺术展,展览通过四位摄影艺术家跨越40年的摄影创作,以多元视角的136件摄影作品,展现珠江流域的自然生态、人文变迁与时代发展,构成一部兼具文献价值与艺术深度的视觉史诗。

展览期间,四位参展艺术家还向广州艺术博物院(广州美术馆)捐赠摄影作品,为珠江文化研究提供了珍贵的视觉档案。由广西师范大学出版社出版的《珠江时间1984-2024》大型摄影画册也将于5月正式发行。

“母亲河与我朝夕与共”

从珠江出海口溯源而上直抵珠江源,是本次展览的线索。身为人民日报广东分社摄影记者的许培武,从2002年开始对广州出海口南沙方圆500平方公里进行观察,用照片记录南沙山海水田原貌向大湾区核心临海现代新城巨变的过程。

“这些照片都会成为这座城市的影像文献。”二十年如一日,许培武持之以恒记录广州城市“南拓”的轨迹。全场最“年轻”的一张照片《在建大湾区体育中心》,在两个月前才完成拍摄。大湾区体育中心不久也将在“十五运”正式投入运营。

许培武《在建大湾区体育中心》

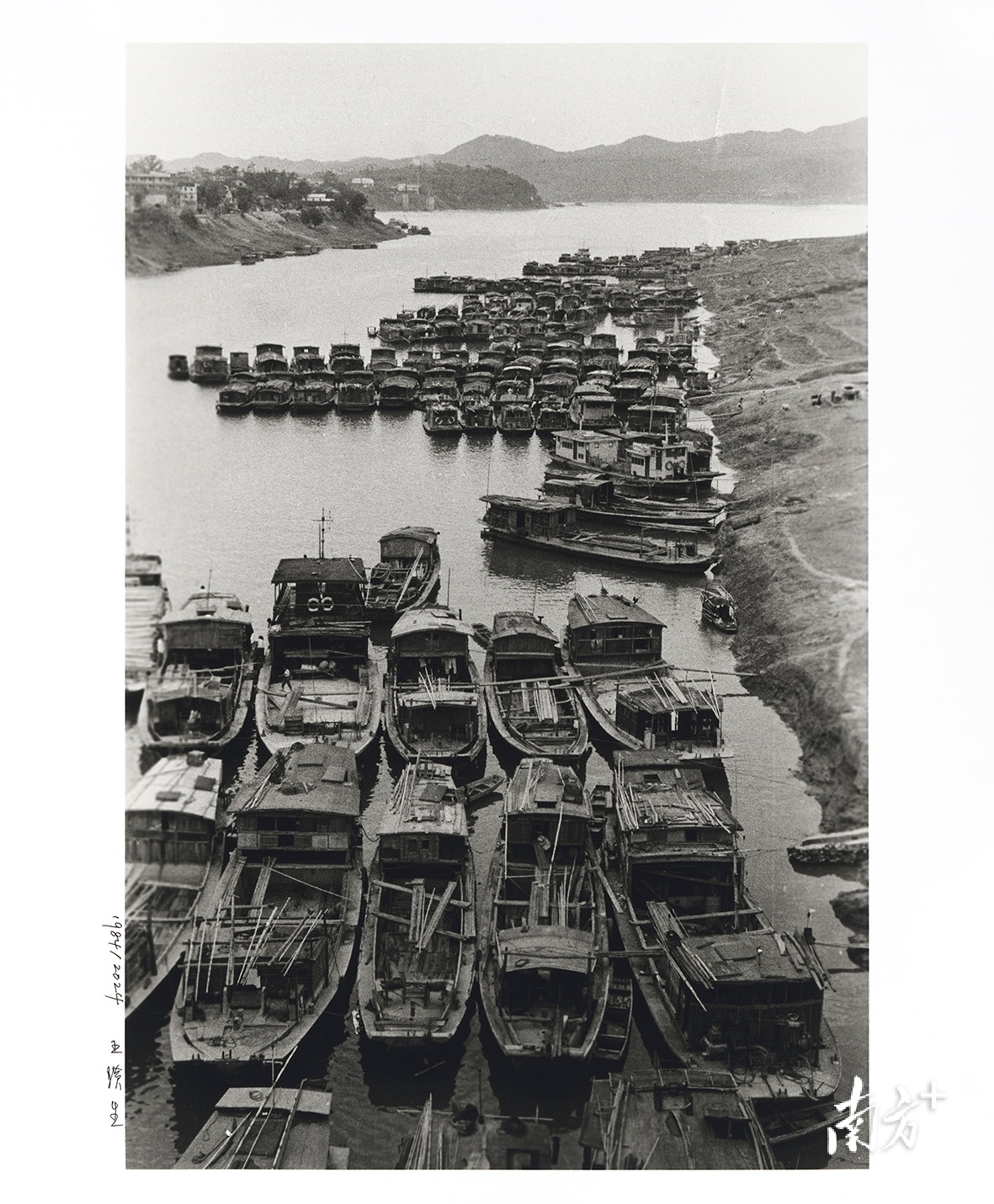

而全场“年纪最大”的一批影像,则出自中央美术学院、广州美术学院教授王璜生之手。1984年,他骑着自行车,踏上珠江溯源之旅,历时79天到达云南曲靖珠江源。作品照片真实展现改革开放初期珠江流域地理地貌、风土人情。

王璜生《无尽的山路》

生在曲靖大山里的女摄影师胡群山,则堪称“当代徐霞客”。沿着当年的徐霞客《盘江考》的足迹,她以田野调查方式为珠江源南盘江留下了当代摄影文献。

胡群山《从珠江源风景区搬迁出来的苗族人家》

“对很多人而言,母亲河可能只是一种说法。但珠江就在我身边,与我朝夕与共,我对她有亲切感,老百姓与我的镜头也没有距离。”她分享道。

“时代奇迹从珠三角开始”

作为中国第二大河,珠江滋养生息繁衍了众多人口,珠江流域也是物阜民丰之地。然而,在国人心目中,与“高大上”的长江、黄河相比,珠江的“存在感”似乎弱了不少。

王璜生《渡口》

这一现状勾起了复旦大学新闻学院教授顾峥的策展冲动:“珠江三角洲在改革开放以来的中国当代史中占据了重要的历史地位,而珠江巨大水系空间的丰富性和复杂性,也具备了可以深入再深入的无限可能性。”

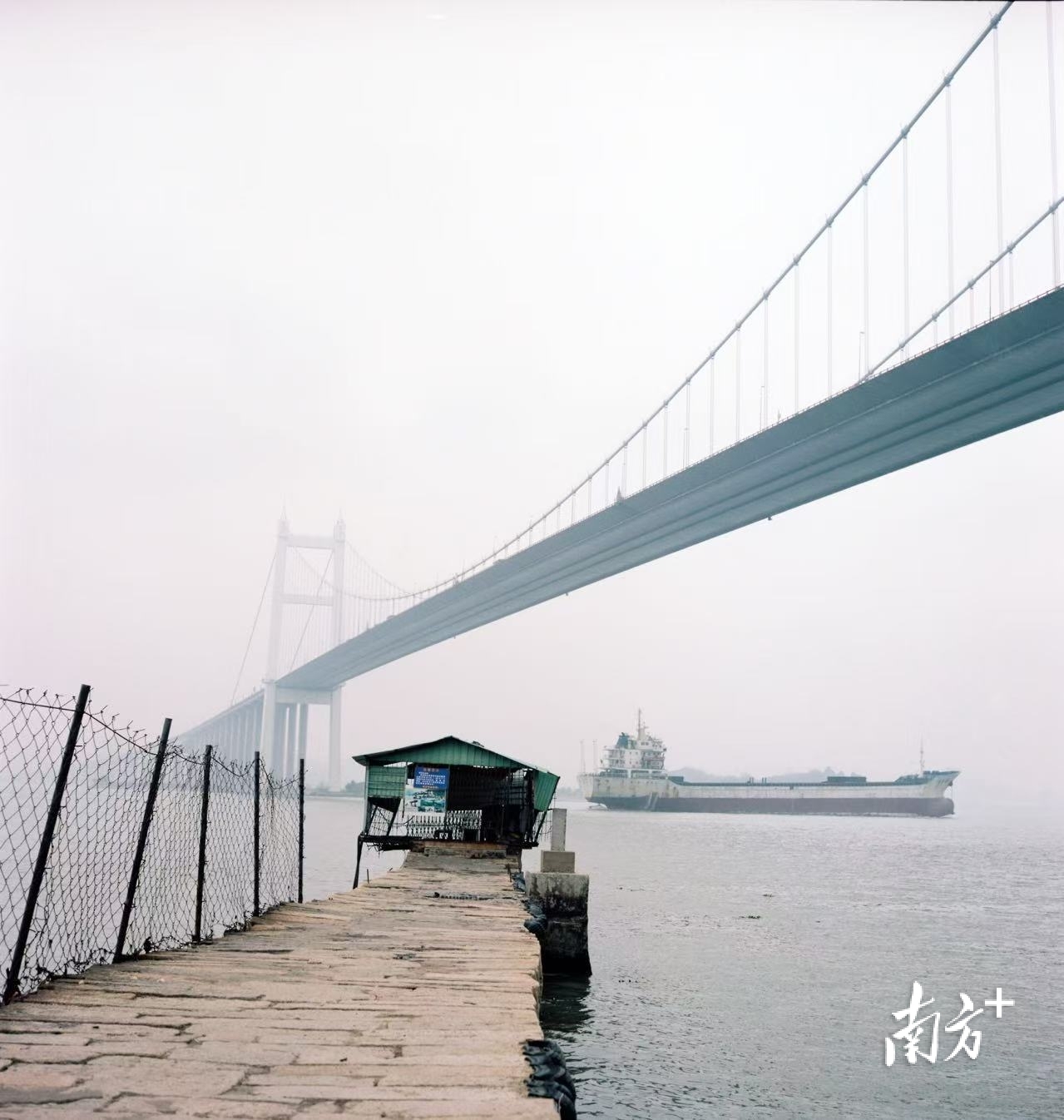

曾在广州任摄影记者的陕西人于涛也为珠江“鸣不平”。在他看来,珠江不仅是岭南人母亲河,更是以无限的包容接纳来自异乡的游子。站在东莞虎门的出海口,虎门销烟的国耻与虎门大桥的荣耀时空交错的感受,让他情不自禁按下了手中的快门。

于涛《从虎门炮台眺望虎门大桥》

“珠江就是我们这个时代最重要的河流,我们这个时代的精神、我们这个时代的奇迹都是从珠三角开始。”他用摄影为母亲河留下一张张“素描”,也用诗歌表白自己的情思:“所有的一切/只为看到你的容颜/触碰到你的肌肤。”

“他们的珠江影像既属于自己,也能够为大家共享地方记忆。”顾峥期待,随着对珠江的视觉人文叙述深入,也使有关中国的认识可以更丰富、更开阔。

专访

王璜生:“珠江时间”见证改革开放时代进程

南方+:三年前您曾经举办“珠江溯源记”巡回展。从“珠江溯源”到“珠江时间”,两次展览您的体会有什么异同?

王璜生(中央美术学院、广州美术学院教授):我1984年骑自行车沿着珠江溯源,从珠江的出海口伶仃洋到云贵高原的曲靖沾益马雄山,全程3100多公里。当年很多东西都不存在了,回过头看当时的作品,从广西进入贵州“无尽的山路”还是让我感到很惊讶。当时几乎每天9个钟都在蹬车、推车,路况很危险,但对我个人意志是很重要的锻炼。

王璜生近照

上次展览是我的个展,我在“珠江溯源”画了近100张水墨写生作品,写下了9万字左右的日记,拍摄了近1000张胶片,我通过写作、绘画、摄影的新作品去呼应“40年前的我”。这次展览是四个人的联展,我们四个人各有特点:胡群山专注拍摄珠江源,许培武专注拍摄珠江口,于涛则是来自黄河流域的外乡人。这次展览是运用不同视角对特定“珠江时间”这一特定时空的多方位观察。

王璜生《小鸟天堂》

南方+:您如何理解“珠江时间”这个概念?

王璜生:珠江是拥有内在活力的一条河流,它的生态具有多样性。我们谈到长江、黄河,就会想到五千年中华文明的坚韧不拔、勤劳勇敢的精神内核;我们谈到珠江,则会想到改革开放充满活力的精神。改革开放以来,中国进入了“珠江时间”。珠江流域记录社会、人文、经济发生的变化,完全可以反映这段特定的历史时期。

王璜生《西江》

南方+:珠江流域在“中国叙事”存在边缘化的问题吗?如何解决?

王璜生:珠江在历史叙事里被边缘化是事实,这从我们对珠江水系的命名就可以发现:主要在广州一带称珠江,进入广西就是西江、邕江,到了上游就是红水河、南盘江、北盘江,每个区域的名称都各不相同,导致珠江的文化形象一直没有被串联起来。与此同时,我们也忽略了对珠江源头的历史研究。比如在云贵川交界的石门坎,其实是中国最早接触到现代足球的地方之一,这说明珠江流域很早就具备国际化的文化特征。

王璜生《西江》

我们研究珠江文化的意识,从上世纪二三十年代就已经有了。广州博物馆建设之初就曾引起“西江考古”热潮,试图从中寻找珠江与中原文化的差异。近40年来,珠江文化开始越来越受到重视,我们在珠江源考察的时候,就发现珠江流域11个省区都有人来寻根溯源。随着“一带一路”和大湾区建设的推进,我认为,珠江文化的研究将会再次成为讨论的话题。

南方+:作为美术馆人,您一直推动美术馆对影像作品的收藏。您对这次展览捐赠有哪些期待?

王璜生:影像收藏长期没有受到国内美术馆重视,所以我们对摄影的研究是比较滞后的。广东美术馆2003年举办了“中国人本——纪实在当代”摄影展,后来又开创了广州国际摄影双年展,推动了摄影的收藏研究。如今,我们的影像艺术正在不断迭代发展,内容也从传统摄影扩展到新媒体、动态影像等形式,但学术研究还没有常态化、制度化,所以我们的任务还是很紧迫的。

王璜生《小鸟天堂》

广东是摄影的重要发源地和工业基地,我一直提议广东建设摄影博物馆,让民间博物馆也参与进来。这次展出的作品不仅记录当年图像,更体现了那个时代的艺术史价值。我提议艺术家将这些作品捐赠给艺博院,罗奇院长对此非常支持。他认为这些藏品构成珠江文化研究、展览的基础,也成为艺博院开展影像收藏的契机。我期待广东能为影像研究作出更多贡献。

采写:南方+记者 杨逸

摄影/摄像:南方+记者 仇敏业

剪辑:南方+记者 何志豪

通讯员 艺博宣

订阅后可查看全文(剩余80%)