一名化工厂员工,因家族走私陷入绝境,阴差阳错救下了一位制毒师,进而卷入制毒、贩毒的地下深渊。故事以此为起点,主角从最初战战兢兢的接触者,在道德与生存的灰色地带不断沉沦黑化,最终蜕变为搅动毒品世界风云的一方枭雄。伴随着他权欲之路的,是毒贩集团之间你死我活的倾轧,以及警方持续五年的苦苦追寻……

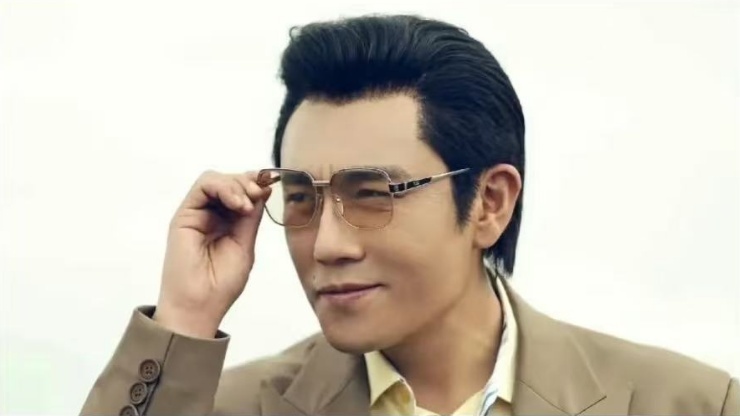

刚刚完结的《扫毒风暴》从故事内核到人物塑造,都弥漫着浓重的《绝命毒师》式气息。主角卢少骅(秦昊 饰)有着极复杂的发家线路,戏份明显超出代表正义力量的警察林强峰(段奕宏 饰)。导演五百将更多篇幅倾注于反派阵营,无论是对新旧毒品利益之争的描摹,还是对国内外势力角逐的刻画,故事的重心与人物比重的倾斜,都让剧集弥漫着黑暗、暴力乃至癫狂的气场。

此外,拥有丰富影视工业化制作经验的导演五百,在《扫毒风暴》中展现出了强烈的探索影像风格的野心——这恰恰是《绝命毒师》得以封神、被全球剧迷长久铭记的一大要素——在精彩的故事与人物之外,极具辨识度的视觉美学体系同样功不可没。

因此,将《扫毒风暴》视为中国版《绝命毒师》,似乎并无不妥。这部剧带给观众最直观、最具冲击力的感受,正是其独树一帜的影像风格。即便是对镜头语言不甚敏感的观众,也能清晰感知到它在视觉呈现上的“异质感”:无处不在的手持摄影带来的晃动和不安;如影随形的跟随式长镜头营造的压迫感和沉浸感;激进的蓝绿色视觉主调散发出的冰冷和病态,以及刻意模拟舞台戏剧效果的布光所赋予的强烈张力……种种技法组合,形成了一套高度风格化的视觉语言。

然而,炫技并非核心,难能可贵的是拍摄手法与主题表达的深度咬合。手持摄影作为一种普及的技术手段,其优劣已是行业共识:优势在于能精准传递动荡、混乱、危机四伏的临场感,将观众牢牢拉入角色的险境;劣势则是物理性的画面抖动,天然存在引发观众视觉疲劳甚至生理不适的风险。

因此,敢于在长篇剧集中大面积、高强度地使用手持摄影,本身就是一种“艺高人胆大”的创作宣言,也让这部剧在制作和呈现上,展示出探索乃至于激进的风格。例如,卢少骅在潮湿阴暗的逼仄窄巷中穿行的长镜头,摄影机贴身跟拍,无需一句台词,人物在夹缝中艰难求生的不稳定感已扑面而来。这种技术服务于叙事的自觉性,是影像风格得以成立的关键。

与大面积手持摄影形成美学呼应的,是《扫毒风暴》里那套激进得近乎偏执的蓝绿视觉主调。在传统影像色彩谱系中,蓝绿色调往往与恐怖片、灵异题材深度绑定,传递着诡异和超自然的寒意。在严肃罪案剧中将其确立为主导色调,国内外的例子都不多,让人印象较为深刻的大概要数朴赞郁的《老男孩》和张艺谋的《坚如磐石》。

《扫毒风暴》对这套蓝绿视觉主调的运用,极大地异化了剧中的现实世界,增强了暴力场面的视觉冲击力和整体的不稳定感。剧中那些令人毛骨悚然的场景——如用削尖的树干贯穿胸膛、为立威而逼迫手下自断手掌、毒贩冷酷杀掉警方卧底——在蓝绿主调的渲染下,不仅赤裸展现了毒贩团伙的残忍血腥,在创作层面上,其暴戾和激进程度也尤为突出。它挑战着观众的感官极限,也挑战着类型创作的舒适区。

支撑住这激进影像风格的,是扎实的故事基底和令人信服的人物塑造。尽管故事设定在一个虚构的城市,但五百导演植入了大量的地域风俗细节:如特色民居和窄巷、打边炉与鸡公碗、风行的粤剧,乃至婆婆荔枝蘸酱油的独特吃法……这些细节让这个极端的故事,扎根于一个细节可信的环境之中。

这种对真实感的较真,一如剧中两位男扮女装的女性杀手设定,并非投机取巧,而是创作上对真实质感的执着追求。以我个人观感而言,除少数演员过于鲜明的北方口音,在设定为南方城市的语境中略显出戏外,导演五百及其团队在整体制作上,几乎没有什么可挑剔的地方。一言以蔽之,贯穿全剧的,是创作态度上的不敷衍。

正因如此,在今年的国产罪案剧序列中,我愿将《扫毒风暴》置于第一梯队。与文学性突出的《沙尘暴》、依靠演员表演驱动剧情的《棋士》等佳剧相比,该剧在影像风格上的激进探索,更具制作层面的拓荒意义。

将其与经典美剧《绝命毒师》相提并论,虽有“捧杀”之嫌,但仅就其在制作上的开创性和不敷衍的态度而言,确实展现出了几分“中国版《绝命毒师》”的成色。它像一剂强心针,为国产类型剧的视听美学提供了参考样本,其意义远超单部剧集本身。

作者 | 半辈子

编辑 | 楼 主

校对 | 赵立宇

订阅后可查看全文(剩余80%)