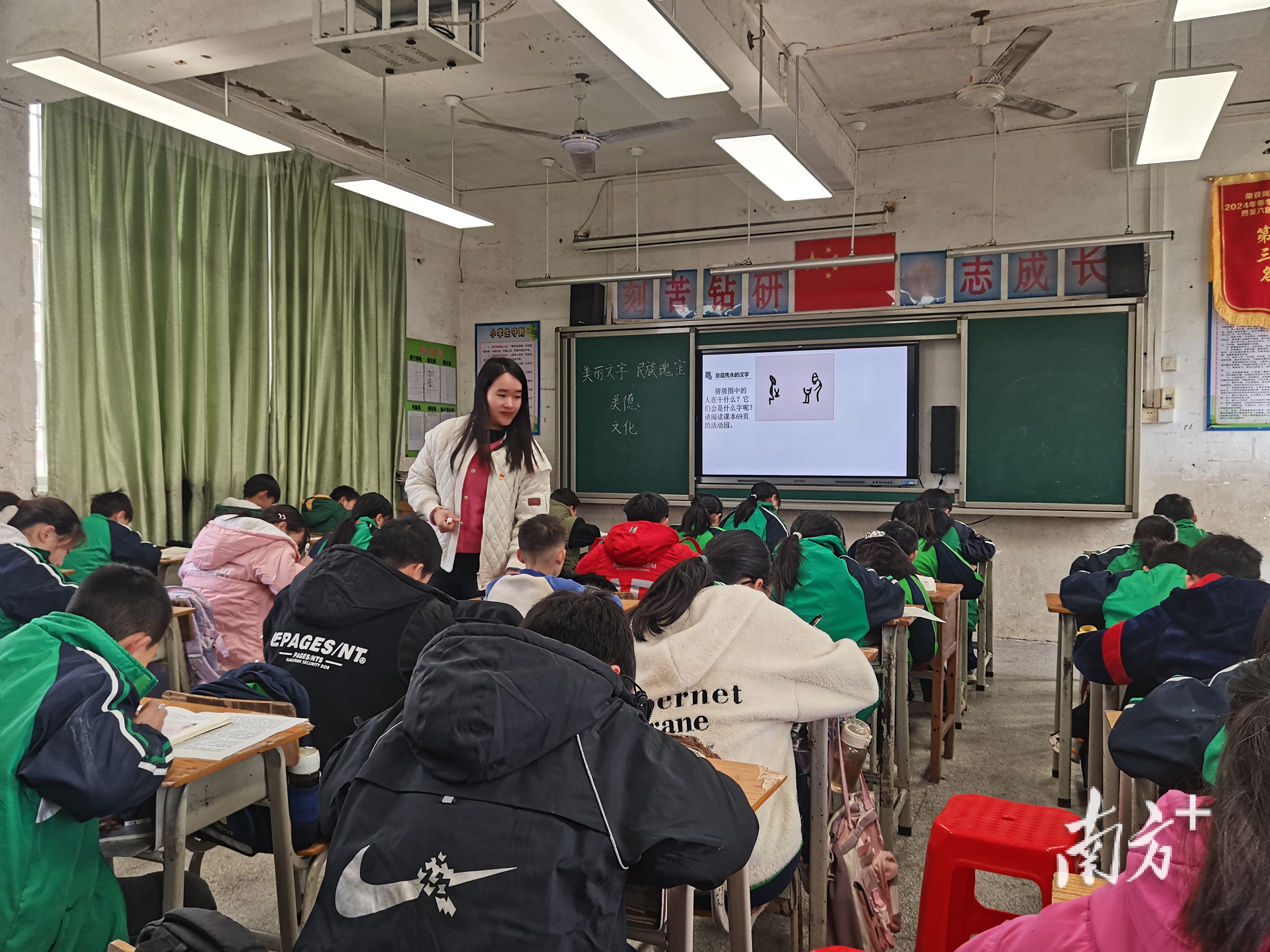

对于清远市阳山县黎埠镇凤埠小学的思政课老师们来说,那堂以“美丽文字 民族瑰宝”为题的示范课如同一束光,打开了全新思路。

讲这堂课的人,是阳山县教师发展中心的教研员李小洁。

面对孩子们,她从容地将“传承中华优秀传统文化”这一宏大主题,融入汉字的横竖撇捺里。

“人”的一撇一捺像两个人搀扶,做人要互帮互助;“德”字左边是稳稳的脚步,右下方是一颗心,走正途、守真心就是“德”……李小洁的“大道理”贴近日常,没有生僻术语,也没有高深概念。

一改往日沉闷,孩子们争相举手发言,气氛热烈。一位副校长由衷感叹:“这是我从教以来听过最好的一节课。”

打破“教材边界”

开放教学思维

小学三年级的思政课中,有一课讲的是“中国梦”。

这一丰富而深刻的内涵对于成年人并不陌生,小学生们却不然。怎样才能让他们读懂“中国梦”背后的重要意义?

课堂上,李小洁从“梦想”切入,告诉学生每个人都能有梦想,不分大小,鼓励他们聊聊自己的梦想。随后,她结合榜样、英雄故事,引导学生在选择梦想时,要与社会发展、国家需要紧密相连。

在李小洁看来,教师要讲究方式方法,才能调动学生上课的积极性,让他们真正理解、吸收思政教育的内容。而这,关键在于打破“教材边界”,把教学内容转化为可知可感、可看可做的生活实践。

讲孝亲文化时,李小洁给孩子们布置了“21天打卡作业”,即每天在家做一件力所能及的事,引导他们意识到作为家庭成员的义务与责任,学会感恩父母。

“我负责洗碗、擦地,原来做家务不容易!”“我自己下楼拿快递,还帮妈妈拎了菜篮呢!”孩子们兴致勃勃地分享着——这些真实的生活实践,让“孝亲”从课本上的词语变成了生活里的行动。

孩子们眼里的光,比任何理论阐释都更有力量。“思政课的本质是讲道理,关键是把道理讲到孩子们心里。”李小洁认为,中小学生年纪小、认知尚浅,但情感充沛,而这正是思政课最好的养分——只要懂孩子们的心,与其内心建立联结,就能有效地把道理讲给他们听。

换言之,教师得从学生的年龄、能力水平出发,来设计教学内容和方式。“如果学生听不懂、做不到,哪怕课程设计得再好也是徒劳。”李小洁说。

如今,作为教研员,李小洁正带领着阳山县的思政课一步步突破。对于思政课能否形成可复制模式,她早有思考。

她重点推动课堂创新,改变当地教师陈旧的教学理念和偏重知识灌输的习惯,引导教师通过了解、亲近学生来设计教案;组建教师专门团队,提炼出操作性强的活动化教学模式,为全县思政教师提供参考,让大家备课时有方向可循,增强教学设计的指引性、实操性。

这些新思路新模式,正透过更多思政课教师的课堂,转化为实实在在的教学成果——

阳山县黄埔学校教师刘启雯设计了“民族文化小课堂”环节,让学生开展民族服装秀、歌舞表演等,沉浸式体验“中华民族一家亲”。

在中医药文化课上,阳山县第二小学教师叶小婷准备了中药材供学生辨认,还特意邀请体育老师参与,带领学生学习八段锦……

在李小洁看来,教师是引导者,切忌固化思维,也不该给课堂设限。“核心要义是让学生在思考与互动中得到滋养。”她说。

聚焦县域特色

打造本土思政课

这几年,李小洁乐此不疲地奔走于乡镇中小学,开展思政课示范教学。每次讲课,教室后排总是坐满了前来“取经”的老师。

听课“取经”、磨课“练兵”,李小洁也是这样走过来的。

10年前,《道德与法治》新版教材落地时,时任阳山县第一小学语文教师的李小洁,接到了兼任思政课教师的任务。

捧着全新的教材,她心里却犯了难:内容看似简单,可每一章节背后的育人内涵非常深刻,能给小学生讲深讲透吗?

那段时间,李小洁成了“追课人”——省、市组织的新教材培训课,她总在前排“占位”,把专家说的要点录下来反复听;课余空档,她在电脑前逐帧翻看全国各地优秀教师的课例和点评;回到家,她对着满满当当的笔记本,来回琢磨“如果我来讲这堂课,该怎么设计”。

作为土生土长的阳山人,李小洁同时有自己的观察与思考,“照搬照抄肯定行不通”。

她十分清楚,阳山县地处粤北山区,地理环境、经济水平、文化背景等都与城市不同,且具有其独特之处。

“思政课必须‘接地气’。”于是,她将当地的历史文化遗产、红色故事等融入思政课堂,让学生从熟悉的乡野田埂中认识“绿水青山就是金山银山”、在阳山革命先辈的事迹里感悟革命精神等,把县域本土资源变成了“活教材”。

实践教育也是李小洁考量、设计思政课的重要一环。

她指导阳山各中小学拓展实践教学,打破了“学校的围墙”,把思政课从教室“搬”到户外,让学生在家乡的土地上实地感知、亲身体悟。

同时,组织学生走进革命纪念馆、历史遗迹,触摸家乡的历史变迁、感悟先辈的奋斗历程;在清明、国庆等特殊节日,带学生到实践教学基地开展沉浸式体验;组织学生参访当地法院,通过模拟法庭,深化法治意识……

李小洁确信,思政课要传递的从来不仅是“远方”的理想信念,更是孩子们摸得着、听得懂的家乡事,能记在心里的身边情。

如今,李小洁正带领团队探索打造本土思政课品牌,立足县域学生的认知特点和生活实际,深入挖掘阳山县的特色资源,包括优秀传统文化、古建遗存、传统节日、民风民俗等,逐一梳理、分类整合,加快构建特色化、体系化的县域思政课。

“思政教育,对于帮助学生树立三观、培养社会责任感和使命感、厚植文化自信,都意义重大。”李小洁期待着,能集结更多教师的力量,持续提升思政课的育人实效,让课堂“抬头率”不断提高——不只是让学生抬头看讲台、看老师,更要让他们抬头看见未来与希望。

南方+记者 姚昱旸

开栏语

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。长期以来,广东坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,深入实施新时代立德树人铸魂工程,着力培养担当民族复兴大任的时代新人。为展现广东大中小学思政育人的生动实践,即日起,南方日报、南方+客户端推出“铸魂育人第一课”报道栏目,呈现广东思政育人的亮点做法与成效故事,展现思政课名师的创新探索和育人风采。敬请垂注!

订阅后可查看全文(剩余80%)