植物资源的保护和利用是维护生态安全的关键举措,也是生态文明建设的重要抓手。广州市规划院基于华南国家植物园城园融合体系研究,创新性提出“植物城市”新理念,探索“植物+”的城市绿色发展新路径。针对海洋生态保护修复领域,广州市规划院围绕珠江河口突出生态问题,研究制定了一套“植物+生态”的近自然解决方案,支撑2025年度广州市海洋生态保护修复工程项目科学实施,为全球河口型城市提供了可复制、可推广的“城海共生”广州样板。

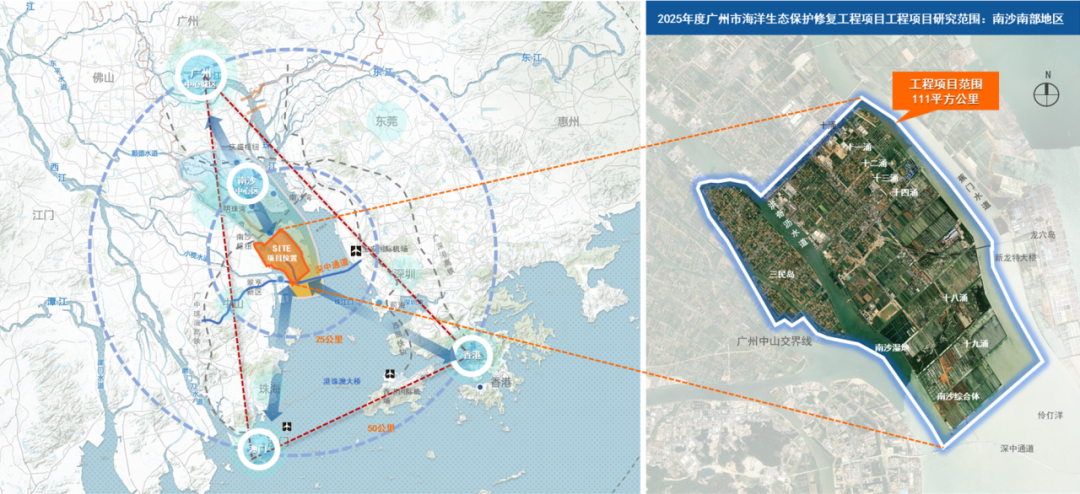

2025年度广州市海洋生态保护修复工程项目研究范围 图源:自绘

广州南沙地处珠江最大入海口,是全球生物多样性热点地区之一,拥有我国最典型的热带亚热带河口生态系统。咸淡交汇、陆海交融的河口环境,孕育了兼具陆海双重特点的植物资源,典型植物群落包括无瓣海桑纯林、桐花树、水黄皮+秋茄等13种红树林群落以及芦苇、短叶茳芏、水烛、铺地黍等盐沼群落。南沙也是东亚-澳大利西亚国际候鸟迁飞通道的重要中转站,每年超过十万只、数百种候鸟前来越冬。

广州南沙南部地区海洋生态保护修复效果图 图源:自绘

01

河口海岸带现状生态问题

生态问题1

河口湿地面积锐减

1987年以来,围垦、道路建设、海堤建设等人类活动占据了大量河口湿地,截至2023年,南沙河口湿地面积减少约14.37平方公里,相当于2000多个足球场大小,红树林湿地、盐沼湿地、滩涂湿地等典型河口生境破碎化甚至丧失。

广州南沙南部地区1987年与2023年卫星图对比 图源:自绘

生态问题2

河口生态系统功能退化

在南沙现有的红树林群落中,无瓣海桑、拉关木等外来红树林群落占红树林总面积95%,林下底栖生物多样性显著低于乡土红树林。同时,大约48种有害生物在“抢地盘”,乡土植物生存空间受到严重挤压。鱼藤、薇甘菊等通过攀缘或覆盖红树植物,争夺光照资源,使被覆盖红树植物的光合作用受到抑制,停止生长甚至枯死。

南沙无瓣海桑群落和有害生物绞杀红树照片 图源:自摄

生态问题3

候鸟生存空间不足

南沙是国际候鸟迁飞通道的重要中转站,监测到的国际濒危鸟类达10种,占该迁飞通道上濒危鸟类物种数近3成。但是,由于南沙优质栖息地缺乏且质量不高,难以满足候鸟栖息、觅食等需求,候鸟只能“扎堆过冬”,超过80%越冬候鸟集中分布在南沙湿地东区。

南沙鸟类密度分布图和南沙湿地西区修复前照片 图源:广东省科学院动物研究院

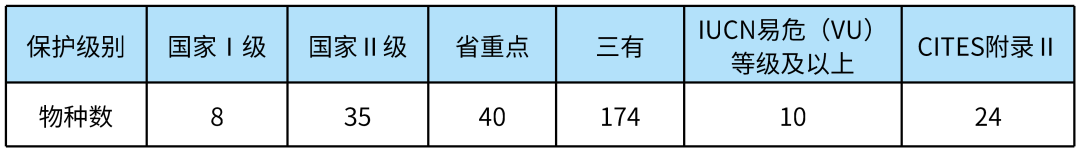

南沙珍稀濒危鸟类情况表

图源:广东省科学院动物研究院

02

“植物+生态”的近自然解决方案

为解决河口湿地面积锐减、河口生态系统功能退化、候鸟生存空间不足三大生态问题,基于“植物+生态”,我院设计三种近自然解决方案,旨在优化南沙南部地区生态安全格局,提供更高品质的亲海空间,提高河口生态系统多样性、稳定性、持续性。

三种“植物+生态”近自然解决方案总图 图源:自绘

策略1:生境恢复

构建生态韧性型植物群落

还河口一片生态湿地

根据南沙南部地区海岸的情况,我院结合《广东省自然资源厅关于印发<生态恢复岸线验收办法>的通知》相关要求,综合采用“退围还湿、海堤生态化”等措施,构建生态韧性型植物群落,恢复潮间带湿地生态系统,营造生物栖息场所,预计可为广州新增生态恢复岸线7.5公里。

退围还湿:降低现有海堤高程,在养殖塘区域营造“滩涂-浅滩-浅水-深水”的湿地地形,构建“盐沼-红树林-湿地植被-海岸防护林”等多层次海岸植物群落,形成生态减灾协同增效的40公顷海岸湿地,扩大市民亲海空间,同时有效降低波浪爬高,后方生态堤设计高程降低近1米,保障新城安全。

“退围还湿”效果图 图源:自绘

海堤生态化:清除11公里海堤空间上的蟛蜞菊、薇甘菊等有害植物,消除生物入侵威胁;在抛石区安置生态礁体,为植物生长提供稳定基底;进一步补种厚藤、狗牙根、海马齿等耐盐碱抗风浪植物,形成乡土植物主导的潮间带微生境。

海堤生态化效果图 图源:自绘

策略2:生态提升

构建生态乡土型植物群落

还河口一片原生森林

在现有无瓣海桑和盐沼湿地区域,采用低干扰、轻介入手段,修复69.65公顷红树林湿地和31.27公顷盐沼湿地,构建生态乡土型植物群落,让乡土植物“回家”,提升河口生态系统质量。

红树林湿地修复:人工清除鱼藤、薇甘菊、鸡屎藤等有害藤蔓植物,拔除地下根茎部分;采用多次修剪方式,清除无瓣海桑低于5m侧枝,使无瓣海桑林冠密度减低至0.3-0.5;综合潮位和盐度特征,林下精准补种桐花树、木榄、秋茄等乡土红树植物,构建层次丰富的乡土红树植物群落,抑制有害生物生长。

红树林湿地修复效果图 图源:自绘

盐沼湿地修复:师法自然,设计“8%-10%排水区、50-60%种植区、20%-30%泥滩区”三类盐沼湿地空间类型,营造自然生境。通过“保滩、疏沟、固岸、补植”四招组合拳,形成短叶茳芏为主的盐沼湿地,丰富底栖生物栖息环境,让退化湿地重焕生机。

盐沼湿地修复效果图 图源:自绘

策略3:生物共栖

构建生物友好型植物群落

还河口一片候鸟家园

遵循城市生命共同体理念,在南沙湿地周边5公里区域,识别3处栖息地,营造生物友好型植物群落,扩容超100公顷的鸟类优质栖息地,预计修复后鸟类密度将提升20%,形成河口超级候鸟家园。

鸟类栖息地修复效果图 图源:自绘

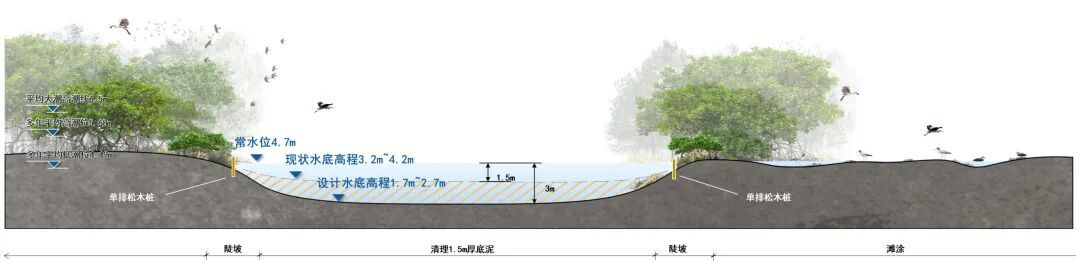

栖息地本底提升:通过潮沟疏浚,加速水体交换,促进红树林生长;定制72公里生物适宜性水岸,有效稳固湿地地形,防止潮流冲刷和水土流失。

栖息地本底提升剖面示意图 图源:自绘

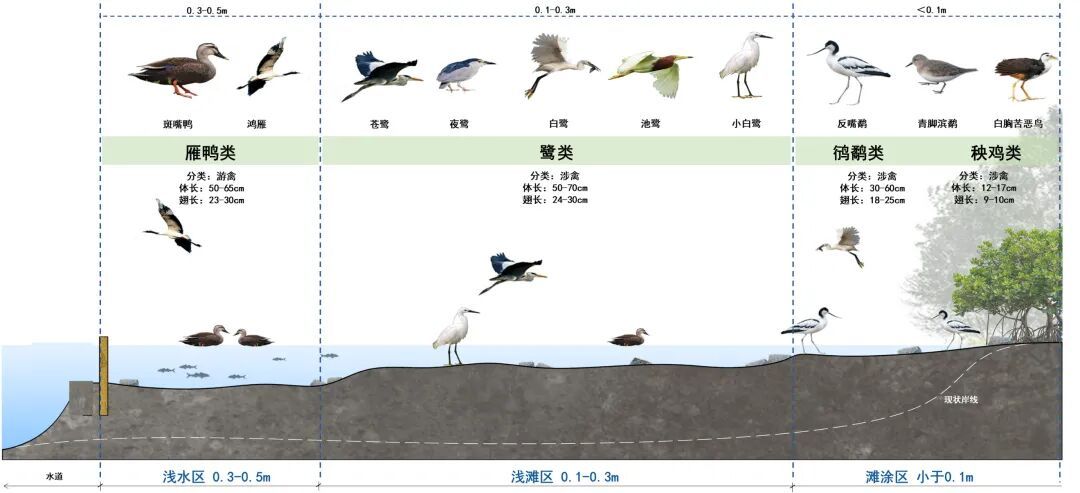

栖息地生境营造:根据鹭类、鸻鹬类、雁鸭类、秧鸡类4种珠江河口代表性鸟类的习性特点,定制深水、浅水、浅滩、滩涂、草甸、灌丛、密林等多种栖息地生境,满足鸟类觅食、停歇、栖息、繁殖、隐蔽等多种需求。

4种珠江河口代表性鸟类 图源:自绘

栖息地生境剖面示意图 图源:自绘

栖息地植物配置:根据鸟类需求,湿地植物选用菖蒲、再力花、慈菇、四叶萍、芦竹、水葱、花叶芦竹、千屈菜、睡莲、野菱等,食源植物选用蒲桃、水翁、黄皮、龙眼、番石榴、杨桃、番荔枝、柑橘、莲雾等岭南特色果树,栖息植物选用构树、苦楝、大叶紫薇、撑杆竹、青皮竹等,营造梯度化植被结构。

栖息地梯度化植被剖面示意图 图源:自绘

结语

2025年6月,广州市规划院实施的“广州市南沙体育馆南侧蕉门水道北岸滨海湿地生态修复项目”入选自然资源部2025年海洋生态保护修复典型案例,形成了海洋生态保护修复的广州经验。接下来,我们将由点及带、久久为功,在广州南沙继续实践“植物+生态”的近自然解决方案,为海洋生态保护修复提供新思路,形成可复制、可推广的广州模式,打造“城海共生”的珠江河口美丽场景。

同时,广州市规划院将继续开展一系列“植物城市”探索,加强生态保护修复领域的植物研究和应用,探索“植物+”的城市绿色发展路径,为粤港澳大湾区生态文明建设注入更持久的“植物动力”。

来源:人居环境景观院 · 植物城市研究中心、岩土工程研究二所

订阅后可查看全文(剩余80%)